|

左近伝説 |

| 花ヶ前盛明編『島左近のすべて』を読む。

本書は、島左近を、

参謀、

だの、

軍師、

だの、

と、当時ありもしない役割を押しつけて、

参謀の身でありながら、最前線で采配を振るったことが、軍師として大きな誤算だった、

等々と決めつけている段階で、讀むに値しない「俗書」の部類であることを証明している。

本書はともかく、通称、

島左近、

は、実名が、

勝猛、

清興、

友之、

清胤、

昌仲、

等々と流布し、はっきりしないが、多聞院日記に、

嶋左近清興高麗陣立無意儀、

と記載されているなど、残された自署などから、

嶋左近清興(きよおき)、

であることははっきりしているが、その生国もはっきりせず、筒井家に仕えたのち、石田三成が、四万石の知行の内、一万五千石をさいて、召し抱えたことで、後世、

治部少(三成)にすぎたるものがふたつあり島の左近と佐和山の城、

と揶揄された。これも、実のところ良質の史料にはない。

実は、関ヶ原の合戦での、三成陣での左近の勇名が、後々左近を伝説化したと思える。

要地をとり、旗正々としてすこしも撓まず、寄手の軍勢を待ち受け、……大音声をあげて下知しける声、雷霆のごとく陣中に響き、敵味方に聞こえて耳をおどろかしける、

とある(黒田家譜)、左近の、

左の手に槍を取り、右の手に麾を執り、百人ばかりを引具し、柵より出て過半柵際に残し、静かに進みかかりけり(常山紀談)、

その時の、

かかれ、かかれ、

と戦場に轟きわたる大声が、

石田が士大将、鬼神をも欺くといひける島左近が其の日の有様、今も猶目の前にあるや如し、

と、戦後、「誠に身の毛も立ちて汗の出るなり」とその恐ろしさが心に残っていると、語られる(常山紀談)。しかし、その時の左近の出立を思い出せなかった、という。で、元石田家の家臣に確かめると、

朱の天衝の前立の兜に、溜塗の革胴を着け、木綿浅黄の陣羽織、

であったという。

近々と寄せながら見覚えがなかったとは、よくよく狼狽えていた、

と、皆恥じた、という(仝上)。その采配ぶりは、

70人ばかりを柵際に残し、30人ばかりを左右に配置して、30人ばかりの兵どもが、槍の合うべき際にさっと引き、味方がばらばらと追い駆けるのを近くまで引き寄せ、70余のものども、えいえいと声を上げて突きかかり、手もなく追い崩して残りなく討ちとっていた、

という。しかし黒田勢の側面からの銃撃に、

左近も死生は知らず倒れしかば、ひるむ所を、(黒田)長政どっと押懸かり切り崩されけり、左近は肩にかけてそこらを退きぬ、

という(仝上)。

その左近の生死は、はっきりしていない。

戦死した、

とする説もあるが、左近の遺体は見つかっていない。あるいは、京都市の立本寺には島清興の墓があり、

関ヶ原の戦い後、逃れてこの寺の僧として、32年後に死去したとされている。位牌や過去帳が塔頭に残され、寛永9年6月26日没などと記されている、

とある。あるいは、

静岡県浜松市天竜区に島家の後裔が在住している。23代目の島茂雄によれば、島清興は島金八と名を変えて百姓に変装し、春になると自身の部下を集めて桜の下で酒宴を催した、

という。あるいは、

滋賀県伊香郡余呉町奥川並には関ヶ原合戦後も左近は生き延び、同村に潜伏していたという、

伝承がある。その他、

幕府に仕官した、

とする説すらある。まさに、関ヶ原の戦いの一瞬に鬼神の如き姿を現し、その後、杳として行方が知れない。まさしく、伝説の人である。

参考文献;

花ヶ前盛明編『島左近のすべて』(新人物往来社)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B8%85%E8%88%88 |

|

そのとき |

| O・クルマン『キリストと時』を読む。

本書は、サブタイトルに、

原始キリスト教の時間観及び歴史観、

と題されている。別段、キリスト教に造詣があるわけではないので、正直、よく分からない箇所が何ヶ所かあったのは事実だし、キリスト教の学問としてのパースペクティブを持たないので、本書がどんな位置づけになっているのかも分からないまま言うのもおこがましいが、細部にわたる論旨の細やかさには、別して感慨深いものがあった。

「序」で、著者は、

「本研究の対象は、キリスト教の宣教における中心的な点に関する問題である」

と述べたうえで、これについては、

「我々自身の気に入り、そのためにまた最も重要なものと思われる事柄を、その『核心』またその『本質』となし、それに対し我々に縁遠いものを、除去しうる外形的な『枠』として考える傾向」

を戒め、こうした、

主観的な態度、

は、

「それがなお全く無自覚である場合も、その解決にとっては、最も不適當なものとして郤けられねばならぬことは明らかである。なぜならば、キリスト教の本質的核心を定める基準は、いかなる場合にも、何らかの、豫め確立した――例えば哲学的――立場であってはならぬからである。明らかに外部からのものたる物差を新約にあてて、原始キリスト教の福音のあれこれの要素を独断的に選び出し、そして中心的なものと做す、その素朴な無頓著さは、見るも者をして驚かしめる。原始教団自身にとっては、それらの要素は確かに存在しているが、しかし決して中心におかれているのではなくて、自身、他の、真実の中心から解釈されねばならないのである。キリスト教の種々の傾向の代表者達、またそれを超えて、おそらくキリスト教の信仰の敵対者達も、キリスト教の本質的中核を規定する際に、最古のキリスト教文書自身以外のところから取られた尺度をすべて抛棄する素直な努力に心を盡すべきであろう。」

当たり前のようだが、歴史を見るとき、また科学においても、大事な視点である。

史料は、史料自身をして語らしめる、

という当たり前が、科学の名のもとに平気で打ち破られるのをいつも目撃させられている。先入観は、何もイデオロギー的立場ばかりではない。歴史で、その時代のどこにも無い現代の基準を持ち込むなどというのは、日本の中でも、再三見かける、学問に携わる者とは思えない不見識が横行しているだけに、このことばは新鮮である。だから著者は、こう断る。

「筆者は、豫め本書の読者に次のことをお願いしたい。読まれる際に、我々の正しいと確信している、あれこれの哲学的見解と矛盾する場合、自然に起こってくる、それがキリスト教の福音の中心でありえようかという問いを、ひとまず全く郤けておいて頂きたい。」

と。そして、関心を、

「新約の啓示における、キリスト教独自のものの内容は何であるか」

の問い集中させてほしい、と。

本書では、キリスト教の救済史的な時間把握について、

「救済が、過去現在未来を包括する連続した時間的出来事に結びつけられ……、啓示と救済は上昇してゆく時間の線上において行われる。ここに新約聖書の厳密に直線をなした、線的な時間の考え方が、ギリシャ的な円環的なそれに対し、又救済が常に『彼岸』にあって自由になるとする、すべての形而上学に対して、一線を画さねばならぬ」

ことと、

「この救済の線のすべての点が、中心たる一つの歴史的事実に結びつけられていることである。即ち、その平凡な一回性において救済を決定的にする、イエス・キリストの死と復活という事実である」

ことに、独特のものがある、と著者は整理する。

イエス死後の原始教団にとって、

「キリストの復活という、大いなる事実がその活動の頂点をなす」

のは、

「中心は、いまやある歴史的なできごとの中に存在している。中心はすでに到来した。しかし終わりはまだ来たらないでいる。」

それを、著者はこういう例で表現する。

「戦争の際に、その勝敗を決する戦闘は、戦争の比較的に初期の段階ですでに行われてしまっていることがありうる。しかも戦争は、なお長い間つづけられる。かの戦闘の決定的影響力は、おそらく全部の人には認識されないのであるけれども、それはすでに勝利を意味している。しかし戦争は、なお或る期間『勝利の日』まで継続されねばならないのである。まさにこれが、新しき時の区分の認識によって、新約の自覚している状態である。啓示とは、十字架上のかの出来事が、それに続く復活とともに、すでに行われた決戦であったということがのべ傳えられる、まさにその点にある。」

と、それは、

「何よりも先ず圧倒的なキリストの出来事が、時に新しい中心を与えたという、まったく新しい積極的な確信にもとづいている。」

その確信とは、

「(新約聖書が好んで用いる)『満ちること』がすでに実現したという信仰、もはや再臨ではなくて、キリストの十字架と復活がすべての出来事の中心であり、それに意味を与えるものであり、そしてそれは先ず時間的に展開してゆくできごと全体の純粋に時間的な中心であり、次にまた方向を定める指導的な中心であり、それに意味を与える中心であるという信仰である。」

歴史的事実が線上の時間の中心である、ということは、

「未来に対する希望が、いまや過去に対する信仰に、その拠り所を見出しうるという事である。それは、すでに戦われたかの決戦を信ずる信仰である。すでに起こった事が、未来に起こるであろう事に対する、確かな保証を与える。最後の勝利に対する希望は、勝利にとって決定的な戦闘がすでに行われたという確信が不動であるほど、ますます強烈なのである。」

この原始キリスト教の考え方は、

「かの中心……からして、神の救済計画は、前方及び後方に向かって明らかにされた」

のである。それは、

「初代のキリスト教徒達は、その線を、事後的に、やはり始めから中心を通って終わりにまで走る線として理解したからである。この年代的な順序による叙述のしかたこそ、線全体が実際に中心から出発して形作られていることを示している。なぜならば、それは最初からキリストの線」

であって、

キリストと時、

として理解されていたからである。そして、救済の線は、創造の時から、

「順次縮減されながらイエス・キリストまで、その歩みを運ぶ。即ち人類―イスラエルの民―(民の身代わりとなる)イスラエルの遣りの者―一人のキリストである。そこに到るまで、多数が一人に向かって、即ちイスラエルの救世主として、人類の、さらに創造の救贖者となる、イエス・キリストに向かっている。そしてここにおいて救済史はその中心に達したのである。」

そして、「キリストの復活において到達した中心からの道から」は、

「多数から一人に向かうのではなくて、反対に一人の人から順次多数に向かう……。今やその道は、キリストから、彼を信ずる者達、彼の代贖の死を信ずる信仰において自己の贖われたことを知っている者達に向かってゆく。それは使徒達に到り、かの一人の人の體であり、ここから神の国における贖われた人類に、そして新しき天と新しき地の贖われた創造にまで到るのである。」

という、多から縮減し、一人に収斂し、そこから多へと拡散していく、この原始キリスト教の救済史の時間観、歴史観は、西暦の年号算定に見事に顕現されている。

「我々の年代は、キリストの生誕の歳を一年と数え、そしてそれ以前の時を次第に減少する数によって、この年に向かわしめ、それ以後の時を次第に増加する数によって、この年から出発せしめる。斯してその年代の数え方において、……新約の救済の線が、象徴的に驚くべき適切さをもって叙述される。」

ここに原始キリスト教の時間観と歴史観が明示されている、というのである。

参考文献;

O・クルマン『キリストと時』(岩波現代叢書) |

|

国民の富 |

|

アダム・スミス(大内兵衛・松川七郎訳)『諸国民の富』を読む。

本書は、『国富論』とも呼ばれる、原題は、

An Inquiry into the Nature and Causes of the

Wealth of Nations

諸国民の富の性質と諸原因に関する一研究、

であり、スミス自身は、

前著、

道徳的感情の理論、

の続編と位置づけ、本書を、

政治経済学、

と同義と考えていた、と本書の編者が見做している。しかし少なくとも、本書の編成からみるなら、

諸国民の富の性質、

を順次分析しており、

国富論、

というよりは、

諸国民の富、

というタイトルが正鵠を射ている。

本書は、まず、

富の増殖の原理を、

第一篇において、富の生産関係の要素として、労働と資財と土地のうち、労働の生産力が決定的であり、それを改善するものが分業であるとし、商品となった生産物が、貨幣によって交換され価格化し、それが賃金、利潤、地代へ分配される流れを、

第二篇で、生産によって蓄積され、再度生産に使われる資財の性質、資本蓄積を、

第三篇で、国別の国民の富裕の進歩の差異を、自然的進歩とは異なり、外国貿易、製造業、農業と転倒された秩序を、

述べ、結論として、資本の活用は、

「自分の資本を国内の勤労の維持に使用するあらゆる個人は、必然的に、その生産物が最大限に多くの価値をもちうるようにこの勤労を方向づけようと努力する。勤労の生産物とは、勤労が使用される対象すなわち原料に付加するものをいう。この生産物の価値の大小に比例して、雇主の利潤もまたそうなるであろう。

ところで、ある人が勤労の維持に資本を使用するのは、ただ利潤のためだけにそうするのであり、したがってかれは、生産物が最大の価値をもちそうな、すなわち、それが貨幣またはその他の財貨のいずれかの最大量と交換されそうな勤労の維持に、それを使用しようとつねに努力するのである。

ところが、あらゆる社会の年々の収入は、つねにその勤労の年々の全生産物の交換価値と正確に等しい、否むしろこの交換価値とまったく同一物なのである。それゆえ、あらゆる個人は、自分の資本を国内の勤労の維持に使用すること、したがってまた、その生産物が最大限に多くの価値をもちうるようにこの勤労を方向付けること、この双方のためにできるだけ努力するのであるから、あらゆる個人は、必然的に、この社会の年々の生産物をできるだけ多くしようと骨おることになるのである。いうまでもなく、通例かれは、公共の利益を促進しようと意図もしていないし、自分がそれをどれだけ促進しつつあるのかを知ってもいない。……また、その生産物が最大の価値をもちうるようなしかたでこの勤労を方向づけることによって、かれはただ自分の利得だけを意図するにすぎぬのであるが、しかもかれは、このばあいでも、他の多くのばあいと同じように、見えない手に導かれ、自分が全然意図してもみなかった目的を促進するようになるのである。かれがこの目的を全然意図してもみなかったということは、必ずしもつねにその社会にとってこれを意図するよりも悪いことではない。かれは自分の利益を追求することによって、実際に社会の利益を促進しようと意図するばあいよりも、より有効にそれを促進するばあいがしばしばある。」

と述べる。つまり、

「財貨の交換の自由さえ保障されていればいわば人間相互の道徳的感情と彼らの生来もっている利己心とが集まって、自然に労働と資本の生産は拡大する」

という「見えない手」に、本書を『道徳的感情の理論』の続編と位置づけたスミスの意図がみえる。

以後、第四編は、政治経済学の、

商業の体系、

と

農業の体系、

を通して、重商主義と重農主義という経済学を批判する。ある意味で、後年、マルクスがスミスを『経済学批判』したように、スミスの既存の経済学批判である。

そして、最後、第五編は、国家の収入で、軍備、司法、教育、土木その他の公共施設について、国家は何をすべきで、その経費の補填として、租税と公債を論じて終る。

この展開は、

一国民の富は一人当たりの所得によって計算されるべきものだ、

とするスミスの考え方を正確に反映している。だから、本書の序論は、

「あらゆる国民の年々の労働は、その国民が年々に消費するいっさいの生活必需品や使益品を本源的に供給する元本である。これらの必需品や使益品は、つねにこの労働の直接の生産物か、またはこの生産物で他の諸国民から購買されるものかのいずれかである。

それゆえ、この生産物またはそれで購買されるものが、それを消費すべき者の数に対する割合の大小に応じて、その国民は、必要とするいっさいの必需品や使益品を十分にまた不十分に供給されることになる。」

と書き始められる。だから、

国民の福祉は、その成員の福祉の平均によって計算されるべきであって、福祉の総計によるべきではない、

という含意が読み取られる、とやはり本書の編者が見做しているのは首肯できる。

周知にように、マルクスは『資本論』を、

商品と貨幣、

から書き起こしたが、スミスは、本書を、

分業、

から書き起こす。時代の差もあるが、だから、マルクスは、

商品の使用価値と交換価値、

の分解から始めていく。しかし、スミスは、分業から書き始めたことによって、

価値そのもの、

ではなく、

価値を生み出す諸形態、

を横展開していくことになる。だから、

交換価値=価格、

を前提に展開していくように見える。たとえば、

「製造工の労働は、一般に、加工する材料の価値に、自分自身の生活維持費の価値と、自分の親方の利潤の価値とを付加する。」

としか触れない。だから、「価値」の様々な形態は横展開で例示されるが、その価値の生れ出てくる仕組みは、どこかブラックボックスというより自明のように展開されていく気がする。そこに展開される事例の連続は、いささか読んでいて、退屈させられるのを否めない。だが、経済に疎いので、素人のたわ言かもしれないが、マルクスに批判されたスミスは、

死んではいない、

気がしてならない。

資本主義、

は、まだ厳然としてあるし、彼の、

見えざる手論、

も

安価なる政府(チーフガバメント)論、

も、まだ生きている気がする。

参考文献;

アダム・スミス(大内兵衛・松川七郎訳)『諸国民の富』(岩波書店) |

|

経済学の方法 |

| カール・マルクス(大内兵衛・向坂逸郎他訳)『経済学批判』を読む。

マルクスは、『「経済学批判」序説』で、「経済学の方法」について、こんなことを書いている。

われわれがある一国を経済学的に考察するとすれば、その人口、人口の各階級や都市や農村や海辺への分布、各種の生産部門、輸出入、毎年の生産と消費、商品価格等々からはじめる。

現実的で具体的なもの、すなわち、現実的な前提からはじめること、したがって例えば経済学においては、全社会の生産行為の基礎であって主体である人口からはじめることが、正しいことのように見える。だが、少し詳しく考察すると、これは誤りであることが分る。人口は、もし私が、例えば人口をつくり上げている諸階級を除いてしまったら、抽象である。これらの階級はまた、もし私がこれらの階級の土台をなしている成素、例えば賃金労働、資本等々を識らないとすれば、空虚な言葉である。これらの成素は、交換、分業、価値等々を予定する。例えば、資本は賃労働なくしては無である。価値、貨幣、価格等々なくしては無である。したがって私が人口からはじめるとすれば、このことは、全体の混沌たる観念となるだろう。そしてより詳細に規定して行くことによって、私は分析的に次第により単純な概念に達するだろう。観念としてもっている具体的なものから、次第に希薄な抽象的なものに向かって進み、最後に私は最も単純な諸規定に達するだろう。さてここから、旅はふたたび逆につづけられて、ついに私はまた人口に達するであろう。しかし、こんどは全体の混沌たる観念におけるものとしてではなく、多くの規定と関係の豊かな全体性としての人口に達するのである。

そして、後者の方法こそが「科学的に正しい方法」であるとし、

具体的なものが具体的なのは、それが多くの規定の綜合、したがって多様なるものの統一であるからである。したがって、思惟においては、具体的なものは、綜合の過程として、結果として現れるものであって、出発点としてではない。言うまでもなく、具体的なものは、現実の出発点であり、したがってまた考察と観念の出発点であるのだが、

と付け加える。ふと、ヴィトゲンシュタインの、

人は持っている言葉によって見える世界が違う、

という言葉を思い出す。ある意味で、概念の、

チャンクアップ、

チャンクダウン、

を言っているのだが、「人口」という概念で見える世界と、各「階級」という概念で見える世界とは異なる。例えば、統計数値を使うとする。しかし、コンマいくつで丸められたのか、そして、そう丸められたのは、どういう前提に基づいているのか、と分析していくと、その統計数値を生み出すための、調査なら質問の、また数値結果としての各数値間の関係が見えてくるはずである。何かありふれた概念を、安易に前提にすれば、それだけのものしか見えてこないということである。だから、

抽象的な諸規定が、思惟の手段で具体的なるものを再生産することになる、

と言い切れるのである。それは、

具体的なものを自分のものにし、これを精神的に具体的なものとして再生産する思惟の仕方にすぎない、

のであり、

理解された世界それ自体がはじめて現実的なもの、

なのだから、

範疇の運動は現実の生産行為……として現われ、この行為の結果が世界、

である、と。しかし、である。それは、ヘーゲルの陥った、

実在的なものを、それ自身のうちに綜合し、それ自身のうちに深化され、それ自身のうちから運動してくる思惟の結果として理解する幻想、

とは、どこか紙一重に思えてならない。ある意味「仮説」というもののもつ宿命ではあるにしても。

こんな、

思惟具体物として、事実上思惟の、すなわち理解の産物、

として、典型的なのは、例えば、

商品は、商品としては、直接に使用価値と交換価値の統一である。(中略)商品は使用価値である。すなわち小麦、亜麻布、ダイヤモンド、機械等々である。しかし、商品としては、商品は同時に使用価値ではない。(中略)所有者にとっては、商品はむしろ非使用価値である。すなわち、交換価値の単なる素材的な担い手である。あるいは単なる交換手段である。交換価値の能動的な担い手としては、使用価値は交換手段となる。商品は、所有者にとっては、ただ交換価値であって、はじめて使用価値である。したがって、使用価値としては、商品はこれから、まず第一に他人のための使用価値にならなければならない。(中略)もしそうでなかっら、彼(所有者)の労働は無用の労働だったのである。……他方では、商品は、所有者自身にとって使用価値とならなければならない。何故かというに、所有者の生活手段は、その商品の外にある他の商品の使用価値の中に存するのであるからである。使用価値となるためには、商品は、それが充足の対象にあたる特定の欲望に出あわなければならない。だから、商品の使用価値は、全面的に位置を変えて、それが交換手段である人の手から、それが使用対象となる人の手に移って、はじめて使用価値となる。商品がこのように全面的に己を譲り渡すことによってはじめて商品に含まれている労働は有用労働となる。(中略)商品がその使用価値となってゆく際におこなう唯一の形態転化は、商品がその所有者にとっては非使用価値であり、その非所有者にとっては使用価値であったというこの形態のもつ性質を止揚することである。商品が使用価値となることは、商品の全面的譲り渡しを、すなわち、商品が交換過程に入り込むことを予定している。しかしながら、商品が交換のためにあるということは、交換価値としてあるということである。したがって、使用価値として実現されるためには、商品は交換価値として実現されなければならない。

として、確かに、商品の価値の転換のプロセスは、単純な交換とは異なる視界が開ける。さらに、

商品が交換されることができるのは、ひとえに等価であるからである。そして、それらが等価であるのは、対象化された労働時間の等量であるからである。(中略)商品は、個々の人の特殊な労働そのものであるだけでなく、社会的に有用な労働であるために、商品の特殊な使用価値をぬぎすてて、これを引き渡すことによって素材的な条件をみたしたとしよう。こうなると、商品は、交換過程において交換価値として、他のすべての商品に対して一般的等価、すなわち対象化された一般的労働時間とならなければならない。そしてこのようにして、もはや特別の使用価値の限定された作用をもつだけでなく、その等価としてのすべての使用価値の中に直接的な表示能力をうることにならなければならない。

量的に表現するためには、確かに、その生産のために必要な労働時間、で表現する他はない。しかし、この労働時間という概念も、「人口」と言う概念と同様に、チャンクダウンしていくと、発想、企画、設計、製造等々と別れていくだろう。今日付加価値と呼ぶ、別の基準が見えてくる可能性はある。ま、そこはそのままスルーするとして、ついで、

(それぞれの商品の)特殊な使用価値に表されている個人的な労働は、それらの使用価値が現実にその中に含まれている労働の継続時間の割合でおたがいに交換されてはじめて、一般的な、そしてこの一般的という形で社会的な労働になるのである。社会的な労働時間は、いわば潜在的にこれらの商品の中にあるだけであって、その交換過程ではじめて発現するのである。

その交換過程で発言する「労働時間」という量を、一つの商品、マルクスは、亜麻布で代替しつつ、こう貨幣の出現を説明する。

すべての商品がそれぞれ自身の中に含まれている労働時間を亜麻布で表現しているので、逆に、亜麻布の交換価値は、その等価としてのすべての他の商品の中に展開され、亜麻布自身の中に対象化されている労働時間が、直接に、他の全ての商品のちがった分量に均等に表されている一般的労働時間となる。(中略)このようにすべての商品の交換価値の適合した体現であることを示している特別の商品、あるいは、諸商品の、ある特別な排他的な商品としての交換価値、これが貨幣である。それは、諸商品が交換過程そのものの中で形成するお互いの交換価値の結晶である。

そして、

諸商品の交換価値は、ある特殊な商品に、あるいはある特殊な商品と諸商品との唯一の方程式に一般的等価性も、同時にこの等価性の度もりも与えられていることを表現されるにいたって、価格となる。価格は、諸商品の交換価値が流通過程内で現われる転化形態である。

多く金は、一般的等価の形態、貨幣の形態を与えられが、その場合、

すべての商品がその交換価値を金で測定されるのであるから、すなわち一定量の金と一定量の商品とが同一の大いさの労働時間を含んでいることに応じて測定されるのであるから、金は、価値の尺度となる。そして金が貨幣となるのは、ひとえに、まずこの価値の尺度であるという規定によるのであって、このような尺度として金自身の価値が直接に全範囲の商品等価で測られるからである。

そして、金は、

商品は労働時間によって量定される交換価値としてよりも、むしろ金において量定された同一名目の大いさとして相互にあい関係することになって、金は価値の尺度から価格の尺度標準に転化する。(中略)金は、対象化された労働時間として、価値の尺度である。金は一定の金属重量として、価格の尺度標準である。交換価値としての金が交換価値としての諸商品と関係することによって、金は価値の尺度となる。価格の尺度標準においては、一定量の金が他の量の金に対して単位の役割をなす。金が価値尺度となるのは、その価値が可変的であるからであり、価格の尺度標準となるのは、金が不変の重量単位として固定されるからである。

金もまた商品が持つ使用価値と交換価値という二重性を持っているからである。使用価値としては価値尺度、交換価値としては、価格の尺度標準という機能になる。

貨幣は唯一の現実的な商品である。交換価値、すなわち一般的社会労働、いいかえると抽象的富の独立の存在をただ表すにすぎない諸商品に対して、金は、抽象的富の物質的な存在である。使用価値の面からいえば、どの商品も、ただある特別の欲望に関係することによって、富の個別化された一面であるにすぎない素材的富の一要素を表現するだけである。ところが貨幣は、あらゆる欲望の対象に直接に転化されうるかぎり、あらゆる欲望を充足させる。貨幣自身の使用価値は、その等価物を成している使用価値の無限の系列として実現される。貨幣は、清浄無垢の金属として、商品の世界に広がっているすべての素材的富を未開封のまま含んでいる。だから、諸商品はその価格で一般的等価または抽象的富、いいかえると金を、代表しているとすれば、金はその使用価値の中に、すべての商品の使用価値を代表している。

貨幣にしても、

価値の尺度としての貨幣、

貨幣で測られた価値、つまり価格、

流通手段としての貨幣、

をさらに、流通過程で、鋳貨と区別すると、鋳貨は、

計算貨幣の尺度標準にしたがって鋳造される。

しかし鋳貨は、

その進行が中断されると、貨幣となる。鋳貨は、これを自分の商品と交換して得る売手の手中では、貨幣であって、鋳貨ではない。それが、彼の手を去るや否や、再び鋳貨となる。(中略)貨幣が鋳貨として絶えず流動しているためには、鋳貨は絶えず貨幣になることをいそがなければならない。(中略)流通W(商品)−G(貨幣)−W(商品)においては、第二の項G−Wが一挙に行われるものではなくて、一定時の間に継続的に行われる一系列の買いに分裂して、したがってGの一部分が鋳貨として流通しているのに、他の部分は貨幣として休息している……。

これによって、流通過程で、鋳貨として顕在化している部分と貨幣として潜在化している部分が視界に開ける。それは確かなのだが、観念形態の「貨幣」と現実形態の「鋳貨」をあえて分けることは、ヘーゲルの思惟の自己展開と紙一重に思えてならない。

参考文献;

カール・マルクス(大内兵衛・向坂逸郎他訳)『経済学批判(マルクス・エンゲルス第7巻選集)』(新潮社) |

|

注釈 |

|

貝塚茂樹訳注『論語』を読む。

「架空問答(中斎・静区)」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-10.htm#%E6%9E%B6%E7%A9%BA%E5%95%8F%E7%AD%94%EF%BC%88%E4%B8%AD%E6%96%8E%E3%83%BB%E9%9D%99%E5%8C%BA%EF%BC%89)でも取り上げたし、何度も何度も、折を見ては、繰り返し繙(紐解)いているので、今更めくが、きちんと取り上げていなかったことを思い出して、改めて、書いてみた。

訳注者貝塚茂樹氏は、ときに、人口に膾炙している訓み下しでも、独自の解釈をする。たとえば、

子曰 学時習之 不亦説乎 有朋自遠方來 不亦楽乎 人不知而不慍 不亦君子乎

は、論語の冒頭の「学而篇」の劈頭に来る、有名なフレーズだ。一般には、

子曰く、学んで時に之を習う、亦た説ばしからず乎、朋有り遠方自り来たる、亦た楽しからず乎、人知らずして慍(いか)らず、亦た君子ならず乎、

と訓み下す(井波律子『論語入門』)。しかし、本書では、

子曰く、学んで時(ここ)に習う、亦説(よろこ)ばしからずや。有朋(とも)、遠きより方(なら)び来たる、亦楽しからずや、人知らずして慍(いか)らず、亦君子ならずや、

と訓み下す。そして、

学んで時(ここ)に習う、

について、

従来は、注釈家はみな「時(とき)に習う」と読み、定まった適当な時期に、先生から習った本を復習するという意味にとってきた。しかし、孔子の時代の古典の教科書の『詩経』『書経』などでは、「時(こ)れ邁(ゆ)く」というように、「時」は具体的な意味をもたない、助字としてもちいられていた。この場合も同様で、「時」は「これ」とか「ここ」とか読んで、「そのあとで」などと訳すのは私の新説である、

と述べ、その傍証として、「憲問篇」の、

子問公叔文子於公明賈、曰、信乎、夫子不言不笑不取乎、公明賈對曰、以告者過也、夫子時然後言、人不厭其言、樂然後笑、人不厭其笑也、義然後取、人不厭其取也、子曰、其然、豈其然乎、

を、

子、公叔文子を公明賈に問いて曰わく、信(まこと)なるか、夫子(ふうし)は言わず笑わず取らずと、公明賈対えて曰わく、以て告ぐる者の過つなり。夫子は時にして然る後に言う、人その言うことを厭わざるなり、楽しくして然る後に笑う、人その笑うことを厭わざるなり、義ありて然る後に取る、人その取ることを厭わざるなり、子曰わく、それ然り、豈にそれ然らんや、

と、

夫子は時にして然る後に言う、

と訓み下し、

適当の時にはじめて発言する、

という意として、こう貝塚氏は付言する。

吉川幸次郎博士は、この「時」という用法によって、學而篇第一章の「学んで時に習う」の「時」が、しかるべき時という意味である証拠とされている。私が学而篇でいったように、「時」を助字として使うのが、その古典的用法である。これにたいしてこの場合のように、「時」を実字として、適当の時という意味として使うのは、孔子時代あるいはそれ以後のいわば現代的用法である。この場合に、「時にして然る後」というように、「時」の古典的用法からはずれて、現代的用法で使うには、かなりこの「時」ということばに念を入れて発音する必要があったのである。このことから考えると、「学んで時に習う」の「時」は、ずっと軽く使われているから、古典的な助字として使われており、適当な時ではないと私は考える、

と。

『論語』には伝統的に複数の注釈書があり、最古の注釈は、魏の何晏(かあん)がまとめたとされている『論語集解(しっかい)』が、

古注、

とされる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%96%E8%AA%9E、井波律子・前掲書)。ただ、『三国志』巻九の何晏列伝には編纂したことは書かれておらずどこまで何晏の解釈か難しい、とされる(仝上)。しかし、訳注者は、

漢代の『論語』の注釈として、後漢の鄭玄の注を、

古注、

としている。不幸にして宋代に佚(いっ)して、部分的にしか残っていない、という(本書「解説」)。これに対して、

新注、

とされるのが、南宋の朱熹(しゅき 朱子)が、独自の立場から注釈を作った『論語集註(しっちゅう)』で、江戸時代以降の日本ではもっぱら新注が用いられた、とある(仝上)が、

宋学という新しい形而上学の体系をもって、孔子の原始儒教を強引に解釈しすぎたため多くの難点を残している、

とし(仝上)、日本では、朱子の新注を批判し、『論語』の本文に即して、その意味をすなおに理解しようとした、

伊藤仁斎『論語古義』

や

荻生徂徠『論語徴』

がある(仝上、井波・前掲書)。

特に、徂徠は、漢の古注に傾斜した。また、清朝の考証学者の劉宝楠(りゅうほうなん)、潘維城(はんいじょう)は、漢代の古注をもとにした注釈をあらわした、

とあり(仝上)、貝塚氏は、

だいたい、仁斎、劉、潘からさらに武内義雄博士にうけつがれたこの新古注派の線に沿って口訳をすすめようとしたが、新古注派の中にも異説が多く、それを取捨することは大変な仕事であった。私は、鄭玄の古注、朱子の『集註』をはじめ無数の注釈のなかから、穏当な説を、

選んだとしている(仝上)。

閑話休題、

さらに、

有朋自遠方來、

について、

ふつうは、「朋あり、遠方より来たる」と読んできた。「遠方」は現代語の遠方ではなく、遠国の意味にとるとしてもこの時代では見なれぬ用法である。中国近世の学者愈樾(ゆえつ)の説をもとにして、孔子の同僚や旧知人たちがそろってやってきて、孔子の学園の行事に参列したと解釈する、

と、その説の根拠を述べる。因みに、この時代の学問は、

当時は紙がなく、書物はすべて木や竹の札に書いてつづりあわせて巻物としていたので、(中略)学問といっても、先生から『詩経』『書経』などという古典を読んでもらって、暗唱するだけで、現在のような読書や講義によるものではなかった。礼・楽・射・御・書・数など、貴族社会の行事における正しい礼儀作法の口伝をうけることが、学問の第一歩として重視されていた。孔子の教育もこれをもとにしている、

とある。解釈の是非はわからないが、なじんだ訓読の先入観がどうしても、新説を妨げるのは、どんな場合も同じようだ。

『論語』は、ある意味、政治の鑑である。たとえば、子路篇にある、

子路曰、衞君待子而爲政、子將奚先、子曰、必也正名乎、子路曰、有是哉、子之迂也、奚其正、子曰、野哉由也、君子於其所不知、蓋闕如也、名不正則言不順、言不順則事不成、事不成則禮樂不興、禮樂不興則刑罰不中、刑罰不中則民無所措手足、故君子名之必可言也、言之必可行也、君子於其言、無所苟而已矣、

の中の、

名正しからざれば則ち言順(したが)わず、言順わざれば則ち事成らず、事成らざれば則ち禮樂興らず、禮樂興らざれば則ち刑罰中(あ)たらず、刑罰中たらざれば、則ち民手足措く所なし、故に君子これを名づくれば必ず言うべきなり、これを言えば必ず行なうべきなり、君子その言に於おいて、苟くもする所なきのみ。

と訓み下される部分は、今日、尚更辛辣である。本書の訳注は、実に丁寧で、この「子路篇三」でも、「名を正す」を、

「名」つまりことばと「実」つまり実在とが一致することが必要である。実在に適合した「名」を与えねばならない、

とする。ここでは具体的に、「衛の君」とは、出(しゅつ)公輒(ちょう)(前492〜481年在位)を指す。衛国から亡命していた父の荘公蒯聵(かいがい)と、祖父の靈公の遺命によってその後即位した出公輒とに、それぞれ適当な名、つまり称号を与えることにより、内乱を解決しようとしたことを指す、とある。

「名正しからざれば則ち言順わず」については、

「名」は単語であり、「言」は文章である。単語の意味がはっきりしていないと、文章の意味がよく通らなくなることをさしている。漢語は単綴語で、一字が一語をなしているから、「名」はまた「一字」と訳してよい、

とする。

「名称が正確でなければ言語が混乱する」(井波律子『論語入門』)

「名分が正しくないと論策が道をはずれる」(下村湖人『現代訳論語』)

という訳では、間違っているわけではないが、意味の外延が広すぎる。ここでは、具体的に孔子が何について「名正しからざれば」と言っているかを見ないと、意味を広げてしまう。貝塚氏は、

孔子の立場は、荘公蒯聵(かいがい)は亡父霊公から追放されてはいるが、父子の縁はきれていないし、また太子の地位は失っていないから、出公は父である蒯聵に位を譲らねばならないと考えた。「名を正さん」とはこのことをさしている。子路はそんなことを出公が承知するはずはないから、孔子の言は理論としては正しいが、現実的ではないと非難したのである。孔子はしかし、自分の「名を正す」という立場が絶対に正しいことを確信して、子路を説得しようとした。「名」つまりことばと、「実」つまり実在とが一致せねばならないという「名実論」は、これ以後中国の知識論の基本となっている。「名」つまり単語の意味が明確でないと、「言」つまり文章の意味が不明になるという中国の文法論の基礎となり、また論理学の基本となった、

と解説する。しかし「名分論」として解釈することについては、

孔子が「名実論」をはっきり意識していたかどうかについては若干疑いがある、

とし、

弟子たちにより、「名実論」「大義名分論」の立場で解釈された、

と解している。因みに、『史記』「孔子世家」と「衛康叔世家」によれば、蒯聵が(姉の子、甥の)孔悝(こうかい)を脅してクーデターを起こした折、子路は、衛の重臣の領地の宰(管理者)をしていた(井波律子『論語入門』)が、

反乱を諫め、「太子には勇気がない。この高殿を放火すれば、太子はきっと孔悝を放逐されるだろう」と言い放ったために、激怒した蒯聵の家臣の石乞と于黶が投げた戈で落命した、

とある(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E8%B7%AF)。死の直前、冠の紐を切られた彼は、

君子は死すとも冠を免(ぬ)がず、

と、紐を結び直して絶命した、という。子路の遺体は「醢(かい、ししびしお)」にされた(死体を塩漬けにして、長期間晒しものにする刑罰)。これを聞いた孔子は、

嗟乎(ああ)、由(ゆう、姓は仲、名は由、字子路)や死せり、

と悲しみ(井波・前掲書)、家にあったすべての醢(食用の塩漬け肉)を捨てさせたと伝えられる(仝上)。

もうひとつ、

子夏問曰。巧笑倩兮。美目盼兮。素以為絢兮。何謂也。子曰。繪事後素。曰。禮後乎。子曰。起予者商也。始可輿言詩已矣

にある、

素以為絢兮(素以て絢(あや)となす)、

について、子夏が、

繪事後素、

と答えたのについて、鄭玄の古注では、

絵の事は素(しろ)きを後にす

と、絵とは文(あや)、つまり模様を刺繍することで、すべて五彩の色糸をぬいとりした最後にその色の境に白糸で縁取ると、五彩の模様がはっきりと浮き出す、

と解すると、訳注にはある。しかし新注では、

絵の事は素(しろ)より後にす、

と読み、絵は白い素地の上に様々の絵の具で彩色する、そのように人間生活も生来の美質の上に礼等の教養を加えることによって完成する、と解する。これをとって、大塩中斎は、諱を後素とした。しかし貝塚氏は、

洋画をかくときでも最後にホワイトでハイライトを入れる。この入れ方で絵がぐっとひきたつそうである。私は欧米の画廊でレンブラントのような巨匠の鋭くさえたハイライトに接したとき、「絵の事は素きを後にす」ということばを思い出した、

と古注に与した。新注の、

絵の事は素(しろ)より後にす、

では、当たり前すぎないだろうか。

『論語』はある意味、アフォリズムのように短いものが多く、含意が深いが、どうとでも解釈できる部分がなくはない。いくつか、いつも僕自身が気になり、読み返すフレーズを拾っておく。

三軍を行わば、則ち誰と与(とも)にかせん。暴虎憑河(ぼうこひょうか)し、死して悔いなき者は、吾与にせざるなり。必ずや事に臨みて懼(おそ)れ、謀を好みて成さん者なり(述而篇)、

如之何(いかん)、如之何と曰わざる者は、吾如之何ともする末(な)きのみ(衛霊公篇)、

人に備わらんことを求むるなかれ(微子篇)、

(小人は)その人を使うに及びてや、備わらんことを求む(子路篇)、

道を聴きて塗(みち)に説くは、徳をこれ棄つるなり(陽貨篇)、

これを知る者は好む者に如かず、これを好む者はこれを楽しむ者に如かず(雍也篇)、

力足りらざるものは中道にして廃(や)む。今汝は画(かぎ)れり(雍也篇)、

約を以て失(あやま)つものは鮮(すく)なし(里仁篇)、

由よ、汝に知ることを誨(おし)えんか、知れるを知るとなし、知らざるを知らずとせよ、これ知るなり(為政篇)、

学びて思わざれば則ち罔(くら)く、思いて学ばざれば則ち殆(うたが)う(為政篇)、

教えありて類なし(衛霊公篇)、

人にして遠き慮りなければ、必ず近き憂いあり(衛霊公篇)、

事に敏にして言に慎み、有道に就きて正す、學を好むと謂うべきなり(学而篇)。

最後に、

死生、命あり。富貴、天にあり(顔淵篇)、

である。

天を楽しみて命を知る。故に憂えず、

でもある(易経)。「天」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E5%A4%A9)で書いたことだが、

彼を是とし又此れを非とすれば、是非一方に偏す

姑(しばら)く是非の心を置け、心虚なれば即ち天を見る(横井小楠)

あるいは、

心虚なれば即ち天を見る、天理万物和す

紛紛たる閑是非、一笑逝波に付さん(同)

で言う天は、もう少し敷衍すると、

道既に形躰無ければ、心何ぞ拘泥あらんや

達人能く明らかにし了えて、渾(す)べて天地の勢いに順う(同)

でいう天地自然の勢いとなる。自然の流れ、というとあなたまかせだが、天理、自然の道理というと、人間としてのコアの倫理に通じていく。だから、

人事を尽くして天命を俟つ

の天命は、精神科医、神田橋條治氏流に、逆に言うと、

天命を信じて人事を尽くす

には、コアの天理にかなうはずという、自らへの確信という、主体的な意味がある。だから、

楽天、

である。

なお、『易経』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-2.htm#%E6%98%93%E7%B5%8C)については触れた。

参考文献;

貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)

井波律子『論語入門』(岩波新書) |

|

倫理 |

| 小林勝人訳『孟子』を読む。

もともと孟子はあまり好きになれない。孟子というと、たとえば、

齊(せい)の宣王(せんのう)問いて曰く、湯(とう)・桀(けつ)を放ち、武王紂(ちう)を伐てること、諸(これ)有りや。孟子対えて曰く、伝に於いてこれ有り。曰く、臣にして其の君を弑(しい)す、可ならんや。曰く仁を賊(そこの)う者之を賊(ぞく)と謂い、義を賊(そこの)う者之を殘(ざん)と謂いう、殘賊(ざんぞく)の人は、之を一夫(いっぷ)と謂う、一夫を誅せるを聞けるも、未だ君を弑せるを聞かざるなり(梁惠王章句下)、

に、

放伐、

つまり、

殷の湯王が夏の桀王を追放し、周の武王が殷の紂王を討伐してそれぞれ新しい王朝を始めたように、暴力による交代、

である、姓をか(易)え、命をあらた(革)める、

という、

易姓革命、

といった思想や、あるいは、文天祥の、

天地に正気あり、

雑然として流形を賦す

下は則ち河嶽と為り

上は則ち日星と為る

人に於いては浩然と為る

沛乎として滄溟に塞つ

皇路清く夷(たい)らかに当たりて

和を含みて明庭に吐く

時窮まれば節乃ち見(あら)われ

一一丹青に垂る

に見られるような「浩然の気」の、

我言(ことば)を知る。我善く浩然の気を養う。敢えて問う、何をか浩然の気と謂う。曰く、言い難し。その気たるや、至大至剛にして直(なお)く、養いて害(そこの)うことなければ、則ち天地の間に塞(み)つ。その気たるや、義と道とに配(合)す。是れなければ餒(う)うるなり。是れ義に集(あ 会)いて生ずる所の者にして、襲いて取れるに非ざるなり。行(おこない)心に慊(こころよ)からざることあれば、則ち餒う也(公孫丑章句上)、

という、どこか大げさな物言い、きれいごとなところがどうも好きになれない。

「浩然の気」は、本書の訳注者は、

趙岐いう、浩然之大気也、またいう、至大至剛正直之気也。朱子は、浩然は正大流行の貌と注し、蓋天地之正気而人得以生者といっておる。おもうに、管子内業篇には浩然和平以為気淵とあり、浩然は和平の形容であり、浩然の気は、天の和気と解される、

と注し、また、

至大至剛にして直(なお)く、

の原文、

至大至剛以直、

について、

趙注、言此至大至剛直之気也、おもうに、趙氏は下の以直の二字を連ねて、一句としておる。以は而と同じで、至大至剛而直の六字は一句である。朱子が、以直の二字を下に続けて讀むのは正しくない、

と注する。「浩然の気」については、しかし、

人間の内部より発する気で、正しく養い育てていけば天地の間に満ちるものとされる。また、道義が伴わないとしぼむとされ、道徳的意味を強くもつ概念である。いわば道徳的活力とでもいうべきものであるが、多分に生理的なニュアンスをはらむ(ブリタニカ国際大百科事典)、

とか、

〈夜気〉〈平旦の気〉や《楚辞》遠遊篇の〈六気を餐(くら)いて鋗瀣(こうがい)を飲む〉の〈鋗瀣〉などと同じもの。これらはいずれも明け方近くの清澄な大気を意味する。おそらく孟子は、ある特殊な呼吸法を行っていたと想像される(世界大百科事典)、

とか、

人間内部から沸き起こる道徳的エネルギー。これは自然に発生してくるもので、無理に助長させず正しくはぐくみ拡大していけば、天地に充満するほどの力をもつとされる。……気とは、もと人間のもつ生命力、あるいは生理作用をおこすエネルギーのようなものを意味するが、孟子はこれに道徳的能力をみいだした。仁義に代表される徳目は人間の内部に根源的に備わっているものとし、それが生命力によって拡大されることを「浩然の気」と表現したのである(日本大百科全書)、

等々と説かれる。しかし、大袈裟である。

予(われ)三宿して昼を出ずるも、予(わ)が心に於いては猶以て速(すみやか)なりとなす。王庶幾(こいねがわ)くば之を改めよ。王如(も)し諸(これ)を改めば、則ち必ず予(われ)を反(よびかえ)さん。夫れ昼を出ずるも王は予(われ)を追わず、予(われ)然る後に浩然として帰る志(こころ)有り。予(われ)然りと雖も豈王を舎(す)てんや(公孫丑章句下)、

と使われる「浩然」は、朱注では、

水が流れと止めることのできない形容、

とある。そうみると、後世の儒者や志士の大袈裟な言いようは別として、

天地自然と共にあるゆったりした気、

が原義なのだろう。「義」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E7%BE%A9)で触れたが、漢字「義」(ギ)を構成する、

我

は、「ぎざぎざとかどめのたった戈」を描いた象形文字であり、「義」は、

「羊+我」

で、

かどめがたってかっこうのよいこと、

きちんとして格好の良いと認められるやり方、

を意味する(漢字源)。孟子の言う意味は、

よしあしの判断によって、適宜にかど目をたてること、

という。あるいは、

羞悪の心が義の端(はじめ)、

とする(公孫丑章句上)。悪、すなわち悪く、劣り、欠け、あるいはほしいままに振舞う心性を羞じる心である。それは、あくまで、倫理である。倫理とは、

(おのれが)いかに生くべきか、

であって、人に押し付けたり、押し付けられたりするものではない。そう見れば、文天祥の義に対して、藤田東湖や幕末の志士の義は、大義や正義に紐づけられている。おのれの生き方ではないところから、義を語っている。そういう大袈裟な語り口が闊歩し始めたら、危険の兆候である。

僕は、義とは、

問い

であると思う。どこかに正しい答えがあるのではない。これでいいのか、このありようでいいのか、とみずからを問うものである。その意味で、答えは永遠にないはずなのである。それは、倫理に通じる。倫理とは、

いかに生きるか、

という、

生き方の問い、

である。この生き方でいいのか、と自らに問う。それと同じである。だから、孟子の言う、

天下の廣居に居り、天下の正位に立ち、天下の大道を行い、志を得(う)れば民と之に由(よ)り、志を得ざれば独り其道を行ひ、富貴も淫(みだ)すこと能わず、貧賤も移(か 易)うること能わず、威武も屈(くじ挫)くこと能わざる、此れを大丈夫(だいじょうぶ)と謂う(滕文公章句下)、

は、ひどく矮小化するようだが、おのが「倫理」(生き方)を指す。人に押し付けるものではない。それが見事に現われているのが、有名な、

人皆人に忍びざるの心有り。先王(せんのう)人に忍びざるの心有りて、斯(すなわ)ち人に忍びざるの政(まつりごと)有りき。人に忍びざるの心を以て、人に忍びざるの政を行はば、天下を治むること、之を掌(たなごころ)の上に運(めぐ)らす(が如くなる)べし。人皆人に忍びざるの心有りと謂う所以(ゆゑん)の者は、今、人乍(にわかに)孺子(こじゅし 乳飲み子 釈明「児始めて歩くを孺子(おさなご)という」)の将に井(いど)に入(おち)んとするを見れば、皆怵酡(じゅつてき 恐れること)惻隠(そくいん いたわしく思う)の心有り、交わりを孺子の父母に内(むす)ばんとする所以にも非(あら)ず、誉れを郷党朋友に要(もと)むる所以にも非(あら)ず、其の声(な 名)を悪(にく)みて然るにも非ざるなり。是れに由りて之を観れば、惻隠の心無きは、人に非ざるなり。羞悪(しゅうお)の心無きは、人に非ざるなり。辞譲(じじょう)の心無きは、人に非ざるなり。是非の心無きは、人に非ざるなり。惻隠の心は、仁の端(はじめ)なり。羞悪の心は、義の端なり。辞譲の心は、礼の端なり。是非の心は、智の端なり。人の是(こ)の四端有るは、猶其の四体有るがごときなり、是の四端ありて、自ら(善を為す)能わずと謂う者は、自ら賊(そこの)う者なり(公孫丑章句上)、

と、いわゆる「四端」、つまり、仁・義・礼・智を説いた。

惻隱之心、仁之端也、

羞惡之心、義之端也、

辞譲之心、禮之端也、

是非之心、智之端也、

である。それを、惻隠の情から説いたところが、孟子の孟子たる所以に思える。

孟子が再三言うのは、

王の王たらざるは、為さざるなり、能わざるに非(あら)ざるなり(梁惠王章句上)、

為さざると、能わざるとの形は、何以(いか 如何)に異なるや。曰く、大山(泰山)を挟(わきばさ)みて以て北海(渤海)を超えんこと、人に語(つ)げて我能わずと云う、是れ誠に能わざるなり。長者(めうえ)の為に、枝(てあし 肢)を折(ま)げんこと、人に語(つ)げて我能わずと曰う、是為さざるなり。故に王の王たらざるは、大山を挟みて北海を超ゆるの類にあらざるなり。王の王たらざるは、是れ枝を折(ま)ぐるの類なり(仝上)、

人豈勝(た)えざるを以て患(うれい)となさんや、為さざるのみ(告子章句下)、

である。これも、倫理の核である。

能わざるに非(あら)ず、為さざるなり、

である。孔子は、

力足りらざるものは中道にして廃(や)む。今汝は画(かぎ)れり(雍也篇)、

と言っている。似たことを言っているが、主体に即している分、孔子に分がある、と僕は思う。

参考文献;

小林勝人訳『孟子』(岩波文庫)

冨谷至『中国義士伝』(中公新書) |

|

得体の知れぬ人物 |

|

福島克彦『明智光秀―織田政権の司令塔』を読む。

「はじめに」で、著者は、光秀をこうまとめる。

「光秀の前半生はほとんどわからない。光秀本人が語るところでは、先祖は足利将軍家の御判御教書(ごはんみぎょうしょ)を保持した家柄であったという。しかし、光秀の時代は、すでに知行地は手放した状態であり、たとえ過去の御教書があっても役に立たないと認識していた(早島大祐『明智光秀』)。彼自身は武家出身という自覚を持ちつつも、変化激しい戦国の現実社会との距離感をしっかり認識していた。実際彼は「一僕(いちぼく)の者、朝夕の飲食さえ乏(とぼし)かりし身」を経験したことがあるという(『当代記』)。亡くなったのは五十五歳(『明智軍記』)とも、六十七歳(『当代記』)とも言われ、もう老齢になりつつあった世代である。あらゆる人生の浮き沈みを知り得た人物であったと言えよう。老齢でありつつも、信長の傍に侍り、諸政策を実行、具体化していく……ある意味、得体の知れぬ人物であった。」

と。

確かに、「老齢になりつつあった世代」というのは、年齢も不確かで、はっきりしないが、信長49歳を筆頭に、秀吉、家康は四十代であるのに比べると、老境にあるといえる。

「得体の知れぬ人物」とは、フロイスの、

「己を偽装するのに抜け目がなく、戦争においては謀略を得意とし、忍耐力に富み、計略と策謀の達人であった。友人たちには、人を欺くために72の方法を体得し、学習したと吹聴していた」

「彼の働きぶりに同情する信長の前や、一部の者が信長への奉仕に不熱心であるのを目撃して自らがそうではないと装う必要がある場合などは、涙を流し、それは本心からの涙に見えるほどであった」

「裏切りや密会を好む」

という光秀評と通じるものがある。なお、「御判御教書」とは、

足利将軍,室町殿の発給する、花押もしくは自署を加える直状形式の御教書、

である。「一僕の者」とは、

奉公人がたった一人の侍を、

一僕の者、

一僕の身、

と呼んだ。一騎駆けをするのは、一廉の侍ではないという含意があった。少し後の基準だが、

普通騎乗の武士(二百石取以上)は、馬の口取りと主人の武器、鑓、鉄炮などを持つ者、小荷駄を持つ者、主人警固の徒士侍等々を連れている。これが騎馬武者の下限である。徒士でも、(自弁の)鑓持ち一人、その他二人の供を連れる。これが、鑓一筋の武士の最下限である(百石取)。これ以下は、自弁の鑓ではなく御貸鑓となる、

とされる(図説 日本戦陣作法事典)。

さて、本書の特色は、サブタイトルにもあるように、光秀のポジションに着目しているところだ。

「光秀の場合、天正八年八月(細川藤孝が丹後宮津へ転封になって)以降、丹後の藤孝を指導監督する立場を維持しているものの、本人が信長の馬廻衆に(秀吉や勝家のように)検使を受けた形跡は見られない。やはり信長は光秀をより近い立場に置き、最後まで信頼を寄せていたのであろう。信長の信頼を背景に、光秀は、大和・丹後の指出検地の指導、軍法整備による近世的軍隊の創出、その実践を進めた京都馬揃えと、まさしく織田権力の中枢政策を最後まで担っていたと言えよう。さらに、天正八年以降の対毛利、対長宗我部との外交についても関わっていた。織田権力の政策の屋台骨を背負いつつ、『司令塔』といっていいような存在になっていた。」

とみる。それは、のちの秀吉や勝家の言動にも、

「光秀が信長から多大の恩賞を得ていた」

と、周囲もまた光秀が信長に重用されていたと認識していた。

その光秀が謀叛を起こした理由について、二つのことを挙げている。ひとつは、信長が京都に拠点を持たなかったこと。

「元亀四年(1573)の義昭の京都退去の際、光秀は信長に吉田山における『御屋敷』構築を強く勧めた。これは、義昭に代わる公儀権力の主として、京都における築城を献策したのであろう。しかし、朝廷や寺社勢力に対する気兼ねからか、信長は築城を結局実現しなかった。相変わらず少人数で京都へ向かう姿勢は、隣接する近江志賀郡、丹波を治める光秀を信頼していることの裏返しであったろう。換言すれば、織田権力の中枢にいた光秀だったからこそ、本能寺の変は可能だったのである。」

いまひとつは、外交政策の変更である。この説は近年着目されているが、対長宗我部政策の変更である。

「織田権力による畿内・近国の制圧は、中国地方の毛利氏や四国の長宗我部氏との外交関係とも大きく関連していた。斎藤利三の姻戚関係もあって、光秀は長宗我部氏との外交を取り仕切っていた。しかし、三好(康長)氏との関係強化により、毛利氏との前線に立っていた秀吉に対外交渉の覇権が移ってしまう。すなわち、天正九年(1581)後半には信長による西国支配の構想が、『秀吉―三好ライン』の派閥にまとまり、少なくとも天正六年から四国政策を担っていた『光秀―長宗我部ライン』は敗北したと言われている(藤田達生『本能寺の変研究の新段階』)。」

しかし、それを直接担っていた斎藤利三は、天正十年五月になっても(長宗我部)元親と手紙のやり取りをし、

「元親とのぎりぎりの交渉を進めていた。その間も、着々と(神戸)信孝による四国攻めの準備が進められていた。その直後の六月二日に本能寺の変が起こるのである。」

光秀は、天正八年(1580)にも、対毛利「和談」交渉を進めていたが、ここでも、

「宇喜多を寝返らせた秀吉の政策が受け入れられ、以後織田権力は毛利氏との全面戦争の道をあゆむことになる。」

という外交政策でも敗北を余儀なくされている。確かに、

「織田権力の外交政策においては、さまざまなチャンネルを並行して進める場合があり、こうした外交政策のずれは、織田権力の武将である以上、常に認識していたことと思われる。しかし、対毛利、対長宗我部という西国政策は、さまざまな国衆の利害が絡んでおり、大きな派閥抗争に至った可能性はある。」

とし、最近の方向性として、本能寺の変の背景は、

「信長による四国政策の変更とそれに関する派閥間抗争」

に収斂しつつあり、本書も、

「信長による長宗我部元親の外交関係が、光秀から秀吉へと移行したことが、武将間の派閥抗争を先鋭化させた」

とする説を採る。特に、長宗我部との正面衝突が迫る緊迫した状況で、

「斎藤利三が本能寺の変直前の五月まで長宗我部氏と交渉していた事実は、信長に敵対する側の論理や思惑を知る機会となった。同時に、当時織田権力を取り巻く政治情勢を、多角的に分析することになったと思われる。」

とする。当時の記録に、

「今度謀叛随一也」(言経卿記)、

「かれなと信長打談合衆也」(天正十年夏記)、

等々と、いくつも斎藤利三の名がのぼるのは、

「四国政策の変更が大きな要因だった」

といえるのではないか、と。

それにしても、その対抗馬の秀吉が、

「流言飛語や敵失を狙ったデマが飛び交う」

戦国期の前線で、

三日の晩ニ彼高松表へ相聞(浅野文書)、

四日ニ注進御座候(秀吉書状)、

六月六日夜半許り、密かに注進あり(惟任退治記)、

と、いずれにの日にそれを知ったにしろ、

「特筆されるのは、秀吉が信長横死の情報を信じ、『毛利氏がそれを知るよりも早く己に有利な和睦を結んだ』こと」

である。その背景を、

「秀吉は確信をもって変の情報を受け止め、独自の判断で素早く毛利氏と和睦したことになる。京都や畿内・近国との間によほど信頼し得る情報網を持っていたと考えられる。……信長の西国出陣がかねて予定されており、こうした準備が情報伝達に好都合に働いたのかもしれない。」

と述べる。

確かに、『武功夜話』によると、信長が直々出陣する準備のため、街道の手配り、備中支援に、播州、備前の路次の整備、宿駅、宿所、兵粮の備え等々を、前野将右衛門が終えており、

「御内府(信長)公出馬に付き、筑前(秀吉)様格別の御思召しこれあるに付き、御路次の宿泊所備前境目まで、路次の次第土を均(なら)し石を取り除き、御通路手易き様に各々手分け仕り候。此度の御出馬の御進路、海上をさけ陸路を取り、播州より備前入りの道程、すなわち摂州尼ヶ崎より播州に越しなされ、三木御泊りこれより姫路へ御成り御泊り、これより西海道を備前の三石(みついし)へ罷り在り候次第、御通路越度なく相働き待ち居り候なり。御内府公播州入りは六月七日、右の旨御沙汰の次第、岐阜中将より御取次の御使者、猪子(いのこ)兵助申し越し候なり。前将殿は揖東(いっとう)郡、揖西(いっさい)郡、蜂須賀彦右衛門の御領分竜野まで罷り出られ、清助殿は前将様に御供仕り竜野へ罷り出て、彦右衛門様御内の御留守居役、岩田七左衛門、牛田四郎兵衛御案内候ひて、備前の堺目赤穂郡おくまの、竹原、有牟(うむ)、船坂峠、備前三石(みついし)まで罷り出て、道普請、御宿泊の所務手当候なり。それがし(前野義詮)は岩田七左殿連れ立ち、赤穂峠まで浦々等海上の船行の見張り等蜂須賀内にて取構え候なり。播州の御通過路次万端滞りなく仕り、御主前将様ともに三木へ立ち帰り候は、五月二十八日昼下り、これより明石郡国限まで案内人差し向け、待ち構え候折の異変に候」

とある。この連絡網が効いたと見ることができる。

そういえば、十年前の天正元年(一五七三)十一月将軍義昭の京都復帰のため秀吉と交渉したことがある安国寺恵瓊は、十二月に毛利家臣の児玉三右衛門(元良)・山県越前守、小早川家臣井上春忠(又右衛門尉)宛書状で、

「信長之代、五年、三年は持たるべく候。明年辺は公家などに成さるべく候かと見及び申候。左候て後、高ころびに、あおのけに転ばれ候ずると見え申候。藤吉郎さりとてはの者にて候」

という有名な手紙を書いている。この予言が当たったとされている。それほど、傍から見て、信長が危うかったのだとすると、

「わずかな手勢で、嫡男信忠とともに在京したことは大きな失態」

であることは確かである。

光秀関連については、

高柳光寿『明智光秀』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-10.htm#%E5%BC%91%E9%80%86)、

諏訪勝則『明智光秀の生涯』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-8.htm#%E4%B8%8D%E6%85%AE%E3%81%AE%E5%84%80)、

金子拓『信長家臣明智光秀』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-8.htm#%E4%BF%A1%E9%95%B7%E6%AE%BA%E5%AE%B3)、

渡邊大門『明智光秀と本能寺の変』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-8.htm#%E5%85%89%E7%A7%80)、

高柳光寿『本能寺の変』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-10.htm#%E6%9C%AC%E8%83%BD%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89)、

谷口研語『明智光秀』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/399629041.html)、

鈴木眞哉・藤本正行『信長は謀略で殺されたのか』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-5.htm#%E8%AC%80%E7%95%A5)、

等々で触れた。

参考文献;

福島克彦『明智光秀―織田政権の司令塔』(中公新書)

笹間良彦『図説 日本戦陣作法事典』(柏書房)

吉田雄翟編『武功夜話―前野家文書』(新人物往来社) |

|

テロ |

|

一坂太郎『暗殺の幕末維新史―桜田門外の変から大久保利通暗殺まで』を読む。

サブタイトルには、

桜田門外の変から大久保利通暗殺まで、

とあるが、実際は、

大津浜異人上陸事件、

というイギリス捕鯨船の着岸事件で、藤田東湖が、

夷虜を鏖(みなごろし)、

にしようとした矢先、乗組員は立ち去った後、ということから始め、

伊藤博文狙撃事件、

までを描く。その伊藤博文は、塙保己一の子、

塙次郎、

を、ただ廃帝調査を受けたとの噂だけで、殺害し、加藤一周という塙の友人も、巻き添えに殺害するのに与し、さらに、

宇野東桜(八郎)、

を、幕府のスパイという疑いだけで、長州藩邸に連れ込み、刀を取り上げ、なぶり殺しにした。伊藤の、

その手はずいぶん血で汚れていた、

が、

半世紀を経ても噂で他人の命を奪ったことを反省する気は、さらさらなかったらしい、

という。そして、

リーダー格だった(高杉)晋作の交遊録『観光録』末尾には「宇野八郎・塙二郎斬姦」と不気味なメモが残る、

という。その伊藤が、最期にテロに倒れる。

著者は、「おわりに」で、こう皮肉る。

幕末維新に活躍した「英雄」だの「偉人」だのと称賛される人物の多くは、暗殺や暗殺未遂事件に一度や二度は関与している。近代化の牽引者として私が高く評価する伊藤博文も、若いころは噂話で他人の命を簡単に奪ってしまった。しかも、終生反省していた気配が感じられない。やがて伊藤自身も暗殺されてしまうのだから、因縁めいたものを感じずにはいられない、

と。しかも、暗殺の多くは、闇討ち、不意打ち、背中から切りつけるという卑怯未練な手段が多い。ために、馬上で襲われた、

佐久間象山、

は、

武士たる者が後ろ疵を負うとは、この上もない不覚だとして松代藩から改易を申し渡される、

という理不尽な仕打ちを受ける。多くの逸材が殺されたが、この海舟の義弟に当たる、

佐久間象山、

と明治になって殺された、

横井小楠、

の二人をとりわけ惜しむ。二人とも開国論者であった。

東洋の道徳(儒教)、西洋の芸術(科学)、

と言う佐久間の考えは、二人の甥を龍馬に託して洋行させる折送った、有名な送別の詩、

堯舜孔子の道を明らかにし

西洋器械の術を尽くさば

なんぞ富国に止まらん

なんぞ強兵に止まらん

大義を四海に布かんのみ

と通底する考え方である。横井も、単なる噂だけで暗殺されたが、今日の、ツイッターなどで、誤解と悪意とで「殺される」のとどこか似ている。

維新期の吉田松陰もそうだが、思い込みの視野狭窄は、

天下は一人の天下なり、

と天皇に帰属させようとしたのに対し、山形太華が、

天下は一人の天下にあらず乃ち天下の天下なり、

と反論したように、理非の彼方にある。勿論、時代の突破力として視野狭窄が必要なことを弁えた上でも、維新遂行者は、殆どが、テロリストであった。西郷隆盛は、益満休之助らを使って、500人の浪人を集め、江戸市内を意図的に混乱させる工作をした。これも立派なテロである。大久保利通と岩倉具視には、孝明天皇暗殺の疑いすらある。僕は、言葉通り、維新の立役者たちは皆、

テロリスト、

であったと思っている。その政権が、松浦玲氏の言われるとおり、いかがわしくないわけがない。

著者は、「はじめに」で、

テロ(テロリズム)とは政治的目的を達成するために暴力や脅迫を用いることで、暗殺は特定の要人などを不意に襲って殺害すること、

と整理している。いずれにしても、殺人は殺人である。

暗殺を軸にすると、政権交代としての「明治維新」を正当化するため、靖国合祀や贈位(追贈)が便利なシステムとして利用されたこともわかる、

と著者は「はじめに」で述べている。後ろめたさよりは、自己正当化なのだろう。

参考文献;

一坂太郎『暗殺の幕末維新史―桜田門外の変から大久保利通暗殺まで』(中公新書) |

|

会津降人 |

| 星亮一『会津落城―戊辰戦争最大の悲劇』を読む。

会津人は、

会津降人(こうじん)、

という国賊、犯罪者のレッテルをはられ、明治期、苦難の道を歩むことになる(「はじめに」)。しかし、著者はいう。

「この戦いを詳細に検証すると、いくつもの疑問点が浮かんでくる。……なぜここまで戦う必要があったのか」

と(仝上)。

現に、16歳で越後に出兵した少年兵遠藤平太は、重傷を負った父を敵襲を受けた野戦病院からかろうじて救い出し、母の実家に担ぎ込んだが、父は恐怖のあまり錯乱し、悶死した。戦後、平太は、

「かくのごとき悲痛凄惨な憂き目を見たのは、先見の明なく、無知短才の致すところであり、感慨無量の次第なり」

と、この戦争を痛烈に批判した。

悲劇の会津、

というが、それは、ある意味、戦略を欠いた対応で、自ら招いた部分もあるのである。たとえば、城下の戦闘の当日、大勢の婦女子が殉難したが、著者は、こう突き離す。

「婦人の鑑ととらえることはしなかった。それは避難態勢の不徹底であり、会津軍事局の手落ちが存在したからであり、むしろ人災の部分が濃厚だった。」

と。それには理由がある。

「主君容保の指導力に限界があり、白河では戦争を知らない西郷頼母を総督に立てて失敗し、…内藤介右衛門や田中土佐が戦況を見誤り、母成峠を破られた。そして、佐川官兵衛が十六橋で防戦に失敗した。判断ミスの連続で戸ノ口、大野ヶ原とまたたく間に破られ、敵は城下に殺到した。ここでさらにミスが起こった。城下に住む人々に対する告知の遅れである。城下の人々は軍事局を信じ、砲声を耳にしながらも多くは避難せずに城下にとどまっていた。」

のである。著者は、会津戦争を、こう要約する。

「会津藩の見事さは、若き政務担当家老梶原平馬の努力によって、奥羽越列藩同盟が結成され、仙台藩が白河に兵を出し、越後の長岡藩が参戦したときに示された。

しかし戦闘に入ると、どこの戦場でも敗れ、同盟は瓦解した。その責任のいくつかは会津藩にあった。それは長州の大村益次郎に匹敵するような戦略家の不在だった。

かつて京都守護職の時代、会津藩には公用局があり、情勢分析に大きな成果を上げたことがあった。だが、会津戦争では冷静に戦争を見つめ、勝利の方程式を立案、実施する参謀が不在だった。

会津藩は同盟がなった時点で、勝てると判断し、戦争に対する取り組み方に、革命的な発想が見られなかった。軍事局もあるにはあったが、俗吏が詰めているに過ぎなかった。

母成峠が破られても、何処からも連絡が入らず、たまたま猪苗代に出かけた藩士が急報し、半日後にやっとわかる始末だった。このとき、軍事局の面々は、唖然、呆然とし、ただただ顔を見合わせるだけだった。」

つまり、戦闘態勢だけで、広い意味の防備、戦時体制づくりが完全に抜けていたのである。この原因を、会津もまた他藩と同様、

寄らば大樹、

と、幕府が助けてくれると信じていた、と著者は見る。

「フランスの支援で洋式陸軍を持ち、東洋一の大艦隊を品川の海に浮かべていた。(中略)幕府はこれらの近代兵器で会津藩を守ってくれる」

と。その結果、

「近代戦争を熟知した戦略家、参謀の育成を怠り、武器弾薬の備蓄もすくなかった。」

と。しかし転換点はあった、と僕は思う。鳥羽伏見の戦いの最中に、

「将軍徳川慶喜と会津藩主松平容保が大阪から軍監開陽丸で江戸へ逃げかえった」

ところである。慶喜もそうだが、容保も、近侍のものにも告げず逃げ帰った。容保は、後に江戸で、

余が過ちなり、

と答えたというが、容保は、

「将軍から『東下に決したので会津(容保)、桑名(容保の実弟、桑名藩主松平定敬)は随うように』と命令があったという。『余は驚いて、ねんごろにこれを止めんとしたが、却って怒りに逢った』」

と答えた、という。著者はいう、

「この正直さが容保の純粋で、憎めないところであった。容保には、慶喜から誘われたならば断り切れない人のよさ、優柔不断さがあった。」

と。

しかし以降、慶喜は、おのれの命と徳川家の存続だけを考えた。慶喜の命を受けた勝海舟も、それのみを交渉した。会津と容保は見捨てられた。にもかかわらず、会津には、一人の勝海舟もおらず、どうして、薩長の、

「会津本城攻撃の話が伝えられると、会津藩主従は死を決意した。鳥羽伏見の戦いで壊滅的な損害を出し、武器弾薬も乏しく、勝算はないが、討ち死にの覚悟で臨むしかなかった」

となるのか。鳥羽伏見の惨敗の、

雪辱を期す、

ということだったのだろうか。ふと、論語の、

暴虎馮河し、死して悔なき者は吾れ与にせざるなり、必ずや事に臨みて懼(おそ)れ、謀(はかりごと)を好みて成さん者なり、

を思い出す。容保は、

「後年、日光東照宮の宮司として東照宮の永久保持に努めた。『往時のことは茫々として何も覚えてはおらぬ』が口ぐせだった。明治二十六年(1893)、59歳で没した。」

という。犠牲者は、

「ゆうに数千人を超すと見られた。一体、この戦争で何人の人が命を落としたのか、いまもって不明である。下北に移住した会津人はまず最初に戦死者の名簿の作成に当たった。三千人ほどの名を確認したが、この戦争に従軍した農兵、郷兵、人夫などは全く把握できず、『死者数千人』と算定した。凄まじい戦争であった。」

にもかかわらず、トップはのうのうと生き残った。結局、死者数千人を犠牲にして、藩主容保の命を救っただけに見える。ふと今次大戦を、思い起こす。

参考文献;

星亮一『会津落城―戊辰戦争最大の悲劇』(中公新書) |

|

物の気から物の怪へ |

|

小山聡子『もののけの日本史―死霊、幽霊、妖怪の1000年』を読む。

本書は、

古代から現代までのモノノケを歴史学の視点から通史的に記述、

したもので、従来、

モノノケの歴史を扱っているかのように見える書籍も、言葉を厳密に区別せず、「物気」あるいは「物の怪」とは書かれていない霊、妖怪、幽霊、怨霊(おんりょう)、化物(ばけもの)の類まで含めてモノノケとして捉えて論じてきた傾向がある、

が、それでは、モノノケの本質を明らかにできないとして、本書では、

モノノケ、

と、

幽霊、

怨霊、

妖怪、

を区別している。

古代、モノノケは、

物気(もののけ)、

と表記し、多くの場合、

正体が定かではない死霊(しりょう)の気配、もしくは死霊を指した、

とある。モノノケは、

生前に怨念をいだいた人間に近寄り病気にさせ、時には死をもたらすと考えられていた、

のである。少なくとも、中世までは、モノノケは、

病をもたらす恐ろしい存在であった、

が、幽霊は、

死者や死体そのものも幽霊であり、人間に祟る性質は持たなかった、

とされる。しかし、近世、

幽霊はモノノケと混同される、

ようになり、祟る性質を持つようになる。そして、近世になると、

モノノケ、幽霊、怨霊、妖怪、化物が混淆して捉えられるようになり、前代のようには恐れられなくなった、

とあり、その結果、モノノケは、

物気、

ではなく、

物怪、

と表記されるようになり、

妖怪、

に、「もののけ」と訓ませたりするようになる。

江戸時代になると、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』に見られるように、モノノケは、娯楽の対象へと変じていく。そして最後、モノノケは、水木しげるの漫画では、

物の怪、

という妖怪の名の一つへと堕している。妖怪「物の怪」は、こう述懐するのである。

むかしはなあ人間を暗い夜道なんかでおどかして……、おそなえものを頂くのが我々の商売だったんだが、このごろ人間は少しもおどろかなくなって、こちらの方がこわい位だ。商売は上ったりだ。科学が進むにつれてお化けの信用もガタ落ちしたもんだなあ……。

しかしコロナ蔓延の仲で、

半人半魚のは姿をしたアマビエの柄を描けば(もしくは見れば)疫病に罹患しないという伝説、

が蘇ってきた。古代のように、恐れおののく対象ではなくなったけれども、今日にも、モノノケの効き目はあるらしい。

モノノケとは、結局、人の心の心配、恐れの反映であり、それは、鬼も、幽霊も、妖怪も、かつては別々の由来と縁を持つものであったのに、今日ひとつ、妖怪に収斂したということは、細かく分けて恐れる対象ではなくなったということなのだろうか。それとも、「気」とか「気配」というものに対する感度が薄れてきた結果なのだろうか。

なお、「もののけ」に関連する事項としては、

「物の怪」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba11.htm#%E7%89%A9%E3%81%AE%E6%80%AA)、

「オニ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba11.htm#%E3%82%AA%E3%83%8B)、

「たま(魂・魄)」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba19.htm#%E3%81%9F%E3%81%BE%EF%BC%88%E9%AD%82%E3%83%BB%E9%AD%84%EF%BC%89)、

また、各種の「妖怪」については、

「妖怪」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E5%A6%96%E6%80%AA)、

「あやかし」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba20.htm#%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%97)、

「付喪」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba15.htm#%E4%BB%98%E5%96%AA)、

「蛇女房」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba15.htm#%E8%9B%87%E5%A5%B3%E6%88%BF)、

「豆腐小僧」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba15.htm#%E8%B1%86%E8%85%90%E5%B0%8F%E5%83%A7)、

「魑魅魍魎」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba15.htm#%E9%AD%91%E9%AD%85%E9%AD%8D%E9%AD%8E)、

「かまいたち」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba15.htm#%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A1)、

「河童」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba15.htm#%E6%B2%B3%E7%AB%A5)、

「化け猫」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba11.htm#%E5%8C%96%E3%81%91%E7%8C%AB)、

「くだん」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba9.htm#%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%82%93)、

「山の神」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba7.htm#%E5%B1%B1%E3%81%AE%E7%A5%9E)、

「通り魔」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba5.htm#%E9%80%9A%E3%82%8A%E9%AD%94)、

「ぬえ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E3%81%AC%E3%81%88)、

「逢魔が時」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E9%80%A2%E9%AD%94%E3%81%8C%E6%99%82)、

「こだま」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E3%81%93%E3%81%A0%E3%81%BE)、

「きつね」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E3%81%8D%E3%81%A4%E3%81%AD)、

「天狗」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E5%A4%A9%E7%8B%97)、

「うぶめ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E3%81%86%E3%81%B6%E3%82%81)、

「火車」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E7%81%AB%E8%BB%8A)、

「鬼」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E9%AC%BC)、

「鬼女」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E9%AC%BC%E5%A5%B3)、

また、「もののけ」「妖怪」に関連する書籍としては、

堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-3.htm#%E6%80%AA%E7%95%B0)、

山田雄司『怨霊とは何か』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-4.htm#%E6%80%A8%E9%9C%8A)、

阿部正路『日本の妖怪たち』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-3.htm#%E5%A6%96%E6%80%AA)、

高田衛『日本怪談集〈江戸編〉』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-1.htm#%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%80%AA%E8%AB%87)、

今野円輔『日本怪談集 妖怪篇』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-7.htm#%E5%A6%96%E6%80%AA)、

今野円輔『日本怪談集 幽霊篇』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-7.htm#%E5%B9%BD%E9%9C%8A)、

種村季弘編『日本怪談集』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-7.htm#%E5%B9%BD%E9%9C%8A)、

岡本綺堂『中国怪奇小説集』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-2.htm#%E6%80%AA%E5%A5%87)、

等々でそれぞれ触れた。

参考文献;

小山聡子『もののけの日本史―死霊、幽霊、妖怪の1000年』(中公新書)

鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫) |

|

遊び心 |

| 鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』を観る。

江戸時代、妖怪、幽霊は総称して、「もののけ」と言われたが、もはや恐れおののく対象ではなく、娯楽の対象と化した。その象徴の一つが、鳥山石燕の、

画図百鬼夜行、

である。好評を博したため、

今昔画図続百鬼、

今昔百鬼拾遺、

百器徒然袋、

と続編が刊行された。本書は、それを一冊にまとめている。

鳥山石燕は、正徳二年(1712)生まれ、天明八年(1788)に77歳で没している。代々幕府の御坊主(幕府の役職としての「茶坊主」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473866893.htmlについては触れた)の家系に生まれ、絵師として作品を残すようになったのは、四十歳以降、「画図百鬼夜行」シリーズのように版本画は六十代以降、太田南畝によると、

石燕は根津に庵を編み、隠居仕事で絵を描いていた、

という。

収入のために描いていたのではなく、自己表現の手段として絵画を嗜んでいた、

とある(多田克己「あとがき」)。

石燕は、

狩野玉燕(ぎょくえん)(あるいは狩野周信(ちかのぶ))に学んだ狩野派の絵師、

である(仝上)。妖怪画を始めたのは、

狩野派の祖、狩野元信、

といわれ、『画図百鬼夜行』の跋文には、

もろこしに山海経吾朝に元信の百鬼夜行あれば、予これに学て、

とあり、元信の『百鬼夜行』を手本にしたと書いている。『百鬼夜行』は現存しないが、狩野派の佐脇嵩之(さわきすうし)がそれを模写した絵巻物である『百怪図巻』と重なる絵が多い、とされる(小山聡子『もののけの日本史』)。

「百鬼夜行」とは本来は妖怪たちが集団で跳梁する様子のことであり、室町時代の『百鬼夜行絵巻』などはその通り妖怪の集団を描いたものだが、本書は妖怪を1点1点、個別の光景に切り分けて描いた点が特徴である、

とある(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%80%AA%E5%9B%B3%E5%B7%BB)が、これも、1体ずつ妖怪の姿を描き、そこにそれぞれの名称を添えて紹介する絵巻物『百怪図巻』に倣ったのかもしれない。

ただ、

浮世絵版画に用いられる「拭きぼかし」の技法を発明し版本にはじめて利用したのは石燕の画集『鳥山彦』(『石燕画譜』1774年)であると伝えられている、

とあり、版画独自の工夫をされたものらしい。

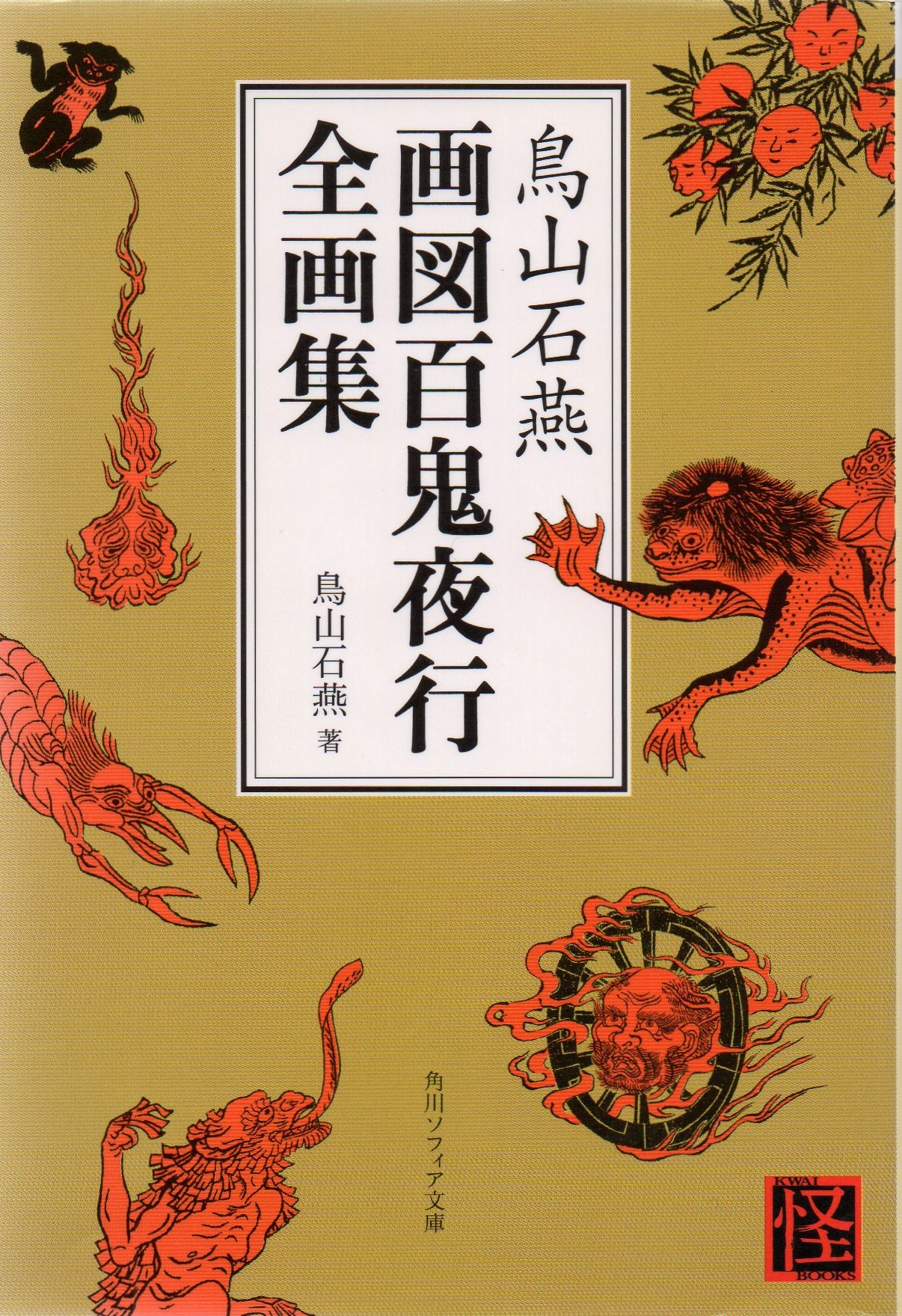

(鳥山石燕「百々目鬼」 本書より)

ところで、「百々目鬼(とどめき)」には、

函関外史(かんかんがいし)云(いわく)、ある女生れて手長くして、つねに人の銭をぬすむ。忽(たちまち)腕に百鳥の目を生ず。是鳥目(ちょうもく)の精也。名づけて百々目鬼と云。外史は函関以外の事をしるせる奇書也。一説にどどめきは東都の地名ともいふ、

と添書がある。これについて、

「百々目鬼という妖怪は手長(盗み癖のある人の意)な女で掏摸師だったため、鳥目(ちょうもく 鳥の目のような孔のある意で銅銭の意)の精が腕について祟られたとありますが、これはお金を「御足(おあし)」とも呼ぶことから、足が付いて手に罹る(犯罪事実の手がかりを見つけられて、嫌な目にあう)という意味にひっかけた石燕の洒落、

とある(あとがき)。

そんないやな目に百回も遭った、弱り目に祟り目ならば、さっさと掏摸の「足を洗えばいい」というわけで、

百々目鬼、

というのは石燕の創作、とある(仝上)。つまり江戸の人らしく、洒落をきかせ、

二百数体、

の妖怪の中の、

三分の一、

は、石燕の「遊び」という。石燕は、上記の添え書きでもわかるように、博学の人で、和漢の古典、本草書、仏典、各地の伝説、民間伝承等々に通じ、

百器徒然袋、

には、四十八種の妖怪すべてが能、浄瑠璃、歌舞伎と結び付けられている、とある(仝上)。

水木しげるが鳥山石燕の妖怪画を参照にしたというのは、知られた話である。

参考文献;

鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫)

水木しげる『水木しげるの妖怪事典』(東京堂出版)

小山聡子『もののけの日本史―死霊、幽霊、妖怪の1000年』(中公新書) |

|

働き者 |

| 毛利敏彦『江藤新平―急進的改革者の悲劇』を読む。

佐賀藩主鍋島直正に、

江藤は働き者にて、副島は学者なり、

評された江藤新平は、慶応三年(1867)東征大都督軍監に任命されてから、佐賀の乱に巻き込まれて処刑された明治七年(1874)の僅か七年ばかりの間に、疾風怒涛のように、明治政権の屋台骨づくりに奔走して、果てた。僅か四一歳の生涯であった。

著者は、こう評する。

明治維新は、徹底的民主主義者の江藤新平を立役者のひとりに加えたことで、一際光彩を放ったといえよう。西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允はじめ明治維新で活躍した人物は多い。かれらは、それぞれに大きな役割を果たしたが、それにもかかわらず代役を想定することは困難ではない。かれらが居なければ、誰かが多かれ少なかれ代わりを勤めたであろうことは推測可能である。ところが、江藤にだけはふさわしい代役が見当たらない。明治政府の草創期にもし江藤が不在であったなら、はたして人間の解放と人権の定立が現実ほどに前進したであろうか。多分に疑問が残る。明治維新の現場に江藤が居合わせたのはひとつの奇蹟だったのかもしれない。

明治三年(1870)、岩倉の求めに応じてまとめた、国政基本方針に関する答申書がある。そこで、

日本の建国の体、

は、

君主独截、

とし、こう付け加える。

独裁といえども合して不分は万機混雑して凡百のこと弘張せざるの思いあり、

として、統治権の一ヵ所への集中は弊害を生むと指摘し、

制法(立法)・政令(行政)・司法の三体、

要は、

三権分立を、

治国の要、

とする見解を示し、政体案と官制を提示した。そこには、上下議院制度までも構想し、

上議員が貴族院であるのに対し、下議院はひろく士族・平民から選出された議員からなる一種の民選議院、

とし、議院を設けなければならない理由を、

「天下の法」というものは天皇(政府)といえども恣意的に決めるべきではなく衆議を尽くさなければならないからであると説き、下議院についても、「天下の貨幣と転訛の債」の決定において天皇(政府)の独断は許されず民意に基づかなければならないからだ、

と説明した。

さらには、民法典の編纂にも取り組み、

フランス民法を手本にして新日本の民法をつくろう、

と決意した。江藤は、

フランス民法と書いてあるのを日本民法と書き直せばよい、

誤訳も妨げず、ただ速訳せよ、

というほどフランス民法典を高く評価し、普仏戦争でフランスが大敗し、フランスへの評価が日本で低くなるのを戒めた漢詩を残している。

廟堂用善無漢蕃 廟堂善を用いるに漢蕃無し

孛国勢振仏国蹲 孛国(プロシャ)勢い振るい仏国蹲る

仏国雖蹲其法美 仏国蹲ると雖も其の法は美なり

哲人不惑敗成痕 哲人惑わず敗成の痕、

さらには、司法卿に転ずると、司法制度の確立を図り、

司法行政と裁判とを明確に分離、

し、

司法省は官の司直ではなく、「民の司直」であり、「人民ノ権利ヲ保護」することが最大の職責、

とし、裁判制度の確立をはかっていく。

しかし、佐賀の乱に際しては、彼自身の作った、単独で死刑判決はできない「司法職務規定」を無視して、梟首の刑を申し渡され、その日の夕方に嘉瀬刑場において処刑された。これらはすべて法律を無視した(大久保による)私刑であった。さすがに、福沢諭吉は、

公然裁判もなく、其の場所に於いて、刑に處したるは、之を刑と云うべからず、其の実は戦場にて討ち取りたるものの如し、

と痛烈に批判した。皮肉なことに、司法卿として司法制度確立の陣頭指揮を執った時、江藤は、裁判において特に留意すべき点として、

事務敏捷、

と

冤枉(冤罪)、

の二点を戒めていた。迅速さの代償として、

冤枉、

に自らが陥れられるとは思ってもみなかったろう。裁判長は、司法卿時代の部下、

河野敏鎌、

であった。裁判は形式的であり、

先ず結論ありき、

で、

判決案(擬律)、

は決まっていた。司法制度の確立に精魂を傾けていた江藤には心外の極みだったに違いない、

暗黒裁判、

であった。著者は、掉尾、

明治維新の精神における最良質部分の惜しみて余りある終焉だった、

と締めくくる。

参考文献;

毛利敏彦『江藤新平―急進的改革者の悲劇』(中公新書) |

|

桁違いの超人 |

| 高橋昌一郎『フォン・ノイマンの哲学〜人間のフリをした悪魔』を読む。

ノイマン型コンピュータで知られるノイマンだが、ノイマンの名のついたものは、量子論の、

ノイマン環、

ゲーム理論における、

ノイマンの定理、

等々、

20世紀に進展した科学分野のどの分野を遡っても、いずれとこかで必ず何らかの先駆者として「ノイマン」の導いた業績に遭遇する、

といい、「ノイマン」と冠のついた専門用語は、

ノイマン集合、

ノイマン・ボトルネック、

ノイマン・モデル、

ノイマン・バラドックス、

等々50種以上発見する、

とある。

わずか五三年あまりの短い生涯の間に、論理学・数学・物理学・化学・計算機科学・情報工学・生物学・気象学・経済学・心理学・社会学・政治学に関する150編の論文を発表、

し、

天才だけが集まるプリンストン高等研究所の教授陣のなかでも、さらに桁違いの超人的な能力を発揮した、

と著者は「はじめに」で書く。今日のコンピュータ、スマホへと続く、

ノイマン型アーキテクチャー、

で、

プログラム内蔵方式の概念を明確に定式化、

して、

コンピュータの父、

と呼ばれる一方、原子爆弾開発の「マンハッタン計画」の中心メンバーとして、

爆縮型原子爆弾、

を開発する。多忙な中、モルゲンシュテルンと『ゲーム理論と経済行動』を著したが、サミュエルソンは、

人生で出会った中でノイマンは「最も心の動きが速い天才」だと認め、「比類なきジョン・フォン・ノイマン」と呼んで敬意を表し、「私たちの専門分野なのに、彼は少し顔を出しただけで、経済学を根本的に変えてしまったのです!

と述べている。

その天才ノイマンが、

人間のフリをした悪魔、

と呼ばれるのは、ノイマンとともに原子爆弾を開発し、核反応理論でノーベル物理学賞を受賞したベーテの、

フォン・ノイマンの頭脳は、常軌を逸している。彼は人間よりも進化した生物ではないか、

と言っている、

超人、

という意味ではない。非人道的な原子爆弾開発の罪悪感に悩む若きファインマンに、ノイマンは、

われわれが生きている世界に責任を持つ必要はない、

と断言して、彼を苦悩から救ったという。著者は、

要するに、ノイマンの思想の根柢にあるのは、科学で可能なことは徹底的に突き詰めるべきだという「科学優先主義」、目的のためならどんな非人道的兵器でも許されるという「非人道主義」、そしてこの世界には普遍的な責任や道徳など存在しないという一種の「虚無主義」である、

とする。事実原子爆弾開発のさなかのある夜、ノイマンはこう言ったとされている。

我々が今作っているのは怪物で、それは歴史を変える力を持っている!……それでも私は、やり遂げなくてはならない。軍事的な理由だけでもだが、科学者として科学的に可能だとわかっていることは、やり遂げなくてはならない。それがどんなに恐ろしいことだとしてもだ。これははじまりにすぎない、

と。しかし、ノイマンを、

超人的な新人類が生まれることがあるとしたら、その人々はジョン・ノイマンに似ているだろう、

と評した「水爆の父」エドワード・テイラーの、

考えることを楽しめば、ますます脳波発達する。フォン・ノイマンは、自分の脳が機能することを楽しんでいたんだよ、

という言葉の方が、ノイマン自身に近いのではないか、という気がする。それも桁外れに高速な、

自働思考マシン、

なのではないか。ノイマン型コンピュータ発想のきっかけとなった、ジョン・エッカートとジョン・モークリーが開発していたコンピュータENIACにアドバイスして、計算速度を毎秒5000回まで向上させたとき、

これで、ようやく私の次に計算の早い機械ができた、

と言ったほどなのだから。

最後、ノイマンは、核実験に立ち会った時に浴びた放射線が原因とされる癌を発症し、

全身にガンの転移したノイマンは、ワシントンのウォーター・リード陸軍病院に入院した。彼の病室は、大統領の病室と同じ病棟にある特別室だった。その光景を、ルイス・ストロース原子力委員会委員長は、「もともと移民だったこの五〇代の男の周りを、国防長官、国防副長官、陸・海・空軍長官、参謀長官が取り囲んでいるという、驚くべき構図」だと述べている、

というアメリカという国家の最重要人物として死去した。

参考文献;

高橋昌一郎『フォン・ノイマンの哲学〜人間のフリをした悪魔』(講談社現代新書) |