|

修身斉家治国平天下 |

| 金谷治訳注『大学・中庸』を読む。

『大学・中庸』については、「架空問答(中斎・静区)」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/475470344.html)でも触れたことがあるが、『大学』『中庸』は、『論語』『孟子』と合わせて、「四書」と呼ばれ、儒教の教典として扱われてきた。『大学』は、

孔子の門人曾子、

『中庸』は、

曾子の門人子思、

が著したとされ、孟子は、

子思の門人に学んだ、

とされる。で、孔子から孟子までのつながりの中、

四書を学ぶことによって儒教の正統的な血脈がそのまま体得できる、

とされてきた(「はしがき」)。朱子学以降のことである。しかし朱子の体系化に反して、

『大学』と『中庸』は、もともと『論語』や『孟子』と並ぶ単行本ではなかった。「五経」(『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』)のなかの一つとして伝わってきた『礼記(らいき)』四十九編のなかに編入された二編であって、その作者や時代も明確ではない。朱子が大学篇を曾子に関係づけたのは、なんの根拠もない武断であった。そして、中庸篇の方は、『礼記』のなかでそれにつづく三編とともに『子思子』から採用されたという記録が伝わるが、その内容は孔子の孫の子思の時代のものとはとても思えないものがある。

とされ(仝上)、いわば朱子に権威づけられて「四書」に食い込んだものだが、

儒学の精髄をわかりやすく巧みにまとめて、

儒学を代表する古典になっている、とされる(仝上)。

たしかに、

修身斉家治国平天下、

は代表的なフレーズで、

古えの明徳を天下に明らかにせんと欲する者は先ずその国を治む。その国を治めんと欲する者は先ずその家を斉(ととの)う。その家を斉えんと欲する者はまずその身を脩(おさ)む。その身を脩めんと欲する者はまずその心を正す。その心を正さんと欲する者は先ずその意を誠にす。その意を誠にせんと欲する者は先ずその知を致(きわ)む。知を致むる者は物に格(いた)るに在り。物格りて后(のち)知至(きわ)まる。知至りて后意誠なり。意誠にして后心正し。心正しくして后身脩まる。身脩まりて后家斉う。家斉いて后国治まる。国治まりて后天下平らかなり。

である。これは、『孟子』の、

天下の本は国にあり、国の本は家にあり、家の本は身にある、

を、

修身→誠身→正身→正心→誠意→致知→格物、

と深化させている、ということらしい。しかし、普通に考えると、

個人→家→国家、

は、地続きではなく、吉本隆明ではないが、国家は、

共同幻想、

家は、

対幻想、

というように、本来、次元の異なるもののはずだ。それを、擬制的に、

家と国を地続き、

としているのは、中国という国のありようと関わる。ヘーゲルが、「法哲学」で、それを、

家父長制的原理、

といい、

一人の専制君主が頂点に位し、階統制(ヒエラルヒー)の多くの階序を通じて、組織的構成をもった政府を指導している。そこでは宗教関係や家事に至るまでが国法によって定められている。個人は徳的には無我にひとしい、

と指摘し、

家族関係の上に築かれている国家、訓戒としつけによって全体を秩序づけている国家、

とした(日本政治思想史研究)。丸山眞男は、それを受けて、

家父長の絶対的権威の下に統率された閉鎖的な家族社会があらゆる社会関係の単位となり、国家秩序もまたその地盤の上に階序的に構成され、その頂点に「父としての配慮」をもった専制君主が位する。かうした社会構成はシナ帝国においては非常に鞏固であるため、その内部において主体(個体)が己れの権利に到達せず、対立を自己のうちに孕まない直接的統一にとどまり従ってそれは「持続の帝国」でありうる、

と分析する(仝上)が、それは、漢の武帝の時、官学としての地位を占め確立された儒学の、

子の父に対する服従をあらゆる人倫の基本に置き、君臣・夫婦・長幼(兄弟)といふ様な特殊な人間関係を父子と類比において上下尊卑の間柄において結合せしめている厳重なる「別」を説く、

儒教思想は、

「帝国の父としての配慮と、道徳的な家族圏を脱しえず従つて何らかの独立的・市民的自由を獲得し得ない子供としての臣下の精神と」によって構成された壮麗なる漢の帝国に最もふさわしい思想体系、

であり(仝上)、それ以降の、清に到るまでの全中国王朝の国家的権威を保証するものであった(仝上)、と。

その意味で、一見個人の心掛けに見えるものは、君主としての、あるいは臣としてのそれでしかない。たとえば、

心焉(ここ)に在らざれば、視れども見えず、聴けども聞こえず、食らえどもその味を知らず。此れを、身を脩むるはその心を正すに在り、と謂う、

もそうである。しかし、「修身世家治国平天下」は、国を治めるための思想である。それだけに、

小人をして国家を為(おさ)めしむれば、葘害(さいがい)並び至る。善き者(ひと)ありと雖も、亦たこれを如何ともするなきなり、

は痛烈である。わが国は、小人をして治めしめ、既に八年になんなんとする、もはや手遅れかもしれない。

なお、呂新吾『呻吟語』については、[新吾](http://ppnetwork.seesaa.net/article/443822421.html)で、また『論語』については、「注釈」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479597595.html)で、『孟子』については「倫理」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479613968.html)で、それぞれ触れた。

参考文献;

金谷治訳注『大学・中庸』(岩波文庫)

丸山眞男『日本政治思想史研究』(東京大學出版会) |

|

事上磨錬 |

| 王陽明(溝口雄三訳)『伝習録』を読む。

陽明自身には、自ら著した書物がほとんどなく、本書は、弟子たちが王陽明の手紙や言行などをまとめた三巻で構成されるが、各巻それぞれ成立の時期と事情を異にするという。

本書の「伝習」とは、『論語』学而篇の、

曾子曰、吾日三省吾身、為人謀而不忠乎、与朋友交言而不信乎、伝不習乎、

の、

曾子曰く、吾、日に三たび吾が身を省みる。人の為に謀(はか)りて忠ならざるか、朋友と交わりて信ならざるか、習わざるを伝えしか、

伝不習乎、

から採った、とされる。場違いだが、かつての海軍兵学校の、

五省、

一、至誠に悖る勿かりしか

一、言行に恥づる勿かりしか

一、氣力に缺くる勿かりしか

一、努力に憾み勿かりしか

一、不精に亘る勿かりしか

を思い出した。これは、

学は須らく己に反るべし、(中略)若し能く己に反りみて、方(まさ)に自己の許多(きょた)の未だ尽くさざる処有るを見れば、奚(なん)ぞ人を責むるに暇あらんや、

に通じる(下巻)のだろう。「切問而近思」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480566811.html?1616095990)でも触れたが、『論語』為政篇にある、

学びて思わざれば則ち罔(くら)く、思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し、

について、陽明は、

此れ亦為にすること有りて言えり。其の実は思うが即ち学ぶなり、学びて疑う所有れば、便(すなわ)ち須らくこれを思うべし。思いて学ばざる者とは、蓋し此れ等の人有れば、只だ懸空(けんくう)に去(ゆ)きて思いて、一箇の道理を想出せんと要し、却って身心の上に在りて実に其の力を用いて、以て此の天理を存せんことを学ばず。思うと学ぶとを両事と作(な)して做す、故に罔(な)しと殆(あやう)しの病(へい)有り。其の実は、思うとは、只だ其の学ぶ所を思うのみにして、原(も)ともと両事に非(あら)ざるなり、

という(下巻)。これを、

実際は考えることはとりもなおさず学ぶことである。学んでいて疑問にぶつかれば、かならず考える。考えるだけで学ばないというのは、宙空にいたずら思惟をめぐらせ、そこに何か道理を懸想しようとする人々のためにいわれたことだ、

と訳す(溝口雄三)。確かに、これは、

事上磨錬(じじょうまれん)、

と言っていることと一致する。つまり、

何ぞ更に念頭を起こすを須(もち)いんや、人は事上に在りて磨錬し功夫(こうふ=工夫)を做すを須(ま)ちて、乃ち益在り(下巻)、

実戦の中で研鑽すべき、ということに通じていく。これが、いわば、

知即行(ちそくこう)、

または、

真知即行(しんちそっこう)、

といわれる、

知行合一(ちこうごういつ)、

に通じるのだが、この、

学びて思わざれば則ち罔(くら)く、思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し、

に関してだけは、僭越ながら、ちょっと承服しかねる。

考えることはとりもなおさず学ぶこと、

では、

学ぶ、

と、

思う、

というのダイナミズムが消えてしまう。確かに、『論語』衛霊公篇に、

子曰く、吾嘗て終日食らわず、終夜寐(い)ねず、以て思う。益なし、学ぶに如かざるなり、

とあるし、『荀子』勧学篇には、

吾嘗て終日にして思う。須臾の学ぶ所に如かざるなり、

とあるように、いたずらな思索は意味がないが、

確かめつつ、考え、考えつつ、疑い、学んで、また、考える、

は、一つにはならないのではないか。そこで思うのは、

知は行の主意(きほん)、行は知の功夫(じっせん)、また知は行の始(もと)、行は知の成(じつげん)、

にある、

知行合一(ちこうごういつ)、

は、

真知は即ち行たる所以なり、行なわざればこれを知というに足りず(中巻)、

とか、

未だ知りて行わざる者あらず、知りて行わざるはただ是れ未だ知らざるなり(上巻)、

とあるのは、貝原益軒の言う、

知って行わざれば知らざるに同じ、

というのが、「知」への戒めなのであるとするなら、

知即行、

は、その意味でなければ、いわゆる、

PDCA(Plan→Do→Check→Action)、

は、そもそも成り立たない。

考えて、実践し、そしてまた考える、

別に実践している最中に何も考えないのではない。その意味では、

事上磨錬、

である。それは、

知と行の一体化、

ではなく、

知と行のダイナミックな「正反合」(止揚)、

に見える。

王陽明が、朱子の、知と行を先後軽重と分割する、

先知後行説、

への反措定であること(吉田公平)や、治世の学としての朱子学に対する、

儒教の民衆化、

という役割(溝口雄三)といった、位置づけはともかくとして、いま、その言葉を受け止めるとするなら、こんな感想なのである。

なお、呂新吾『呻吟語』については、[新吾](http://ppnetwork.seesaa.net/article/443822421.html)で、また「論語」については、「注釈」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479597595.html)で、孟子については「倫理」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479613968.html)で、「大学」については「修身斉家治国平天下」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480516518.html?1615836541)で、「近思録」については、「切問而近思」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480566811.html?1616095990)で、それぞれ触れた。

参考文献;

王陽明(溝口雄三訳)『伝習録』(中公クラシックス)

吉田公平編訳『伝習録』(タチバナ教養文庫)

貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫) |

|

切問而近思 |

|

朱熹・呂祖謙編(湯浅幸孫訳注)『近思録』を読む。

本書は、朱熹と呂祖謙が、周濂渓、張横渠、程明道、程伊川の著作から編纂し、

その大体に関し、日用に切なるもの、

を採り、四子の入門書としたものであり、朱子学の入門書でもある。

卑近な日常の実践道徳から、高遠な自然存在学に到るまで、四子の梗概はほぼこの書に尽くされている、

といい(編者「まえがき」)、日本では江戸時代後期に各地の儒学塾で講義された。豊後日田の広瀬淡窓の咸宜園では、(王陽明の)『伝習録』とともに学業の最後の段階に位置づけられていた(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E6%80%9D%E9%8C%B2)、とある。

『近思録』の「近思」は、『論語』子張篇にある、

子夏曰く、博く学びて篤く志(し)り、切に問いて近く思う、仁はその中に在り、

博学而篤志、切問而近思、

の、「切問而近思」からきている。「切」とは、学而篇の、

子貢曰く、貧しくして諂(へつら)うことなく、富みて驕ることなきは如何。子曰く、可なり。未だ貧しくて道を楽しみ、富みて礼を好むものには如かざるなり。子貢曰く、詩に、切するが如く、嗟するが如く、琢するが如く、磨するが如し、と云へるは、それ斯(こ)の謂(いい)か。子曰く、賜(し)や始めて与(とも)に詩を言うべきなり。諸(これ)に往(おう)をつげて來を知るものなり、

とある「切するが如く、嗟するが如く」の「切」で、

珠を磨くように鋭く問いかける、

意とある(貝塚茂樹)。しかし、僕は、衛霊公篇の、

如之何(いかん)、如之何と曰わざる者は、吾如之何ともする末(な)きのみ、

のもつ「問い」の重要性を思い出す。「近く」にとらわれすぎれば、

人にして遠き慮りなければ、必ず近き憂いあり(仝上)、

にもなる。『近思録』では、格物窮理篇で、

問う、如何なるか是れ「近く思う」。曰く、類を盛って推(お)す、

とあり、

類推、

を言っている。類推は、

メタファ、

でもあるが、

分かっていることから、分からないことを類推し、分かるようにする、

という学びの方法論を言っている。道体篇に、

仁至(きわ)めて言い難し、故に止(た)だ曰く、己れ立たんと欲して人を立て、己れ達せんと欲して人を達し、能く近く取りて譬う、

とある。これは、『論語』雍也篇にある、

夫(そ)れ仁者は己れ立たんと欲して人を立たしめ、己れ達せんと欲して人を達せしむ。能く近くを譬える、

を引用したものだが、ここでも、

能近取譬、

と、身近な例を譬えとして挙げている。「近く」の同じ使い方である。教学之道篇にある、

才の高きものをして、亦た敢て近きを易(あなど)らざらしむ、

は、逆に卑近なことを蔑ろにしないようにする意図である。

格物窮理篇には、

学は思に原(もとづ)く、

とある。程伊川の言とされる。

思はその聡明を起発する所以なり、

とある(朱子語録)。『論語』為政篇には、

学びて思わざれば則ち罔(くら)く、思いて学ばざれば則ち殆(うたが)う、

とある。「殆(うたが)う」は、貝塚注によるが、

朱子の新注では、あやうし、不安、ととるが、古注では怠、つまり「つかれる」と読んでいる。王引之にしたがって「疑う」と読んだ、

とある(貝塚茂樹)。しかし、「あやうし」の方が、語感としては合う気がする。『論語』衛霊公篇に、

子曰く、吾嘗て終日食らわず、終夜寐(い)ねず、以て思う。益なし、学ぶに如かざるなり、

とある。『荀子』勧学篇には、

吾嘗て終日にして思う。須臾の学ぶ所に如かざるなり、

とある。ただ、この時代は、

学ぶとは、つまり先王や書物について先王の道を習うことである。先王の道は、人間一般のすぐれた経験の結晶である。思う、つまり考えることは個人の理性のなかだけにたよった思索である、

とある(貝塚訳注)。全般に、

子思曰く、學は才を益(ま)す所以なり、礪(といし)は刃を致す所以なり。吾嘗て幽処して深く思うも、學の速やかなるに若(し)かず(『説苑』)、

というように、

古代儒学は、独り思索するよりも、古の聖賢の道を学ぶことを奨めた。思索を重んずるのは。宋代儒学の新傾向である、

という(湯浅訳注)。特に、程伊川は、

「学」とはただ客観的事物を研究することだけではなく、自己の内省によって獲得される、

と考え、

内省の努力を重んじ、「自得」「自ら内感する」「悟」を重視した(仝上)。いわば、

腑に落ちる、

感じを重視したのだと思われる。

凡そ思いを致して説き得ざる処に到りて、始めて復た審思明弁するは、乃ち善く学ぶと為す、

である。より現代感覚に近づいている風であるが、しかし、それは、孔子の、

学びて思わざれば則ち罔(くら)く、思いて学ばざれば則ち殆(うたが)う、

にも十分うかがえる気がする。

治世の処方箋でもあるので、今日、たとえば、

天下の事は、一家の私議に非ず。願わくは公気を平かにして以て聴け(君子処事之方篇)、

官と做(な)れば人の志を奪う(改過及び人心疵病篇)、

天下の事を公にすと雖も、もし私意を用いて之を為さば、便(すなわ)ち是れ私なり(仝上)、

は、痛烈に響く。「做」は「作」の俗字、

作官、

という言葉があり、

官吏となる、

意の俗語である(字源)が、これは、

官吏となること自体を非難したのではなく、出世欲、権力欲のために、道を曲げ、節操を失い、或いは、廉恥や身分的品位を失うような行為をすることを戒めたもの、

とある(湯浅訳注)。まさに今日我が国の官吏に見ている光景である。

これと真反対なのが、「新吾」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/443822421.html)で触れた、

呂新吾、

である。

「吏治、良なきは、いまだ大吏より治まらざるものにあらず」

と、上に立つものの姿勢にあるとして、

「およそ事、皆自ら責め自ら任じ、饋遺贖羨、尽くこれを途絶す」

というほど、おのれの身を律した。

呂新吾『呻吟語』については、[新吾](http://ppnetwork.seesaa.net/article/443822421.html)で触れたが、「論語」については、「注釈」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479597595.html)で、孟子については「倫理」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479613968.html)で、「大学・中庸」については、「修身斉家治国平天下」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480516518.html?1615836541)で、それぞれ触れた。

参考文献;

朱熹・呂祖謙編(湯浅幸孫訳注)『近思録』(タチバナ教養文庫)

貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫) |

|

サグラダ・ファミリア |

| カール・マルクス(岡崎次郎訳)『資本論』を読む。

若いころ、マルクス=エンゲルス全集版の23巻aと23巻b(文庫版で第一巻〜三巻)で頓挫していたものを、同じ版の文庫版を継続して読み通してみた。しかし、完成度は、第一巻(文庫版での第一巻〜三巻)、第二巻(文庫版での第四巻〜六巻)、第三巻(文庫版での第六巻〜八巻)、だんだん完成度が薄くなり、草稿の寄せ集め感はぬぐえなくなる。しかし、未完のままのサグラダ・ファミリアである(ただ、本家の方は、2026年には完成予定らしいが)。

いまさら、素人の僕がこの本の是非を論評してもあまり意味がないだろうから、あくまで個人的な感想をいくつか述べてみたい。

ひとつは、その方法である。『経済学批判』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479551754.html)で触れたことと重なるが、マルクスは、『「経済学批判」序説』で、「経済学の方法」について、こう書いている。

われわれがある一国を経済学的に考察するとすれば、その人口、人口の各階級や都市や農村や海辺への分布、各種の生産部門、輸出入、毎年の生産と消費、商品価格等々からはじめる。

現実的で具体的なもの、すなわち、現実的な前提からはじめること、したがって例えば経済学においては、全社会の生産行為の基礎であって主体である人口からはじめることが、正しいことのように見える。だが、少し詳しく考察すると、これは誤りであることが分る。人口は、もし私が、例えば人口をつくり上げている諸階級を除いてしまったら、抽象である。これらの階級はまた、もし私がこれらの階級の土台をなしている成素、例えば賃金労働、資本等々を識らないとすれば、空虚な言葉である。これらの成素は、交換、分業、価値等々を予定する。例えば、資本は賃労働なくしては無である。価値、貨幣、価格等々なくしては無である。したがって私が人口からはじめるとすれば、このことは、全体の混沌たる観念となるだろう。そしてより詳細に規定して行くことによって、私は分析的に次第により単純な概念に達するだろう。観念としてもっている具体的なものから、次第に希薄な抽象的なものに向かって進み、最後に私は最も単純な諸規定に達するだろう。さてここから、旅はふたたび逆につづけられて、ついに私はまた人口に達するであろう。しかし、こんどは全体の混沌たる観念におけるものとしてではなく、多くの規定と関係の豊かな全体性としての人口に達するのである。

そして、後者の方法こそが「科学的に正しい方法」であるとして、

具体的なものが具体的なのは、それが多くの規定の綜合、したがって多様なるものの統一であるからである。したがって、思惟においては、具体的なものは、綜合の過程として、結果として現れるものであって、出発点としてではない。言うまでもなく、具体的なものは、現実の出発点であり、したがってまた考察と観念の出発点であるのだが、

と付け加える(「経済学批判」序説)。ある意味で、概念の、

チャンクダウン、

チャンクアップ、

を言っているのだが、ふと、ウィトゲンシュタインの、

人は持っている言葉によって見える世界が違う、

という言葉を思い出す。たとえば、「人口」という概念で見える世界と、各「階級」という概念で見える世界とは異なる。例えば、統計数値を使うとする。しかし、コンマいくつで丸められたのか、そして、そう丸められたのは、どういう前提に基づいているのか、と分析していくと、その統計数値を生み出すための、調査なら質問の、また数値結果としての各数値間の関係が見えてくるはずである。何かありふれた概念を、安易に前提にすれば、それだけのものしか見えてこないということである。だから、

抽象的な諸規定が、思惟の手段で具体的なるものを再生産することになる、

と(仝上)言い切れるのである。それは、

具体的なものを自分のものにし、これを精神的に具体的なものとして再生産する思惟の仕方にすぎない、

のであり(仝上)、

理解された世界それ自体がはじめて現実的なもの、

なのだから(仝上)、

範疇の運動は現実の生産行為……として現われ、この行為の結果が世界、

である(仝上)、と。しかし、である。それは、ヘーゲルの陥った、

実在的なものを、それ自身のうちに綜合し、それ自身のうちに深化され、それ自身のうちから運動してくる思惟の結果として理解する幻想、

とは、どこか紙一重に思えてならない。ある意味「仮説」というもののもつ宿命ではあるにしても、である。

さて、「概念」によって見える世界が異なる典型は、たとえば、

使用価値、

交換価値、

貨幣資本、

生産資本、

商品資本、

絶対的剰余価値、

総体的剰余価値、

支払労働、

不払労働、

必要労働、

剰余労働、

追加資本、

可能的追加資本、

可能的追加貨幣資本、

可能的追加生産資本、

利潤率、

剰余価値率、

利子生み資本、

機能資本、

貨幣資本、

現実資本、

等々、それぞれの概念を通して、確かに、そこで描かれる世界像が変わるのだが、ここでは、

不変資本、

可変資本、

固定資本、

流動資本、

を対比してみる。

不変資本、

可変資本、

については、生産過程における、生産手段と労働力を、こう説明する。

生産手段すなわち原料や補助材料や労働手段に転換される資本部分は、生産過程でその価値を変えないのである。それゆえ、私はこれを不変資本部分、またはもっと簡単には、不変資本と呼ぶことにする。

これに反して、労働力に転換された資本部分は、生産過程でその価値を変える。それはそれ自身の等価と、これを超えるすなわち剰余価値とを再生産し、この剰余価値はまたそれ自身変動しうるものであって、より大きいこともより小さいこともありうる。資本のこの部分は、一つの不変量から絶えず一つの可変量に転化していく。それゆえ、私はこれを可変資本部分、またはもっと簡単には、可変資本と呼ぶことにする。労働過程の立場からは客体的な要因と主体的な要因として、生産手段と労働力として、区別されるその同じ資本部分が、価値増殖過程の立場からは不変資本と可変資本として区別される(第一巻224頁)。

この不変資本部分には、

労働手段、

といわれる、

作業用の建物や機械など、(中略)一度生産面にはいってしまえば、けっしてそこを去らない。……同種の新品と取り替えられる必要がないあいだは、…不変資本価値が固定されている(仝上)、

固定資本、

があり、生産過程でのすべての素材的成分は、

流動資本、

を形成する。

固定資本と流動資本という範疇と不変資本と可変資本という範疇との混同という、「従来の概念規定の混乱」を、マルクスは、こう正している。

人々は、労働手段が素材としてもっている特定の諸特性、たとえば家屋などの物理的な不動性のようなものを、固定資本の直接的属性だとする。このような場合にいつでもたやすく指摘できるのは、労働手段としてやはり固定資本である他の労働手段が反対の属性をもっているということであり、たとえば船などの物理的な可動性である。

あるいはまた、価値の流通から生ずる経済上の形態規定を物的な属性と混同する。あたかも、それ自身では決して資本ではなくてただ特定の社会的諸関係のもとでのみ資本になる物が、それ自身としてすでに生まれながらに固定資本とか流動資本とかいう一定の形態の資本でありうるかのように。われわれが第一部第五章でみたように、生産手段は、労働過程がどのような社会的諸条件のもとで行われようと、どの労働過程でも労働手段と労働対象に分けられる。しかし、資本主義的生産様式のなかではじめてこの二つのものが資本になるのであり、しかも……「生産資本」になるのである。それと同時に、労働過程の性質にもとづく労働手段と労働対象との相違が、固定資本と流動資本との相違という新しい形態で反映するのである。これによってはじめて労働手段として機能するものが固定資本になる。もしその物がその素材的諸属性によって労働手段の機能以外の諸機能にも役だつことができれば、それはその機能の相違にしたがって固定資本であることもあればそうでないこともある。家畜は、役畜としては固定資本である。肥育家畜としては、最後には生産物として流通にはいって行く原料であり、したがって固定資本ではなく、流動資本である(第二巻163頁)。

この四者の関係は、「不変資本」と「可変資本」が価値増殖過程の資本役割を、「固定資本」と「流動資本」が生産過程の資本区分を描こうとしていることが分る。

不変資本のうち補助材料や原料からなっている部分の価値は―労働手段からなっている部分の価値とまったく同じに―ただ移転された価値として生産物の価値に再現するが、労働力は労働過程によって自分の価値の等価を生産物につけ加える(第二巻164頁)。

したがって、

価値形成に関しては、労働力と固定資本を形成しない不変資本部分とのあいだにどんな相違があろうとも、労働力の価値のこのような回転の仕方は、固定資本に対立して、労働力と不変資本成分とに共通なものである。生産資本のこれらの成分―生産資本価値のうち労働力に投ぜられた部分と固定資本を形成しない生産手段に投ぜられた部分と―は、このような、それらに共通な回転の性格によって、固定資本に対して流動資本として相対するのである(同166頁)。

二つ目は、付加価値についてである。今日、「付加価値」は、一般に、

生産によって新たに加えられた価値、

を指し、

総生産額から原材料費・燃料費・減価償却費などを差し引いた額、

をいう(粗付加価値。減価償却費を差し引くと純付加価値)。マルクスの、

剰余価値、

は、生産過程での、

労働者の生活に必要とする労働(必要労働)とそれを超える剰余労働(不払労働)、

のうち、後者の、生活に必要な労働を超えた剰余労働(不払労働)を言う。別のところで、マルクスは、

総収益、

純収益、

総収入、

純収入、

について、こう書いている。総収益または総生産物は、

再生産された生産物全体である。固定資本中の充用はされたが消費はされなかった部分を除いて考えれば、総収益または総生産物の価値は、前貸しされて生産に消費された不変資本と可変資本との価値・プラス・利潤と地代とに分解する剰余価値に等しい(第三巻848頁)。

総収入は、

総生産物のうちの、前貸しされて生産で消費された不変資本を補填する総生産物中の価値部分およびそれによって計られる生産物部分を引き去ったあとに残るところの、総生産物中の価値部分およびそれによって計られる生産物部分である。だから、総収入は、労賃(または生産物中の再び労働者の収入になるという使命を持っている部分)・プラス・利潤・プラス・地代に等しい(仝上)。

純収入は、

剰余価値、

になる(仝上)。付加価値と総収入はほぼ重なるが、「付加価値」といういい方と「剰余価値」といういい方では、見える世界が違う。ことの是非を、省略するなら、同じことでも、異なる世界になる。

労働力の対象化によって生み出す価値、

とみるか、

生産手段も含めた生産活動で生み出した価値、

と見るかで、180度とは言わないが、見える世界がかなり変わる。しかし、今も昔も、価値を生み出すのは、生産手段ではなく、人の思考力、発想力、想像力も含めた労働力以外にはない。

だから、「自分の価値」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/skill1.htm#%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BE%A1%E5%80%A4)で触れたことだが、今日でも、(組織で)働く人のコストは、最低限、

自分の年収(×1.7〜2.3)、

とされる。それは、ある意味、その人の労働力が生み出す価値は、

二倍、

だと言っているようなものである。確か、青色LEDの量産化に成功した中村修二氏の訴訟が明らかにしたのは、個人の創造力(労働力と置き換えてもいい)という主張と、それをお膳立てする設備や機器という手段があったからこそできたことではないかという会社側の主張との争いといっていい。変なたとえだが、中村修二氏は、

剰余価値説、

に立ち、日亜化学工業は、

付加価値説、

に立っている、ということになる。生み出した価値が、

生産活動によって価値が生み出された、

のだとして、それを、

人に起因させるか、

不変資本に帰属させるか、

は、まだ結論は出ていないところがある。

三つめは、本書を読みながら、とりわけ、第一巻の、過酷な労働、少年労働、幼児労働の実態に、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』で、イワンが語った、

大審問官、

を思い出した。

「大審問官」とは、

虐げられている子供たちのために何をするか、

という問いかけであり、それは、

神は何かしたか、

という詰問でもある。大審問官は、

お前は人はパンのみにて生きるにあらずと答えたが、よいかな、ほかならぬこの地上のパンの名において、地上の悪魔はお前に反旗を翻し、お前に戦いをいどみ、ついにお前に打ち克つのだ。そしてすべての人間は、《この獣に似たるものこそ、天より火を盗みてわれらに与えたるものなり!》と叫びながら、そのあとに従うことになるのだぞ(小沼文彦訳)、

という。僕は、これは、貧困と、幼児虐待への一つの処方箋として、思考実験として示されたものだと思う。マルクスもまた、その時代の政府報告書を引用しつつ、悲惨な労働実態を描き出している。

「詐欺的な工場主は朝の六時十五分前に、ときにはもっと早く、ときにはもっと遅く、作業を始め、午後の六時十五分過ぎに、ときにはもっと早く、ときにはもっと遅く、作業を終える。彼は名目上朝食のためにとってある半時間の初めと終わりから五分ずつを取り上げ、または昼食のためにとってある一時間の初めと終わりから十分ずつを削り取る」(五日間で三百分になる)

(十歳の少年)「昼食のためにまる一時間もらえるとは限らない。半時間だけのこともよくある。木、金、土曜日はいつでもそうだ。」

(十二歳の少年)「私は型を運び、ろくろを回す。私が来るのは朝の六時で、四時のこともよくある。昨夜はけさの八時まで夜通し働いた。私は昨夜から寝ていない。ほかにも八人か九人の子供が昨夜夜通し働いた。一人のほかは、けさもみなきている。」

「各種の裁縫女工や婦人服製造女工や衣服製造女工や普通の裁縫女工は三重の困苦に悩んでいる―過度労働と空気不足と栄養不良または消化不良とである。概してこの種の労働は、どんな事情のもとでも、男よりも女の方が適している。しかし、この営業の害毒は、それが、ことに首都では、26人ほどの資本家に独占されていて、彼らは、資本から生ずる権力手段によって、節約を労働から絞り出す(彼の考えている意味では、労働力の乱費によって出費を節約する)ということであある。かれらの権力は、この部類の女工全体のあいだに感知される。一人の女裁縫師がわずかな顧客でも獲得できたとすれば、競争は彼女に、客を失わないために自宅で死ぬほど労働することを強制し、そして必然的に彼女は自分の女助手たちにも同じ過度労働を押しつけなければならないのである。」

「鍛冶工は毎年1000人につき31人の割合で、またはイギリスの成年男子の平均死亡率よりも11人多い割合で、死んでいる。その仕事は、……ただ労働の過重だけによって、この男を破壊するものになるのである。」

「陶工は、男も女も……肉体的にも精神的にも退化した住民を代表している。彼らは一般に発育不全で体格が悪く、また胸が奇形になっていることも多い。彼らは早くふけて短命である。遅鈍で活気がなく、彼らの体質の虚弱なことは、胃病や肝臓病やリューマチスのような痼疾にかかることでもわかる。しかし、彼らがかかりやすいのは胸の病気で、肺炎や肺結核や気管支炎や喘息である。ある型の喘息は彼らに特有なもので、陶工喘息とか陶工肺病という名で知られている。腺や骨やその他の身体部分を冒す瘰癧(るいれき)は、陶工の三分の二以上の病気である。この地方の住民の退化がもっとずっとひどくならないのは、ただ、周囲の農村地方からの補充のおかげ」

等々。

どうしてそういうことが起きるのか、

それは何によるのか、

それを解決するにはどうすればいいのか、

そのために何をすればいいのか、

マルクスがここで示した問題の構図は、「大審問官」によって、一つの解決策を示されている。それはマルクスが示した処方箋とは異なるが、大審問官が、

スターリン(埴谷雄高)、

レーニン(D・H・ローレンス)、

に準えたりするように、一つの解決策を、寓意によって示したとみていいのである。それは、

一つの思想体系、

をなす、といってもいい。ある意味、マルクスと拮抗している。

四つ目は、「思想」ということを考えたとき、変なたとえを出すようだが、僕は、道元は宗教家ではあるが、思想家ではないと思う。しかし、親鸞は、宗教家である以上に、思想家である、と思う。思想とは、

現実の問題に立ち向かい、それと相渉り、なぜこうなるのか、どうすればいいのかを考え詰めていく、

そして、処方箋を出す。

親鸞のなしたことは、宗教を突き破り、

南無阿弥陀仏、

を唱え、

本願他力に委ねる、

という処方箋を出した。「はからう」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/444177777.html)で触れたように、

善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや、

という親鸞の言い回しで、

これだけ信心のためにしたのだから、

これだけ修行したのだから、

往生とげるだろうと思うのを、

計らい、

として一蹴したことを思い出す。計らいには、その行為の相手を意識する言葉である。その意味では、それは宗教の破壊でもある。

マルクスもまた、一つの処方箋を出した。多く、仮説は、思考実験を出ないところもある。しかし、一つのパラダイムシフトをもたらしたことは事実である。そして、まだそのシフトをシフトさせる思想は出ていない、と思う。相変わらず貧困は続き、貧富の格差はなお拡大している。しかしこのシフトを微調整したり、弁明したりする思想らしきものはあったにしても、この現実に立ち向かい、その構造を分析し、その処方箋を示そうとする思想は、以降出ていないと思う。

参考文献;

カール・マルクス(岡崎次郎訳)『資本論(1〜8)』(国民文庫)

ドストエフスキー(小沼文彦訳)『カラマーゾフの兄弟Ⅰ』(筑摩書房) |

|

超人 |

| ニーチェ(手塚富雄訳)『ツァラトゥストラ』を読む。

神は死んだ、

というフレーズ(「ツァラトゥストラの序説」)が劈頭に出てくる。この言葉から、変な連想だが、ジョン・レノンの「イマジン」を思い出した。

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today・・・(「Imagine」)

今日、もはやこの言葉にはインパクトは薄い。そういう時代だということを考えると、『ツァラトゥストラ』のもつ衝撃はもはや分からないのかもしれない。まして、たとえば、

こういうふうに比喩でしか語れない(「新旧の表」)、

と比喩や寓話だけで語られる意味の背景を掴めるほど教養がないのだから、全部が理解できたとは思わない。しかし、改めて、感じたことがいくつかある。

ひとつは、

山上の垂訓、

に準えたのか、

隠者、

に喩えたのか、四部構成のその都度、何かというと、

山に籠る、

という行動パターンは、東洋的に言えば、悟りを開く典型的パターンで、僭越ながら、僕には古臭く感じられてならなかった。

いまひとつは、「神が死んだ」世界での生き方を提示するという意図はわかるが、たとえば、

人間として生存することは無意味であり、しょせんそれは意味を持たない。(中略)わたしは人間たちにかれらの存在の意味を教えよう。意味とは超人である。人間という暗黒の雲を破ってひらめく雷光である(「ツァラトゥストラの序説」)、

一つの目標が欠けている、人類はまだ目標をもっていない(「千の目標と一つの目標」)、

「何からの自由?」そんなことには、ツァラトゥストラは何の関心もない。君の目がわたしに明らかに告げねばならぬことは、「何を目ざしての自由か」ということだ(「創造者の道」)、

まことに、ツァラトゥストラは一つの目標をもっていた。かれはかれのまりを投げた。さあ、君たち友人よ、わたしの目的の相続者となれ(「自由な死」)、

すべての神々は死んだ。いまやわれわれ超人が栄んことを欲する(「贈り与える徳」)、

君たちの最愛の「本来のおのれ」、これが君たちの徳の目標である(「有徳者たち」)

等々というのは、「超人」を目指すべきものとして提示していることだ。それでは、救済史に変わって、別の歴史主義を押し付けているだけなのではないかという危惧を感じた。ブルトマン『歴史と終末論』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/478082202.html)で触れたように、

救済史→地上化→個人化、

の流れの中に入ってしまうのではないか。

レーヴィット『世界と世界史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/478347758.html)は、地上化した救済史を、

ヘーゲルの世界精神、

史的唯物論、

とたどり、ハイデガーにすら、人間は、

終わりに向かう存在、

という個人史の中に歴史主義が生きている。そのハイデガーの「存在の定め」は、あるいは、このニーチェの個人化した歴史主義の後裔なのかもしれない。そういえば、ハイデガーが、

人は死ぬまで可能性の中に在る、

と言っていたのを思い出す。

しかし、人間を、

過渡、

とみなし、

人間から超人へ、

というのなら、たとえば、

人間は、動物と超人との間に張り渡された一本の綱である――深淵の上にかかる綱である。渡って彼方に進むのも危うく、途上にあるのも危く、うしろをふり返るのも危く、おののいて立ちすくむのも危うい(「ツァラトゥストラの序説」)。

「わたしはあなたがたに超人を教える。人間とは乗り超えられるべきあるものである。あなたがたは、人間を乗り超えるために、何をしたか。

およそ生あるものはこれまで、おのれを乗り超えて、より高い何ものかを創ってきた。ところがあなた方は、……むしろ獣類になろうとするのか。

人間にとって猿とは何か。哄笑の種、または苦痛にみちた恥辱である。超人にとって、人間とはまさにこういうものであらねばならぬ(「ツァラトゥストラの序説」)。

生は語った。「わたしはつねに自分自身を超克し、乗り越えざるをえないものなのだ」(「自己超克」)

生あるところにだけ、意志もある。しかし、それは生への意志ではなくて――力への意志である(「自己超克」)

等々というのは、

自己超克、

としての意味はある。けれども、

あなたがたは橋にすぎない。により高い者たちが、あなたがたを渡ってかなたへ進んで行かんことを! あなたがたのもつ意味は階段だ。だからあなたがたは、あなたがたを踏み越えておのれの高みへ登って行く者に怒りの思いをもってはいけない(「挨拶」)

とあるので、すべての人が、

過渡、

とはみなされていない。ここを悪意に取れば、

選別主義、

へと堕す。たとえば、

自分自身を、そして自分の星々を見おろすこと、それこそが自分の頂上の名にあたいするのだ。それが自分の最後の頂上として残されていたのだ(「さすらいびと」)

「人間は平等ではない」と。また、人間は平等になるべきでもない(「毒ぐも」)

等々は、その意味で取れば、上から目線、エリート主義になる。

さらに、ニーチェと言えば、たとえば、

一切は行き、一切は帰る。存在の車輪は永遠にまわっている。一切は死んでゆく。一切はふたたび花咲く。存在の年は永遠にめぐっている(「快癒しつつある者」)

わたしはふたたび来る、この太陽、この大地、この鷲、この蛇とともに。――新しい生、よりよい生、もしくは類似した生へ返って来るのではない。

――わたしは、永遠にくりかえして、同一のこの生に帰ってくるのだ。それは最大のことにおいても最小のことにおいても同一である。だからわたしはふたたびいっさいの事物の永劫の回帰を教えるのだ(「快癒しつつある者」)

「今日」を、「未来のいつか」と「過去のかつて」と言うのと同じように言うこと(「大いなる憧れ」)

「これが――生だったのか」わたしは死に向かって言おう。「よし! それならもう一度」と(「醉歌」)

等々と、

永劫回帰、

を主張した。しかし、個人化した「歴史主義」の「超人」とは背反する。なぜなら、

救済史、

の時間軸は戻らない。だからこそ、

この一瞬、

は、かけがえのないものなのではないか。

僕には、『ツァラトゥストラ』は、

強気と弱気、

が交錯する、ニーチェの迷いを反映している気がしてならない。まだ、

決意表明、

に過ぎないのかもしれない。むしろ、ツァラトゥストラが感じた悲哀、

なぜ? 何のために? ?何によって? どこへ? どこで? どうして? なおも生きてゆくのは、愚かなことではないか。……わたしの内部からこのように問いかけてくるのは、たそがれなのだ。わたしの悲哀を許せ(「舞踏の歌」)、

「ここはどこ?」と「自分はどこから?」と「自分はどこへ?」と問いながら(「蜜の供え物」)

というのが、本来の人のありようなのではないのか。そうであればこそ、

「さてこれが――わたしの道だ――きみらの道はどこにある?」「道はどこだ」とわたしに尋ねた者たちにわたしはそう答えた。つまり万人の道というものは――存在しないのだ(「重さの靈」)、

人間における過ぎ去ったことを救済し、いっさいの「かつてそうであった」を創り変えて、ついに意志をして「しかし、かつてそうであったのは、わたしがそれを欲したのだ。またこれからもそうであることを、わたしは欲するだろう――」と言うに至らしめることを教えたのだ(「新旧の表」)

等々の言葉は生きる。とりわけ、

「生がわれわれに約束するところのもの――それをわれわれの生に対して果たそう」(「新旧の表」)

ということばは、

そもそも我々が人生の意味を問うてはいけません。我々は人生に問われている立場であり、我々が人生の答えを出さなければならないのです、

というフランクルの言葉と重なるのであり、まさに、これこそが、

実存

なのではないか。そこには、

一回性、

しかないのである。

参考文献;

ニーチェ(手塚富雄訳)『ツァラトゥストラ』(『ニーチェ(世界の名著46)』)(中央公論社) |

|

挙藩流罪 |

| 星亮一『敗者の維新史―会津藩士荒川勝茂』を読む。

本書は、会津藩士荒川勝茂の日記をベースに。彼の一生を追う。「勝茂」は、明治四年以降であり、それまでは、俗名、

類右衛門、

で、

荒川類右衛門勝茂、石高百三十石。

ただ、身分は特殊で、藩候保科正之以来の重臣、北原家に仕えた。

北原家に仕える二十人余中の家臣の筆頭で、会津家臣団の格を示す羽織の紐は、七階級中の第五位、茶紐をつけていた。文久二年(1862)当時数え三十一歳。

彼の日記は、

折々に書き溜めておいたものを、明治三十年代にまとめたもので、元、亨(コウ)、貞(テイ)、利(リ)の四巻に分かれ、藩政の仕組み、戊辰戦争の顛末、身の回りの出来事を克明に記述している。

各巻とも自筆、半紙判、墨書。和紙に楷書風の書体できちんと書かれており、それぞれ百二十五枚(二百五十頁)前後の厚さである、

とある。このうち、

貞と利は、会津藩の職制や幕末の政治情勢、戊辰戦争前後の会津藩の公式文書、嘆願書、斗南藩関係資料をまとめたもので、なかでも斗南藩関係資料は貴重である。

元と亨は、戊辰戦争前後の勝茂の行動と、家族の模様を日記体に記している。特に元は、容保が京都守護職として上洛したところから書き起こし、会津城下の戦闘を、体験にもとづいて生々しく記述している。

会津戦争では、勝茂は、佐川官兵衛麾下のゲリラ戦に加わる。

会津藩は籠城戦の戦略が欠如していたため、城内に弾薬・食糧の備蓄がなく、(中略)たちまち食糧が底をついた。弾薬は城内で製造に当たったが、粗悪品が多く、武器も消耗する一方である。

そこで会津藩軍事局は、日光口に長く延びている田島方面の敵兵站戦を襲い、ここから武器・弾薬・食糧を奪って城内に運び入れる作戦、

である。大芦村での戦闘では、

蔵の傍より一人現れいでたり。予を見るやいなや刀を抜き、真甲に振りあげ、進み来たる。これよき相手なりと槍を捻って進み、汝一突に斃しくれんと突きいれたり。彼の者、槍切り払いて進まんとす。二の槍を入れしにまた払いたり。残念、逃さじとまた突く槍を払い、直ちに槍に乗って進み、手元まで来る。予、柄を槍首まで引きしを得たりと切り込みたり。予、手早く太刀下を潜って跪ずき、槍首とって岩をも通さんと、臍下に突き当てたり。蹣跚(まんさん)逡巡するをすかさず胸板突きて斃したり、

といった戦いを経て、大戦果を上げたが、数日後、容保より会津藩降伏の知らせを受ける。越後高田での一年三ヶ月に及ぶ謹慎後、再興された斗南藩へ向かう。これが地獄である。米の取れない不毛の地で、

挙藩流罪、

でしかなかった。斗南藩領は、

二つの領知に分断されていた。下北半島と三戸、五戸を中心とした岩手県に隣接した部分である。平地のある三沢周辺は斗南藩領ではなく、七戸藩領である。同じように、港のある八戸周辺は八戸藩領で、肥沃な土地は斗南藩から外されていたことになる。

とある。わざわざ、不毛の地を与え、家名復興をぬか喜びさせる、という手の込んだ悪意といっていい。

明治三年(1870)から明治五年(1872)まで、

栄養失調・病人が続出し、一銭の金もない貧乏暮らし、

と日記に記す惨憺たる悪戦苦闘の結果、廃藩置県を機に、

斗南藩の開拓、

は無残な失敗であると認め、藩庁は、

開拓中止、

を決断、

職業の自由、移住の自由、

を認めた。会津藩士の進退は、ほぼ四つに分けられる、と著者はまとめる。

第一は、斗南藩大参事の山川浩に代表される、明治新政府に仕官する道である。

第二は、斗南藩少参事の広沢安任に代表される、陸奥の地に残った人々である。

第三は、斗南藩少参事の永岡久茂に代表される、新政府への反乱である。

第四は、故郷会津へ戻った人々である。

勝茂は、母と三男を斗南の地で失い、会津へ戻った直後、妻と長男と長女をなくした。官公庁は薩長土肥の出身者で占められ、教員以外働く場はなかった。幸い、勝茂は、小学校教員の職を得る。

勝茂は越後の高田に謹慎中も、南摩綱紀に師事して漢学を学び、また多くの門弟を抱え、斗南の地でも周囲の子供たちに漢学を教えた。この経歴を評価、

された。しかし、

大半の藩士たちは、苦難の生活を強いられ、薄幸の生涯をおえた、

と、著者は締めくくる。そして、著者の日記について、

全編を通じていえることは、数ある会津藩の資料の中でも、第一級の内容を持っていることで、記述の正確さ、適格なものの見方には驚かされる。また人間としての嘆き悲しみ、怒りも随所に見られ、読む人に感動を与える、

と評する。しかし、遺族は、

これは荒川家だけの小さな歴史、祖父は他見を禁ず、と書いていた。わたしはそれを守るだけ、

と公刊には否定的とか。

象徴的なのは、勝茂が、明治二十七年(1894)に拝受した、

正三位松平容保御写真、

を、日記の第一頁に貼り、さらに、

二枚も、三枚も手に入れ各冊にはった、

とある。著者は記す。

亡くなる直前の老いた主君の写真である。(中略)主君の写真のなかから過ぎ去った人生が走馬灯のように浮かぶのであろう、

と。勝茂の没年は、

明治四一年(1908)、享年七十七歳。

参考文献;

星亮一『敗者の維新史―会津藩士荒川勝茂の日記』(中公新書) |

|

イノベーション |

| J・A・シュムペーター(塩野谷祐一他訳)『経済発展の理論―企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究』を読む。

シュムペーターは、経済発展の駆動力を、

(生産手段の)新結合(neue Kombination)の遂行、

とみた。今日の言葉でいうと、

イノベーション、

である。生産をするということは、

われわれの利用しうるいろいろな物や力を結合することである。生産物および生産方法の変更とは、これらの物や力の結合を変更することである。旧結合から漸次に小さな歩みを通じて連続的に適応によって新結合に到達することができる限りにおいて、たしかに変化または場合によっては成長が存在するであろう。しかし、(中略)新結合が非連続的にのみ現われることができ、また事実そのように現われる限り、発展に特有な現象が成立するのである。

とし、その「新結合」のパターンを、五つ挙げている。

①新しい財貨、すなわち消費者の間でまだ知られていない財貨、あるいは新しい品質の財貨の生産、

②新しい生産方法、すなわち当該産業部門において実際上未知な生産方法の導入。これはけっして科学的に新しい発見に基づく必要はなく、また商品の商業的取扱いに関する新しい方法をも含んでいる。

③新しい販路の開拓、すなわち当該国の産業部門が従来参加していなかった市場の開拓。ただしこの市場が既存のものであるかどうかは問わない。

④原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得。この場合においても、この供給源が既存のものであるか―単に見逃されていたのか、その獲得が不可能とみなされていたのかを問わず―あるいは始めてつくり出されねばならないかは問わない。

⑤新しい組織の実現、すなわち独占的地位の形成あるいは独占の打破。

そして、この新結合は、

とくにそれを具現する企業や生産工場などは、その観念からいってもまた原則からいっても、単に旧いものにとって代わるのではなく、いちおうこれと並んで現れるのである。

とする。そして、

新結合の遂行およびそれを経営体などに具体化したもの、

を、

企業(Unternehmung)、

と呼び、

新結合の遂行をみずからの機能とし、その遂行に当たって能動的要素となるような経済主体、

を、

企業者(Unternehmer)、

と呼ぶ。企業者は、今日、

Entrepreneur、

と呼ばれるものである。ただ、企業者は起業者ではあるが、今日の起業者は、企業者ではない。企業者の困難を、

成果のすべては「洞察」にかかっている。それは事態がまだ確立されていない瞬間においてすら、その後明らかとなるような仕方で事態を見通す能力であり、人々が行動の基準となる根本原則についてなんの成算ももちえない場合においてすら、またまさにそのような場合においてこそ、本質的なものを確実に把握し、非本質的なものをまったく除外するような仕方で事態を見通す能力である。周到な準備工作や事実知識、知的理解の広さ、論理的分析の才能でさえ、場合によっては失敗の源泉となる、

困難であり、さらに、

固定的な思考習慣の本質や、それが労力を省く事によって生活を促進する作用は、その習慣が潜在意識となっていて、結論を自動的に導き、批判に対しても、個々の事実の矛盾に対しても保障されているという事実に基づいている。(それが)障害物と化すのである。……新しいことをおこなおうとする人の胸中においてすら、慣行軌道の諸要素が浮かび上がり、成立しつつある計画に反対する証拠を並べ立てるのである。(中略)新結合の立案と完成のために可能なものとみなしうるようにするためには、……意志の新しい違った遣い方が必要になってくる、

のであり、さらに、

経済面で新しいことをおこなおうとする人々に対して向けられる社会環境の抵抗である。この抵抗はまず第一に法律的または政治的妨害物の存在として現われる。しかしこの点を別にしても、社会集団の一員が他と異なる態度をとることはすべて批難の的となる。

と。企業者としては、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)の創業者たちやマイクロソフトのビル・ゲイツを思い起こすが、そんな例を出すまでもなく、我国でいえば、当時の運輸省と裁判を通してまで戦った、宅急便の小倉昌男氏の例でも、シュムペーターのいう通りの事態が起きていることがわかる。

シュムペーターは、自らの「発展」の理論の嚆矢を、マルクスに位置づける。

発展問題への唯一の偉大な試みはカール・マルクスのそれである。われわれはここで彼の歴史観を考えているのではない。なぜなら、この見解は彼の精密な理論とは関係がないからである。(中略)これを別にしても、マルクスはなお「発展」に関する誇るべき業績をもっている。彼は経済生活自体の発展を経済理論を手段として取り扱おうと試みた。彼の蓄積の理論、窮乏化の理論、崩壊の理論は実際純粋に経済学的推論から生じている。そして彼の眼は、単に一定時点における経済生活の循環のみならず、経済生活の展開そのものを思考的に考え抜こうという目標に絶えず向けられている。

だから、

発展の息吹を感じさせる、

が、しかし、あくまで古典学派の延長線上に、

静態的、

にとどまり、

動態的、

ではない、とする。しかし、その上で、自らの発展理論を、マルクスの、

内発的な経済発展、

という建造物の、

表面の小さな一部分を覆うにすぎない、

と位置づけている。シュムペーターが、「日本語版への序文」(1937年)で、

「自分の考えや目的がマルクスの経済学を基礎にしてあるものだとは、はじめ気づかなかった」

「マルクスが資本主義発展は資本主義社会の基礎を破壊するということを主張するにとどまるかぎり、なおその結論は真理たるを失わないであろう。私はそう確確信する」

と述べているのは、そうした背景からである。

しかし、マルクスとの接触点を、シュムペーターは、こう整理し、その違いに言及する。

マルクスは周知のように、資本が労働者の「搾取手段」として役立つという点に資本の特質を認め、しかもこの「搾取」は明らかに企業者―もちろんマルクスは古典的見解にしたがってこれを資本家に一括した―が労働者の力に対する支配を獲得するということに基づいている。(中略)したがってマルクスとわれわれとの一致はあまり広汎に及ぶものではない。なぜなら、彼はまさに労働者が物的生産手段から分離されている点に重点をおき、後者を前者の搾取手段としているからである。また「搾取」という表現もわれわれの方向とは異なった方向を意味している。しかし最後に、彼の根本観念は、資本は本質的に生産に対する支配手段であるということであって、この観察はまったくわれわれのものである。さらにその観念は事実観察に基づいている。そしてたとえマルクスがこの観念からわれわれの共鳴しえない結論を引き出したとはいえ、またたとえ彼がその根本観念を不正当に精確化し、ことにその完成に当たってまったく迷路に陥ったとはいえ、ここはわれわれの見解と彼の見解―および彼の見解によって多かれ少なかれ影響されたあらゆる見解―とが接触する一つの点が存在する。

ただ、個人的には、総資本としての資本の自己増殖を論及していたマルクスとは遥かに別の企業者という個々のレベルに発展の起因をもっていったことは、その理論の成否とは別に、理論の矮小化の印象は免れない気がしてならない。シュムペーター自身が、

マルクスの内発的な経済発展という建造物の、表面の小さな一部分を覆うにすぎない、

と言ったのは、必ずしも謙遜ではなかったのかもしれない。

ところで、たしか、ケインズは、経済学理論はアダム・スミスに任せて、日々パンフレット風に政策論をすればいいという趣旨のことを書いていたが、まさに、今日、数学的モデルを構築し、その妥当性を競っている経済学の流れは、いまのありようを構造として把握し、どうすればいいのかを考えようとした、マルクスやシュムペーターの流れの途絶そのもののように見える。

参考文献;

J・A・シュムペーター(塩野谷祐一他訳)『経済発展の理論―企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究』(岩波文庫) |

|

経済運営の理念 |

| ケインズ(間宮陽介訳)『雇用、利子および貨幣の一般理論』を読む。

経済に素人な人間が、いまさらケインズを論評するのは、時代錯誤かもしれない。ただ、マルクス、シュムペーターとの違いから、気づいたことを書いてみたい。

僭越かもしれないが、僕には象徴的に思えるケインズの文章がある。師マーシャルの死後書いた追悼文である。

「経済学の体系書は大きな教育上の価値があるかもしれない。たぶんわれわれは、主要作品として、各世代ごとに一個の体系書を必要とするであろう。けれども経済学的事実の一時的性格や、それだけ切り離された場合の経済学原理の無内容さなどを考えると、経済科学の進歩と日常の有用性とは、先駆者や革新者が体系書をさけてパンフレットやモノグラフのほうを選ぶことを要求するのではないだろうか……。経済学に対するジェボンズの貢献のことごとくが、パンフレットの性質をもつものであった。マルサスは『人口論』を初版のあと体系書に改めたさいに台なしにしてしまった。リカードのもっとも偉大な著作は、その場かぎりのパンフレットとしてものされたのである。ミルはその独特の才能をもって首尾よく体系書を完成させることにより、科学よりもむしろ教授法のために尽くし、終わりは『海と老人』のように、船出しようとする次代のシンドバッドたちの重荷になったのではなかったか。経済学者たちは、四つ折り版の栄誉をひとりアダム・スミスだけに任せなければならず、その日の出来事をつかみとり、パンフレット風にて吹きとばし、つねに時間の相の下にものを書いて、たとえ不朽の名声に達することがあるにしても、それは偶然によるものでなければならない」(『エコノミック・ジャーナル(1924年)』)

確かに、ケインズは、アカデミックな、本書『一般理論』や『貨幣論』はあるが、基本的には、ケインズの経済学は、ケインズ自身が、

「現在の経済体制が全面的に崩壊するのを回避するために」(下巻 190頁)、

というように、

大恐慌が資本主義に与えたショックに対する一つの経済学的処方箋、

であり、同時に、

ロシア革命後の社会主義の台頭に対するアンチテーゼ、

をなすものであり、

世界資本主義の一般的危機の生み出した産物、

であり、その経済的帰結は、

この一般的危機を解決するための処方箋、

としての(宇沢弘文「解題」)、

資本主義経済運営のための処方箋、

であることは確かである。それは、

資本主義経済の運営理念(仝上)、

を示し、戦後60年代までの経済政策の基盤としての役割を果たした。その意味では、ケインズが経済学に期待した役割を自ら遂行した、というべきかもしれない。

しかし、そのままケインズ以後の近代経済学は、計量経済学へと進化していく。それはあくまで、経済運営の最適解を見つけるための経済学、というケインズの路線を引き継いでいる、としか言えない。ケインズ自身も、数式で表現することも少なくないが、「経済分析を記号を用いて組織的に形式化する疑似数学的方法」のもつ欠陥を、

「それらが関連する要因相互の完全な独立性をはっきりと仮定し、この仮定がないとこれらの方法のもつ説得力と権威とがすべて損なわれてしまうところにある。これに対して、機械的操作を行うのではなく、いついかなるときにも自分は何をやっているのか、その言葉は何を意味しているのかを心得ている日常言語においては、留保、修正、調整の余地を、後々その必要が生じたときのために『頭の片隅』に残しておくことができる。しかるに、込み入った偏微分を、その値がすべてゼロとされている代数の幾ページかの『紙背』に残しておくことは不可能である。最近の『数理』経済学の大半は、それらが依拠する、出発点におかれた諸仮定と同様、単なる絵空事にすぎ」ない(下巻 63〜4頁)、

「(貨幣数量説の一般化された形式の)これらの操作にはいかなる変数を独立変数にするかについて日常言語と同じくらい多くの仮定が含まれている(偏微分は終始無視されている)が、それにもかかわらずこのような操作が日常言語以上にわれわれの思考を前進させるものか、疑問である。」(仝上 75頁)

等々と批判している。その是非は判断できないが、数式化は、ある種抽象化であり、それは、現実を丸める操作である。その次元においては妥当でも、丸められた、コンマいくつかのわずかな誤差が、

バタフライ効果、

を生むことはあり得る。エドワード・ローレンツの、

「蝶がはばたく程度の非常に小さな撹乱でも遠くの場所の気象に影響を与えるか?」という問い掛けと、もしそれが正しければ、観測誤差を無くすことができない限り、正確な長期予測は根本的に困難になる、

という数値予報に関わる言葉は、生きている気がする。

ケインズは、本書の、「結語的覚書」で、

「われわれが生活している経済社会の際立った欠陥は、それが完全雇用を与えることができないこと、そして富と所得の分配が恣意的で不公平なことである。」(下巻178頁)

と書き、本書で論じた理論は、

第一のものと関係している、

とし、この理論は、第二のものとも、

「資本の成長は個人の貯蓄動機の強さに依存しており、しかもこの資本成長のかなりの部分については、富者のあり余る所得からの貯蓄に依存しているという信念」(下巻178、9頁)

を修正を迫るものとして、本書の、

利子率理論、

を挙げ、

「われわれの示したところによれば、有効な貯蓄の大きさは必ず投資の規模によって決定され、その投資の規模は、完全雇用点以上に投資を刺激しようとするのでないかぎり、低利子率によって促進される。だとしたら、利子率を、資本の限界効率表の完全雇用点まで引き下げるのがいちばんの利益だということになる。」(下巻182頁)

そして、

「消費性向と投資誘因とを相互調整するという仕事にともなう政府機能の拡大は、19世紀の政治評論家やアメリカの金融家の目には、個人主義への恐るべき侵害だと映るかもしれないが、私はむしろそれを擁護する。現在の経済体制が全面的に崩壊するのを回避するためには実際にとりうる手段はそれしかないからであり、同時にそれは個人の創意工夫がうまく機能するためのじょうけんでもあるからだ。」((下巻190頁))

と、

管理型資本主義(訳者)、

の方向を示した。確かに、「完全雇用」は60年代で実現された。しかし、ここでは留意されただけの課題、

富と所得の分配が恣意的で不公平なこと、

は、以降、近代経済学では、解決されるどころが、今日、

世界の最富裕層1%の保有資産、残る99%の総資産額を上回る、

とか、

世界の「所得格差」、世界の最富裕層2153人は最貧困層46億人よりも多くの富を持つ、

等々という、各国内でも、世界レベルでも格差が拡大し続けている。つまり、それは、マルクスが試みたように、

資本主義経済、

そのものを批判的に分析し、その枠組みそのものを検討対象とせず、

数学的モデルを構築し、その分析に重点を置き、モデルの妥当性の検証、

にウエイトを置いた結果といっていい。対象そのものの上に乗っかかった学問は、対象を超えることはできない。マルクス、シュムペーターで止まった、経済学全体のつけである。

ところで、面白いことに、マルクスが『「経済学批判」序説』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479551754.html)で、「経済学の方法」について、

「われわれがある一国を経済学的に考察するとすれば、その人口、人口の各階級や都市や農村や海辺への分布、各種の生産部門、輸出入、毎年の生産と消費、商品価格等々からはじめる。

現実的で具体的なもの、すなわち、現実的な前提からはじめること、したがって例えば経済学においては、全社会の生産行為の基礎であって主体である人口からはじめることが、正しいことのように見える。だが、少し詳しく考察すると、これは誤りであることが分る。人口は、もし私が、例えば人口をつくり上げている諸階級を除いてしまったら、抽象である。これらの階級はまた、もし私がこれらの階級の土台をなしている成素、例えば賃金労働、資本等々を識らないとすれば、空虚な言葉である。これらの成素は、交換、分業、価値等々を予定する。例えば、資本は賃労働なくしては無である。価値、貨幣、価格等々なくしては無である。したがって私が人口からはじめるとすれば、このことは、全体の混沌たる観念となるだろう。そしてより詳細に規定して行くことによって、私は分析的に次第により単純な概念に達するだろう。観念としてもっている具体的なものから、次第に希薄な抽象的なものに向かって進み、最後に私は最も単純な諸規定に達するだろう。さてここから、旅はふたたび逆につづけられて、ついに私はまた人口に達するであろう。しかし、こんどは全体の混沌たる観念におけるものとしてではなく、多くの規定と関係の豊かな全体性としての人口に達するのである。」

そして、後者の方法こそが「科学的に正しい方法」であるとし、

「具体的なものが具体的なのは、それが多くの規定の綜合、したがって多様なるものの統一であるからである。したがって、思惟においては、具体的なものは、綜合の過程として、結果として現れるものであって、出発点としてではない。言うまでもなく、具体的なものは、現実の出発点であり、したがってまた考察と観念の出発点であるのだが」

と書いていたことと、ケインズが、似たことを書いている。

「われわれの分析の目的は間違いのない答えを出す機械ないし機械的操作方法を提供することではなく、特定の問題を考え抜くための組織的、系統的な方法を獲得することである。そして、複雑化要因を一つ一つ孤立させることによって暫定的な結論に到達したら、こんどはふたたびおのれに返って考えをめぐらし、それら要因間の相互作用をよくよく考えてみなければならない。これが経済学的思考というものである」(下巻 63〜4頁)

その目的は異にするが、経済学的方法は一つ、ということだろうか。

『諸国民の富』(アダム・スミス)については「国民の富」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479434441.html)、『資本論』(カール・マルクス)については、『サグラダファミリア』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480630223.html)、『宇沢弘文の経済学

社会的共通資本の論理』については「社会的共通資本」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/444460857.html)、『経済発展の理論』(シュムペーター)については、「イノベーション」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480856779.html?1617734814)で、それぞれ触れた。

参考文献;

ケインズ(間宮陽介訳)『雇用、利子および貨幣の一般理論』(岩波文庫)

宮崎義一・伊藤光晴編『ケインズ・ハロッド(世界の名著57)』(中央公論社) |

|

構造としての未完 |

| ドストエフスキー(小沼文彦訳)『カラマーゾフの兄弟ⅠⅡ』を読む。

ほぼ60年ぶりに読み直してみて、『大審問官』の動機となる、幼児たちの悲痛な声は覚えていたが、他は、殆ど忘れていることに気づいた。十代に読みこなせるものでもないが、いま読み直してみても、浅才、非才の僕には、読みこなす力はなく、圧倒されるほどの読後感は薄かった、というのが正直な感想だ。むしろ、僕は、この『カラマーゾフの兄弟』という、

作品の構造、

に目が向いた。それは、文学は、

何を書くか、

ではなく、

如何に書くか、

こそが、

テーマ、

であると、最近思うからである。

本書は、

「わが主人公アレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフの一代記に取りかかるに当たり、私は、多少のためらいを感じている。」

で始まる。「私」は、ここでは、著者が設定した語り手、である。この「私」は、

カラマーゾフ一族、

の住んでいた架空の町、

スコトプリゴーニイェスク、

の住民でもある。そして、こう構想を語る。

「第一の小説はすでに十三年も前の出来事であり、小説と呼ぶのもおこがましい代物であって、単にわが主人公の青春時代初期における一瞬間に過ぎない。だが、どうしてもこの第一の小説をオミットするわけにはいかないのだ。第二の小説の中のいろいろなことがわからなくなる恐れがあるからである。」

つまり、『カラマーゾフの兄弟』という本作は、第二の、

十三年後のアリョーシャ、

の物語を語るための、

前段、

つまり、

十三年後のアリョーシャの物語のための物語、

だということを、語り手(「私」)は、明かしているのである。本作、

二十歳になったばかりのアレクセイ(アリョーシャ)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

の逸話は、

十三年後のアレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

を語るために欠かせない話なのだ、という構造になっている、と語り手は言っているのである。

そう見てみると、作品は、第一部は、

「『そして永久に、これから一生手を取り合っていきましょう! 万歳、カラマーゾフの』ともう一度感激したようにコーリャが叫んだ。そしてもう一度すべての少年が彼の叫び声に調子を合わせた。」

というくだりで終わり、一応、

閉じられている、

といえなくもないのだが、語り手の「私」によって語りはじめられた、作品全体は、そのまま、

開かれたまま、

であり、作品全体の構造から見ても、明らかに、

閉じられていない、

のである。つまり、

第二部のために作品空間が開かれている、

状態なのである。

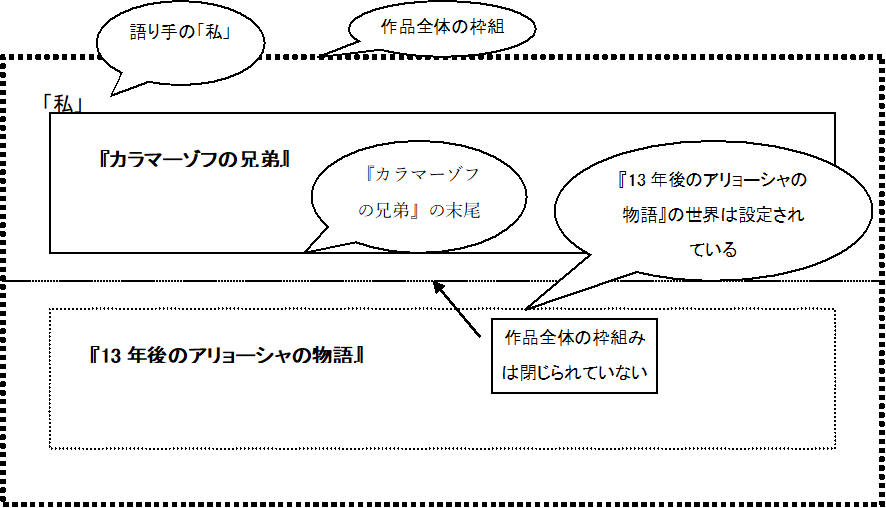

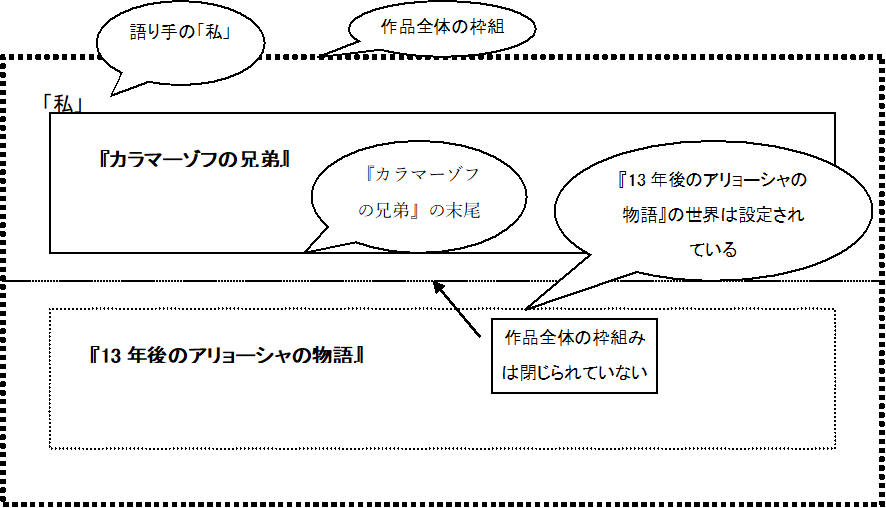

それを図解してみると、下図のように、第二部を想定したように、全体構造の作品空間は、開かれているのである。

【作品としての『カラマーゾフの兄弟』の構造】

要するに、ドストエフスキー自身の構想がどうこうという前に、『カラマーゾフの兄弟』という作品の構造そのものが、この作品が未完であることを示している、と思えるのである。だから、小林秀雄が、

「およそ続編というようなものがまったく考えられぬほど完璧な作品」

と評しているのは、この『カラマーゾフの兄弟』そのものが自己完結していることを言っているだけで、「私」が語り出した、

この作品全体、

の未完性とは別の話である。

この作品全体の未完成を暗示するのは、作品構造だけではなく、内容的に見ても、『カラマーゾフの兄弟』が、長男、

ドミトリー(ミーチャ)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

の物語であり、

イワン・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

と、

アレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

は、その対比として描かれている。さらに、此処には、父、

フョードル・パーヴロヴィッチ・カラマーゾフ、

と、

ドミトリー(ミーチャ)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

に対比するために、イワンの、

『大審問官』

と、アリョーシャの編んだとされる、

いまは亡き修道司祭ゾシマ長老の生涯、

とがセットになって、

無神論、

と、

信仰、

とが、対として描かれている。しかし、それはあくまで、

フョードル・パーヴロヴィッチ・カラマーゾフ、

と、

ドミトリー(ミーチャ)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

の世界が「地」として背景にあるからこそ生きてくる「図」だ。そして、裁判における、

検事の論告、

と、

弁護士の弁論、

とは、そうした「地」の世界、とりわけ、

ドミトリー(ミーチャ)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

の、

メタ物語、

となっている。つまり、「私」の語る、

物語の物語、

となっている。『カラマーゾフの兄弟』は、

フョードル・パーヴロヴィッチ・カラマーゾフ、

と、

ドミトリー(ミーチャ)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

の世界なのであって、ここでは、まだ、

アレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

は、ほんのちょい役でしかない。第二部は、第一部の、混沌とした、

ドミトリー・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

と、

フョードル・パーヴロヴィッチ・カラマーゾフ、

の世界に対立する、あるいは、

拮抗する、

アレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ、

の世界があってはじめて、全体のバランスが取れるのではないか。僕は、『カラマーゾフの兄弟』の世界だけでは、作品全体は、

片肺飛行、

ではないか、という思いがあり、やはり、未完だと思う。

物語は作家が書きはじめるところで止まる、

という言葉がある(P・リクール(久米博訳)『時間と物語』)。語り手「私」は、

全ての物語の終ったところ、

に立ち、そこから、

語り始めている、

のである。つまり、「私」は、まだ、

その終わった時点、

へ戻ってきていないのである。

ところで、ミハイル・ミハイロヴィチ・バフチン『ドストエフスキーの詩学』のドストエフスキー論については「ポリフォニー」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/457548429.html)で、触れたが、

「世界について語っているのではなく、世界を相手に語り合っている」

かのようなドストエフスキーの開いた世界は、いわゆる現実の世界ではない。

言葉のみで成り立っている対話の世界、

である。ここでは、語り手も、対話し、登場人物も、対になって対話し、

『大審問官』

と、

『ゾシマ長老の生涯』

も対話し、

論告

と、

弁論

も対話し、

会話が世界をつくる、

のである。その対話も、

ドミトリー(ミーチャ)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフの世界、

と対になっているはずの、

アレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフの世界、

が示されているとはいいがたい気がするのである。

参考文献;

ドストエフスキー(小沼文彦訳)『カラマーゾフの兄弟ⅠⅡ』(筑摩書房)

ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』(ちくま学芸文庫) |

|

朱子学の解体プロセス |

| 丸山眞男『日本政治思想史研究』を読む。

本書は、丸山眞男が、戦時中に書いたものを戦後に出版した、いわゆる、

処女作、

になる。特に、

第三章 国民主義の「前期的」形成

は「本論に入らぬうちに」、召集令状がきたため、出発のその日の朝までかかって「維新直前までを纏めた」ものである。そんな曰くは別として、少なくとも、

第一章 近世儒教の発展における徂徠学の特質並に其の国学との関係

第二章 近代日本政治思想における「自然」と「作為」

を核とした、荻生徂徠を分岐点にする「朱子学」の変質を追っている過半は、読みごたえがある。

その狙いを、

「封建社会における正統的な世界像がどのように内面的に崩壊して行ったかという課題」

の解明を通して、

「広くは日本社会の、狭くは日本思想の近代化の型(パターン)、それが一方西欧に対し、他方アジア諸国に対してもつ特質、を究明しようと思った。その際、とくに第一章において、いわゆる狭義の政治思想に限定せず、むしろ徳川封建社会に対する視座構造をなした儒教的(特殊的には朱子学的)世界観全体の構造的推移をなにより問題とした所以は、(中略)そのことが徳川封建体制の崩壊の必然性を思想的な側面から最も確実に実証すると考えた」

とする。そして、

「それは、近代性の程度では最低のレヴェルにまで下がって、その最も固定性の強い精神領域しかも最も『抽象的』な思想範型での内面的な崩壊がどこまで検証されうるかという一つの極限状況のエクスペリメントなのであって、この検証で、下部構造の変動の衝撃が認められれば、ヨリ流動的なヨリ政治的現実に接続する部面での解体過程や下部構造との関連は比較的容易に把握しうると考えた」

とする。この意図は、いわば、儒学そのもののもつ、

「子の父に対する服従をあらゆる人倫の基本に置き、君臣・夫婦・長幼(兄弟)といふ様な特殊な人間関係を父子と類比において上下尊卑の間柄において結合せしめている厳重なる『別』を説く」

思想の、「帝国の父としての配慮と、道徳的な家族圏を脱しえず従つて何らかの独立的・市民的自由を獲得し得ない子供としての臣下の精神と」によって構成された壮麗なる漢の帝国に最もふさわしい思想体系は、

「徳川封建社会の社会的乃至政治的構成が儒教の前提となった様なシナ帝国の攻勢に類型上対比しえたため」

徳川時代がもっとも儒教が飛躍し得た時代であった。それは、

「将軍乃至大名を頂点とし若党。仲間等武家奉公人を最下位とする武家の身分的構成、さらに武家の庶民に対する絶対的優越は恰も、儒教の理想とせる周の封建制度における天子・諸侯・卿・大夫・士・庶民といふ如き構成と類型的に相似してゐたから、そこにおける諸の社会関係は儒教倫理を以てイデオロギー的に基礎づけるには適切なものであった。」

と。たとえば、雨森芳洲は、こういう。

「人に四等在り。曰く士農工商。士以上は心を労し、農以下は力を労す。心を労する者は上に在り。力を労する者は下に在り。心を労する者は心広く志大にして慮遠し。農以下は力を労して自ら保つのみ。傾倒すれば則ち天下小にして不平、大にしては乱る。」

無為に食する武士の存在理由をこのように理由づけた。朱子学の実践倫理は、

修身斉家治国平天下、

つまり、

「古えの明徳を天下に明らかにせんと欲する者は先ずその国を治む。その国を治めんと欲する者は先ずその家を斉(ととの)う。その家を斉えんと欲する者はまずその身を脩(おさ)む。その身を脩めんと欲する者はまずその心を正す。その心を正さんと欲する者は先ずその意を誠にす。その意を誠にせんと欲する者は先ずその知を致(きわ)む。知を致むる者は物に格(いた)るに在り。物格りて后(のち)知至(きわ)まる。知至りて后意誠なり。意誠にして后心正し。心正しくして后身脩まる。身脩まりて后家斉う。家斉いて后国治まる。国治まりて后天下平らかなり。」

とする(『大学』)、

格物致知、

である。ここでは、

「朱子学の理は物理であると同時に道理であり、自然であると同時に当然である。そこに於いては自然法則は道徳規範と連続している。(中略)ここで注目すべきはこの連続は対等的な連続ではなく従属的なそれであることだ。物理は道理に対し、自然法則は道徳規範に対し全く従属してその対等性は承認されてゐない。」

ことがポイントになる。

林羅山に礎石を築いた朱子学は、伊藤仁斎、山鹿素行を経て、その変質のエポックは、

荻生徂徠、

である。それは、「道」を、

自然法則から人間規範を切り離した、

ことである。徂徠は言う。

「吾道の元祖は堯舜に候。堯舜は人君にて候。依之聖人の道は専ら国天下を治め候道に候。」

つまり、「治国平天下といふ政治性に在る」とする。それは、

「其代其代の開祖の君の料簡にて世界全体の組立に替り有之候故、制法替有之候」

と、自己の料簡による「作為」の根拠を示し、

他方、「徳」は、

「人各々道に得る所あるを謂ふ。(中略)故に各々其の性に近き所に随ひて養ひて以て其の徳を成さしむ。」

とし、治国平天下という公的側面から、個人の徳の涵養を切り離したのである。この影響は大きく、私的部分は、国学の本居宣長まで届く。

しかし、このことが幕末の幕藩体制崩壊へと思想的に繋がるかというと、そうは見えない。あくまで、幕府崩壊過程は、列強による外圧の齎した国内的攪拌の結末でしかないように見える。

しかも、あっけなく幕藩体制が崩れたのには、思想的よりは、国内の社会構造、経済構造の変質が大きい。一つは、藤野保『新訂幕藩体制史の研究―権力構造の確立と展開』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470099727.html)で見たように、

幕府の対大名政策の過程で、外様大名に対する改易・転封、徳川一門=親藩・譜代大名の全国への転封・配置の中で、殆どの大名が、植え替え可能な、

鉢植化、

し、大名家臣もまた、主の転封にともなって鉢植化していき、吉宗時代には、

殿様は当分之御国主、田畑は公儀之田畑、

といわれるに至る。それは、新たな全国統一政権ができれば、すべての土地を収公できることを意味する。

版籍奉還→廃藩置県、

を可能とする基盤ができていた、ということになる。

いまひとつは、渡邊忠司『近世社会と百姓成立』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/464612794.html)で触れたように、

「近世の土地台帳である検地帳や名寄帳、あるいは免割帳などに記載された高持百姓あるいは本百姓の所持石高や田畑の反別が一石未満、また一反未満を中心に零細な百姓が圧倒的に多い」

ことの背景から、一年の決算毎に質屋を利用して、

「不勝手之百姓ハ例年質物ヲ置諸色廻仕候」

というように、それは、

「春には冬の衣類・家財を質に置いて借金をして稲や綿の植え付けをし、秋の収穫で補填して質からだし、年貢納入やその他の不足分や生活費用の補填は再度夏の衣類から、種籾まで質に入れて年越しをして、また春になればその逆をするという状態にあった」

ことの反映で、幕藩体制を支える年貢負担者である「零細小高持百姓の経営は危機的であった」ことを示している。

第三に、この危機的状態が、菊池勇夫『近世の飢饉』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/462848761.html)で触れたような、徳川時代の慢性的な飢饉につながるのである。

この背景にあるのは、貨幣経済の浸透であるが、巨額の負債下の大名も、常時飢饉すれすれの農民も、もはやこのままの体制では、立ち行かなくなっていた。そこに、列強の外圧がやってきたのである。

思想的に見れば、「幕藩体制」は当たり前の自然法則とみなす朱子学が崩れ、自らの「作為」で体制の変革をなしうるという徂徠的考え方がバックボーンにあり、それが、こうした、

「下部構造の変動の衝撃が認められれば、ヨリ流動的なヨリ政治的現実に接続する部面での解体過程や下部構造との関連は比較的容易に把握しうると考えた」

という執筆意図とリンクしていくことは、確かである。

しかし、それにしても、通読して感じたのは、朱子学の流れを見ていると、ちょうど近代化以降西洋思想を取り入れ、それを受容し変容していく流れと対に見えてくる。いつも、その時代の先進国の思想を受容し、咀嚼することに汲々としていることだ。その意味で、三百年間、朱子学をめぐってしか思想は展開せず、遂に、独自の思想を生み出せていない(国学は思想の名に値しない)。それは、今日まで続く、社会科学の不毛とつながっているように思える。

「大学・中庸」については「修身斉家治国平天下」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480516518.html)で、『論語』については、「注釈」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479597595.html)で、『孟子』については「倫理」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479613968.html)で、それぞれ触れた。

参考文献;

丸山眞男『日本政治思想史研究』(東京大學出版会) |