| —·‚ج•¶‰»Œ¤‹†ڈٹ•زپwٹGگ}‚ةŒ©‚éˆةگ¨ژQ‚èپx“ا‚قپB

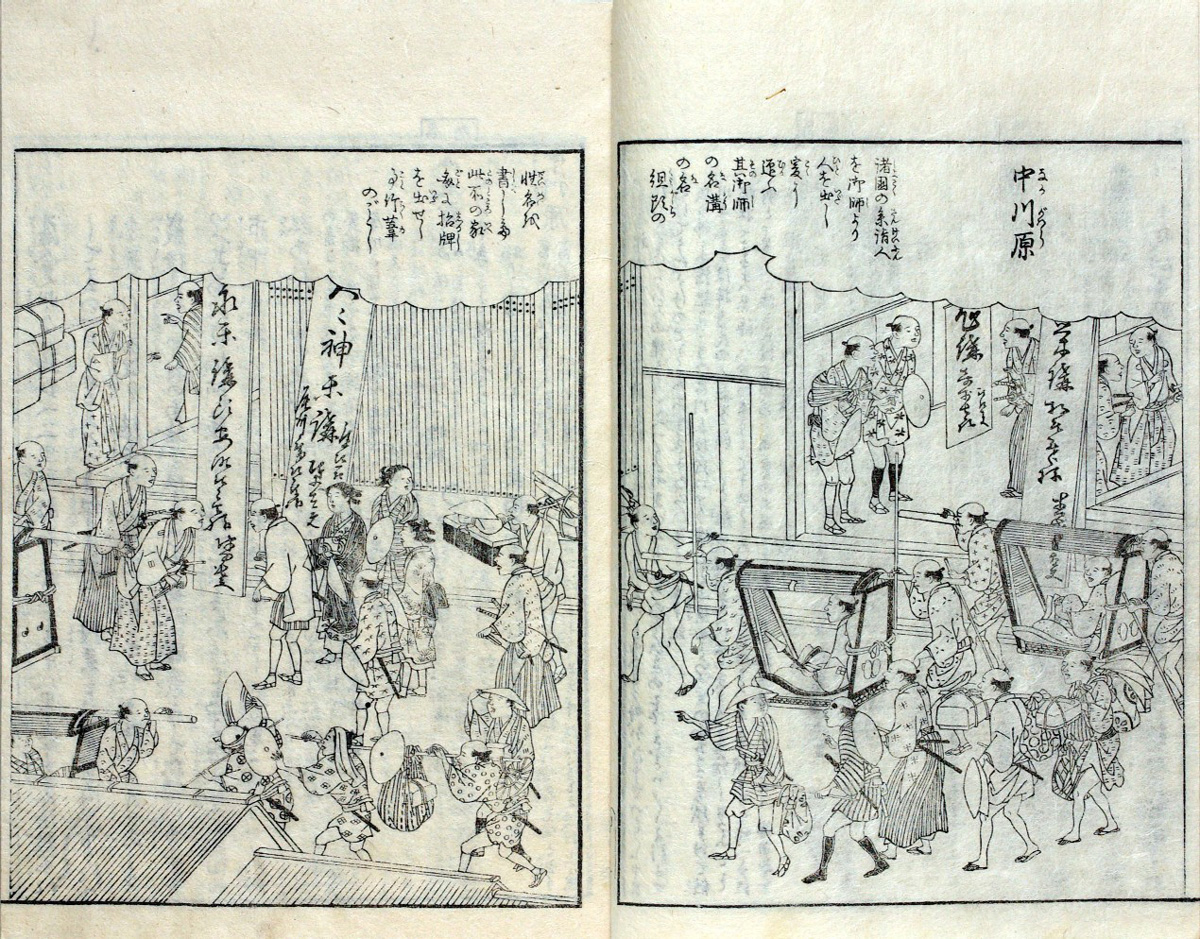

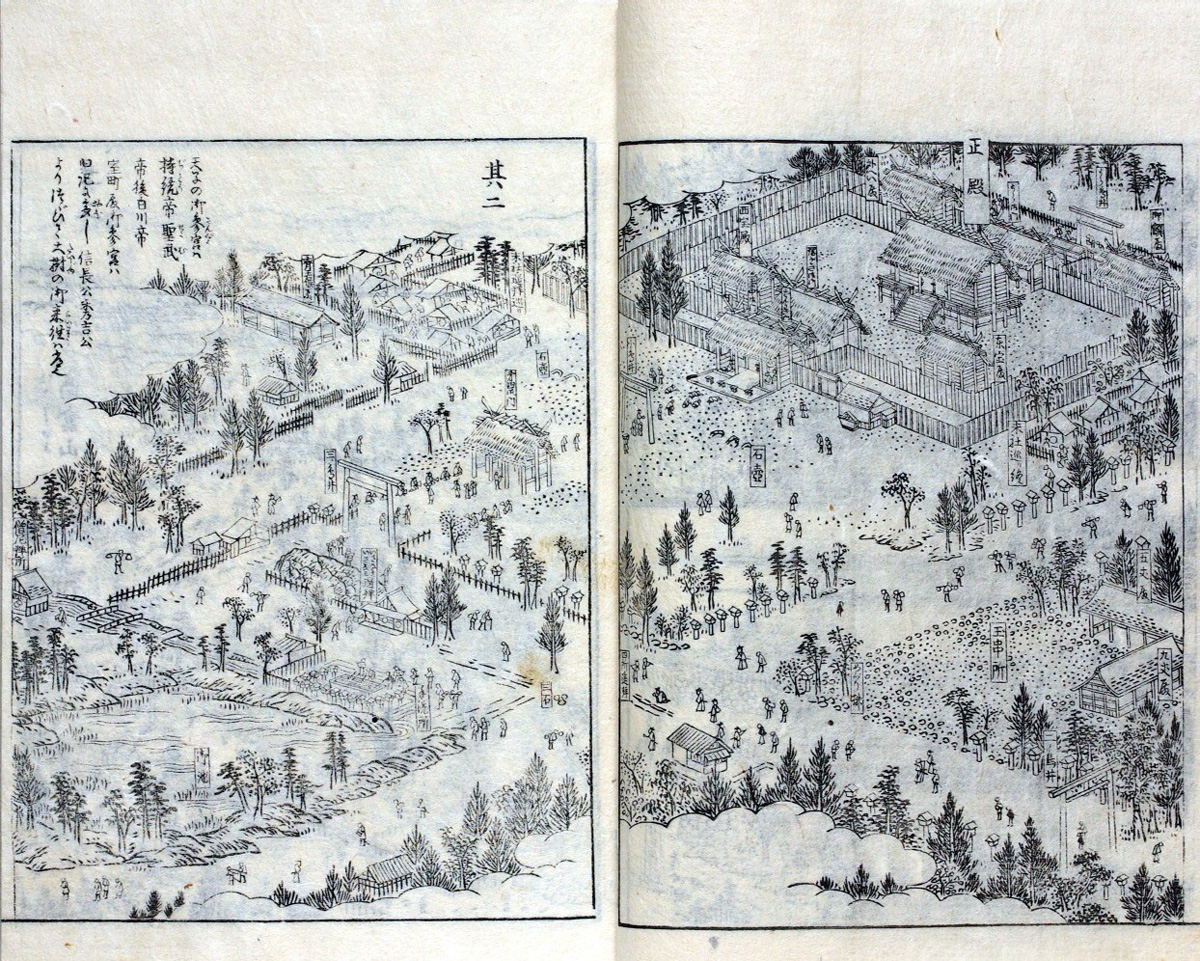

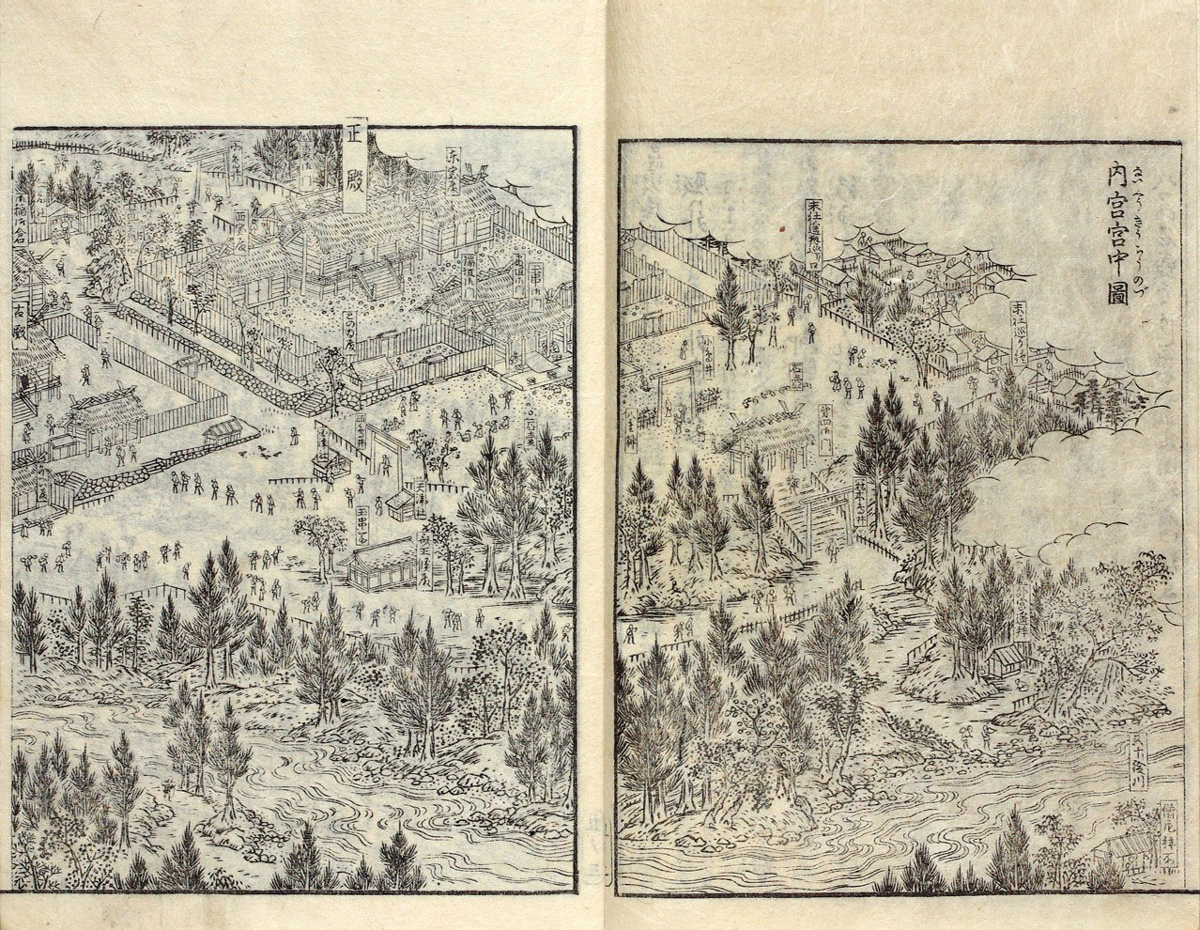

پuˆê”ھگ¢‹Iڈ‰“ھ‚©‚ç‚جˆةگ¨ژQ‹{ˆؤ“à‹L‚ج“`“‚ًڈ³‚¯‚ؤٹ§چs‚³‚ꂽپv ‚à‚ج‚إپA پu‘½—l‚إ‚ ‚ء‚½ژQ‹{‚جŒoکH‚ً‘م•\“I‚ب‚س‚½‚آ‚ةڈW–ٌ‚µپA‚»‚ج“¹’†‚جڈêڈٹ‚ھ’S‚¤—ًژj‚ًٹGگ}‚ئ‚ئ‚à‚ةڈعچׂةڈعڈq‚µ‚½“_‚إپA‚»‚ê‚ـ‚إ‚ج—قڈ‘‚ئ‚حˆêگü‚ً‰و‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚±‚ج–{‚جڈoŒ»‚ة‚و‚ء‚ؤپAˆةگ¨گ_‹{‚حژہ‚ة–L•x‚بƒCƒپپ[ƒW‚ئ‹¤‚ة“ˆê‚³‚ꂽپBپv ‚ئ‚ ‚é‚ظ‚ا‚ج‹‚¢‰e‹؟—ح‚ًژ‚ء‚½پBپuچ‹”_‚ج•é‚炵پvپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/482424187.html?1626028105پj‚إ‚àگG‚ꂽ‚ھپAڈم‘چڑ –]‘ةŒQ‘ه’J‘؛پiŒ»گç—tŒ§ŒN’أژsپj‚جپAŒثگ”56Œ¬‚جڈ¬‘؛‚جچ‹”_‚حپA‰أ‰i“ٌ”Nپi1849پjپAˆہگکZ”Nپi1859پj‚ئپAˆةگ¨پAگ¼چ‘‹à”ù—…Œw‚إ‚ج—·‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پB–}‚»Œـڈ\—]“ْ‚ج—·‚إ‚ ‚éپBچ]Œثژ‘مپA ˆêگ¶‚ةˆê“x‚جˆةگ¨ژQ‚èپA ‚ئ‚³‚êپA”Nٹش100–œگlپA•َ‰i“ٌ”Nپi1705پj‚جپu‚¨‚©‚°ژQ‚èپv—¬چs‚جژ‚حپA362–œگl‚à‚جژQŒwژز‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚éپi–{‹ڈگé’·پw‹تڈںٹشپxپjپBپwˆةگ¨ژQ‹{–¼ڈٹگ}‰ïپx‚ج‚و‚¤‚ب–{‚ھپAژèˆّ‚«‚ئ‚à‚ب‚è—Uˆِ‚ة‚à‚ب‚ء‚½‚ئگ„‘ھ‚³‚ê‚éپB ”wŒi‚ة‚حپAژذ‰ïپEŒoچد“I‚بˆہ’è‚ئپA—ل‚¦‚خپAˆةگ¨چu‚ج‚و‚¤‚بژd‘g‚ف‚ھ‚ ‚éپBپuچuپv‚حپA پuچu”ï‚ً•ھ’S‚µ‚ؤگد‚ف—§‚ؤپAپcپcˆةگ¨‚ـ‚إ‚ج‰•œ‚ج—·”ï‚ئˆةگ¨‚إگ_ٹy•ٍ”[‚ًچs‚¤‹F“ک—؟‚ئ‚ب‚éپB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ح‘مژQژز‚ة‚و‚ء‚ؤ‰^—p‚³‚ê‚éپB‘مژQژز‚حپA‰½گl‚©‚¸‚آ‚ھ—ض”شگ§‚إ–ˆ”N•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚‚ج‚إپA‰½”N‚©‚ةˆê“x‚حچuˆُ‚ھ‚à‚ê‚ب‚چs‚¯‚éپv ‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚¤‚µ‚½ژQŒwژز‘¤‚جڈًŒڈ‚ئ‚ح•ت‚ةپAپuڈژ–¯‚ج—·پv‚ً”’B‚³‚¹‚½—vˆِ‚ةپA ٹX“¹‚ئڈhڈê‚جگ®”ُپA ‚ھپAژQ‹خŒً‘م‚جگ§“x‚ئچ‡‚ي‚¹‚ؤپA–‹•{ژه“±‚إچ‘‰ئژ–‹ئ‚ئ‚µ‚ؤگi‚ك‚ç‚êپA پi—·‚جپjˆہ‘Sگ«پA ‚ئ‚¢‚¤‘•’u‚ھپA پu–]‚ف‚¤‚éچإ—ا‚جگ…ڈ€‚ھٹm•غ‚³‚ꂽپv ‚±‚ئ‚ھˆê‚آپA‚¢‚ـ‚ذ‚ئ‚آپA گ§“xŒnپA ‚ج—vˆِ‚ئ‚µ‚ؤپA ژèŒ`‚جˆê”ت‰»پA ‚ھ‚ ‚éپB پu‚¢‚ي‚ن‚铹’†ژèŒ`‚إ‚ ‚é‚ھپAڈژ–¯‚جڈêچ‡‚ح‰—ˆژèŒ`پB‚»‚ê‚ھ’h“كژ›‚âژپگ_گ_ژذ‚©‚çپA‚آ‚ـ‚è‘m—µ‚âگ_ژه‚©‚ç”چs‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBپi’†—ھپj‚»‚ê‚حپA—·‚ج—ک•ض‚ً‚ح‚©‚é‚ ‚éژي‚جچ‡—گ«‚ً‚à‚à‚ء‚ؤژ©‘R‚ة”گ¶‚µپAچL‚ـ‚ء‚½ڈKٹµ‚إ‚ ‚ء‚½پBٹX“¹‚ئڈ”گف”ُ‚ھگ®”ُ‚³‚ꂽ‚ئ‚ح‚¢‚ء‚ؤ‚àپA“k•àچs‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ب‚è‚ة“ïچs‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ة•د‚ي‚è‚ح‚ب‚¢پB•s—¶‚جژ–Œج‚ج‚ب‚©‚إپA‚à‚ء‚ئ‚à–ï‰î‚ب‚ج‚حژ€–S‚إ‚ ‚éپB‚»‚جڈêچ‡‚àپA’h“كژ›‚جژèŒ`‚ھ‚ ‚ê‚خپA‚à‚و‚è‚جژ›‚إپiڈ@ژ|‚ً–â‚ي‚¸پj–§‘’‚µ‚ؤ‚‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚ ‚éپBپv ڈژ–¯‚جˆةگ¨ژQ‚è‚ًژx‚¦‚½‚ج‚حپA Œنژtپiˆةگ¨‚إ‚حپAƒIƒ“ƒVپjپA ‚ج‘¶چف‚إ‚ ‚éپB–{—ˆگ_گE‚إ‚ ‚ء‚ھپAگ_گl‚جگ«ٹi‚ً‚ب‚‚µ‚ؤڈ¤گl‰»‚·‚éپB پuگ_‹{‚ئ‚ج‘gگD“I‚بٹضŒW‚ً’fگ₵پA‚»‚ꂼ‚ê‚ة“ئ—§‚µ‚½پwŒû“ü‚êگ_ژهپx‚ئ‰»‚µپcپcپA‘Sچ‘“I‚ةژt’hپiŒنژt‚ئ’h‰ئپjٹضŒW‚ً‘gگD‰»‚µ‚ؤپAژQ‹{ژز‚ج—·‚ً–œ’[ˆ´گù‚·‚éپcپcپBŒنژt‚جگ”‚حپAپcپcچ]Œث’†ٹْ‚ة‚ح600‚©‚ç700‰ئ‚®‚ç‚¢پcپc‚¢‚½پA‚ئ—قگ„‚إ‚«‚éپBٹeŒنژt‚حپA‚·‚إ‚ةƒJƒXƒ~‚ئ‚à‚¢‚¤’h“كڈê‚ًŒˆ‚ك‚ؤ‚¢‚½پBƒJƒXƒ~‚ج“à‚ة‚ ‚é‰ئ‚ً’h‰ئ‚ئ‚©’h“ك‚ئ‚¢‚¤پBˆہ‰iکZ”Nپi1777پj‚جپwژ„‹F“ک’h‰ئ’ پx‚ة‚حپAچ‘•ت‚جگMژزگ”‚ھŒf‚°‚ؤ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ً‘چŒv‚·‚é‚ئ–ٌ419–œŒث‚إ‚ ‚éپBŒنژt‚ً’ت‚¶‚ؤڈWŒv‚µ‚½گ”ژڑ‚إ‚ ‚é‚©‚瑽ڈ‚جŒض’£‚à‚ ‚邾‚낤‚ھپA‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚à‹ء‚‚ׂ«گ”ژڑ‚إ‚ ‚éپB“ْ–{‘S‘ج‚جژµپ`”ھٹ„‚ة‘ٹ“–‚·‚é‚إ‚ ‚낤‚©پBپv ‚»‚¤‚µ‚½‘gگD‰»‚³‚ꂽ’h‰ئ‚ً‘ٹژè‚ةپA پuŒنژt‚ج‘وˆê‚جڈ¤‹ئٹˆ“®‚حپA–ˆ”Nˆê“xپA’h‰ئ‚ةپw‘هگ_‹{پx‚ئ–ء‚³‚ꂽگ_ژDپi‘ه–ƒ‚ئ‚à‚¢‚¤پj‚ً”z•z‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB‘ه–ƒ‚حپA’h‰ئ‚ھˆةگ¨‚ةژQ‚ء‚ؤ“V‰؛‘ו½پAŒـچ’–Lڈُ‚ج‹Fٹè‚ً‚·‚ׂ«‚ئ‚±‚ë‚ًپAŒنژt‚ھ‚·‚إ‚ة‘مچs‚µ‚ؤ‹Fٹ肵‚½‚à‚ج‚ئ‚·‚éڈطˆَ‚إ‚ ‚éپB(’†—ھ) ‘ه–ƒ‚ةژں‚®Œنژt‚ج‘و“ٌ‚جڈ¤•i‚حپA‰¹•¨پi‚¢‚ٌ‚à‚آپj‚إ‚ ‚ء‚½پB‚¢‚ي‚ن‚éˆةگ¨‚ف‚â‚°‚إ‚ ‚éپBگ™Œ´ژ†پE’¹ژqژ†پE–û‰Œپi’YپjپE‘رپE‹ùپEٹC‘غپE’ƒپEˆةگ¨—ï‚ب‚اپAپcپc‚±‚¤‚µ‚½‚ف‚â‚°‚حپA“–ڈ‰‚حڈ¤•i‚ئ‚µ‚ؤ”„”ƒ‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‘½ٹz‚جڈ‰•نپi‹F“ک—؟پj‚ًڈo‚µ‚ؤ‚‚ꂽگl‚ض‚ج“Y‚¦‚à‚جپi“ڑ—çپj‚¾‚ء‚½پBپv ‚±‚¤‚µ‚ؤ’h‰ئ‚ئ‚جŒ‹‚ر‚آ‚«‚ً‹‚ك‚½Œنژt‚ج‘ه‚«‚بژû“üŒ¹‚حپA پuˆةگ¨‚ةژQ‹{‚·‚é’h‰ئ‚جگl‚½‚؟‚ةڈh‚ً’ٌ‹ں‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پBŒنژt‚ج‰ئ‚ة”‘‚ـ‚é’h‰ئ‚حپAŒن‹ں—؟پiگ_éa—؟پjپEگ_ٹy—؟پEگ_”n—؟‚ً•¥‚¤‚ج‚ھڈK‚ي‚µ‚إ‚ ‚ء‚½پBپv ‚¢‚¸‚ê‚àˆةگ¨گ_‹{‚ئ‚حٹضŒW‚ھ‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپAژQ‹{‚ة–K‚ꂽپA پu’h‰ئ‚جگl‚½‚؟‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚حپA‰؛‚ض‚à’u‚©‚ب‚¢گع‘ز‚ة“O‚µ‚½پB’h‰ئ‚جˆêچs‚ھ‹{گى‚ً“n‚ء‚ؤ‚‚é‚ئپA”N”z‚جژè‘م‚ھœ¾œç‚ةڈoŒ}‚¦‚éپBŒنژt‚ج‰ئ‚ج–ه‘O‚ة’…‚‚ئپA‚½‚¾‚؟‚ة“ü—پ‚ً‚·‚·‚ك‚éپB‚»‚µ‚ؤˆêچs‚ھ•E‚ً’ن‚èپA”¯‚ًŒ‹‚¢‚ب‚¨‚µپA—pˆس‚³‚ꂽ‰H“ٌڈd‚ج’…•¨‚ة‚ ‚炽‚ك‚ؤچہ•~‚ة—ژ‚؟’…‚¢‚½‚ئ‚«پAژهگl‚ھڈo‚ؤ‚«‚ؤ‚¤‚₤‚₵‚ˆ¥ژA‚ً‚µپA‰“کH‚جکJ‚ً‚ث‚¬‚炤پB‚»‚ج‚ ‚ئگHژ–‚ئ‚ب‚éپB‚±‚ê‚ـ‚½‘â‚ة鸂ةٹCکV‚ة“ه‚جگ¶ˆê–{‚ب‚ا‚ج“ٌ‚ج‘VپAژO‚ج‘VپBپv ‚±‚¤‚µ‚½‘ه”صگU‚é•‘‚¢‚جپuگé“`Œّ‰تپv‚ً‚àˆسژ¯‚µ‚½Œنژt‚حپA Œ³‘c—·چs‘چچ‡‹ئپA ‚إ‚ ‚é‚ھپA‚»‚ꂾ‚¯‚إ‚ب‚پA پuڈژ–¯‚ج—·‚جژ葱‚«ڈم‚ج“ï‹V‚ً‘مچs‚·‚邾‚¯‚إ‚ب‚پAˆةگ¨‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚ح—·ٹظ‹ئ‚â‚ف‚â‚°‚à‚ج“X‚àŒ“‚ثپA‹F“کگ_ٹy‚àچs‚¤پB–³ک_’h‰ئ‚ئچuژذ‚جٹا—‚ح–œ‘S‚إپAچu”ï‚جٹا—‚ـ‚إ‘مچsپv ‚·‚éپAˆةگ¨ژQ‹{‚ج‘ژچ‡ƒTپ[ƒrƒX‹ئ‚إ‚à‚ ‚ء‚½پB ‘Oڈq‚جپuچ‹”_‚ج•é‚炵پvپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/482424187.html?1626028105پj‚إ‚àپA–¼ژه‚ًˆّ‘ق‚µ‚ؤˆةگ¨‚ج—·‚ةڈo‚½پu”ھکY•؛‰qپv‚حپAژR“c‚ة“ü‚é‚ئپAŒنژt‚جڈ¬—ر‘¾•v•û‚ة“’…‚·‚é‚ھپA –¢کZŒژ“ùژO“ْژlƒcژڈ¬—ر‘¾•v—l‚¦’…ژdŒَپA ‚ئ—·“ْ‹L‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚½پB ‚³‚ؤپAˆةگ¨‚ة“ü‚èپAچض‹{‘؛‚©‚çپA‹{گى‚ج“n‚µ‚ج‚ ‚éڈ¬–“‚ج“r’†‚جڈم–ى‘؛‚ةپA‚©‚آ‚ؤ–¾–ى‚جŒ´‚ئ‚و‚خ‚ꂽ–ى‚ھ‚ ‚èپA“Œ–¾گ¯پA’†–¾گ¯پAگV–¾گ¯‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‚ئ‚±‚ë‚ة‚ح’ƒ‰®‚ھ‚ ‚èپA”ةگ·‚µ‚ؤ‚¢‚½پA‚ئ‚¢‚¤پB پu–¾گ¯‚ج’ƒ‰®‰»ڈدپi‚خپj‚¯‚ئ‚¢‚س‚¨‚ٌ‚ب‚ا‚àپv ‚ئپi‘ه”n‹à‘ پwˆةگ¨ژQ‹{“¹’†‹LپxپjپA’ƒ‚جڈ—‚إ‚ ‚è‚ب‚ھ‚çپA—Vڈ—‚ـ‚ھ‚¢‚ج‚ب‚è‚ً‚µ‚ؤپAگع‹q‚µ‚ؤ‚¢‚½‚炵‚µ‚¢پA‚ئ‚ ‚éپB

پwˆةگ¨ژQ‹{–¼ڈٹگ}‰ïپx‚حپAŒـٹھکZچûپA•tک^ˆêٹھ“ٌچû‚جٹG“ü‚è‘ه–{‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA•]”»‚ھ‚و‚©‚ء‚½‚炵‚پA‹کa“ٌ”Nپi1802پjپA‰أ‰iŒ³”Nپi1848پj‚ة‚àٹ§چs‚³‚ꂽپA‚ئ‚¢‚¤پBŒ©‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إپA‚»‚ج—ًژj‚ئ”wŒi‚ھ•ھ‚èپA—·گS‚ً—U‚ي‚ꂽ‚±‚ئ‚ح‹^‚¢‚ب‚¢پB |

| چ•“cٹîژ÷پw‰؛™ژڈمپx“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA’کژز‚ة‚و‚é‚ئپA |

| پ@ |

| ŒK“‡چ_ڈ²پEگى’[ —R”üپw“ْ–{ژش‚حگ¶‚«ژc‚ê‚é‚©پx“ا‚قپB

ژ©“®ژشژY‹ئ•د‰»‚جƒLپ[ƒڈپ[ƒh‚حپA |

|

گ_“cگç—¢پwگيچ‘—گگ¢‚ًگ¶‚«‚é—حپx‚ً“ا‚قپB

گيچ‘ژ‘م‚ًڈغ’¥‚·‚éƒLپ[ƒڈپ[ƒh‚حپA“yˆê„پAˆêŒüˆê„پAڑ ˆê„‚جپA |

| گ¬ڈ¼چ²Œbژqپw–¼ژه•¶ڈ‘‚ة‚ف‚éچ]Œثژ‘م‚ج”_‘؛‚ج•é‚炵پx‚ً“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA“ٌ–{ڈ¼”ثڈ\–œگخ‚ج•ں“‡Œ§ˆہ’BŒS“ىگ™“c‘؛پiŒ»“ٌ–{ڈ¼ژsپj‚جˆہچض‰ئ‚ة“`‚ي‚镶ڈ‘—قپi’n•û•¶ڈ‘پ@گl•ت’ پEŒں’n’ پEŒن—p—¯“™پXپj‚ً’ت‚µ‚ؤپAچ]Œث’†Œمٹْ‚ج”_‘؛‚جڈَ‹µ‚âگlپX‚ج•é‚炵‚ش‚è‚ًپA |

| ڈ¬—ر•گ•Fپwگ¶•¨‚ح‚ب‚؛ژ€‚ت‚ج‚©پx“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA |

| کa“c—TچOپwگM’·Œِ‹Lپ\گيچ‘”eژز‚جˆê‹‰ژj—؟پx‚ً“ا‚قپB

‚¢‚ي‚ن‚éپwگM’·Œِ‹Lپx‚حپA |

| ’·”ِچ„پwڈ—•گژز‚ج“ْ–{ژjپx‚ً“ا‚قپB

ڈ—ŒRپA

–”ڈ—چâپi‚ك‚³‚©پj‚ةڈ—ŒRپiƒپƒm‚¢‚‚³پj‚ً’u‚«پA’jچâ‚ة’jŒR‚ً’u‚«پi“ْ–{ڈ‘‹IپjپA |

-

ٹضکAƒyپ[ƒW

-

ƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

ٹا—ژز‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

–ع•Wگف’è‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

–ع•W’Bگ¬‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

-

ƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة•K—v‚ب‚T‚آ‚ج‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپCپy‚Pپzپy‚Qپz‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

ƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒvƒ`ƒFƒbƒNƒٹƒXƒg‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

”‘z‹Z–@‚جٹˆ—p‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

پu–â‘è‚جŒ©•ûپEŒ©‚¦•ûپvپu–â‘èˆسژ¯‚ًˆç‚ؤ‚éپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپCٹe•إ‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

ٹا—ژز‚جˆس–،‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپCپu’†Œک‚ئٹا—ژز‚جˆل‚¢‚ح‰½‚©پv‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

ٹا—ژز‚ح‰½‚ً–â‘è‚ة‚·‚ׂ«‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

پuٹا—ژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ج–â‘èپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

-

ٹا—ژز‚ج–ًٹ„چs“®‚S‚آ‚جƒ`ƒFƒbƒNƒ|ƒCƒ“ƒg‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

ٹا—ژز‚جٹا—چs“®—ل‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

-

‚n‚i‚s‚جƒXƒLƒ‹‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پBٹeک_‚حپC‚»‚ꂼ‚ê‰؛ƒyپ[ƒW‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

–ع•Wگف’è‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‚حپCƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‡@‚ئƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‡A‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“—حƒ`ƒFƒbƒNƒٹƒXƒg‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒ^ƒuپ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

•·‚«•û‚جƒ^ƒuپ[‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

گEڈê‚جƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

-

ƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒg‚ة‹پ‚ك‚ç‚ê‚éƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

-

ژ©Œب“_Œںƒ`ƒFƒbƒNƒٹƒXƒg‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB

-

-

ƒAƒCƒfƒA‚أ‚‚è‚حپC“ْپX ‚P‚آ‚¸‚آ‚ًژہ‘H‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ًŒ©‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB

-

پu”‘z—ح‚ئ‚ح‰½‚©پv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ئڈd•،‚·‚é‚ھپC‚±‚±‚ًŒ©‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB

-