|

’†چ‘‚ً’è‚ق |

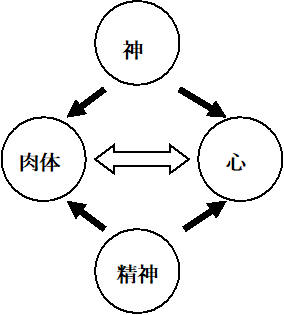

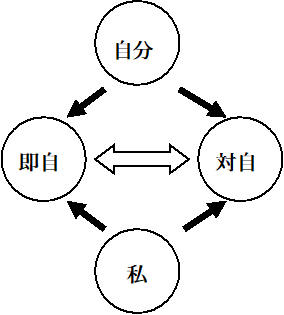

| چ²“،گM–يپwگي‘ˆ‚ج’†چ‘Œأ‘مژjپx“ا‚قپB

پu’†چ‘Œأ‘مژj‚حپA—lپX‚بگ¨—حٹش‚جگي‘ˆ‚ً’ت‚¶‚½پw’†چ‘پxŒ`گ¬ژj‚ئŒ©‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپBپv

‚ئپA’کژز‚حپu‚ـ‚¦‚ھ‚«پv‚إڈq‚ׂéپB–{ڈ‘‚حپA

پuچbچœ•¶‚ب‚ا“¯ژ‘م‚ج•¶ژڑژ‘—؟‚ةŒRژ–‚ةٹض‚·‚é‹Lک^‚ھŒ»‚ê‚ح‚¶‚ك‚éںu‘م‚©‚çٹ؟‰¤’©گ¬—§‚ـ‚إ‚جگي‘ˆ‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚إپA‚±‚جپw’†چ‘پxŒ`گ¬پv

‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚پA‚ئپB

پwژj‹LپxŒـ’é–{‹I‚ج‚¢‚¤ژOچcŒـ’é‚جگ_کbژ‘م‚إ‚ ‚éگVگخٹيژ‘م‚©‚çپA–{ڈ‘‚حژn‚ـ‚é‚ھپA‚»‚ê‚حپA

‰©‰ح’†پE‰؛—¬ˆوپA

‚إ‚ ‚éپBگي‘ˆ‚جچگص‚ئ‚ف‚ç‚ê‚éپAچœèV‚جگH‚¢چ‚ٌ‚¾چœ‚ھ”Œ©‚³‚ê‚é‚ج‚حپA‹IŒ³‘O4300پ`2800”NپA‚³‚ç‚ةپA‹IŒ³‘O3000پ`2500”Nچ ‚ج•_’êچa‘و“ٌٹْ•¶‰»ٹْ‚©‚ç‹IŒ³‘O2500پ`1750”N‚ج’†Œ´—´ژR•¶‰»‚جٹش‚ةپAèVپi‚₶‚èپj‚حپA

پuŒy‚‚ؤ‰“‚‚ـ‚إ”ٍ‚ش‚±‚ئ‚ًڈdژ‹‚µ‚½‚à‚ج‚©‚çپAڈd‚‚ؤگ[‚“ث‚«ژh‚³‚é‚à‚ج‚ضپv

‚ئپA‰وٹْ‚ھŒ»‚ê‚éپB—´ژR•¶‰»ٹْ‚ج“©ژ›ˆâگص‚حپA

‹ؤ‚ج“sپA

‚ئ‚·‚éگà‚à‚ ‚èپA

ڈé•ا‚ةˆح‚ـ‚ꂽڈW—ژپA

‚ھڈoŒ»‚·‚éپBگآ“؛ٹي‚ج•گٹي‚ھŒ»‚ي‚ê‚ؤ‚‚é‚ج‚حپA

‰ؤ‰¤’©‚ج‰¤“sپA

‚ئگ„’肳‚ê‚ؤ‚¢‚é“ٌ—¢“ھپi‚ة‚è‚ئ‚¤پjˆâگصپi‘O1600پ`1300پj‚©‚ç‚إپAںu‘Oٹْ‚ج“ٌ—¢‰ھپi‚ة‚肱‚¤پj•¶‰»پi‘O1600پ`1300پj‚ة‘®‚·‚éپA

ںu‘مڈ‰ٹْ‚ج“sڈéپA

‚ئ–ع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éکîژtپi‚¦‚ٌ‚µپjڈ¤ڈé‚حپAںu‚ج“’‰¤‚ھ“ٌ—¢“ھ•¶‰»‚ً–إ‚ع‚µ‚½چغ‚ج‹’“_‚ئŒ©‚ب‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‰ؤ‚ئ–ع‚³‚ê‚éپu“ٌ—¢“ھ‰¤’©پv‚©‚ç‘م‚ي‚ء‚½ںu‚جپu“ٌ—¢‰ھ•¶‰»پv‚حپA

گآ“؛ٹي•¶‰»‚إپA‚»‚ج‰e‹؟‚حپA‚»‚جگ¨—حŒ—‚ئ‚³‚ê‚éپA

ٹ؟’†–~’nپA

چ]ٹ؟’n‹وپA

ژlگى–~’nپA

‚ة‹y‚ٌ‚إ‚¢‚éپBںu‰¤’©‚ج’¼ٹچ’n‚حپA

‰¤‹EپA

‚ئŒؤ‚خ‚êپA‚»‚جٹO‚ةپA

•ûچ‘پi‚ظ‚¤‚±‚پjپA

‚ئ‘چڈج‚³‚ê‚éپAںu‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚جٹOچ‘‚ھ‚ ‚éپB“G‘خ‚·‚éچ‘‚à‚ ‚ê‚خ•‘®‚·‚éچ‘‚à‚ ‚éپB‚»‚ج•ûچ‘‚جˆê‚آ‚إ‚ ‚ء‚½پA

ژüپA

‚ھپA

–q–ىپi‚ع‚‚âپj‚جگي‚¢پi‘O1000”N‘مŒم”¼پjپA

‚إںu‚ً”j‚éپB

گ¼ژüپi‘O1000”N‘مŒم”¼پ`771پjپA

‚جگ¬—§‚إ‚ ‚éپBژچŒo‚ةپA

–q–ى—m—m‚½‚èپA

’hژشپi‚¾‚ٌ‚µ‚لپjàٹàٹ‚½‚èپA

éi騵پi‚µ‚°‚ٌپjœdœd‚½‚èپA

‚ئ‚ ‚éپBéi騵پiژl“ھ—§‚ؤ‚جگيژشپj‚ھڈں”s‚ً•ھ‚¯‚½پBپu’†چ‘پv‚جڈ‰ڈo‚حپA“ٌ‘م•گ‰¤‚جŒ¾—t‚ًˆّ‚¢‚½ژO‘مگ¬‰¤‚جپA

—]‘´‚êن¢‚ج’†چ‘‚ة‘پA

‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ةڈ‰‚ك‚ؤ“oڈê‚·‚éپB‚±‚±‚إ‚ح‹·‚¢”حˆح‚إپAںu‚ج‹’“_‚ج‚ ‚ء‚½‰ح“ىڈب–k•”‚جژٌ“sŒ—پA‚آ‚ـ‚èپA

ںu‰¤’©‚ج‰¤‹EپA

‚ًژw‚·پBگ¼ژü‚ج–إ–S‚ھ‹IŒ³‘O771”NپAژü‚ھ“Œ‘J‚·‚é‚ج‚ھ‹IŒ³‘O700”N‘م”¼‚خپA770ˆبچ~‚ً“Œژü‚ئ‚¢‚¤‚ھپA‚±‚ج‘O”¼‚ھپA

ڈtڈHژ‘مپA

Œم”¼‚ھپA

گيچ‘ژ‘مپA

‚إ‚ ‚éپB‚±‚êˆبچ~پA‰¤’©‚ئڈ^ˆخ‚ب‚اٹO•”گ¨—ح‚ئ‚ج“¬‚¢‚©‚çپAڈ”Œٍ“¯ژm‚ج“àگي‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پBڈٹˆàپA

ŒQ—Yٹ„‹’پA

‚إ‚ ‚éپBڈtڈHژ‘م‚حپA

گؤ‚جٹ؛ŒِپA

‘v‚جهُŒِپA

گ`‚ج–sŒِپA

ç‚ج•¶ŒِپA

‘^‚ج‘‘‰¤پA

“™پX‚جپA

ڈtڈH‚جŒـ”eپA

گيچ‘ژ‘م‚حپA

ٹطپEé°پEوâپE‰چپEگؤپE‘^پEگ`پA

‚ج

گيچ‘‚جژµ—YپA

‚جژ‘م‚إ‚ ‚éپBڈtڈHژ‘م‚حپA‘·•گ‚جژ‘م‚إ‚ ‚èپAگيچ‘ژ‘م‚حگيچ‘چôپA‘·臏پA–ذژq‚جژ‘م‚إ‚ ‚éپBڈtڈH‚ئگيچ‘‚جˆل‚¢‚حپA

پuڈtڈH‚ح”eژز‚ھژü‰¤‚جŒ ˆذ‚ج‚à‚ئ‚إڈ”Œٍ‚ة‘خ‚·‚éژw“±Œ ‚ًˆ¬‚ء‚½ژ‘م‚¾‚ھپAگيچ‘‚ة‚ب‚é‚ئپAڈ”Œٍ‚حژü‰¤‚جŒ ˆذ‚ً–³ژ‹‚µ‚ؤژ©‚牤چ†‚ًڈج‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پv

‚ئ‚³‚ê‚éپB‚»‚µ‚ؤپA‹IŒ³‘O256”Nژü‚ھ–إ‚شپBژµ—Y’†چإ‹‚ئ‚ب‚ء‚½گ`‚حپA

پuوف‰¤پi‚½‚ٌ‚¨‚¤پj‚جژ€‚ة‚و‚ء‚ؤژü‰¤’©‚ھ’fگ₵‚½چغ‚ةپAگ`‚جڈ؛هُ‰¤‚حژü‚و‚è‚»‚جŒ ˆذ‚جڈغ’¥‚ئ‚àŒ¾‚¤‚ׂ«‹م“C‚ًگعژû‚µپv

’P“ئ‚إگ`‚ة—§‚؟Œü‚©‚¦‚éچ‘‚ھ‚ب‚‚ب‚èپAگ`‰¤گ‚حپA‹IŒ³‘O230”N‚ةپA

پuٹط‚ًچU‚ك‚ؤ‰¤‚ً•ك‚炦‚½‚ج‚ً”çگط‚è‚ةپAوâپAé°پA‘^پA‰چپAگؤ‚ئژںپX‚ةچU‚ك–إ‚ع‚µ‚ؤ‚¢‚پv

‚±‚ج‘O230”NپAگ`‰¤گ‚جڈ\ژµ”N‚ھپAگ`‚ة‚و‚éپA

“ˆêگي‘ˆپA

‚ج‚ح‚¶‚ـ‚èپA‚ئ‚ف‚ب‚³‚ê‚éپBڈٹˆàƒRƒ~ƒbƒN‚جپwƒLƒ“ƒOƒ_ƒ€پx‚جگ¢ٹE‚إ‚ ‚éپB

پwژj‹Lپx‚ھپA

پuڈ\—]”N‚ة‚µ‚ؤ–ضœ—ژ€‚µپAڈ”ŒٍپAگ`‚ة”بپi‚»‚قپj‚«پA’†چ‘ڈï—گ‚·پv

‚ئ‚·‚éپAگ`ژO‘م–ع‚جچ¬—گ‚ج’†پA

‰¤Œٍڈ«‘ٹ”Jپi‚¢‚¸پj‚‚ٌ‚¼ژي—L‚ç‚ٌ‚âپA

‚ئ‚¢‚¤’آڈں‚جŒ¾—t’ت‚èپAڈژ–¯‚ج—«–M‚ھپA‰؛™ژڈم‚ًگ§‚µ‚½پA

“ˆê’éچ‘پA

‚ًژw‚µ‚ؤپA

’†چ‘پA

‚ئŒؤ‚رپA

پuگ¥‚جژٹ؟ڈ‰‚ك‚ؤ’†چ‘‚ً’è‚قپv

‚ئپA

گ`پEٹ؟“ˆê’éچ‘‚ج—جˆوپA

‚ًژw‚µ‚ؤپu’†چ‘پv‚ئŒؤ‚ٌ‚¾پBگ¼ژü‚جژ‘مپAںu‰¤’©‚ج‰¤‹E‚ً‚³‚µ‚½پu’†چ‘پv‚ھ”ھ•S”NŒo‚ؤپA–c’£‚µ‚½چL‘ه‚ب—جˆو‚ًژw‚·‚ةژٹ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB’کژز‚حپA

پu—lپX‚بگ¨—حٹش‚ة‚و‚éگي‘ˆ‚ً’ت‚¶‚ؤپw’†چ‘پx‚ھ–c’£‚µ‚ؤ‚¢‚«پAچإڈI“I‚ةپw‘گŒ´’éچ‘پx‚ً“ˆê‚µ‚½™±“z‚ئ‚جگي‚¢‚ً’ت‚¶‚ؤ‚»‚ج”حˆح‚ھ’è‚ـ‚ء‚ؤپv

‚¢‚ء‚½‚ئ‚·‚éپB‚»‚جڈغ’¥‚حپA

–œ—¢‚ج’·ڈéپA

‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ـ‚إ‚حپAگيچ‘‚جٹeچ‘‚ھ“G‘خگ¨—ح‚جگNچU‚ً‘j‚ق‚½‚ك‚ة’z‚¢‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚¾‚ھپAگ`‚حوâپE‰چ‚ج’z‚¢‚ؤ‚¢‚½’·ڈé‚ً—ک—p‚µ‚ؤپAŒس‚ض‚ج‘خڈˆ‚ئ‚µ‚ؤ’z‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ء‚½پB‚»‚ê‚حپu’†چ‘پv‚جٹO‚ًˆسژ¯‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB

ٹ؟‚حپA

پu‘گŒ´’éچ‘پv‚ئ‚جگي‚¢‚ًŒo‚ؤپu’†چ‘پv‚جŒ`‚ًŒ`گ¬‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپi’†—ھپjŒ»‘م’†چ‘‚ةپu“Gچ‘پv‚ھ‚ ‚é‚ئ‚·‚ê‚خپA‚»‚ê‚حˆê‘ج‚ا‚¤‚¢‚¤‘¶چف‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پHپ@’†چ‘‚ح‰½‚ً‹پ‚ك‚ؤگي‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤‚©پHپv

‚ئ‚¢‚¤{”ِ‚ج‚ـ‚ئ‚ك‚حپAچ،“ْ‚ج–c’£’†چ‘‚ض‚جپA‚ب‚©‚ب‚©‚ب”ç“÷‚إ‚ ‚éپB

ژQچl•¶Œ£پG

چ²“،گM–يپwگي‘ˆ‚ج’†چ‘Œأ‘مژjپxپiچu’kژذŒ»‘مگVڈ‘پj |

|

چu‹`‚·‚éƒhƒ‰ƒbƒJپ[ |

| ƒٹƒbƒNپEƒڈƒ‹ƒcƒ}ƒ“•زپwƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جچu‹`(1943-1989)~ƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒgپEŒoچدپE–¢—ˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚»‚¤پxپAپwƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جچu‹`(1991-2003)

~ƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒgپEŒoچدپE–¢—ˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚»‚¤پx‚ً“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA1943”N‚©‚ç2003”N‚ـ‚إ‚جپA60”N‚ة‚ي‚½‚éٹش‚ج31‰ٌ‚جچu‹`‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚½‚à‚ج‚¾پB

–َژزپu‚ ‚ئ‚ھ‚«پv‚ة‚حپA

پu‰B‚ê‚ؤ‚¢‚½ƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚ھ‚ ‚ç‚ي‚ꂽپBپv

‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھپA–{ڈ‘‚ًˆêŒ¾‚إŒ¾‚¢•\‚·‚à‚ج‚¾پA‚ئڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µپA•زژز‚ھپu‚ح‚¶‚ك‚ةپv‚إ‚¢‚¤‚و‚¤‚بپA

پuƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جƒoƒٹƒgƒ“‚ج‚و‚¤‚بگ؛پv

‚حپAژ†–ت‚إ‚ح–³—‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA‚ ‚é‚¢‚حپA

پu‚ ‚ç‚©‚¶‚ك—pˆس‚µ‚½چu‹`—p‚جƒmپ[ƒg‚ة‚ح‚ـ‚ء‚½‚–ع‚à‚‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚ئ‚«‚¨‚èکb‚ً‚â‚ك‚ؤژ©•ھ‚جچl‚¦‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚é‚»‚جژp‚حپA‚ـ‚é‚إ‘ه—ت‚جڈî•ٌ‚ًƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh‚µ‚ؤ‚¢‚éƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^پ[‚³‚ب‚ھ‚çپAچؤ‚رŒ³‚جکb‚ة–ك‚é‚ئپAƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh‚µ‚½ژ–ژہ‚âگ”ژڑ‚ًگD‚èچ‚ف‚ب‚ھ‚çژگك‚ً“WٹJ‚·‚éپv

—lژq‚حŒ©‚¦‚ب‚¢‚ة‚µ‚ؤ‚àپA

پuƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جکb‚ح‚ـ‚³‚ة•دŒ¶ژ©چفپAژہ‚ة‚³‚ـ‚´‚ـ‚بکb‘è‚ھ”ٍ‚رڈo‚µ‚ـ‚·پBŒ´‰؟‰ïŒv‚جکb‚ھ‚¢‚آ‚ج‚ـ‚ة‚©’Eگü‚µ‚ؤƒپƒ\ƒ|ƒ^ƒ~ƒA‚ج“sژsچ‘‰ئ‚جکb‚ة‚ب‚ء‚½‚©‚ئژv‚¦‚خپAچ‚“™‹³ˆç‚âˆم—أ‚ج—ًژj‚جڈذ‰î‚ةˆع‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ا‚¤‚¢‚¤‚ي‚¯‚©پAچإŒم‚ة‚ح‚»‚¤‚µ‚½کb‘è‚ًڈمژè‚ة‚ـ‚ئ‚كڈم‚°‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚إ‚·پBپv

‚ئ‚¢‚¤ƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جچu‹`‚ج•ذ—ط‚حپA‰M‚¦‚ب‚‚à‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚ء‚½’ِ“x‚ةپAچu‹`‚حˆَچü”}‘ج—p‚ةپAگ®—‚³‚ê‰ك‚¬‚ؤ‚¢‚邽‚كپAƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جچu‹`‚ج–£—ح‚حپAژ†–ت‚©‚ç‚حپAٹ´‚¶ژو‚ê‚ب‚¢‚ج‚ھژc”O‚إ‚ ‚éپB‚à‚¤ڈ‚µپAچu‹`‚ج‚ـ‚ـ‚ةپA•¶ژڑ‹N‚±‚µ‚·‚ׂ«‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚©پA‚ئ‚¢‚¤‹C‚ھ‚µ‚ب‚¢‚إ‚à‚ب‚¢پB

‚±‚ê‚ئ‘خ”ن‚³‚ê‚é‚ج‚ھپAپwHarvard Business

Reviewپxژڈ‚ةٹٌچe‚µ‚½33–{‚جک_•¶‚ًٹ®‘Sژûک^‚µ‚½پA

پwPپEFپEƒhƒ‰ƒbƒJپ[Œo‰cک_پxپiƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhژذپA2006”NپjپA

‚إ‚ ‚éپB1950”N‚©‚ç2004”N‚ـ‚إ‚جک_•¶‚ًڈW–ٌ‚µ‚ؤ‚¢‚éپBڈ‚ب‚‚ئ‚àپA‚±‚ê‚ً’ت“ا‚·‚ê‚خپA‚ظ‚عƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚ج‘S‚ؤ‚ھ‚ي‚©‚éپB‚µ‚©‚µپAژc”O‚ب‚ھ‚çپA–{ڈ‘‚حپAچu‹`‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚é‚ج‚©پA‘S•”‚ً“ا‚ٌ‚إ‚àپAƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚ج‘S‘ج‘œ‚ح‚آ‚©‚ف‚ة‚‚¢ٹ¶‚ف‚ھ‚ ‚éپB

‚»‚ê‚إ‚àپAƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جگوŒ©گ«‚ًژ¦‚·Œ©ژ–‚بکb‚حŒ‹چ\‚ ‚éپB‚½‚ئ‚¦‚خپA

’mژ¯ژذ‰ï‚ج“—ˆپA

‚ئپA‚»‚±‚إ‚جپA

’mژ¯کJ“ژزپA

‚ج‚ ‚è‚و‚¤‚ة‚آ‚¢‚ؤŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA

پuچ،‚جژ„‚½‚؟‚ةŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚éƒAƒپƒٹƒJ‚ج‹³ˆç‚جڈ«—ˆ‘œپvپi1971”NپjپA

‚إپA

پuٹwڈK‚حگ¶ٹU‘±‚‚à‚ج‚¾‚ئچl‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBچإ‚à‘هگط‚بٹwڈKپA‚آ‚ـ‚èچإ‚àڈd—v‚ب–{•¨‚ج‹³ˆç‚حپAگ¬گlŒü‚¯‚جگ¶ٹU‹³ˆç‚ب‚ج‚إ‚·پv

‚ئŒê‚èپA‚½‚¾‚µپA

پu‚±‚±‚إŒ¾‚¤گ¬گl‚ئ‚حپAٹù’è‚جچ‚“™‹³ˆç‚ًژَ‚¯پAژdژ–‚âگlگ¶‚إچغ—§‚ء‚½‹ئگر‚ًڈم‚°پAگ¬Œ÷‚ًژû‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ذ‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚·پBپv

‚ئ‚·‚éپB‚±‚±‚إŒ¾‚¤پA

گ¶ٹUٹwڈKپA

‚حپAƒJƒ‹ƒ`ƒƒپ[ƒZƒ“ƒ^پ[‚ة’ت‚¤ƒŒƒxƒ‹‚جˆس–،‚إ‚حپA‚à‚؟‚ë‚ٌ‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ة‚حپAƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚ج‹}‘¬‚بگi•à‚ة‘خ‰‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ھ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‚»‚ꂾ‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚½‚ئ‚¦‚خپAƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جڈم‹‰Œo‰cچuچہ‚إپA

پu‚ا‚ê‚‚ç‚¢‚ج•p“x‚إٹwچZ‚ة‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚ج‚©•·‚¢‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB‚·‚é‚ئپAپwڈ‚ب‚‚ئ‚à“ٌ”N‚ةˆê“x‚إ‚·‚ثپB•د‰»‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚‚½‚ك‚ة‚حپBژO”N‚©ژl”N‚ةˆê“x‚حٹwچZ‚إٹî–{‚ً•×‹‚µ’¼‚³‚ب‚¢‚ئپAژو‚èژc‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·‚©‚çپx‚ئ‚¢‚¤“ڑ‚¦‚ھ•ش‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBپvپi1999”Nپuٹw‚ش‚±‚ئ‚©‚狳‚¦‚邱‚ئ‚ضپvپjپA

‚ئ‚ ‚èپA‚µ‚©‚à‚»‚ê‚حƒnƒCƒeƒN‹ئٹE‚إ‚ح‚ب‚پAژ©“®ژش‹ئٹEپAچq‹َٹô‹ئٹEپAچHچى‹@‹ئٹE‚ب‚ج‚¾‚ئ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ح‚·‚ׂؤ‚ج‹ئٹE‚ة“–‚ؤ‚ح‚ـ‚éپB“–‘RپA

پu‚ذ‚ئ‚è‚ذ‚ئ‚è‚حƒXƒyƒVƒƒƒٹƒXƒg‚ة‚ب‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚½‚¾‚µپA’mژ¯‚ة‚ح‚à‚¤‚ذ‚ئ‚آپAٹï–‚ب“ءژ؟‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚ê‚حپAڈd—v‚بگV‚µ‚¢گi•à‚حƒXƒyƒVƒƒƒٹƒXƒg‚جگê–ه•ھ–ى‚©‚çگ¶‚ê‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤“ءژ؟‚إ‚·پB‚»‚¤‚µ‚½گi•à‚حپAٹO•”‚©‚ç‚à‚½‚炳‚ê‚é‚ج‚إ‚·پBپvپi1989”Nپu’mژ¯‚جچu‹`‡UپvپjپA

‚¾‚©‚çپA

پuٹî‘b‚ئ‚ب‚éگê–ه—جˆو‚ًˆغژ‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚»‚جˆê•û‚إ‚حٹO•”‚إ‹N‚±‚ء‚ؤ‚¢‚éƒCƒmƒxپ[ƒVƒ‡ƒ“‚جˆس–،‚à“Iٹm‚ة”cˆ¬‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پv

‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚جڈم‚إپAƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚حپA

پuژ©•ھژ©گg‚ج‹ڈڈêڈٹ‚ھ‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©پvپi1992”NپjپA

پuژ©•ھژ©گg‚ًŒo‰c‚·‚éپvپi1999”NپjپA

‚إپAگl—قژjڈمڈ‰‚ك‚ؤپA

پuژ„‚½‚؟‚حژ©•ھژ©گg‚ًŒo‰c‚·‚éگس”C‚ً•‰‚ي‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پv

‚ئٹ…”j‚µپA‚¾‚©‚炱‚»پA‚±‚ê‚©‚ç•K—v‚ب‚ج‚حپAٹwچZ‚جژٹْ‚ةپA

پu‚ا‚ج‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤٹw‚ׂخ‚¢‚¢‚ج‚©‚ًٹw‚خ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پv

‚ئپiپu‹³‚¦‚邱‚ئ‚©‚çٹw‚ش‚±‚ئ‚ضپvپjپAژw“E‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚حپA‚ذ‚ئ‚è‚ذ‚ئ‚è‚ھ

‹N‹ئ‰ئپA

‚ئ‚ـ‚إ‚¢‚©‚ب‚‚ئ‚àپA

Œآگlژ–‹ئژهپA

‚جٹ´ٹo‚ھ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚حپA‹Zڈp‚ج‘ه•دٹvژ‘م‚جچ،“ْ‚±‚»پA‚ـ‚³‚ة•K—v‚ب‚±‚ئ‚إپAپuƒپƒKƒgƒŒƒ“ƒh‚جچs•ûپvپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/481602237.html?1621535438پj‚إگG‚ꂽ‚و‚¤‚ةپiژR–{چNگ³پwژں‚جƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚إگ¢ٹE‚ح‚ا‚¤•د‚ي‚é‚ج‚©پxپjپA

پuپw‘هٹw‚ً‘²‹ئ‚µ‚½‚çپA‚à‚¤•×‹‚ح–³ˆس–،پx‚ئ‚¢‚¤پA30”Nˆبڈم‘O‚جڈ؛کa‚جژ‘م‚جچl‚¦•û‚©‚ç“ھ‚ًگط‚è‘ض‚¦‚و‚¤پv

‚ئپAژه’£‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚ـ‚³‚ة30”Nˆبڈم‘O‚ةپAƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚حپA

گ¶ٹUٹwڈKپA

‚ً’ٌڈ¥‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ•ھ‚éپB

‚±‚جژ‚جƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جپA

ژ©ژه“ئ—§‚جƒXƒyƒVƒƒƒٹƒXƒgپA

‚حپA

پuƒAƒCƒfƒ“ƒeƒBƒeƒBپvپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/436220288.htmlپj‚إگG‚ꂽپA

گlگ¶ƒRپ[ƒX‚جŒآ•ت‰»پA

‚ئڈd‚ب‚é‚ج‚إ‚ ‚éپiƒ}پ[ƒNپE‚kپEƒTƒrƒJƒXپwƒLƒƒƒٹƒAپEƒJƒEƒ“ƒZƒٹƒ“ƒO—ک_پxپjپBƒTƒrƒJƒX‚حپA

پuٹwچZ‚ً‘²‹ئ‚µ‚ؤڈAگE‚·‚邱‚ئپA‚ ‚é‚¢‚حژdژ–‚©‚çژں‚جژdژ–‚ةˆع“®‚·‚邱‚ئ‚حپA‰ïژذ‚ةˆث‘¶‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚حپAŒآگl‚ةˆث‘¶‚·‚é“xچ‡‚¢‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپv

‚ئ‚µپA

پu‚¢‚ـ‚إ‚àƒtƒ‹ƒ^ƒCƒ€Œظ—p‚ھژه—v‚بژdژ–‚جŒ`‘ش‚إ‚ ‚èپA’·ٹْ‚جƒLƒƒƒٹƒA‚à‘¶چف‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپAٹK‘w‘جŒn“I‚ب‘gگD‚ھ‰َ‚ê‚آ‚آ‚ ‚é‚ج‚ة‘±‚¢‚ؤپA—صژ‚جژdژ–‚âƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ€‚جژdژ–‚ھ‚ـ‚·‚ـ‚·ڈي‘ش‰»‚µ‚آ‚آ‚ ‚éپBƒfƒWƒ^ƒ‹ٹv–½‚ة‚و‚ء‚ؤپA‘gگD‚حƒ}پ[ƒPƒbƒgڈَ‹µ‚ةچ‡‚ي‚¹‚ؤ‚و‚èڈ¬‚³‚پA‚و‚èƒXƒ}پ[ƒg‚ةپA‚و‚è‹@•q‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ھ—v‹پ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپv

پu‘gگD‚حپA•Wڈ€“I‚بژdژ–‚ة”ٌ•Wڈ€“I‚بŒ_–ٌ‚ًچ¬“ü‚³‚¹‚ؤ‚¢‚éپBژdژ–‚حڈء‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ھپAŒظ—pگ”‚حŒ¸‚ç‚·‚ئ‚¢‚¤ژè–@‚ة‚و‚ء‚ؤپAƒvƒچƒWƒFƒNƒg‚جٹJژn‚ئ‹¤‚ةژn‚èپAگ»•i‚جٹ®گ¬‚ئ‹¤‚ةڈI—¹‚·‚éŒ_–ٌ‚ة•د‚¦‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپAŒظ—pŒ`‘ش‚ھ•د‰»‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپv

پu‘gگD‚ج’†ٹj‚إ“‚¢‚ؤ‚¢‚éکJ“ژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚³‚¦پAٹmژہ‚إ—\‘ھ‚إ‚«‚éƒLƒƒƒٹƒA‚ج‹ط“¹‚حڈء‚¦‚آ‚آ‚ ‚éپBٹm—§‚³‚ꂽکHگüپA“`““I‚ب‹طڈ‘‚«‚حڈء‚¦‚آ‚آ‚ ‚éپBچ،“ْ‚ج‘½‚‚جکJ“ژز‚حپAˆہ’肵‚½Œظ—p‚ةٹî‘b‚ًژ‚آŒکژہ‚بگ¶ٹˆ‚ً”“W‚³‚¹‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAگ¶ٹU‚ً’ت‚¶‚½ٹwڈK‚ً’ت‚¶‚ؤپA‚ ‚é‚¢‚ح’N‚©‚ھŒ¾‚ء‚½‚و‚¤‚ةپwگ¶‚«‚邽‚ك‚جٹwڈKپx‚ً’ت‚¶‚ؤپAڈ_“îگ«‚ج‚ ‚é”\—ح‚ًˆغژ‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پBˆہ’肵‚½گ¶ٹˆڈًŒڈ‚ج‚ب‚©‚إŒv‰و‚ً—§‚ؤ‚ؤƒLƒƒƒٹƒA‚ً”“W‚³‚¹‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA•د‰»‚µ‚آ‚آ‚ ‚éٹآ‹«‚ج’†‚إپA‰آ”\گ«‚ًŒ©‚¢‚¾‚µ‚ب‚ھ‚çپAƒLƒƒƒٹƒA‚ً‚¤‚ـ‚ٹا—‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پBپv

‚»‚ê‚حپAژdژ–‚ھ”ٌ•Wڈ€‰»‚³‚êپA‚»‚ج‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپAگlگ¶‚àپA”ٌ•Wڈ€‰»‚³‚êپA

پu‚»‚ꂼ‚ê‚ھچs‚¤ژdژ–‚ة‚و‚ء‚ؤژ©•ھ‚جˆہ’肵‚½‹ڈڈêڈٹ‚ً‚±‚جگ¢‚ج’†‚ةŒ©ڈo‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپvپB‚±‚¤‚¢‚¤ژ‘م‚ة•K—v‚ب‚ج‚حپA

پuٹé‹ئ‚ج’ٌ‹ں‚·‚镨Œê‚ًگ¶‚«‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAژ©•ھژ©گg‚جƒXƒgپ[ƒٹپ[‚ج’کژز‚ة‚ب‚èپAƒ|ƒXƒgƒ‚ƒ_ƒ“گ¢ٹE‚ة‚¨‚¯‚é“]گE‚ج‘ا‚ًژ©•ھ‚إژو‚ç‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پBپv

‚إ‚ ‚èپA

گlگ¶ƒRپ[ƒX‚جŒآ•ت‰»پA

‚ھ•K—v‚ئ‚·‚éپB‚»‚ê‚حپA

ژ©•ھ‚ج‹ڈڈêڈٹپA

‚حژ©•ھ‚إŒ©‚آ‚¯‚éپi1992”Nپuژ©•ھ‚ج‹ڈڈêڈٹ‚ھ‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©پvپj‚±‚ئ‚إ‚ ‚èپA

ژ©•ھژ©گg‚ًŒo‰c‚·‚éپA

‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپi1999”Nپuژ©•ھژ©گg‚ًŒo‰c‚·‚éپvپjپB

ژQچl•¶Œ£پG

ƒٹƒbƒNپEƒڈƒ‹ƒcƒ}ƒ“•زپi‹{–{ٹىˆê–َپjپwƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جچu‹`(1943-1989)~ƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒgپEŒoچدپE–¢—ˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚»‚¤پxپAپwƒhƒ‰ƒbƒJپ[‚جچu‹`(1991-2003)~ƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒgپEŒoچدپE–¢—ˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚»‚¤پxپiƒAƒ`پ[ƒuƒپƒ“ƒgڈo”إپjپA

ƒnپ[ƒoپ[ƒgپEƒrƒWƒlƒXپEƒŒƒrƒ…پ[•زپwPپEFپEƒhƒ‰ƒbƒJپ[Œo‰cک_پxپiƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhژذپA2006”Nپj

ƒ}پ[ƒNپE‚kپEƒTƒrƒJƒXپwƒLƒƒƒٹƒAپEƒJƒEƒ“ƒZƒٹƒ“ƒO—ک_پxپi•ں‘؛ڈo”إپj

ژR–{چNگ³پwژں‚جƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚إگ¢ٹE‚ح‚ا‚¤•د‚ي‚é‚ج‚©پxپiچu’kژذŒ»‘مگVڈ‘پj |

|

ژ×”nنiچ‘‚ج–إ–S |

| ژلˆن•q–¾پw“ن‚ج‹مڈB‰¤Œ پx“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپAژ×”nنiچ‘‚ئ‚آ‚ب‚ھ‚éک`چ‘‚جŒn•ˆ‚ھپAپuƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پv‚ة‚و‚ء‚ؤ–إ‚ع‚³‚ê‚é‚ـ‚إ‚ً•`‚پB“–‘RپAژ×”nنiچ‘‚حپA

‹مڈBگà‚ً‘O’ٌپA

‚ئ‚·‚éپB–l‚àپAŒû•‚ء‚½‚¢‚و‚¤‚¾‚ھپA

‹E“àگàپA

‚ح‚ ‚蓾‚ب‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚éپBƒ„ƒ}ƒg‚ج‰¤Œ ‚ة‘±‚‘هکa’©’ى‚حپA

ژ×”nنiچ‘پA

‚àپA

”ع–يŒؤپA

‚àڈ³’m‚µ‚ؤ‚¨‚炸پA’†چ‘‚جژjڈ‘‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‚¶‚ك‚ؤ’m‚ء‚½‹C”z‚إ‚ ‚éپB‹E“à‚ةژ×”nنiچ‘‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚½‚çپA‚»‚ê‚ح‚¨‚©‚µ‚¢پB‘؛ˆنچN•Fپwڈo‰_‚ئ‘هکaپxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/388163142.htmlپj‚إ‚àگG‚ꂽ‚و‚¤‚ةپA

پwé°ژuک`گl“`پx‚إ’m‚ç‚ꂽک`‚جڈ—‰¤”ع–يŒؤ‚ج–¼‚ھپAپwŒأژ–‹Lپx‚ة‚àپw“ْ–{ڈ‘‹Iپx‚ة‚à‘S‚ڈo‚ؤ‚±‚ب‚¢‚±‚ئپA

‚µ‚©‚àپAپw“ْ–{ڈ‘‹Iپx‚ج’کژز‚½‚؟‚حپA’†چ‘‚جژjڈ‘‚إ”ع–يŒؤ‚ج“à—e‚à‘¶چف‚à’m‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚ھ‚çپA‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸–¼‚ًڈo‚³‚ب‚©‚ء‚½پA

“™پX‚©‚çپA”ع–يŒؤ‚ھ‘هکa’©’ى‚ئ‚ح–³‰ڈ‚ج‘¶چف‚إ‚ ‚éپBڈ]‚ء‚ؤپAژ×”n‘نچ‘‚ح‘هکa’©’ى‚ئ‚ح‚آ‚ب‚ھ‚ç‚ب‚¢‚ج‚¾‚ئژv‚¤پB

’کژز‚جپA

‹مڈB‰¤Œ پA

‚حپAپuژ×”nڑمچ‘پvک_‚إ’ک–¼‚بŒأ“c•گ•Fژپ‚جپA

‹مڈB‰¤’©پA

‚ئڈd‚ب‚é‚ھپA‚»‚جˆل‚¢‚ًپA

پuŒأ“cژپ‚حپAژ×”nنiچ‘پiژپ‚جژه’£‚إ‚حژ×”nڑمچ‘پj‚ھ‹مڈB‚ة‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ئپAپwژOچ‘ژuپx‚جپwé°ڈ‘پx“Œˆخ™Bک`گl‚جڈًپiپwé°ژuپxک`گl“`پjˆبچ~‚ج’†چ‘ژjڈ‘‚ةŒ©‚¦‚éک`‚ة‚حکA‘±گ«‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ًژه‚بچھ‹’‚ئ‚µ‚ؤپA‹مڈB‚ً—ج“y‚ئ‚·‚鉤’©‚ھ–يگ¶ژ‘مڈ‰ٹْ‚©‚çژµگ¢‹I––‚ـ‚إ‘¶چف‚µ‚½‚ئ‚·‚éپB

‚µ‚©‚µپA’†چ‘پE’©‘N‚جژj—؟‚ة‚ف‚¦‚éک`‚ھ‚·‚ׂؤ‹مڈB‰¤’©‚ًژw‚·‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA–³—‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBژ„‚حپwچLٹJ“y‰¤”èپx‚ةŒ©‚¦‚éک`‚âپA‚¢‚ي‚ن‚éک`‚جŒـ‰¤پiژ]پE’؟پEچدپE‹»پE•گپj‚حƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ ‚ًژw‚·‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éپBپv

‚ئ‚µپA

پuƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ ‚ةژx”z‚³‚ê‚é‚ـ‚إ‹مڈB‚ة‘¶چف‚µ‚½‰¤Œ پvپA

‚ًپA

‹مڈB‰¤Œ پA

‚ئŒؤ‚شپB“ْ–{‚جژj—؟‚إ‚حپAƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ ‚حپA

ژOگ¢‹IŒم”¼‚©‚çژlگ¢‹IپA

‚ة‚©‚¯‚ؤ‚جپA

گ’گ_پEگ‚گmپEŒiچs“Vچc‚جژ‘مپA

‚آ‚ـ‚èپA

‘ه‰¤پi‚¨‚¨‚«‚فپj‚جژ‘مپA

‚ة—ٌ“‡“ˆê‚ج‰ك’ِ‚ة‚ ‚èپA

پuگ’گ_“Vچc‚جژ‘م‚ةپA“Œ‚ح–k—¤‚©‚ç“ŒٹCپA–k‚ح’OŒمپAگ¼‚ح‹g”ُ‚ھژx”z’n‚ئ‚ب‚èپA‚»‚جŒمپAڈo‰_‚àژx”z‚ة‹ü‚µ‚½پBگ‚گm“Vچc‚جژ‘م‚ة’A”n‚جگ¨—ح‚ًچ~‚µ‚½ƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ ‚حپA‚¢‚و‚¢‚و‹مڈB’n•û‚ة–{ٹi“I‚بگiڈo‚ً‚‚ي‚¾‚ؤ‚éپBپv

پw“ْ–{ڈ‘‹Iپx‚ئپw•—“y‹Lپx‚ة‚و‚ê‚خپAپuŒiچs“Vچcژ©گg‚ة‚و‚éگeگھپv‚حپA

ژlگ¢‹I‘O”¼پA

‚ئ’کژز‚حگ„’è‚·‚éپB‚آ‚ـ‚èپA

پu“ْ–{‚جژj—؟‚إ‚حپAƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ ‚ئ‹مڈBگ¨—ح‚جگعگG‚حژlگ¢‹I‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚ئ‚ف‚ئ‚ك‚ç‚ê‚ب‚¢پv

‚ج‚إ‚ ‚éپB

پuژOگ¢‹I‚ة‹مڈBڈ”چ‘‚ً“ٹ‡‚µ‚ؤ‚¢‚½ک`‰¤پE”ع–يŒؤ‚ج“s‚إ‚ ‚éژ×”n‘نچ‘‚ح‹E“à‚ج‘هکa‚إ‚ح‚ب‚پA‹مڈB‚ةڈٹچف‚µ‚½‚ئٹmگM‚·‚éڈٹˆب‚إ‚ ‚éپv

‚ئپB

Œiچs“Vچc‚ج‹مڈB‰“گھ‚حپAچإڈ‰‚حپAژlگ¢‹Iڈ‰“ھپA

پu“ى•”‹مڈB‚جڈPپi‚»پjچ‘پiژژ™“‡Œ§–¶“‡ژsپE‘]‰—ژs‚ ‚½‚è‚©پj‚ةژٹ‚éژٹْ‚إ‚ ‚éپB‚±‚جچ پA‹مڈB‚إ‚حپAپi”ع–يŒؤ‚جڈ@ڈ—پj

ڑم—^پiنi—^‚ئ‚àپj‚جژ‘م‚ح‚·‚إ‚ةڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚ي‚ê‚éپBپv

‚±‚ج‚ئ‚«‚حپA“Œ•”–k•”‚ًڈœ‚‹مڈB‚ًژx”z‰؛‚ة’u‚«پA

چ‘‘¢‚ًپA

‰Fچ²پA–LپAچ‘“ŒپA“ْ“cپA“ْŒüپA‘ه‹÷پAژF–€پA‰خپAˆ¢‘hپAˆ¯•ھپiˆ¯–kپjپA“V‘گپA

‚ة’u‚پB‚»‚µ‚ؤپAپuپwƒ„ƒ}ƒgƒ^ƒPƒ‹پx‚ئŒؤ‚خ‚ꂽڈ¬‰Oچcژqپi‚¨‚¤‚·‚ج‚ف‚±پj‚جچcژqپAگ¬–±“Vچc‚ج‚ ‚ئ‚ًŒp‚¬‘¦ˆت‚µ‚½’‡ˆ£“Vچcپv‚ھپA‰“گھ‚ًٹJژn‚·‚é‚ھپA

پiˆê‚ة‰]‚پj“VچcپA‚ف‚¸‚©‚çŒFڈP‚ً”°پi‚¤پj‚؟‚ؤپA‘¯‚ج–î‚ة‚ ‚½‚è‚ؤ•ِ‚¸پiڈ‘‹IپjپA

‚ئپA‹مڈB‰¤Œ ‘¤‚جپA

‰H”’ŒFکhپi‚ح‚µ‚ë‚‚ـ‚ي‚µپjپA

‚ئگي‚ء‚ؤ”sژ€‚µپA‘م‚ي‚ء‚½گ_Œ÷پi‚¶‚ٌ‚®‚¤پjچcچ@‚حپA

‘w‘ٹٍ–ىپi‚»‚»‚«‚جپjپA

‚إ‰H”’ŒFکhپi‚ح‚µ‚ë‚‚ـ‚ي‚µپjث‚µپi•ں‰ھŒ§’©‘qŒS’}‘O’¬پjپA–{‹’’nپAژR–هپi•ں‰ھŒ§‚ف‚â‚ـژsپj‚ة“ü‚éپBپw“ْ–{ڈ‘‹Iپx’‡ˆ£‹م”Nپi367پjژOŒژ•¸گ\ڈً‚ةپA

“]‚¶‚ؤژR–هŒ§‚ةژٹ‚èپA‘¥‚؟“y’wهپپE“c–û’أ•Qپi‚½‚ش‚çپi‚نپj‚آ‚ذ‚كپj‚ًوn‚·پBژ‚ة“c–û’أ•Q‚جŒZپA‰ؤ‰Hپi‚ب‚آ‚حپjپAŒR‚ً‹»‚µ‚ؤŒ}‚¦—ˆ‚éپB‘R‚é‚ة‘´‚ج–…‚جوn‚³‚ꂽ‚é‚ً•·‚«‚ؤ“¦‚®پA

‚ئ‚ ‚éپB’کژز‚حپA‚±‚ê‚ًپA

ژ×”nنiچ‘‚ج–إ–SپA

‚ئŒ©‚éپB

”ع–يŒؤپ¨ڑم—^پcپcپ¨“c–û’أ•QپA

‚ئ‘±‚ڈ—‰¤‚جŒn“‚ئŒ©‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚½‚µ‚©‚ةپA‚±‚جپA

“c–û’أ•Q‚ئپAŒZ‰ؤ‰HپA

‚حپAé°ژuپEک`گl“`‚جپA”ع–يŒؤ‚ج‚‚¾‚è‚جپA

•v–¹–³‚پA’j’ي‚ ‚èپAچ²‚¯‚ؤچ‘‚ًژ،‚قپA

‚جپA

”ع–يŒؤپ\’يپA

‚ً—قگ„‚³‚¹‚éپB‚ ‚ئ‚حپAچlŒأٹw“I‚بŒںڈط‚ھ‚ـ‚½‚ê‚é‚ھپA•S”N‚½‚ء‚ؤ‚àپA“Vچc—ث‚جŒںڈط‚ح‚³‚ê‚»‚¤‚à‚ب‚¢پB‚±‚جچ‘‚حپAژ©چ‘‚ج—ًژj‚·‚ç‹U‘•‚µ‚ؤ‚àœف‚ç‚ب‚¢‚炵‚¢پB

ژQچl•¶Œ£پG

ژلˆن•q–¾پw“ن‚ج‹مڈB‰¤Œ پxپiڈث“`ژذگVڈ‘پj |

| پ@ |

|

“àگيژj |

| ‘q–{ˆêچGپw“àگي‚ج“ْ–{Œأ‘مژjپ`ژ×”n‘نچ‘‚©‚ç•گژm‚ج’aگ¶‚ـ‚إپx‚ً“ا‚قپB

ƒTƒuƒ^ƒCƒgƒ‹‚ة‚ ‚é‚و‚¤‚ةپA–{ڈ‘‚إ‚حپA

–يگ¶ژ‘م‚©‚ç’†گ¢گ¬—§ٹْ‚ة‚©‚¯‚ؤپA‚¨‚و‚»850”Nٹش‚جپA

ژ×”n‘نچ‘ژ‘م‚جپAک`چ‘‚ج‹ç“zچ‘پEژ×”nنiچ‘گي‚©‚çپAƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ ‚جچ‘“à“ˆêگيˆبچ~پAگpگ\‚ج—گپA‰عˆخگھ“¢پA“VŒc‚ج—گپA‘O‹م”NپEŒمژO”N‚ج–ًپA‚ئ•گژm‚ھ‘ن“ھ‚µ‚ؤ‚‚é‚ـ‚إپA‚ً’ا‚ء‚ؤ‚¢‚پB

“¯‚¶’کژز‚ھژèٹ|‚¯‚½پA“ْ–{‚ج‘خٹOگي‚ًژو‚舵‚ء‚½پA

پwگي‘ˆ‚ج“ْ–{Œأ‘مژjپ|چD‘¾‰¤”èپA”’‘؛چ]‚©‚ç“پˆة‚ج“ü›„‚ـ‚إپxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/451581100.htmlپj‚إگG‚ꂽ‚و‚¤‚ةپA‘O‹ك‘م‚ج“ْ–{پA‹y‚رک`چ‘‚حپA‘خٹOگي‘ˆ‚ج‹ة‚ك‚ؤڈ‚ب‚¢چ‘‚إ‚ ‚ء‚½پBک`›„‚⌳›„‚ب‚ا‚ح•ت‚ئ‚µ‚ؤپA

ژlگ¢‹I––‚©‚çŒـگ¢‹Iڈ‰“ھ‚ة‚©‚¯‚ؤ‚ج‘خچ‚‹ه—يگيپAژµگ¢‹IŒم”¼‚ج”’‘؛چ]‚جگي‚¢پAڈG‹g‚ج”¼“‡گNچUپA

‚ج‚ف‚إ‚ ‚éپBˆê•ûپAچ‘“àگي‚àپA

پuژہ‚ح“ْ–{‚ح“àگي‚à‚«‚ي‚ك‚ؤڈ‚ب‚پA‚»‚ج‹K–ح‚à’†چ‘‚⃈پ[ƒچƒbƒpپAƒCƒXƒ‰ƒ€ژذ‰ï‚ئ”نٹr‚·‚é‚ئپAڈ¬‚³‚ب‚à‚جپv

‚إ‚ ‚ء‚½پiپu‚ح‚¶‚ك‚ةپvپjپB

پuŒأ‘مچإ‘ه‚ج“àگي‚إ‚ ‚ء‚½گpگ\‚ج—گ‚àپA“®ˆُ‚³‚ꂽ•؛—ح‚حپw“ْ–{ڈ‘‹Iپx‚ھŒê‚é‚و‚¤‚ب‘ه‹K–ح‚ج‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ح‚¸‚إ‚ ‚邵پA“VŒc‚ج—گ‚إچإŒم‚ـ‚إ•½ڈ«–ه‚ة•t‚«ڈ]‚ء‚½•؛‚ح‚²‚‚ي‚¸‚©پA•غŒ³‚ج—گ‚إ•½گ´گ·‚ھ“®‚©‚µ‚½•؛‚حژO•S–¼‚ظ‚ا‚إ‚ ‚ء‚½پiگي“¬ژ©‘ج‚ح‚إژ€‚ٌ‚¾ژز‚حˆêگl‚à‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤ژw“E‚à‚ ‚éپjپBپv

‚ج‚إ‚ ‚èپA

پu‚à‚؟‚ë‚ٌپAŒآپX‚جچ‡گي‚جŒ»ڈê‚ة‚¨‚¯‚éژہ‘ش‚ح‰ص—َ‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA‹]گµ‚ة‚ب‚ء‚½‘½‚‚جگlپv

‚ح‚¢‚é‚ة‚µ‚ؤ‚àپAٹCٹO‚©‚猩‚é‚ئپA

پu“ْ–{ژj‚ج•½کa‚³‚ة‚آ‚¢‚ؤٹ´گSپi‚©‚آٹ´“®پj‚µ‚ؤ‚¢‚éپv

‚ئپB‚µ‚©‚àپA“ء’¥“I‚ب‚ج‚حپA

پu‰¤Œ ‚»‚ج‚à‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤگي‘ˆ‚ً‚µ‚©‚¯‚½—ل‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚¢پv

‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚حپA

پu“ْ–{‚ةچ‘‰ئ‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚ھگ¬—§‚µ‚½‚ئ‚«پA’†چ‘‚ج‚و‚¤‚بˆصگ©ٹv–½‚ً”غ’肵‚ؤگ¢ڈP‚ًژx”z‚جچھ‹’‚ئ‚µ‚½‰¤Œ ‚ًچى‚ء‚½‚½‚كپA‰¤Œ ‚ً“|‚»‚¤‚ئ‚·‚éگ¨—ح‚à‚آ‚¢‚ة“oڈꂹ‚¸پA‰¤Œ ‘¤‚àˆصگ©ٹv–½‚ة‘خ‰‚·‚邽‚ك‚ج•گ—ح‚ً—pˆس‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پv

‚±‚ئ‚ئپA‰ء‚¦‚ؤپAگb‰؛‚ج‚à‚ج‚½‚؟‚àپA—ل‚¦‚خپA’·‚Œ —ح‚ًˆ¬‚ء‚½“،Œ´ژپ‚àپA

پu“V‘·چ~—صگ_کb‚إ“Vڈئ‘هگ_‚ج‘·‚ة‚ ‚½‚éàùàù‹n‘¸‚ةگڈ”؛‚µ‚½‚ئ‚·‚é“Vژ™‰®–½پi‚ ‚ك‚ج‚±‚â‚ث‚ج‚ف‚±‚ئپj‚ًژn‘c‚ئ‚µ‚ؤگف’èپv

‚µ‚ؤ‚¨‚èپAŒ —ح‚ً‹‚ك‚ؤ‚àپAژ©‚牤Œ ‚ًژ÷—§‚µ‚و‚¤‚ئ‚à‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚ê‚حپA•½ژپ‚⌹ژپ‚àپA“Vچc‰ئ‚©‚ç•ھ‚©‚ꂽژm‘°‚إ‚ ‚ء‚½‚½‚كپA

پu‰¤Œ ‚ً•گ—ح‚ة‚و‚ء‚ؤ–إ‚ع‚µ‚ؤگV‚½‚ب‰¤Œ ‚ًچى‚邱‚ئ‚و‚è‚àپAڈ—پi‚ق‚·‚كپj‚ً“Vچc‰ئ‚ة“ü‚ê‚ؤڈٹگ¶‚جچcژq‚ًژں‚ج“Vچc‚ة—§‚ؤپAژ©‚ç‚حٹOگت‚ئ‚µ‚ؤŒ —ح‚ًگU‚邤‚ئ‚¢‚¤پA“،Œ´ژپ‚ئ“¯‚¶•ûچô‚ً‚ك‚´‚µ‚½پBپv

‚±‚ê‚حپB

پuŒأ‘م‰¤Œ ‚ھٹm—§‚µ‚½گ_کb‚ةٹî‚أ‚‰¤Œ ‚ً”غ’肵پAگV‚½‚بژx”z‚جچھ‹’‚ًچى‚èڈم‚°‚é‚و‚è‚àپv

‚ح‚é‚©‚ةٹب•ض‚إŒّ‰ت“I‚ب•û–@پA

‚إ‚ ‚ء‚½پA‚ئپiپWڈمپjپB

‚±‚ٌ‚بچ‘“àگي‚ھپA‘¼چ‘‚ج‚و‚¤‚ةپA

ˆظ–¯‘°‚ئ‚جںr–إگيپA

‚ھ‹N‚±‚é‚ح‚¸‚ح‚ب‚¢پB‚½‚ك‚ةپA

پuچ‘‰ئ‘¤‚جپw’ا“¢پx‚àپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚حکa•½پE‰ùڈ_کHگü‚ًژه‘ج‚ئ‚µ‚½ٹOŒًŒًڈآ‚ھژه‚½‚é‚à‚ج‚إپA‘ه‹K–ح‚بگي“¬‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚اچs‚ي‚ê‚ب‚©‚ء‚½پv

‚ئ‚·‚éپBچ‘“à“ˆêگي‚جڈغ’¥پA

“ْ–{•گ‘¸“`ڈ³پA

‚ً‚ف‚ؤ‚àپA–w‚ا‚ھپA

‚¾‚ـ‚µ“¢‚؟پA

‚إپA‚±‚¤‚µ‚½•¨Œê‚ج‘¢Œ`‚حپA

پu’n•ûگ¨—ح‚ھٹ®‘S‚ة•گ—ح‚إک`‰¤Œ ‚ة‹ü•‚µ‚½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚ض‚ج”z—¶پA‚ـ‚½ژہچغ‚ة•گ—ح‚ة‚و‚éگھ”°‚إ‚ح‚ب‚پAٹOŒًŒًڈآ‚ة‚و‚ء‚ؤک`‰¤Œ ‚ئ“¯–؟ٹضŒW‚ًŒ‹‚ٌ‚¾‚±‚ئ‚ج”½‰f‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپBپv

‚ئ’کژز‚ح‘z’è‚·‚éپB‚±‚¤‚µ‚½—¬‚ê‚حپAپuگھˆخپv‚ئ‚¢‚ي‚ê‚éپAچâڈم“c‘؛–ƒکC‚ج‘خ‰عˆخگي‚إ‚à“¯‚¶‚إپA

پu‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ھŒRژ–—حچsژg‚ً‚ئ‚à‚ب‚ي‚ب‚¢گ§ˆ³پv

‚إ‚ ‚ء‚½پA‚ئ‚·‚éپB‚»‚جڈغ’¥‚ھپAٹâژ茧‚ة“`‚ي‚éپu‹S‚²‚ء‚±پv‚إ‚ ‚éپB

پu‚»‚ê‚ح‹S‚ھ“ê‚ً‚à‚ء‚ؤژq‚ا‚à‚½‚؟‚ً’ا‚¢‚©‚¯پA•ك‚ـ‚¦‚é‚ئچک‚ً“ê‚إŒ‹‚شپB•ك‚ـ‚ء‚½ژq‚ا‚à‚ح‹S‚جژèگو‚ئ‚ب‚èپAˆêڈڈ‚ة‘¼‚جژq‚ا‚à‚ً’ا‚¢‚©‚¯‚éپB‚»‚µ‚ؤ‘½گ”‚ئ‚ب‚ء‚½‹S‚جڈW’c‚ھچإŒم‚جژq‚ا‚à‚ًˆح‚ٌ‚إ•ك‚ـ‚¦‚é‚ـ‚إپA‚±‚ج—V‚ر‚ح‚آ‚أ‚‚ج‚إ‚ ‚éپB‰½‚ئ‚»‚ج—V‚ر‚حپw‚؟‚ٌ‚¶‚م‚سپx‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚½پBچإڈ‰‚ج‹S‚±‚»پA“c‘؛–ƒکC‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

—¤‰œˆآژ@ژgپE—¤‰œژ猓’ءژçڈ«ŒR‚إ‚ ‚éچâڈم“c‘؛–ƒکC‚ة—R—ˆ‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ح–¾‚ç‚©‚إ‚ ‚éپB

‚±‚¤‚µ‚½گي‚¢‚ھ“]‹@‚ًŒ}‚¦‚é‚ج‚حپAŒ¹—ٹ‹`پE‹`‰ئ‚ة‚و‚é‘O‹م”NپEŒمژO”N‚ج–ً‚إ‚ ‚éپB

ˆہ”{’ه”C‚ً–إ‚ع‚µ‚½گ~گىچٍ‚جگي‚¢‚إپA•ك‚炦‚½’ه”C‘¤‚ج“،Œ´Œoگ´‚ًپA

‹ê’ة‚ً‰„‚خ‚·‚½‚ك‚ة“ف“پ‚إڈ‚µ‚¸‚آژٌ‚ًژa‚éپA

‚ئ‚©پAˆہ”{ˆê‘°‚ً–إ–S‚³‚¹‚é‚ج‚ة‰ءگ¨‚µپAڈo‰HپE—¤‰œ‚ًژè’†‚ةژû‚ك‚½گ´Œ´•گ‘¥ژپ‚جŒمŒpژز‚ً‚ك‚®‚é“à•´‚ة‰î“ü‚µ‚½Œ¹‹`‰ئ‚حپA‹à‘ٍچٍ‚جگي‚¢‚إپA•؛—ئچU‚ك‚ة‚µپAڈ—ژq‹ں‚ً‚àٹFژE‚µ‚ة‚µپA•ك‚炦‚½گ´Œ´•گچt‚ًپA

•؛‚ج“¹‚إ‚حچ~گl‚ًٹ؟‘م‚ةˆµ‚¤‚ج‚ھŒأچ،‚ج—لپA

‚ئ‚·‚é’Qٹè‚ً–³ژ‹‚µپAژaژٌ‚ة‚µ‚½‚¤‚¦پA

گي‚¢‚جچإ’†پA–î‘q‚©‚çپA

پu—ٹ‹`‚حˆہ”{’ه”C‚ً“¢‚؟‰ت‚½‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚¸پA–¼•ë‚ً•ù‚°‚ؤگ´Œ´•گ‘¥‚ةگbڈ]‚µپA’ه”C‚ً‘إ‚؟”j‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½پB“ًپi‚ب‚êپ@‹`‰ئپj‚ح‘ٹ“`‚ج‰ئگl‚إ‚ ‚è‚ب‚ھ‚ç‘ه‰¶‚ ‚éژهŒNپi‰ئچtپj‚ًچU‚ك—§‚ؤ‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپA“V“¹‚جگس‚ك‚ً–ض‚é‚ة‚؟‚ھ‚¢‚ب‚¢پv

‚ئˆ«Œû‚ً—پ‚ر‚¹‚½“،Œ´گç”C‚ً•ك‚炦‚é‚ئپA‹`‰ئ‚حپA

پu‹à‚خ‚³‚ف‚إژ•‚ً“ث‚«”j‚ء‚ؤگم‚ًˆّ‚«ڈo‚µپA‚±‚ê‚ًگط‚点‚½پBگç”C‚ً”›‚èڈم‚°‚ؤ–ط‚جژ}‚ة’ف‚è‰؛‚°پA‘«‚ً’n‚ة’…‚©‚ب‚¢‚ظ‚ا‚ة‚µ‚ؤپA‚»‚ج‘«‚ج‰؛‚ةپA•گچt‚جژٌ‚ً’u‚¢‚½پBگç”C‚ح—حگs‚«پA‘«‚ً‰؛‚°‚ؤپAژهگl•گچt‚جژٌ‚ً“¥‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½پv

‚ئ‚¢‚¤پAپuŒأ‘مچ‘‰ئ‚إ‚ح‚ ‚肦‚ب‚¢پvژc‹s‚³پAڑn‹sگ«‚ًژ¦‚·پB‚±‚ê‚ھ•گ‰ئ‚ج“ڈ—ہ‚ئ‚¢‚ي‚ê‚錹‹`‰ئ‚إ‚ ‚éپB

گطژو‹“گ•گژm‚جڈK‚¢پA

‚ئ‚ح‚و‚Œ¾‚ء‚½‚à‚ج‚إپA–L“c•گپw•گژm’c‚ئ‘؛—ژپxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/461149238.htmlپj‚إگG‚ꂽ‚و‚¤‚ةپA

پuچف’n—جژه‚جٹJ”‚µ‚½ژ„—جپA‚ئ‚‚ة–{—ج‚حپAپw–¼ژڑ’nپx‚ئŒؤ‚خ‚êپA—جژه‚جپw–{‘îپx‚ھ’u‚©‚êپAپw–{‘îپx‚ًˆہ“g‚³‚ꂽ‘y—ج‚ھˆê‘°‚ج’†ٹj‚ئ‚ب‚ء‚ؤپA•گ—ح‚ً‚à‚؟پA•گژm’c‚ًŒ`گ¬‚µ‚½پB’†ڈ¬–¼ژه‘w‚ج’†‚ة‚حپA—جژه‚جکY“™‚ئ‚ب‚èپA—جژه‚جˆê‘°‚ئ‚ئ‚à‚ة‚»‚جگي—ح‚ًچ\گ¬‚µ‚½پB•گژm‚ج’†‚ةپA‘‘ٹ¯پEٹ¯گl‹‰‚ج‘ه—جژه‚ئ–¼ژهڈoگg‚ج’†ڈ¬—جژه‚ج“ٌٹK‘w‚ھگ¶‚ـ‚ꂽ‚ج‚àپA‚±‚ج‚±‚ë‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB•گ–ه‚ج“ڈ—ہ‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‚و‚¤‚بچ‹‘°‚حپA‘‘ٹ¯‚âچف’،ٹ¯گl‚ج’†‚إ‚à‚ء‚ئ‚àگ¨‚ًگU‚é‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پBپv

—v‚حپAچ‘“y‚ًژ„“I‚ة‚و‚葽‚™س’D‚µ‚½‚à‚ج‚ھ•گ‰ئ‚ج“ڈ—ہ‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚جˆس–،‚إپA’کژز‚ھپA‚¢‚ـ‚¾‚ةپA

ڈ®•گ‚ج‹C•—پA

‚ً‹M‚شˆس–،‚ھ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ئ’Q‚‚ج‚ة‚حپA“¯ٹ´‚إ‚ ‚éپB

ژQچl•¶Œ£پG

‘q–{ˆêچGپw“àگي‚ج“ْ–{Œأ‘مژjپ`ژ×”n‘نچ‘‚©‚ç•گژm‚ج’aگ¶‚ـ‚إپxپiچu’kژذŒ»‘مگVڈ‘پj |

|

ƒپƒKƒgƒŒƒ“ƒh‚جچs•û |

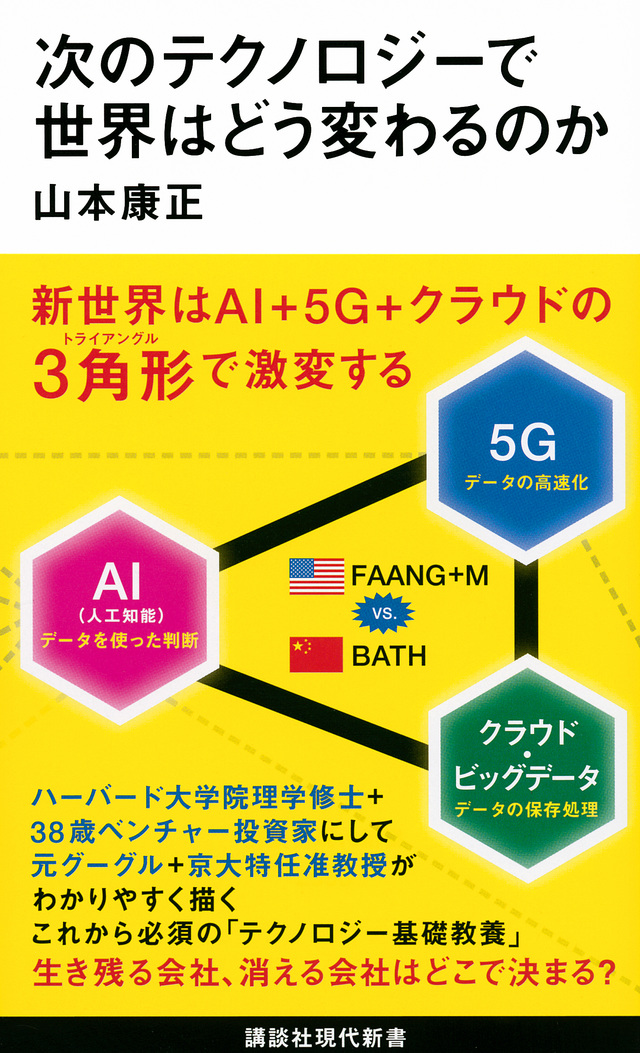

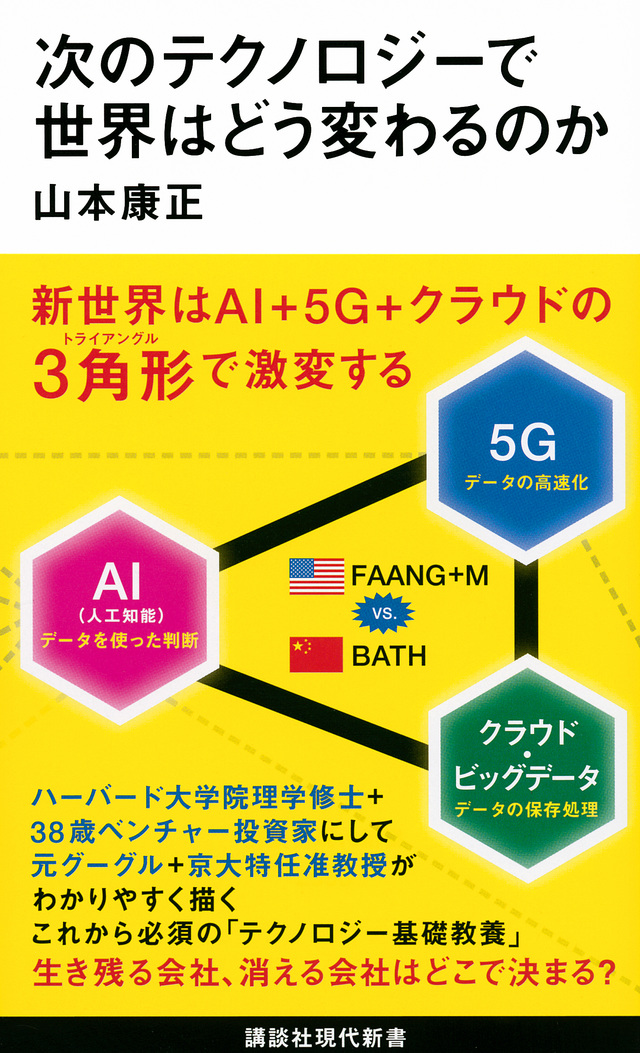

| ژR–{چNگ³پwژں‚جƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚إگ¢ٹE‚ح‚ا‚¤•د‚ي‚é‚ج‚©پx“ا‚قپB

ƒLƒƒƒbƒ`ƒRƒsپ[‚ةپA

ƒnپ[ƒoپ[ƒh‘هٹw‰@—ٹwڈCژmپ{38چخƒxƒ“ƒ`ƒƒپ[“ٹژ‘‰ئ‚ة‚µ‚ؤŒ³ƒOپ[ƒOƒ‹پ{‹‘ه“ء”Cڈy‹³ژِ‚ھ•`‚ƒeƒNƒmƒچƒWپ[ٹî‘bپA

‚ئ‚ ‚éپB‚»‚µ‚ؤپA‚Q”NŒم‚جƒrƒWƒlƒX‚حپA

AIپiگlچH’m”\پjپ{5Gپ{ƒNƒ‰ƒEƒh‚جƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹پA

‚ً’†گS‚ئ‚µ‚ؤگi‚قپA‚ئ’ٌڈ¥‚·‚éپB‚±‚±‚ـ‚إ‚حپA‚½‚ش‚ٌ—\‘z‚ج”حˆح‚¾‚낤پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ج’†گS‚ة‹ڈ‚é‚ج‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‚جپA

FAANپ{M

GپiƒtƒFƒCƒXƒuƒbƒNپEƒAƒ}ƒ]ƒ“پEƒAƒbƒvƒ‹پEƒlƒbƒgƒtƒٹƒbƒNƒXپEƒOپ[ƒuƒ‹پ{ƒ}ƒCƒNƒچƒ\ƒtƒgپjپA

‚إ‚ ‚èپA‚»‚ê‚ً–ز’ا‚·‚é‚ج‚حپA’†چ‘‚جپA

BATHپiƒoƒCƒhƒDپEƒAƒٹƒoƒoپEƒeƒ“ƒZƒ“ƒgپEƒtƒ@پ[ƒEƒFƒBپjپA

‚إ‚ ‚èپA“ْ–{‚ح‰ل’ ‚جٹO‚ا‚±‚ë‚©پAگ¶‚«ژc‚ê‚é‚©‚ا‚¤‚©ٹ낤‚¢‚ئ•·‚‚ئپA”–پX—\ٹ´‚ح‚µ‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚جپA’E—حٹ´‚ھ‹‚¢پBٹm‚©پAƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN‚ج‘·گ³‹`ژپ‚ھپA

پuŒ»چفگ¢ٹE‚ة300‰‰~ˆبڈم‚ج‰؟’l‚ھ‚ ‚é–¢ڈمڈê‚ج‚`‚hٹضکAٹé‹ئ‚ھ670ژذ‚ ‚é‚ھپA”¼•ھ‚ھƒAƒپƒٹƒJپA”¼•ھ‚ج”¼•ھ‚ھ’†چ‘پB“ْ–{‚ح‚ب‚ٌ‚ئ‚Rژذ‚ب‚ٌ‚إ‚·پvپA

‚ئژw“E‚µپA

پuƒnƒCƒeƒNƒWƒƒƒpƒ“‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚½‚ج‚ھپAٹ®‘S‚ةŒم‚ë‚ج‚ظ‚¤‚ً‚آ‚¢‚ؤچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚ب‚ٌ‚ئ‚µ‚ؤ‚à“ْ–{‚جگ•{پAŒoچدٹEپAٹë‹@ٹ´‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚®ژو‚è‘g‚ـ‚ب‚«‚ل‚¢‚¯‚ب‚¢پv

‚ئ‘i‚¦‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ًژv‚¢ڈo‚·پB

ƒ‚ƒm‚أ‚‚è“ْ–{پA

‚ب‚ا‚ئ20گ¢‹I“I‚ب‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éˆ×گژز‚إ‚حپA‚±‚ج‹}Œƒ‚ةگi‰»‚·‚éگ¢ٹE‚ج’ھ—¬‚ةڈو‚ê‚é‚ح‚¸‚ح‚ب‚¢پB

’کژز‚حپA‹ك–¢—ˆ‚ة‹N‚±‚éƒپƒKƒgƒŒƒ“ƒh‚ًپA

ƒfپ[ƒ^‚ھ‚·‚ׂؤ‚ج‰؟’l‚جŒ¹گٍ‚ة‚ب‚éپA

‚ ‚ç‚ن‚éٹé‹ئ‚ھƒTپ[ƒrƒX‹ئ‚ة‚ب‚éپA

‘S‚ؤ‚جƒfƒoƒCƒX‚ھ” ‚ة‚ب‚éپA

‘هٹé‹ئ‚ج—Dˆتگ«‚ھژ¸‚ي‚ê‚éپA

ژû‰v‚ح‚ا‚±‚©‚炦‚ؤ‚àOK‚إپA‹ئٹE‚ج•ا‚ھڈء‚¦‚éپA

گEژي‚ئ‚¢‚¤ٹT”O‚ھ‚ب‚‚ب‚éپA

Œoچدٹw‚ھ•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚پA

‚ئ7‚آڈم‚°‚ؤ‚¢‚éپBƒnپ[ƒh‚و‚èƒ\ƒtƒgپAƒ\ƒtƒg‚و‚èپAƒlƒbƒg‚جژ‘م‚إ‚ ‚éپBژه“±Œ ‚حپAƒlƒbƒgپ¨ƒ\ƒtƒgپ¨ƒnپ[ƒhƒEƒGƒA‚جڈ‡ˆت‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپBƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒrƒfƒIƒVƒ‡ƒbƒv‚©‚çƒXƒ^پ[ƒg‚µ‚½پA

ƒlƒbƒgƒtƒٹƒbƒNƒXپA

‚ھپA“®‰و”zگMƒTپ[ƒrƒX‚ج‹گ‘ه’éچ‘‚ئ‚ب‚èپA‚¢‚ـ‚âپAژ©‘O‚ج‰f‰و‚âƒhƒ‰ƒ}‚ًچى‚èپA‚»‚ج—\ژZ‚ھˆê’›‰~‚ئ‚¢‚¤‚ئپAƒnƒٹƒEƒbƒh‚·‚çپAƒlƒbƒg“®‰و”zگMƒTپ[ƒrƒX‚ھ—½‰ي‚·‚éژ‘م‚ھ—ˆ‚ؤ‚¢‚éپB‚ئ‚ب‚ê‚خپA‚à‚ح‚âƒeƒŒƒr‚ح‰ل’ ‚جٹO‚ة‚ب‚éپB

گ”ژü’x‚ê‚جپA

ƒ‚ƒm‚أ‚‚èپA

‚ة‚±‚¾‚ي‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپA’P‚ب‚é•”•i‰®‚ة‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBچ،“ْپAٹù‚ة‘½‚‚ج“ْ–{ƒپپ[ƒJپ[‚حiPhone‚ج•”•i‰®‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚ê‚ھ“ْ–{‚جگ–گ¨‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚©‚ا‚¤‚©پB

‚µ‚©‚µپA‚½‚ئ‚¦‚خپAƒAƒ}ƒ]ƒ“‚ھپA

ƒJƒپƒ‰•t‚«‚ج—â‘ Œةƒ‚ƒjƒ^پ[پA

‚ج“ء‹–‚ًژو‚ء‚ؤ‚¨‚èپA

پuƒ‚ƒjƒ^پ[‚ھڈي‚ة360“xٹؤژ‹‚µپA‚ ‚ç‚ن‚éگHچق‚جƒfپ[ƒ^‚ً‚ئ‚ء‚ؤ‚¢‚پB‰و‘fگ”‚ھڈم‚ھ‚ê‚خ—â‘ Œة‚ج‹÷پX‚جگHچق‚ھ‰½‚©‚ًگ³ٹm‚ة“ء’è‚إ‚«‚é‚ج‚إپAƒkƒPپAƒ‚ƒŒ‚ھ‚ب‚‚ب‚èپAگHچق‚ج”ج”„ƒ`ƒƒƒ“ƒX‚ًˆي‚·‚邱‚ئ‚ھ‚ب‚‚ب‚éپBپv

‚ئ‚¢‚ء‚ؤپAƒAƒ}ƒ]ƒ“‚حپAƒAƒŒƒT‘خ‰‚ج“dژqƒŒƒ“ƒW‚â—â‘ Œة‚ًٹJ”پE”ج”„‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپA—â‘ Œة‚ًگ»‘¢”ج”„‚إ‰ز‚®‚آ‚à‚è‚ح‚ب‚پA‚ ‚é‚¢‚حپAٹiˆہ‚إ—â‘ Œة‚ً’ٌ‹ں‚µپA•ت‚ج•ھ–ى‚إ–ׂ¯‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پBƒOپ[ƒOƒ‹‚ج–³—؟ƒپپ[ƒ‹ƒTپ[ƒrƒX‚ئ“¯‚¶‚إ‚ ‚éپB‚»‚¤‚ب‚ê‚خپA‰ئ“dƒپپ[ƒJپ[‚ح‘¶چف‚إ‚«‚ب‚¢پB“¯‚¶‚±‚ئ‚حپAƒxƒbƒh‚إ‚à‹N‚±‚éپB

پu‰،‚ة‚ب‚ء‚½‰ٌگ”پAگQ•ش‚è‚ً‘إ‚ء‚½‰ٌگ”پAگQ‚éˆت’uپAگQ‚éژpگ¨‚ب‚اپAگ‡–°’†‚ج‘S‚ؤ‚جƒfپ[ƒ^‚ًڈW‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپBپv

‚»‚µ‚ؤپA‚»‚جƒxƒbƒh‚ًٹiˆہ‚إ’ٌ‹ں‚·‚éپB‚»‚¤‚¢‚¤ژ‘م‚إ‚ ‚éپBƒ‚ƒm‚أ‚‚è‚إ‚حگ¶‚«ژc‚ê‚ب‚¢پB

ƒOپ[ƒOƒ‹‚حگ¢ٹE’†‚جگ}ڈ‘ٹظ‚ج–{‚ً1ƒyپ[ƒW’Pˆت‚إƒXƒLƒƒƒ“‚µ‚ؤ‚¢‚éپA

‚ئ‚¢‚¤پB‚¢‚ـپAƒlƒbƒg‚ًگ§‚·‚éژز‚حپA

ƒfپ[ƒ^‚ًگ§‚·‚éژزپA

‚ة‚ب‚è‚آ‚آ‚ ‚邱‚ئ‚ًڈ³’m‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚炾پB’†چ‘‚ج‹‚ف‚حپAگ¥”ٌ‚ح•ت‚ئ‚µ‚ؤپA

پu13‰گl‚ئ‚¢‚¤–c‘ه‚بچ‘“àگlŒû‚ة‰ء‚¦‚ؤپAƒvƒ‰ƒCƒoƒVپ[‚ئ‚¢‚¤ٹT”O‚ھ‚ب‚¢‚ة“™‚µ‚¢پv

‚±‚ئ‚¾پB‚½‚ئ‚¦‚خپAAI‚جگ«”\‚حپA

ƒfپ[ƒ^‚ج—ت‚ئ—D‚ꂽƒAƒ‹ƒSƒٹƒYƒ€‚جٹ|‚¯ژZ‚إ‚«‚ـ‚éپA

‚ئ‚¢‚¤پBƒfپ[ƒ^‚ج‰؟’l‚ة‹C‚أ‚¢‚ؤ‚¢‚é’†چ‘‚ھپA

پuƒAƒپƒٹƒJ‚ً’´‚¦‚é‚و‚¤‚بAI‚ًژ‚آ‚ج‚àژٹش‚ج–â‘èپv

‚ئ‚¢‚¤پB

گV‚µ‚¢ƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚ھٹJ‚–¢—ˆ‚ةپA’کژز‚ھٹy“V“I‚ب‚ج‚ح“–‘R‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA

پu‚»‚ê‚إ‚àƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚ح‘O‚ةگi‚ك‚é‚ׂ«‚¾پB—د—‚ح‘هژ–‚¾‚ھپAŒم‚إچl‚¦‚ê‚خ‚¢‚¢‚±‚ئ‚à‚ ‚éپB‚»‚ê‚و‚è‚à’ا‚¢‚آ‚¯‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ئ‚«‚ج‚ظ‚¤‚ھ’v–½“I‚إ‚ ‚éپB”½‘خˆسŒ©‚ح‚ ‚邾‚낤‚ھپAژ„‚ح‚»‚ج—§ڈê‚ً‚ئ‚éپBپv

‚ة‚حپAƒmƒCƒ}ƒ“‚ًژv‚¢ڈo‚·پB

چ‚‹´ڈ¹ˆêکYپwƒtƒHƒ“پEƒmƒCƒ}ƒ“‚ج“Nٹwپxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/480483995.htmlپj‚إگG‚ꂽ‚و‚¤‚ةپA”ٌگl“¹“I‚بŒ´ژq”ڑ’eٹJ”‚ة‚آ‚¢‚ؤپA

‚ي‚ê‚ي‚ê‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¢‚éگ¢ٹE‚ةگس”C‚ًژ‚آ•K—v‚ح‚ب‚¢پA

‚ئ’fŒ¾‚µ‚½پBƒmƒCƒ}ƒ“‚جژv‘z‚جچھq‚ة‚ ‚é‚ج‚حپA‰بٹw‚إ‰آ”\‚ب‚±‚ئ‚ح“O’ê“I‚ة“ث‚«‹l‚ك‚é‚ׂ«‚¾‚ئ‚¢‚¤پu‰بٹw—Dگوژه‹`پvپA–ع“I‚ج‚½‚ك‚ب‚ç‚ا‚ٌ‚ب”ٌگl“¹“I•؛ٹي‚إ‚à‹–‚³‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤پu”ٌگl“¹ژه‹`پv‚إ‚ ‚éپB

ƒmƒCƒ}ƒ“‚ح‚±‚¤Œ¾‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

‰نپX‚ھچ،چى‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح‰ِ•¨‚إپA‚»‚ê‚ح—ًژj‚ً•د‚¦‚é—ح‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚éپIپcپc‚»‚ê‚إ‚àژ„‚حپA‚â‚èگ‹‚°‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پBŒRژ–“I‚ب——R‚¾‚¯‚إ‚à‚¾‚ھپA‰بٹwژز‚ئ‚µ‚ؤ‰بٹw“I‚ة‰آ”\‚¾‚ئ‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حپA‚â‚èگ‹‚°‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ھ‚ا‚ٌ‚ب‚ة‹°‚낵‚¢‚±‚ئ‚¾‚ئ‚µ‚ؤ‚à‚¾پB‚±‚ê‚ح‚ح‚¶‚ـ‚è‚ة‚·‚¬‚ب‚¢پA

‚ئپB‚¢‚ـ‚»‚ج‹°‚낵‚³‚حپAگ§Œن•s”\‚ب‚ـ‚إ‚ةٹgژU‚µ‚ؤ‚¢‚éپBژ•ژ~‚ك‚ب‚«ƒeƒNƒmƒچƒWپ[—çژ^پA—کڈپ’ا‹پ‚ة‚حپA‚؟‚ه‚ء‚ئ‚½‚¶‚ë‚®‚ئ‚±‚ë‚ھ‚ ‚éپB

ژQچl•¶Œ£پG

ژR–{چNگ³پwژں‚جƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚إگ¢ٹE‚ح‚ا‚¤•د‚ي‚é‚ج‚©پxپiچu’kژذŒ»‘مگVڈ‘پj |

|

“V‰؛‚جˆس–، |

| “n粑ه–هپwگ´گ{‰ï‹cپ`ڈG‹g“V‰؛ژو‚è‚جƒXƒCƒbƒ`‚ح‚¢‚آ“ü‚ء‚½‚ج‚©پHپx“ا‚قپB

گM’·‰،ژ€Œم‚جگD“c‰ئ‚ج‚ ‚è‚و‚¤‚ًŒˆ‚ك‚½پuگ´گ{‰ï‹cپv‚إژه“±Œ ‚ًˆ¬‚ء‚½ڈG‹g‚حپA‚»‚جŒمپA

پuپiگ_ŒثپjگMچFپAپiژؤ“cپjڈں‰ئ‚ً‘’‚è‹ژ‚èپAڈ¬–qپE’·‹vژè‚جگي‚¢‚إپi–k”©پjگM—YپE“؟گى‰ئچN‚ً‹ü•‚³‚¹‚½پv

‚ئ‚³‚ê‚éڈG‹g‚ج“V‰؛ژو‚è‚ج—¬‚ê‚ًپAˆêژںژj—؟‚ً’†گS‚ةŒںڈط‚·‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ–{ڈ‘‚جˆسگ}‚إ‚ ‚éپB‚»‚µ‚ؤپAوثƒ–ٹx‚جگي‚¢پAڈ¬–qپE’·‹vژè‚جگي‚¢پAژlچ‘پE‹مڈBگھ”°‚ًŒo‚ؤپA‰œڈBژd’u‚ـ‚إ‚ًپA–{ڈ‘‚حژو‚èڈم‚°‚éپB

گlŒû‚ةنYàt‚µ‚ؤ‚¢‚é‘گà‚ًڈCگ³‚µ‚آ‚آڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپAچ،“ْپA‚ظ‚ع’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚»‚ج’†‚إپA

“V‰؛پA

‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ھپA‚ا‚¤•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚‚©‚ھپAڈG‹g‚ج•د‰»‚ئ‚ئ‚à‚ة–ت”’‚¢پB

ژü’m‚ج‚و‚¤‚ةپAگM’·‚حپA

“V‰؛•z•گپA

‚جژéˆَ‚ًژg‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپAچ،“ْپA‚±‚ج“V‰؛‚حپA

“ْ–{‘Sچ‘پA

‚جˆس–،‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھپA–¾ٹm‚ة‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB“V‰؛•z•گ‚ةپA

‘Sچ‘“ˆêپA

‚جˆس–،‚ح‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚جژ‘م‚ة‚¨‚¯‚éپA

“V‰؛پA

‚حپA

ڈ«ŒR‚ھژx”z‚·‚é‹E“àپA

‚ًژ¦‚µپA‚»‚ê‚ھ‹¤’ت”Fژ¯‚إ‚ ‚ء‚½پBگM’·‚ج“V‰؛‚جˆس–،‚حپA

‡@’n—“I‹َٹش‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‹“s‚ً’†گS‚ئ‚·‚éگ¢ٹEپA

‡A‘«—ک‹`ڈ؛‚âگD“cگM’·‚ب‚اپA“ء’è‚جŒآگl‚ً—£‚ꂽ‘¶چفپA

‡B‘ه–¼‚ج’¼ٹچ‚·‚éپuچ‘پv‚ئ‚ح‹و•ت‚³‚ê‚éپAڈ«ŒR‚جٹاٹچ—جˆوپA

‡CچL‚’چ–ع‚ًڈW‚كپAپu—`ک_پv‚ًŒ`گ¬‚·‚éŒِ“I‚بڈêپA

‚ةڈW–ٌ‚³‚ê‚éپA‚ئ‚¢‚¤پB‚à‚µگM’·‚جپu“V‰؛•z•گپv‚ھپAپu‘Sچ‘“ˆêپv‚ًˆس–،‚·‚é‚ب‚çپA‚»‚جژéˆَ‚ج‰ں‚³‚ꂽژèژ†‚ًژَ‚¯ژو‚ء‚½‘ه–¼‚ة‚µ‚ؤ‚ف‚ê‚خپAگéگي•zچگ‚جˆس–،‚ة‚ب‚éپB‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚ي‚´‚ي‚´‚·‚é‚ئ‚حچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢پBگM’·‚جˆسژ¯‚إ‚حپA

‹E“à•½’èپA

‚ھˆê‹`“I‚ة‚ ‚ء‚½پA‚ئŒ©‚ç‚ê‚éپA‚ئ‚¢‚¤پB‚µ‚©‚µپA‚¢‚آپA

“V‰؛=‘Sچ‘“ˆêپA

‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚©پB

ڈG‹g‚جژ–گص‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚‚ئپA“Vگ³ڈ\ˆê”Nپi1583پj”N‚©‚ç‘هچâڈé’zڈéچHژ–‚ًژn‚ك‚é‚ھپA‘Sچ‘‚ج‘ه–¼‚ة“®ˆُ‚ً‚©‚¯پAˆê“ْŒـ–œگl‚جگl•v‚ھچHژ–‚ةŒg‚ي‚ء‚½پA‚ئ‚³‚ê‚éپBŒم‚ةپA‰ئچN‚ج“V‰؛•پگ؟‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج‚ئ‚«پAڈG‹g‚حپA

“V‰؛گlپA

‚ًˆسژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚½پA‚ئ’کژز‚حŒ¾‚¤پB‚µ‚©‚µپA‚ـ‚¾پAڈG‹g‚حپAژRڈé‚ً’†گS‚ئ‚µ‚½پA

‹E“àپA

‚ًڈ¶ˆ¬‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ة‚ئ‚ا‚ـ‚éپBپu“V‰؛پv‚à‚»‚ج”حˆح‚إ‚ ‚éپB

‚»‚µ‚ؤڈ¬–qپE’·‹vژè‚جگي‚¢‚ًپA‰zŒمپEڈمگ™پA–kٹض“ŒپEچ²’|‚ئ‚ج—FچDٹضŒW‚ة‚و‚ء‚ؤ–kڈً‚ًŒ،گ§‚µپA

پuڈG‹g‚حپA‹ا’nگي‚إ‚جڈں”s‚و‚è‚àپAگM—YپE‰ئچN•ïˆح–ش‚ًŒ`گ¬‚µپcپc•ïˆح–ش‚ح‚¶‚ي‚¶‚ي‚ئƒ{ƒfƒBƒuƒچپ[‚ج‚و‚¤‚ة—ک‚¢‚ؤپv

Œ‹‹اپA

پuژہژ؟“I‚ةˆ«ڈًŒڈ‚ً吞‚ـ‚´‚é‚ً“¾‚ب‚©‚ء‚½گM—YپE‰ئچNکAچ‡ŒR‚ج”s–kپv

‚ة‚و‚èپAڈG‹g‚حپA

ڈ]ژOˆتپEŒ ‘ه”[Œ¾‚ةڈ–”C”Cٹ¯پA

‚³‚ê‚éپB‚±‚جŒمپAڈG‹g‚حپA

ٹ¯ˆت‚جˆ´گùپA

‚ً‚µپAگM—Y‚ةپA

گ³ژOˆتپEŒ ‘ه”[Œ¾پA

‚ًڈ–ˆتپE”Cٹ¯‚³‚¹‚éپB‚ـ‚¾“V‰؛‚حپA

‹E“à‚ة—¯‚ـ‚éپA

‚à‚ج‚جپAڈG‹g‚حپA

“V‰؛گlپA

‚ًˆسژ¯‚µپA“Vگ³ڈ\ژO”Nپi1585پj‚ةپA

ٹض”’پA

‚ةڈA”C‚µپA

–LگbپA

‚ئ‚¢‚¤گ©‚ًژ’‚éپB‚±‚جچ پAڈG‹g‚حپA‘«—کڈ«ŒR‚ھ—p‚¢‚½پA

Œن“àڈ‘پi‚¨‚ب‚¢‚µ‚هپjپA

‚ئ‚¢‚¤ڈ‘ژ®‚ًژg—p‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپBپuŒن“àڈ‘پv‚حپA

پu”‹‹ژز‚جˆسژv‚ًژ¦‚·’¼ڈَŒ`ژ®‚ج•¶ڈ‘‚إپA‰ئگb‚ج“Yڈَ‚ئƒZƒbƒg‚ة‚ب‚éپBڈ‘ژ~•¶Œ¾‚حپAپw–çپx‚إڈI‚ي‚邱‚ئ‚ھ‘½‚پAپw‹°پX‹قŒ¾پx‚ج‚و‚¤‚ب’ڑ”J‚ب‚à‚ج‚إŒ‹‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‘¸‘ه‚بŒ`ژ®‚ج•¶ڈ‘‚إ‚ ‚éپBژَ‚¯ژو‚ء‚½‘ٹژè‚حپA“Yڈَ‚ًڈ‘‚¢‚½‰ئگb‚ة•شژ–‚ً‘—‚èپAڈG‹g‚ض‚ج”âکI‚ً‚ث‚ھ‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپv

‚à‚ج‚إپA

پuŒن“àڈ‘‚إڈoگw‚ًˆث—ٹ‚µپAڈ‘ژ~•¶Œ¾‚ھپw–çپx‚إڈI‚ي‚éڈêچ‡‚حپAپwڈoگw‚µ‚ëپAˆبڈمپx‚ئ‚¢‚¤ƒCƒپپ[ƒWپv

‚ة‚ب‚èپA‚»‚ج—§ڈê‚ً—Dˆت‚ة’u‚«ژn‚كپA“¯ژٹْپA•¶ڈ‘’†‚ةپA

پuژ©Œh•\Œ»‚ً—p‚¢‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپBپv

ژ©•ھ‚ةŒhŒê‚ًژg‚¤‚ج‚إ‚ ‚éپBŒم‚ة‰ئچN‚àپA‚±‚ê‚ًگ^ژ—‚éپB

‚±‚جژٹْپAگ^“cڈ¹چK‚ئ“؟گى‰ئچN‚ھ‘خ—§پA

ڈم“cڈéچ‡گيپA

‚إپA“؟گى‘¤‚ح‘ه”s‚·‚éپB‚±‚ج‰ك’ِ‚إپAڈ¹چK‚ض‚جڈ‘ڈَ‚إپAڈG‹g‚حپA

“V‰؛‚ة‘خ‚µژ–‚ًچ\‚¦‚ؤ‚¢‚éپA

‚ئ‚µپA‰ئچN“¢”°‚جژ|‚ً“`‚¦‚éپB‚±‚ج‚ئ‚«پA

“V‰؛پپڈG‹gپA

‚إ‚ ‚ء‚½پBŒ‹‹ا‰ئچN‚ح‹ü•‚µپAڈم—ŒپAگbڈ]‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپA‚ـ‚¾‰œڈBپA‹مڈB‚حگbڈ]‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚à‚ج‚جپA‚ظ‚عپA‚±‚جژ“_‚إپAڈG‹g‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA“V‰؛‚حپA

“ْ–{‘Sچ‘پA

‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ê‚ة”؛‚ء‚ؤپA‘Sچ‘‚ج‘ه–¼‚ةپAژ©•ھ‚جپA

پu‰HژؤپvژپپA

‚âپA‰؛ژ’‚³‚ꂽگ©پA

پu–Lگbپvگ©پA

‚ًڈ”‘ه–¼‚ة—^‚¦ژn‚ك‚é‚ئ“¯ژ‚ةپA

ٹ¯ˆت‚ة‚و‚é‘ه–¼‚جڈک—ٌ‰»پA

‚ًگ}‚èپA

ڈک—ٌ‚جژ‹ٹo‰»پA

‚ًچs‚¢پA

پuڈG‹gˆê–ه‚â—L—ح‚ب‘ه–¼‚ھˆêگؤ‚ةŒِ‰ئگ¬پi‚‚°‚ب‚èپjپvپA

‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚پBڈG‹g‚حپA

پu’ٹڈغ“I‚بˆس–،‚إ‚ج•گ‰ئژذ‰ï‚جƒgƒbƒv‚إ‚ ‚éگھˆخ‘هڈ«ŒR‚و‚è‚àپAٹض”’پE‘¾گ‘هگb‚ئ‚¢‚¤Œِ‰ئژذ‰ï‚ج’¸“_‚ةˆت’u‚µپAŒِ‰ئ‚جƒVƒXƒeƒ€‚ًٹ·چœ’D‘ظ‚µ‚ؤ‘nڈo‚µ‚½پA“ئژ©‚ج•گ‰ئٹ¯ˆتگ§پv

‚ًچى‚èڈم‚°‚ؤ‚¢‚پB‚±‚جƒVƒXƒeƒ€‚حپA“؟گىژ‘م‚ة‚à“¥ڈP‚³‚ê‚éپB

“Vگ³ڈ\کZ”Nپi1588پj‚ةپA“‡’أ‹`‹v‚ة”‹‹‚µ‚½ڈ‘ڈَ‚ةپA

“V‰؛پA

‚ھ—p‚¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚جژپA“V‰؛‚حپA

“ْ–{‘Sچ‘پA

‚ًژw‚·پB‚±‚ê‚ًڑ…–î‚ئ‚µ‚ؤپAچ]Œثڈ‰ٹْ‚ة‚حپA

پu“V‰؛‚ح‹“s‚â‹E“à‚ًˆس–،‚µ‚ب‚‚ب‚èپA“ْ–{‘Sچ‘‚ًژw‚·پv

‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB

‚آ‚ـ‚èپAپu“V‰؛پv‚حپAژہژ؟“I‚ب‘Sچ‘گ§”e‚ة”؛‚ء‚ؤپA‚»‚ج”حˆح‚ھچL‚ھ‚èپAژ©•ھژ©گg‚ًپA‚»‚جˆس–،‚إپA

“V‰؛گlپA

‚ئˆسژ¯‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB

‚؟‚ب‚ف‚ةپAˆê”ت‚ةپAچ،“ْپA

گ´گ{‰ï‹cپA

‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA“–ژ‚جژj—؟‚ة‚حپA‚»‚¤‚¢‚¤Œؤڈج‚ح‚ب‚پA‚»‚جڑ…–î‚حپA’†‘؛چF–ç’کپw“ْ–{‹كگ¢ژjپxپi‘هگ³کZ”Nپi1917پjٹ§پj‚ئ‚³‚ê‚éپB

ژQچl•¶Œ£پG

“n粑ه–هپwگ´گ{‰ï‹cپ`ڈG‹g“V‰؛ژو‚è‚جƒXƒCƒbƒ`‚ح‚¢‚آ“ü‚ء‚½‚ج‚©پHپxپi’©“ْگVڈ‘پj |

|

ƒWƒFƒmƒTƒCƒh |

|

“c’†چژ•Fپw‚±‚ئ‚خ‚حچ‘‰ئ‚ً’´‚¦‚éپ\“ْ–{ŒêپAƒEƒ‰ƒ‹پEƒAƒ‹ƒ^ƒCŒêپAƒcƒ‰ƒ“ژه‹`پx“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA

پuƒEƒ‰ƒ‹پEƒAƒ‹ƒ^ƒCŒ¤‹†‚©‚ç’·‚¢ٹش—£‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ج‚à‚¤‚µ‚ي‚¯‚إ‚ ‚èپA‚س‚½‚½‚ر‚»‚ج“üŒû‚ة‚½‚؟‚à‚ا‚ء‚½چ،‚جٹ´ٹS‚ئگSڈî‚©‚çڈ‘‚¢‚½‚à‚جپv

‚ئ‚ ‚éپi‚ ‚ئ‚ھ‚«پj‚و‚¤‚ةپA“ْ–{Œê‚ج‹NŒ¹‚ً‚ك‚®‚éپA

ƒEƒ‰ƒ‹پEƒAƒ‹ƒ^ƒCگàپA

‚ج—ًژj‚ً’H‚è’¼‚·پB‚»‚ج舒B‚ب•¶ڈح‚ح“ا‚ف‚â‚·‚¢‚¹‚¢‚©پAƒEƒ‰ƒ‹پEƒAƒ‹ƒ^ƒCŒê‚ةٹض‚ي‚éŒn•ˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جŒ¤‹†‚»‚ج‚à‚ج‚و‚è‚àپA‚»‚ê‚ة‚©‚©‚ي‚éگl‚½‚؟‚جگlٹش–ح—l‚ھ‚ئ‚è‚ي‚¯–ت”’‚©‚ء‚½پB

“ْ–{Œê‚حپA

نP’…ŒêپA

‚ئŒ¾‚ي‚ê‚éپB‚»‚ê‚حپA

•،گ”‚ً•\‚·‚ج‚ةپuƒ^ƒ`پAƒ‰پAƒhƒ‚پv‚ج‚و‚¤‚بŒê”ِپA

‚ً‚آ‚¯‚½‚èپA“®ژŒ‚¾‚ئپA—ل‚¦‚خپAپu”ٍ‚شپv‚ب‚çپAپutobپv‚ئ‚¢‚¤Œêٹ²‚ةپA

tob anaiپi”ٍ‚خ‚ب‚¢پjپA

tob imasuپi”ٍ‚ر‚ـ‚·پjپA

tob ebaپi”ٍ‚ׂخپjپA

tob ôپi”ٍ‚ع‚¤پjپA

‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةپAپu‚‚ء‚آ‚¯‚½‚èپA–”ژ©—R‚ة‚ئ‚è‚ح‚¸‚µ‚ھ‚إ‚«‚éپvƒ^ƒCƒv‚جŒ¾Œê‚ئ‚³‚ê‚éپiƒhƒCƒc‚جŒ¾ŒêٹwژزپAƒ”ƒBƒ‹ƒwƒ‹ƒ€پEƒtƒHƒ“پEƒtƒ“ƒ{ƒ‹ƒg‚ة‚و‚ء‚ؤ’ٌڈ¥‚³‚ꂽپjپB‚»‚ê‚ھپA

ƒEƒ‰ƒ‹پEƒAƒ‹ƒ^ƒCŒêپA

‚ة‹¤’ت‚·‚é“ء’¥‚إپA“ْ–{Œê‚ھپAƒEƒ‰ƒ‹پEƒAƒ‹ƒ^ƒCŒê‚ئ‹¤’ت‚ةژ‚آ14‚ج“ءگF‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ‚ ‚éپB‚»‚ê‚حپA

پEŒêڈ‡‚ةژq‰¹‚ھکA‘±‚·‚邱‚ئ‚ً”ً‚¯‚éپi‚¾‚©‚ç“ْ–{Œê‚ة‚حstr-پi‚½‚ئ‚¦‚خƒXƒgƒ‰ƒCƒLپj‚ج‚و‚¤‚ةژq‰¹‚ھژO‚آ‚àڈd‚ب‚ء‚ؤ”‰¹‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‚ب‚¢پjپA

پEŒê“ھ‚ةr‰¹‚ھ‚±‚ب‚¢پA

پE•ê‰¹’²کa‚ھ‘¶چف‚·‚éپiڈم‘م“ءژꉼ–¼Œ‚¢‚جچb—قپE‰³—ق‚جˆل‚¢پjپA

پEٹ¥ژŒ‚ھ‘¶چف‚µ‚ب‚¢پA

پE•¶–@“IƒJƒeƒSƒٹپ[‚ة‚¨‚¯‚éگ«‚ھ‚ب‚¢پA

پE“®ژŒ‚جٹˆ—p•د‰»‚جژd•ûپi‹üگـپi‚½‚ئ‚¦‚خپAseeپ\sawپ\seenپj‚ھ‚ب‚ˆê—¥‚ةنP’…–@‚ة‚و‚éپA

پEپi“®ژŒ‚ة‚آ‚پjŒê”ِ‚جگعژ«‚ھ‘½‚¢پA

پE‘م–¼ژŒ‚ج•د‰»پi“ْ–{Œê‚حƒeƒjƒIƒn‚جگع”ِ‚ة‚و‚éپjپA

پEپi‘O’uژŒ‚إ‚ح‚ب‚پjŒم’uژŒ‚ج‘¶چفپA

پEپuƒ‚ƒcپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ھ‚ب‚پAپiپcپc‚ةپ`‚ھ‚ ‚éپj‚ئ‚¢‚¤ˆظ‚ب‚é—p–@‚ً‚ئ‚éپA

پEŒ`—eژŒ‚ج’Dٹiپiپ`‚و‚èپj‚ً—p‚¢‚éپA

پE‹^–âژŒ‚ھ•¶‚ج‚ ‚ئ‚ة‚‚éپA

پEگع‘±ژŒ‚ج—p—ل‚ھڈ‚ب‚¢پA

پEŒ¾—t‚جڈ‡ڈکپiپuŒہ’èژŒپvپ{پu”يŒہ’èژŒپvپj‹y‚رپAپu–ع“Iٹiپvپ{پu“®ژŒپv‚جŒêڈ‡پA

‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤ‚حپA‚³‚ـ‚´‚ـ‚ةک_‚¶‚ç‚ê‚ؤ‚«‚½‚ھپA

ƒCƒ“ƒhپEƒˆپ[ƒچƒbƒpŒêپA

‚ج‘cŒê‚ً’T‚ء‚ؤ‚¢‚‚و‚¤‚بپA

پuپw’N‚àˆê“x‚àŒ©‚½‚±‚ئ‚ھ‚ب‚¢‘cŒêپx‚ً‘z‘œ‚·‚éپv

‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ةپA’کژز‚حپAŒ¾Œê‚حپA

Œn““I—قژ—‚و‚è‚حپA—قŒ^“I‚ب‹¤’تگ«‚ة‚و‚ء‚ؤƒOƒ‹پ[ƒv‚ًگ¬‚·پA

‚ئ‚¢‚¤—§ڈê‚©‚çپA‚±‚¤ژw“E‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پuƒAƒ‹ƒ^ƒCŒê‚حپA‚½‚ئ‚¦‚خƒcƒ‰ƒ“’ل’n‚©‚çƒAƒ‹ƒ^ƒCژR’n‚ة‚©‚¯‚ؤ‚جچL‚¢’nˆو‚إ—V–q–¯‚جڈ”Œ¾Œê‚ھگعگG‚µچ‡‚ء‚ؤپA‹¤’ت‚ج—قŒ^“I“ء’¥‚ً‚à‚آƒAƒ‹ƒ^ƒCڈ”Œê‚ئ‚µ‚ؤŒ`گ¬‚³‚ꂽ‚ج‚©‚à‚µ‚ꂸپA‚ـ‚½‚»‚ê‚ھƒEƒ‰ƒ‹ڈ”Œê‚ئ’·ٹْ‚جƒRƒ“ƒ^ƒNƒg‚ً‚à‚ء‚½‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚±‚ج‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤŒ`گ¬‚³‚ꂽڈ”Œ¾Œê‚ًˆَ‰¢”نٹrŒ¾Œêٹw‚إچs‚ي‚ꂽ‚و‚¤‚ةپA’Pˆê‚ج‘cŒê‚©‚ç•ھ‰»‚µ‚½‚ئچl‚¦پAstoffliche

ÜbereinstimmungپiŒêœb‚╶–@“I“¹‹ï‚ب‚ا‚جژہژ؟“I‚بˆê’vپr‚ً‹پ‚ك‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚ج‚حŒë‚ء‚½‘z‘œ‚إ‚ ‚ء‚ؤپAژ~‚ك‚½•û‚ھ‚¢‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پBپv

Œ¾Œê‚ًپAƒ_پ[ƒEƒBƒ“‚جگi‰»Œn“ژ÷‚ةڈ€‚¦‚é‚ج‚حپA‚»‚à‚»‚à‚»‚ج‰¼’è‚»‚ج‚à‚ج‚ھŒںڈط‚³‚ê‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB

‚½‚¾پA–l‚ح‘fگl‚ب‚ھ‚çپAŒ¾Œê‚حپAŒêœb‚≹‰C‚âپA”‰¹‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پA

•¶ڈح‚جچ\‘¢پA

‚ ‚é‚¢‚حپA

Œê‚éچ\‘¢پA

‚ً”نٹr‚·‚ׂ«‚¾‚ئژv‚¤پB—ل‚¦‚خپAچ‘Œêٹwژز‚جژژ}گ½‹Lژپ‚حپA“ْ–{Œê‚إ‚ح¤

پ@

‚ة‚¨‚¯‚éپAپu‚½پv‚âپu‚ب‚¢پv‚حپAپu•\Œ»‚³‚ê‚éژ–•؟‚ة‘خ‚·‚éکbژè‚ج—§ڈê‚ج•\Œ»پvپiژژ}گ½‹Lپw“ْ–{•¶–@ŒûŒê•رپxپjپA‚آ‚ـ‚èکbژز‚ج—§ڈê‚©‚ç‚ج•\Œ»‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًژ¦‚·پuژ«پv‚ئ‚µپAپuچ÷‚ج‰ش‚ھچç‚پv‚ج•”•ھ‚ًپAپu•\Œ»‚³‚ê‚éژ–•¨پAژ–•؟‚ج‹q‘ج“IٹT”O“I•\Œ»پvپiژژ}¤‘OŒfڈ‘پj‚إ‚ ‚éپuژŒپv‚ئ‚µ‚½پB‚آ‚ـ‚è¤

پuپiژŒپj‚حپAکb‚µژè‚ھ‘خڈغ‚ًٹT”O‚ئ‚µ‚ؤ‚ئ‚炦‚ؤ•\Œ»‚µ‚½Œê‚إ‚·پBپuژRپvپuگىپvپuŒ¢پvپu‘–‚éپv‚ب‚ا‚ھ‚»‚ê‚إ‚ ‚èپA‚ـ‚½ژهٹد“I‚بٹ´ڈî‚âˆسژu‚ب‚ا‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپA‚»‚ê‚ھکb‚µژè‚ج‘خڈغ‚ئ‚µ‚ؤ—^‚¦‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپu”ك‚µ‚فپvپu‚و‚낱‚رپvپu—v‹پپvپuچ§ٹèپv‚ب‚ا‚ئ•\Œ»‚µ‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤپAپiژ«پj‚حپAکb‚µژè‚ج‚à‚ء‚ؤ‚¢‚éژهٹد“I‚بٹ´ڈî‚âˆسژu‚»‚ج‚à‚ج‚ًپA‹q‘ج‚ئ‚µ‚ؤˆµ‚¤‚±‚ئ‚ب‚’¼گع‚ة•\Œ»‚µ‚½Œê‚إ‚·پvپiژO‰Y‚آ‚ئ‚قپw“ْ–{Œê‚ح‚ا‚¤‚¢‚¤Œ¾Œê‚©پxپjپB

‚آ‚ـ‚èپuژ«پv‚ة‚¨‚¢‚ؤڈ‰‚ك‚ؤپA‚»‚±‚إŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ئکbژز‚ئ‚جٹضŒW‚ھ–¾ژ¦‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB‘¦‚؟¤

پ@‘وˆê‚ةپAژ«‚ة‚و‚ء‚ؤپAکbژز‚جژه‘ج“I•\Œ»‚ھ–¾ژ¦‚³‚ê‚éپBŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ئ‚ا‚¤‚¢‚¤ٹضŒW‚ة‚ ‚é‚ج‚©پA‚»‚ê‚ة‚ا‚¤‚¢‚¤ٹ´ٹS‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پAژ^گ¬‚ب‚ج‚©پA”غ’è‚ب‚ج‚©“™پXپB

پ@‘و“ٌ‚ةپAژ«‚ة‚و‚ء‚ؤپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚ھژ¦‚³‚ê‚éپB–ع‚ج‘O‚ة‚µ‚ؤ‚ب‚ج‚©پA‘z‚¢ڈo‚©پA‚ا‚±‚إŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚ھژ¦‚³‚ê‚éپB‚»‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤپAپV‚¢‚آپVŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚ئ‚¢‚¤پAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚جپV‚ئ‚«پV‚ئ“¯ژ‚ةپAŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚جپV‚ئ‚«پV‚àژ¦‚·‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB

پ@‚³‚ç‚ة‘وژO‚ةڈd—v‚ب‚±‚ئ‚حپAژ«‚جپV‚ئ‚«پV‚ة‚ ‚éکbژز‚حپAژŒ‚ًŒê‚é‚ئ‚«پAˆê’UژŒ‚جپV‚ئ‚«پVپV‚ئ‚±‚ëپV‚ةٹد”O“I‚ةˆع“®‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ًŒ»‘O‰»‚³‚¹پA‚»‚ê‚ً“üژq‚ئ‚µ‚ؤژ«‚ة‚و‚ء‚ؤ•ï‚ف‚±‚ٌ‚إ‚¢‚éپA‚ئ‚¢‚¤“_‚إ‚ ‚éپBژO‰Y‚آ‚ئ‚قژپ‚ج“Iٹm‚بژw“E‚ة‚و‚ê‚خپA

پu‚ي‚ê‚ي‚ê‚حپAگ¶ٹˆ‚ج•K—v‚©‚çپA’¼گع—^‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‘خڈغ‚ً–â‘è‚ة‚·‚邾‚¯‚إ‚ب‚پA‘z‘œ‚ة‚و‚ء‚ؤپA’¼گع—^‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢ژ‹–ى‚ج‚©‚ب‚½‚جگ¢ٹE‚ً‚ئ‚è‚ ‚°‚½‚èپA‰ك‹ژ‚جگ¢ٹE‚â–¢—ˆ‚جگ¢ٹE‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚½‚肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’¼گع—^‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‘خڈغ‚ة‘خ‚·‚é‚ي‚ê‚ي‚ê‚جˆت’u‚â’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é—§ڈê‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚بڈَ‘ش‚ھپA‚â‚ح‚è‚»‚ê‚ç‚ج‘z‘œ‚جگ¢ٹE‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚à‘¶چف‚·‚é‚ي‚¯‚إ‚·پBٹد”O“I‚ة“ٌڈd‰»‚µپA‚ ‚é‚¢‚ح“ٌڈd‰»‚µ‚½گ¢ٹE‚ھ‚³‚ç‚ة“ٌڈd‰»‚·‚é‚ئ‚¢‚ء‚½“üژqŒ^‚جگ¢ٹE‚ج’†‚ًپA‚ي‚ê‚ي‚ê‚حٹد”O“I‚بژ©Œب•ھ—ô‚ة‚و‚ء‚ؤ•ھ—ô‚µ‚½ژ©•ھ‚ة‚ب‚èپAŒ»ژہ‚جژ©•ھ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح“®‚©‚ب‚‚ؤ‚à‚ ‚؟‚炱‚؟‚ç‚ةچs‚ء‚½‚è‹A‚ء‚½‚肵‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پBچً“ْژ„‚ھپu‰J‚ھ‚س‚éپv‚ئ‚¢‚¤—\‘ھ‚ً—§‚ؤ‚½‚ج‚ةپAچ،’©‚ح‚س‚ç‚ب‚©‚آ‚½‚ئ‚·‚ê‚خپAŒ»چف‚جژ„‚ح

پ@پ@پ@پ@پ@پ@

—\‘z‚ج”غ’è ‰ك‹ژ

‰J‚ھ‚س‚ç ‚ب‚‚ ‚ءپ@‚½

پ@‚ئ‚¢‚¤‚©‚½‚؟‚إپA—\‘z‚ھ”غ’肳‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‰ك‹ژ‚جژ–ژہ‚ً‰ٌ‘z‚µ‚ـ‚·پBŒ¾Œê‚ة•\Œ»‚·‚ê‚خٹب’P‚بپA‚¢‚‚آ‚©‚جŒê‚ج‚آ‚ب‚ھ‚è‚ج‚¤‚µ‚ë‚ةپAژہ‚حپcپcژOڈd‚جگ¢ٹEپiچً“ْ—\‘z‚µ‚½‰J‚ج‚س‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚ئ‚«پV‚ئچ،’©‚ج‚»‚ê‚ً”غ’è‚·‚é“VŒَ‚ًٹm”F‚µ‚½پV‚ئ‚«پV‚ئ‚»‚ê‚ًŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚¢‚ـپVپپˆّ—pژزپj‚ئپA‚»‚جگ¢ٹE‚ج’†‚ضٹد”O“I‚ةچs‚ء‚½‚è‹A‚ء‚½‚è‚·‚é•ھ—ô‚µ‚½ژ©•ھ‚جژه‘ج“I‚ب“®‚«‚ئ‚ھ‚©‚‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپvپiژO‰Y¤‘OŒfڈ‘پj

پ@‚آ‚ـ‚èپAکbژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚¢‚ـپV‚©‚ç‚ف‚½‰ك‹ژ‚جپV‚ئ‚«پV‚àپA‚»‚ê‚ًŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éڈuٹش‚ة‚حپA‚»‚جپV‚ئ‚«پV‚ًŒ»‘O‰»‚µپA‚»‚جڈم‚إپA‚»‚ê‚ًŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚¢‚ـپV‚ة—§‚؟–ك‚ء‚ؤپA”غ’肵‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚éپB“üژq‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپAŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éژ–‘ش‚إ‚ ‚é‚ئ“¯ژ‚ةپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚ئ‚«پV‚ج’†‚ة‚ ‚éŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپV‚ئ‚«پV‚ة‘¼‚ب‚ç‚ب‚¢،‚آ‚ـ‚èپA¢کb‚µژè‚ج”Fژ¯£پiژO‰Y¤‘OŒfڈ‘پj‚ً‘½‘w“I‚ةژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‚±‚ê‚ًپA

پu“ْ–{Œê‚حپAکb‚µژè‚ج“à•”‚ةگ¶‹N‚·‚éƒCƒپپ[ƒW‚ًپAژںپX‚ةŒq‚°‚ؤ‚¢‚پB‚»‚¤‚¢‚¤ƒCƒپپ[ƒW‚حپA‚»‚ê‚ھŒ»ژہ‚جƒCƒپپ[ƒW‚إ‚ ‚êپA‘z‘œ‚جگ¢ٹE‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚êپAکb‚µژè‚ج“à•”‚إ‚حڈي‚ة”کb‚جژ“_‚إژہچفٹ´‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚éپBکb‚µژè‚ھ‰ك‹ژ‚ج‘جŒ±‚ًŒê‚é‚ئ‚«‚àپA‚±‚جƒCƒپپ[ƒW‚حکb‚µژè‚ج“à•”‚إ‚ح”کb‚جژ“_‚إ‘h‚ء‚ؤ‚¢‚é،پvپiŒF‘qگç”Vپw“ْ–{گl‚ج•\Œ»—ح‚ئŒآگ«پxپj

‚ئ‚¢‚¤Œ¾‚¢•û‚à‚إ‚«‚éپB

‚±‚¤‚¢‚¤پuŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئپv‚جچ\‘¢‚ج“ءگF‚ً‚àپA”نٹr‚µ‚ب‚¯‚ê‚خپA•\–ت“I‚ب—ق”ن‚¾‚¯‚إ‚حپAگ¶‚«‚½Œ¾—t‚ج“ء’¥‚ً”نٹr‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB‚»‚¤‚µ‚½Œ¾‹y‚حپA‚ ‚ـ‚茩‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھپA‹^–â‚إ‚ ‚éپB

‚ئ‚±‚ë‚إپA–{ڈ‘‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚حپA

‚±‚ئ‚خ‚حچ‘‹«‚ً’´‚¦‚éپA

‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAچ‘‰ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚½‚ئ‚¦‚خپA’†چ‘‚ھپAƒEƒCƒOƒ‹‚â“àƒ‚ƒ“ƒSƒ‹‚إ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚بپA

Œ¾Œê‚ًڈء–إ‚³‚¹‚éگچôپA

‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚©‚آ‚ؤ“ْ–{‚ھپAƒAƒCƒkگl‚ة“ْ–{Œê‹³ˆç‚ً‹‚¢‚ؤپAƒAƒCƒkŒê‚ًگâ–إ‚³‚¹‚½‚و‚¤‚ةپA‚¢‚ـپA

Œ¾Œê‚جƒWƒFƒmƒTƒCƒhپA

‚ًچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB’کژز‚حپA‚±‚¤ڈ‘‚پB‚±‚ê‚حپA

پuƒEƒCƒOƒ‹Œê‚⃂ƒ“ƒSƒ‹Œê‚ج‚و‚¤‚ة”ٌ•¶–¾Œê‚حپAپ\‚¢‚¸‚ê‚àƒAƒ‹ƒ^ƒCŒê‚¾پIپ@پ\ƒEƒCƒOƒ‹گlپAƒ‚ƒ“ƒSƒ‹گl–{گl‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚à–ہکf‚بŒ¾Œê‚¾‚©‚çپA‚ب‚é‚ׂ‘پ‚پA‚±‚ٌ‚ب—ٍ‚ء‚½Œ¾Œê‚ح‚â‚ك‚ؤٹ؟ŒêپiƒVƒiŒêپj‚ة“ü‚ê‘ض‚¦‚½‚ظ‚¤‚ھ–{گl‚½‚؟‚ج‚µ‚ ‚ي‚¹‚ة‚ب‚é‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤گM”O‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پBپu”]‚ج’†‚ج‚±‚ئ‚خ‚ج“ü‚ê‚©‚¦پvپ\‚±‚ê‚ح200”N‚ظ‚ا‘O‚جƒtƒ‰ƒ“ƒXٹv–½ژ‘م‚ةƒtƒ‰ƒ“ƒXگl‚½‚؟‚ھچl‚¦‚½‚±‚ئ‚جچؤŒ»‚¾پv

‚ئ‚µپA1794”N‚جچ‘–¯Œِ‰ï‚إƒoپ[ƒŒƒ‹‚ھپA

پu‰نپX‚حپAگ•{‚àپA•—‘‚àٹv–½‚µ‚½پB‚³‚ç‚ةŒ¾Œê‚àٹv–½‚µ‚و‚¤پBکA–Mژه‹`‚ئ–ہگM‚ح’ل’nƒuƒ‹ƒgƒ“Œê‚ًکb‚·پB–S–½ژز‚ئ‹¤کaچ‘‚ض‚ج‘ˆ«‚حƒhƒCƒcŒê‚ًکb‚·پB”½ٹv–½‚حƒCƒ^ƒٹƒAŒê‚ًکb‚·پB‹¶گMژز‚حƒoƒXƒNŒê‚ًکb‚·پv

‚ئپAپu‚¨‚‚ꂽƒ„ƒoƒ“‚ب–¯‘°‚ج‚±‚ئ‚خ‚حŒë‚ء‚½ژv‘z‚جƒ^ƒl‚إ‚ ‚èپA‚±‚ê‚ً‚â‚ك‚³‚¹‚ؤ•¶–¾Œê‚ة“ü‚ê‘ض‚¦‚ê‚خپA‚»‚ج–¯‘°‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚±‚ئ‚¾پv‚ئ‚¢‚¤—D‰zژv‘z‚ج”½‰f‚إ‚ ‚éپB–â‘è‚ب‚ج‚حپA

پu‚±‚ê‚حƒ`ƒ‡ƒ€ƒXƒLپ[‚جŒ¾Œêٹد‚ئ‚àگH‚¢ˆل‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBگlٹش‚ح‚·‚ׂؤپA•پ•ص•¶–@‚ًگg‚ة‚آ‚¯‚ؤگ¶‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپA‚ا‚ٌ‚بŒ¾Œê‚إ‚à‚ئ‚è‚©‚¦‚ç‚ê‚éپB‚©‚ê‚ç‚جگg‚ة‚آ‚¯‚½‚إ‚«‚جˆ«‚¢•êŒê‚ًپA‚è‚ء‚د‚ب•¶–¾Œê‚ئ“ü‚ê‘ض‚¦‚éپv

‚ئپA‚µ‚©‚àپA

پu“ْ–{‚ة‚à“¯—l‚بچl‚¦‚ً•ّ‚گl‚حŒˆ‚µ‚ؤڈ‚ب‚‚ب‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پBژ„‚جŒ¾Œêٹw‚ح‚±‚ج‚و‚¤‚ب’Pڈƒ‚بچl‚¦‚ً•ّ‚گl‚½‚؟‚ئ‚جژv‘z“I‚ب‚½‚½‚©‚¢‚¾پv

‚ئپB

پuگlٹش‚جچl‚¦•ûپA‚³‚ç‚ة‚حچl‚¦‚é—ح‚حŒ¾Œê‚ةˆث‘¶‚·‚é‚ج‚ف‚ب‚炸پAŒ¾Œê‚ة‚و‚ء‚ؤŒہ’肳‚ê‚éپv

‚ئ‚¢‚¤پAƒEƒBƒgƒQƒ“ƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚حپA

پuگl‚حژ‚ء‚ؤ‚¢‚錾—t‚إŒ©‚¦‚éگ¢ٹE‚ھˆل‚¤پv

‚ئ‚¢‚ء‚½پA–¯‘°‚جŒ¾—t‚ًگâ–إ‚³‚¹‚邱‚ئ‚حپA

–¯‘°‚ج•¶‰»پA

‚جگâ–إ‚إ‚ ‚èپA‚»‚ê‚حپA

–¯‘°‚»‚ج‚à‚ج‚جپA

‚ًپAڈء–إ‚³‚¹‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚ـ‚³‚ةپA‚¢‚ـ’†چ‘‚ج‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حپA

ƒWƒFƒmƒTƒCƒhپA

‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB

ژQچl•¶Œ£پG

“c’†چژ•Fپw‚±‚ئ‚خ‚حچ‘‰ئ‚ً’´‚¦‚éپ\“ْ–{ŒêپAƒEƒ‰ƒ‹پEƒAƒ‹ƒ^ƒCŒêپAƒcƒ‰ƒ“ژه‹`پxپi‚؟‚‚ـگVڈ‘پj

ژژ}گ½‹Lپwچ‘Œê›{Œ´ک_پxپiٹâ”gڈ‘“Xپj

ژO‰Y‚آ‚ئ‚قپw“ْ–{Œê‚ح‚ا‚¤‚¢‚¤Œ¾Œê‚©پxپiچu’kژذٹwڈp•¶Œةپj

پuŒ¾—t‚جچ\‘¢‚ئڈî•ٌ‚جچ\‘¢پvپihttp://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0924.htmپj |

|

ˆêگlˆê–¼ |

|

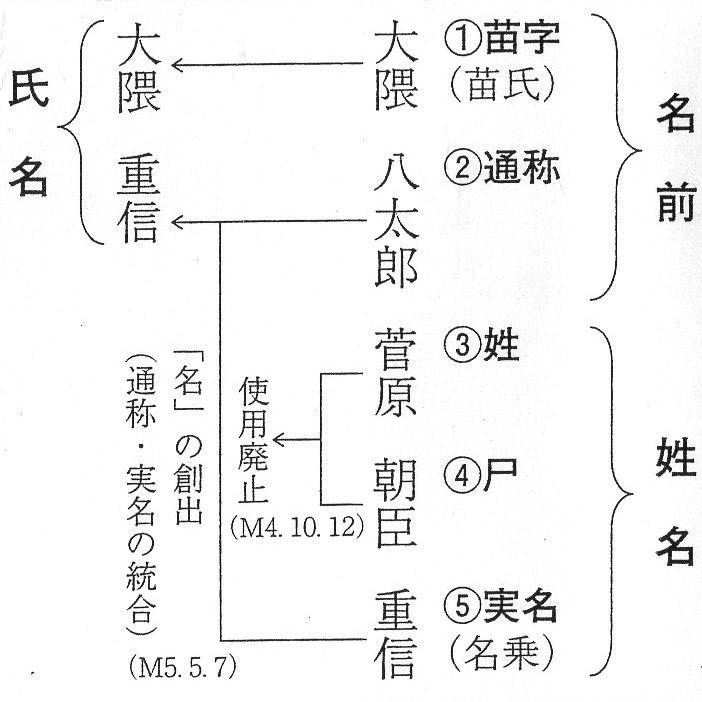

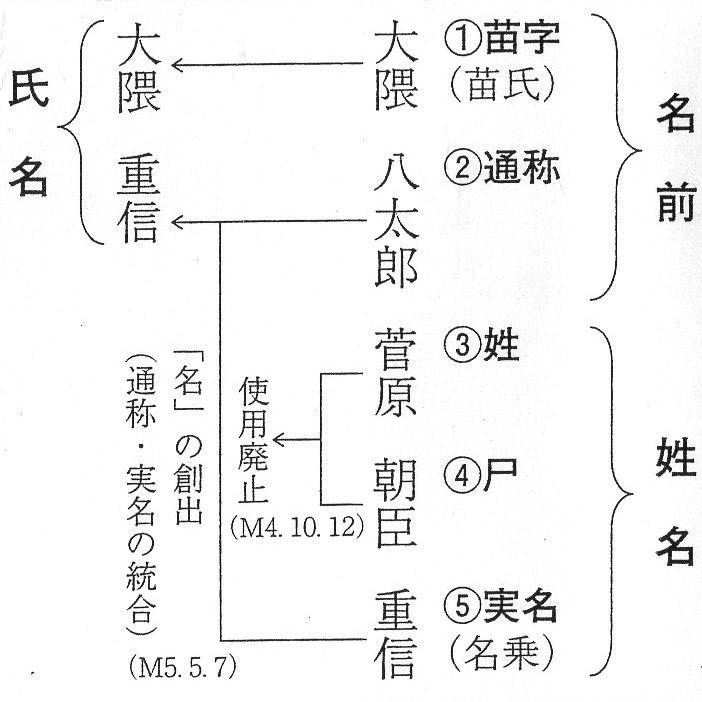

”ِکeڈGکaپwژپ–¼‚ج’aگ¶پ`چ]Œثژ‘م‚ج–¼‘O‚ح‚ب‚؛ڈء‚¦‚½‚ج‚©پx“ا‚قپB

–{ڈ‘‚إ‚حپA

پu“ْ–{گl‚جگl–¼‚ج—ًژj‚ًپAŒأ‘م‚©‚çŒê‚èژn‚ك‚邱‚ئ‚ً‚ ‚¦‚ؤ‚µ‚ب‚¢پBچ]Œثژ‘م‚جپw–¼‘Oپx‚ًڈo”“_‚ئ‚µ‚ؤپA‚»‚جژ‘م‚ة‚¨‚¯‚éگl–¼‚جڈيژ¯‚ھ‚ا‚ٌ‚ب‚à‚ج‚إپA‚»‚ê‚ھ‚¢‚©‚ب‚éŒoˆـ‚إ•د‰»‚µپA‚ا‚ج‚و‚¤‚ةچ،‚جپwژپ–¼پx‚ھگ¶‚ـ‚ꂽ‚©پ\پB‚»‚ê‚ًŒê‚肽‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‚ئ‚µپA‚»‚ج‚½‚ك‚ةپA

پu‚ـ‚¸چ]Œثژ‘م‚جگlپX‚ھ–³ˆسژ¯‚ج‚¤‚؟‚ةژَ—eپE‹¤—L‚µ‚ؤ‚¢‚½پA‚»‚جژ‘م‚جگl–¼‚جڈيژ¯پv

‚©‚çژn‚كپA‚»‚ê‚ھ‰¤گ•œŒأ‚ة‚و‚èپA’©’ى‚جڈيژ¯‚ئ‚·‚éگl–¼‚ض‚جگl–¼‚جپu‰¤گ•œŒأپv‚ً‹گ§‚³‚ê‚é’†‚إ‚جچ¬—گ‚ً’ت‚µ‚ؤپAŒ‹‹اپAچ،“ْ‚جپuژپ–¼پv‚ض‚ئ—ژ‚؟’…‚‚ـ‚إ‚جŒoˆـ‚ً•`‚پB

‚»‚جچ¬—گ‚جژûت‚ج‚ ‚肳‚ـ‚àٹٹŒm‚¾‚ھپAچ]Œثژ‘م‚ج–¼‘O‚جڈيژ¯‚حپA‰ü‚ك‚ؤ“ئژ©‚جگ¢ٹE‚¾‚ئ‹ء‚©‚³‚ê‚éپB

چ،“ْپA

ژپ–¼پA

‚ ‚é‚¢‚حپA

گ©–¼پA

‚ئ‚¢‚¤Œؤ‚ر•û‚إˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA—ل‚¦‚خپA

‰،•l‘¾کYپA

‚ب‚çپA

ژپپi‚ ‚é‚¢‚حگ©پj‚ھپA‰،•l

–¼‚ھپA‘¾کYپA

‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھپAڈيژ¯‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‚±‚ê‚حپA–¾ژ،Œـ”NŒـŒژژµ“ْ‚جپA

‘¾گٹ¯•zچگپA

‚إپA

ڈ]—ˆ’تڈجپE–¼ڈوپA—¼—l—p—ˆŒَ”yپAژ©چ،ˆê–¼‚½‚é‚ض‚«ژ–پA

‚ئپA

ˆêگlˆê–¼پA

‚ئ‚·‚éژ|‚ج•zچگˆبچ~‚ج‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB‚آ‚ـ‚èپA‹t‚ة‚¢‚¤‚ئپAچ]Œثژ‘م‚حپA—ل‚¦‚خپA•گژm‚¾‚ئپA

•cژڑپ{’تڈجپA

‚ئپA

–{گ©پ{–¼ڈوپA

‚ج—¼–¼‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚ًپA’کژز‚حپA

ˆëگl—¼–¼پA

‚ئŒؤ‚شپB

•cژڑ‚حپAچ]Œثژ‘مپA

•cژپپA

–¼ژڑپA

“™پX‚ئ•\‹L‚µپA‚±‚ê‚ًپA

گ©پA

‚ئ‚©پA

ژپپA

‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚½پB’تڈج‚حپA

‰“ژR‹àژlکYپA

‚جپA‹àژlکY‚ج‚و‚¤‚بپA‰؛‚ج–¼‘O‚إپA

–¼پA

‚ئ‚©پA

–¼‘OپA

‚ئŒؤ‚خ‚ꂽپB‚±‚ج’تڈج‚ة‚حپA

‡@‘هکaژç‚ئ‚©گ}ڈ‘“ھ‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بگ³ژ®‚جٹ¯–¼پA

‡Aژه‘VپAٹؤ•¨پAژهŒv‚ب‚ا‚جپA‹^ژ—ٹ¯–¼پiچ]Œثژ‘م‚حٹ¯–¼‚ً™Gڈج‚إ‚«‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپjپA

‡BŒF‘ پAگV‰E‰q–هپA•½”ھکY‚ب‚ا‚جˆê”ت“I‚ب’تڈجپA

‚جژOژي‚ھ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‘ه–¼پEٹّ–{‚ب‚ا‚ً’†گS‚ةپA

–{گ©پiگ©پjپA

‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚ھ‚ ‚èپA

Œ¹پA

‚ئ‚©پA

“،Œ´پA

‚ئ‚©پA

‚جپuگ©پv‚ًژ‚آپB–¼ڈو‚حپA

ژہ–¼پA

وپپA

–¼پA

‚ئ‚àŒؤ‚خ‚ꂽ‚ھپA’تڈيپA

پu“ْڈيگ¢ٹE‚إ‚حژg‚ي‚ب‚¢‚µپA‚»‚ج‹@”\‚à—L‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پv

‚à‚ج‚¾‚ھپA

–{گ©پ{–¼ڈوپA

‚ئ‚¢‚¤پAژ©گg‚جŒn•ˆ‚ً•\Œ»‚·‚éپuگ©–¼پv‚ئ‚µ‚ؤگف’肵‚ؤ‚¨‚•K—v‚ھ‚ ‚ء‚½پB’تڈي‚حژg‚ي‚ب‚‚ؤ‚àپA

پuگ³ژ®‚بٹ¯–¼‚ً–¼‘O‚ئ‚·‚é‘ه–¼‚ئˆê•”‚جٹّ–{‚ة‚حپAگlگ¶‚إˆê“x‚‚ç‚¢•K—v‚ة‚ب‚éپv

گف’è‚إ‚ ‚ء‚½پA‚ئ‚ ‚éپB

‚µ‚©‚µپA‚±‚جژپA’©’ى‚ح•ت‚جڈيژ¯پAŒأ‘مˆب—ˆ‚جٹ¯گ§‚ةٹî‚أ‚پAڈيژ¯‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚½‚ئ‚¦‚خپA

ژR•”پ{ڈh”Hپ{گشگlپA

‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةپA

ژپپi–{گ©پjپ{گ©پi=›™پ@‚©‚خ‚ثپjپ{–¼پiژہ–¼پjپA

‚إ•\‹L‚³‚ê‚éپB‚آ‚ـ‚èپA

گ©پ{ژہ–¼پA

‚±‚»‚ھپA‚»‚جگl‚جŒآگl‚ج–¼‚ئ‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚éپBٹ¯ˆت‚حپA‚ ‚‚ـ‚إپA‚±‚جگ©‚ة‘خ‚µ‚ؤ—^‚¦‚ç‚ê‚éپB

‚±‚ج’©’ى‚جڈيژ¯‚ھپA‰¤گ•œŒأ‚إ•œٹˆ‚³‚ê‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤپAˆغگV‚جŒـ”Nٹش‘هچ¬—گ‚ة‚ب‚é‚ھپA’¥•؛گ§“±“ü‚ئ‚ئ‚à‚ةپA

پuپwچ‘‰ئپx‚ھپwچ‘–¯پxŒآگl‚ًˆêŒ³“I‚ةٹا—پE”cˆ¬‚·‚éپv

•K—v‚ھ‚ ‚èپA

–¾ژ،”ھ”N“ٌŒژپA–¼ژڑ‹گ§—كپA

‚إپA‘Sچ‘–¯‚ةپuژپ–¼پv‹گ§‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚±‚êˆبچ~پA

•cژڑپ{–¼پA

‚ئ‚¢‚¤پuژپ–¼پv‚ھڈيژ¯‚ة‚ب‚éپB

پuپw•cژڑپx‚جŒŒ‰ڈ“I‚بˆس–،‚ئ‚©پA‚»‚ê‚ً–¼ڈو‚éگ³“–گ«‚ئ‚©پA‚»‚ٌ‚ب‚à‚ج‚ةپAپwچ‘‰ئپx‚ح‰½‚جٹضگS‚à‚ب‚¢پBپwچ‘‰ئپx‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚جپwژپ–¼پx‚ئ‚حپAپwچ‘–¯پxٹا—‚ج‚½‚ك‚ج“¹‹ï‚إ‚µ‚©‚ب‚¢پv

‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚جڈم‚ة—§‚ء‚ؤپA

Œثگذ–@پA

‚ھگ¬—§‚µپA

پuڈ‰‰ٌ‚ج’¥•؛‚ح’¥•؛‘خڈغژز‚ج80پ“‚ھ’¥•؛‚ً“¦‚ꂽپv‚ئ‚¢‚¤پA

’¥•؛گ§پA

‚جŒµٹi‰»‚ھ‰آ”\‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@

پi‹ك‘مژپ–¼‚جگ¬‚è—§‚؟پ@–{ڈ‘‚و‚èپj

’کژز‚ھŒ¾‚¤‚و‚¤‚ةپA

پu—ًژjڈمپw–¼‘Oپi•cژڑپ{’تڈجپjپx‚ئپwگ©–¼پiگ©پ{ژہ–¼پjپxپA‚»‚µ‚ؤ–¾ژ،Œـ”Nˆبچ~‚جپwژپ–¼پx‚ئ‚¢‚¤ژOژي—ق‚ھ‘¶چفپv

‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ج”Fژ¯‚àپAچ،“ْ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‹¤—L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ھپB

ژQچl•¶Œ£پG

”ِکeڈGکaپwژپ–¼‚ج’aگ¶پ`چ]Œثژ‘م‚ج–¼‘O‚ح‚ب‚؛ڈء‚¦‚½‚ج‚©پxپi‚؟‚‚ـگVڈ‘پj |

|

ژ©—R–¯Œ پEژذ‰ïژه‹`پE–¯–{ژه‹` |

|

—ر–خپw‹ك‘م“ْ–{‚جژv‘z‰ئ‚½‚؟پ\’†چ]’›–¯پEچK“؟ڈHگ…پE‹g–ىچى‘¢پx‚ً“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA

پu‹ك‘م“ْ–{‚ة‚¨‚¯‚é–¯ژهژه‹`‚ج‘¤‚ة—§‚آگژ،ژv‘z‚ج—ًژj‚ًپA‚ئ‚‚ةژOگl‚جگl•¨‚ً‚ئ‚è‚ ‚°‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚ ‚ئ‚أ‚¯‚ؤ‚ف‚½‚¢‚ئچl‚¦‚½پvپi‚ ‚ئ‚ھ‚«پj

‚ئ‚جˆسگ}‚إڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚حپA

پu‹ك‘م“ْ–{‚ة‚¨‚¯‚éژv‘zˆê”ت‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚ـ‚½پAگژ،ژv‘zˆê”ت‚إ‚à‚ب‚¢پvپiپWڈمپj

‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBژو‚èڈم‚°‚½‚ج‚حپA

’†چ]’›–¯پA

چK“؟ڈHگ…پA

‹g–ىچى‘¢پA

‚جژOگl‚إ‚ ‚éپBگ¶”N‚حپA’†چ]’›–¯‚حپA

چO‰»Œ³”Nپi1847پjپA

چK“؟ڈHگ…‚حپA

–¾ژ،ژl”Nپi1871پjپA

‹g–ىچى‘¢‚ھپA

–¾ژ،ڈ\ˆê”Nپi1878پjپA

‚إ‚ ‚èپA‹g–ىچى‘¢‚جگ¶‚ـ‚ꂽ‚±‚ëپA

پu’†چ]’›–¯‚حژ©—R–¯Œ ک_‚جگو’B‚جˆêگl‚ئ‚µ‚ؤ‚·‚إ‚ةˆê•”‚جگlپX‚ة’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBچK“؟ڈHگ…‚ح“yچ²‚إڈ”N‚ج“ْ‚ً‚·‚²‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپv

‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھپAژ‘م‚ة‚¨‚¯‚éژOژز‚جˆت’uٹضŒW‚ة‚ب‚éپB

‚±‚ج•SŒـڈ\”N‚جٹشپA

پu“ْ–{‚حژO‚½‚ر–¯ژهژه‹`ژv‘z‚جگو—ل‚ًژَ‚¯‚½پBڈ‰‚ك‚ة‚حژ©—R–¯Œ ‰^“®‚جŒ`‚إپA‚آ‚¬‚ح‘هگ³‚ج–¯–{ژه‹`‚ئ‚µ‚ؤپA‚³‚ç‚ة‘¾•½—m‚ج”sگيŒم‚ة‚¨‚¯‚éپAپu–¯ژه‰»پv‚ئ‚µ‚ؤپvپA

‚ئ’کژز‚حپu‚ح‚¶‚ك‚ةپv‚إŒê‚éپB‚µ‚©‚µپA—ٌ‹‚ج‹؛ˆذ‚ج’†‚إ‚جٹJچ‘پEˆغگVŒم‚ج–¯Œ ‰^“®‚ئپA”sگي‚ة‚و‚éپu–¯ژه‰»پv‚حپA‹¤‚ةٹOˆ³‚ج’†‚إ‚جپA‚¢‚ي‚خ‘¼—ح‚ة‚و‚é‚à‚ج‚¾پB—BˆêپA‘هگ³‚ج•پ’ت‘I‹“‰^“®‚»‚ج‚à‚ج‚ھپA“ْ–{‚إپA‚½‚¾‚ذ‚ئ‚آپA

چ‘–¯ژ©گg‚جژè‚إڈں‚؟ژو‚ء‚½‚à‚جپA

‚ج‚و‚¤‚ة–l‚حژv‚¤پB‚»‚جˆس–،‚إپAپu•پ’ت‘I‹“‰^“®پv‚ةژٹ‚é–¯ژهژه‹`ژv‘z‚ج—¬‚ê‚ًŒ©‚邱‚ئ‚حپAپu—^‚¦‚ç‚ꂽپv–¯ژهژه‹`‚ھپA‚ظ‚عŒ`ٹ[‰»‚µپAگٹژم‚µ‚ؤ‚¢‚éچ،“ْپA‚ئ‚è‚ي‚¯ˆس–،‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚ةژv‚¦‚ؤ‚ب‚ç‚ب‚¢پB

’›–¯’†چ]“ؤ‰îپi‚ئ‚‚·‚¯پj‚حپA

“Œ—m‚جƒ‹ƒ\پ[پA

‚ئŒؤ‚خ‚êپAژ©—R–¯Œ ‰^“®‚جچإ‘ه‚جژw“±ژز‚إ‚ ‚ء‚½پBپwژOگŒگlŒoمd–â“ڑپx‚إپA‚±‚¤Œ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پuگژ،‚ج–{ژ|‚حپAچ‘–¯‚جˆسڑŒ‚ةڈz—R‚µپAچ‘–¯‚ج’mژ¯‚ة“K“–‚µپAچ‘–¯‚ً‚µ‚ؤˆہ–ُ‚جٹy‚ً•غ‚؟‚ؤپA•ں—ک‚ج—ک‚ًٹl‚µ‚ق‚é‚ة‚ ‚éپB‚à‚µ‚ة‚ي‚©‚ةچ‘–¯‚جˆسڑŒ‚ة‚µ‚½‚ھ‚ي‚¸’mژ¯‚ة“K‚µ‚ب‚¢گ§“x‚ً—p‚¢‚é‚ئ‚«‚حپAچ‘–¯‚جˆہ–ُ‚جٹy‚ئ•ںژƒ‚ج—ک‚ئ‚ح“¾‚ç‚ê‚ب‚¢پB

پ@گêگ§‚©‚ç—§Œ›‚ةپA—§Œ›‚©‚ç–¯ژه‚ة‚ئگi‚ق‚ج‚ح‚ـ‚³‚ةگژ،‚ج”“W‚·‚éڈ‡ڈک‚إ‚ ‚éپBگêگ§گژ،‚©‚çˆê‘«”ٍ‚ر‚ة–¯ژهگژ،‚ة“ü‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚حپA‚¯‚ء‚µ‚ؤ‚»‚جڈ‡ڈک‚إ‚ح‚ب‚¢پBپv

‚ئپB’کژز‚حپA’›–¯‚جپA

پu‚»‚ج‹¹‰œ‚ة‚¨‚¢‚ؤپA—ک_“I‚ة‚حپA‹¤کaگ§‚ًژxژ‚µ‚آ‚آپA“–ژ‚ج“ْ–{‚ج’iٹK‚ة‚¨‚¢‚ؤپAژہŒ»‚³‚ê‚é‚ׂ«‚à‚ج‚حƒCƒMƒٹƒX‚ة—ق‚·‚é—§Œ›ŒNژهگ§‚إ‚ ‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئŒ©‚é‚ج‚ھ‚ ‚½‚é‚إ‚ ‚낤پBپv

‚ئˆت’u‚أ‚¯‚éپBچ‘‰ïٹJگف‰^“®‚ة—ح‚ً“ü‚êپA‘پ‚‚©‚ç•پ’ت‘I‹“ک_ژز‚إ‚ ‚ء‚½’›–¯‚حپA

—`ک_‚ج‘م•\‚جڈê‚ئ‚µ‚ؤ‚جچ‘‰ï‚ج’nˆتپA

‚ًڈdژ‹‚µ‚½پB

پu‚»‚¤‚µ‚ؤپAگ“}‚â‹cˆُ‚ً‚»‚ج”wŒم‚©‚ç—iŒى‚µپAگ؛‰‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤپA—`ک_پAˆê”تگl‚ة‚و‚é—`ک_‚ج’nˆت‚ً‘ه‚«‚ˆت’u‚أ‚¯‚½‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB—`ک_‚ح”ق‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حپAپw‘و“ٌ‚جŒNژهپx‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚ê‚حپw‘وˆê‚جپx‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ً‚ح‚خ‚©‚ء‚ؤŒ¾‚ء‚½‚à‚ج‚ئ‚µ‚©ژَ‚¯‚ئ‚ê‚ب‚¢پBپv

‚â‚ھ‚ؤپAگ“}گژ،‰ئ‚ةˆ¤‘z‚ً‚آ‚©‚·‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚àپA

گl–¯‚ض‚جˆ¤ڈî‚ئ—`ک_‚جڈdژ‹گM—ٹپA

‚ح•د‚ي‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB

ڈHگ…چK“؟™BژںکY‚حپA’›–¯چإ‘ه‚ج’يژq‚إ‚ ‚éپBڈHگ…‚ج–¼‚حپA’†چ]’›–¯‚©‚ç—^‚¦‚ç‚ꂽپBڈHگ…‚حپA‚±‚¤ڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپB

پuڈ¬گ¶‚ح—c”N‚جچ ‚و‚èپAچإ‚à‹}گi‚ب‚éپAچإ‚à‰كŒƒ‚ب‚éپAچإ‚à‹ة’[‚ب‚é”ٌŒR”ُژه‹`پA”ٌچ‘‰ئژه‹`پA–³گ•{ژه‹`‚جڈ‘‚ًˆ¤“ا’vŒَپBچںڈ‘‚≢•ؤ•¶ڈ‘‚ج–|–َ‚ة‚ح–³”VپAڈƒŒء‚½‚é‰ن“Œ—mگl‚ج’کڈq‚ة‚µ‚ؤپAژ§‚µ‚ؤ“Œ—mگl‘½گ”‚ج‘¸Œh‘[‚©‚´‚éڈٹ‚ةŒَپB‘¦‚؟پAکVژqپA‘‘ژq‚جڈ‘پAژك‰ق‚جŒo“T‚ة‚ؤŒَپv

‚ئپB’کژز‚حپAژذ‰ïژه‹`ژز‚ئ‚ب‚ء‚½ڈHگ…‚ج‘f’n‚ًپA

پu•دٹv‚·‚éژ‘م‚ئ‚»‚ج’†‚إ–v—ژ‚µ‚ؤ‚¢‚ٹK‹‰پAژ©—R–¯Œ ژv‘z‚ئ‚»‚ج‰^“®‚جگô—çپA‚ئ‚è‚ي‚¯‚»‚ج—ک_“Iژw“±ژز‚جˆêگl‚إ‚ ‚ء‚½’†چ]’›–¯‚ئ‚جگ[‚¢گعگGپAژٍ‹³“I‹³—{پA‚±‚ê‚ھ‚»‚ج‘f’n‚إ‚ ‚ء‚½پB”ق‚ح‚ف‚¸‚©‚çژٍ‹³‚©‚çژذ‰ïژه‹`‚ة“ü‚ء‚½‚ئ‚µ‚½‚±‚ئ‚à‚ ‚éپBپv

‚ئ‹L‚·پB“–ڈ‰پAژOگ\ڈ¬گٍچô‘¾کY‚ھŒ¾‚¤‚و‚¤‚ةپA

ڈO‹c‰@‹cˆُپA

‚ة‚ب‚éژu‚ًژ‚؟پAŒ¢—{‹BپA’Jٹ±ڈé‚çگژ،‰ئ‚ئ‚àگعگG‚µپA‹c‰ïژه‹`گچô‚ًژو‚ء‚ؤپA

•پ’ت‘I‹“پA

ژہژ{‚àژه’£‚µ‚½پB‚µ‚©‚µڈ™پX‚ةژذ‰ïژه‹`‚ةƒVƒtƒgپAˆہ”{ˆé—Y‚ç‚ئژذ‰ï–¯ژه“}‚ًŒ‹گ¬‚µپAپw•½–¯گV•·پx”‹ض‚ةٹضکA‚µ‚ؤپA•زڈWگl‚ئ‚µ‚ؤگس”C‚ً–â‚ي‚êپA“ٹچ–‚³‚ê‚é‚ھپA‚»‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤپA’کژز‚حپAڈHگ…‚حپA

پuپwƒ}ƒ‹ƒNƒX”h‚جژذ‰ïژه‹`ژزپx‚ئ‚µ‚ؤ“üچ–‚µ‚½‚ھپAپw‰كŒƒ‚ب‚é–³گ•{ژه‹`ژزپx‚ئ‚ب‚ء‚½ڈoچ–‚µ‚½پv

‚ئ•]‚·‚éپBڈoچ–ŒمپA“n•ؤ‚·‚é‚ھپA‹Aچ‘ŒمپAپu—]‚ھژv‘z‚ج•د‰»پv‚ئ‘肵‚ؤپA

پu•پ’ت‘I‹“‚â‹c‰ïگچô‚إ‚حگ^Œآ‚جژذ‰ï“Iٹv–½‚ًگ¬گ‹‚°‚邱‚ئ‚ح“’êڈo—ˆ‚تپAژذ‰ïژه‹`‚ج–ع“I‚ً’B‚·‚é‚ة‚حپAˆê‚ة’cŒ‹‚¹‚éکJ“ژز‚ج’¼گعچs“®پiƒfƒŒƒNƒgƒAƒNƒVƒˆƒ“پj‚ةˆث‚éٹO‚ح‚ب‚¢پBپv

‚ئژه’£‚µپA

•پ’ت‘I‹“‚ة‚و‚é‹c‰ïگ§–¯ژهژه‹`پA

‚ة‚و‚é•دٹv‚©‚çپA

’¼گعچs“®پA

‚ة‚و‚é•دٹv‚ض‚ئ‘ا‚ًگط‚éپB‚¾‚ھپAژO”NŒمپA‘ه‹tژ–Œڈ‚ةکAچہ‚µ‚ؤپA‘ك•ك‚³‚êپA”¼”NŒمڈˆŒY‚³‚ꂽپBچ،“ْپA‚±‚جژ–Œڈژ©‘ج‚ھپA

چ‘‰ئ‚ة‚و‚éƒtƒŒپ[ƒ€ƒAƒbƒvپA

‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپAڈHگ…ژ©گgپAژèژ†‚ج’†‚إپA–³گ•{ژه‹`ژز‚جٹv–½‰^“®‚ئ‚حپA

پu—B—ˆ‚ç‚ٌ‚ئ‚·‚éٹv–½‚ةژQ‰ء‚µ‚ؤ‰•ھ‚ج—ح‚ً’v‚·‚ׂ«ژv‘z’qژ¯‚ً—{گ¬‚µپA”\—ح‚ًŒP—û‚·‚é‘چ‚ؤ‚ج‰^“®پv

‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¨‚èپA’کژز‚حپA‚±‚¤ڈq‚ׂéپB

پu’¼گعچs“®‚ھ‹c‰ï‚ًŒo‚ب‚¢‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ح‹c‰ï‚ً‚ ‚ؤ‚ة‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚ؤپA’¼گعچs“®‚ب‚牽‚إ‚à‚â‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پBپv

‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA

پuŒںژ–‚â—\گR”»ژ–‚½‚؟‚حپA”قڈHگ…‚جکb‚ةپw–\—حٹv–½پx‚ئ‚¢‚¤–¼–ع‚ً‚آ‚¯پAپwŒˆژ€‚جژmپx‚ب‚ا‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ًچl‚¦ڈo‚µپAپw–³گ•{ژه‹`‚جٹv–½‚حچcژ؛‚ً‚ب‚‚·‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBچK“؟‚جŒv‰و‚ح–\—ح‚إٹv–½‚ًچs‚س‚ج‚إ‚ ‚éپBŒج‚ةپA‚±‚ê‚ة‚‚ف‚µ‚½‚à‚ج‚ح‘ه‹tچك‚ًچs‚ح‚¤‚ئ‚µ‚½‚à‚ج‚ة‚؟‚ھ‚ذ‚ب‚¢پx‚ئ‚¢‚¤ژO’iک_–@‚ً‚ئ‚ء‚½پv

‚ئپBڈط‹’‚إ‚ح‚ب‚پA‚إ‚ء‚؟‚ ‚°‚½پuŒv‰وپv‚ًپA—\’f‚إچظ‚¢‚½‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚à‰كŒ¾‚إ‚ح‚ب‚¢پB

‹g–ىچى‘¢‚حپAگ¶ٹUپA“Œ‹’éچ‘‘هٹw‹³ژِ‚ًژ«‚µ‚½Œم‚àپAچuژt‚ئ‚µ‚ؤ‘هٹw‚إ‹³•ع‚ً‚ئ‚葱‚¯‚½پB‚»‚ج‹ئگر‚حپA

چ‘“à‚جگژ،پA•ہ‚ر‚ةژذ‰ï–â‘èپA

‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پA

–¾ژ،•¶‰»ژjپiپw–¾ژ،•¶‰»‘SڈWپx30ٹھ‚جٹ§چs‚ةگs—حپjپA

’†چ‘–â‘èپiگ´چ‘گ•{‚ةڈµ‚©‚ê‚ؤ–k—m–@گٹw“°‚ج‹¤ٹ´‚ب‚ا‚ً–±‚ك‚½پjپA

‰¢•ؤ‚جگ‹ا–â‘èپiƒCƒMƒٹƒXپAƒhƒCƒcپAƒtƒ‰ƒ“ƒX“™‚ة—¯ٹw‚µ‚ؤ‚¢‚éپjپA

‚ھ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ”ق‚ً—L–¼‚ة‚µ‚½‚ج‚حپAپuŒ›گ‚ج–{‹`‚ًگà‚¢‚ؤ‘´—LڈI‚ج”ü‚ًچدپi‚بپj‚·‚ج“r‚ًک_‚¸پv‚ً‚ح‚¶‚ك‚ئ‚·‚éˆêکA‚جک_•¶‚إپA

–¯–{ژه‹`پA

‚ًگà‚«پAپu‚»‚جژہŒ»‚ھ“ْ–{‚ة‚¨‚¯‚é—§Œ›گژ،‚ً’Bگ¬‚·‚éڈٹˆب‚إ‚ ‚éپv‚±‚ئ‚ًژه’£‚µ‚½‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚حپA

پu‹ك‘مگژ،‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حپAپcپc‚¢‚ي‚ن‚é—`ک_‚ًژہژ؟“I‚ة‘nگ¬‚·‚é‚à‚ج‚حڈگ”‚ج“Nگl‚إ‚ ‚é‚ھپA‚±‚ê‚ًŒ`ژ®“I‚ةٹm’è‚·‚é‚à‚ج‚ح–¯ڈO‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج“_‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‹ك‘مگژ،‚ج—‘z‚ئ‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚حگâ‘خ“I–¯ڈOژه‹`‚ئ‚ح‘ٹ—e‚ê‚ب‚¢پBˆê”ت–¯ڈO‚»‚êژ©گg‚ھ‚½‚¾‚؟‚ة‚·‚ׂؤ‚ج–â‘è‚جŒˆ’èژز‚½‚é”\—ح‚ًٹ®‘S‚ة”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚·‚é‚و‚¤‚بگà–¾‚حپA‚ئ‚¤‚ؤ‚¢ڈ³”F‚µ‚¤‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚ح‚ب‚¢پBژہچغ‚ج‰^—p‚©‚猩‚ؤ‚àپAچ،“ْ‚ج–¯ڈO‚ح‚آ‚ث‚ةڈگ”گê–ه‚جژw“±ژز‚ً•K—v‚ئ‚µپA‚¢‚ي‚ن‚éژw“±ژز‚ح‚ـ‚½–¯ڈO‚ئ‚س‚¾‚ٌ‚جگعگG‚ً•غ‚آ‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚ـ‚·‚ـ‚·ژ©•ھ‚ج‘ڈ–¾‚ً‚ف‚ھ‚¢‚ؤ‚¢‚éپB‚و‚¤‚·‚é‚ةپA–¯ڈO‚حژw“±ژز‚ة‚و‚ء‚ؤ‹³ˆç‚³‚êپAژw“±ژز‚ح–¯ڈO‚ة‚و‚ء‚ؤ’bکB‚³‚ê‚éپB‹ك‘مگژ،‚ج—‘z‚حچإچ‚چإ‘P‚جگژ،“I‰؟’l‚ج‚إ‚«‚邾‚¯‘½‚‚جژذ‰ï“IژہŒ»‚ً•غڈل‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚éپB‚»‚جگ”‚ ‚é“ء’¥‚ج‚¤‚؟پAچإ‚à‚¢‚؟‚¶‚邵‚¢‚à‚ج‚ح–¯ڈO‚جˆسŒü‚ًڈd‚ٌ‚¸‚é‚ئ‚¢‚¤“_‚ة‚ ‚éپBپv

‚ئ‚µپA‚»‚جˆس–،‚إپA‚±‚ê‚ًپA

–¯–{ژه‹`پA

‚ئŒؤ‚ٌ‚¾پB‚»‚ج‚½‚ك‚جگ§“x‚ئ‚µ‚ؤپA‰؛‰@‚ة‚¨‚¯‚éپA

•پ’ت‘I‹“‚جژہŒ»پA

‚ئپA

گ“}“àٹtگ§‚جژ÷—§پA

‚ًژه’£‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپA‚±‚ج–¯–{ژه‹`‚حپA

پuژهŒ ‚ھگl–¯‚ةچف‚邱‚ئ‚ً”غ’è‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB‚·‚ب‚ي‚؟پAƒٹƒ“ƒJپ[ƒ“‚جپwگl–¯پEگl–¯‚ة‚و‚éپEگl–¯‚ج‚½‚ك‚جگژ،پx‚ئ‚¢‚¤Œê‚ج‚¤‚؟پAپwگl–¯‚جپx‚ً”F‚ك‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پBپv

’†چ]’›–¯‚جپu—`ک_پvٹد‚ئ”ن‚ׂؤ‚àپA—y‚©‚ةŒم‘ق‚µ‚ؤ‚¢‚éٹد‚ً”غ‚ك‚ب‚¢پB‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پAٹ¯Œ›‚جˆ³”—پA”—ٹQ‚ًژَ‚¯پAŒ›•؛‚ج‹@ٹضژ†‚إ‚حپAپuƒfƒ‚ƒNƒ‰ƒVپ[پvژ©‘ج‚à•W“I‚ة‚³‚êپA‹g–ىچى‘¢‚àپuچھ‚ًگâ‚₵پv‚ئ‚·‚é‚ظ‚ا–¼ژw‚µ‚³‚ꂽپB

‹g–ىچى‘¢‚حپAپw’†‰›Œِک_پx‚ً•‘‘ن‚ة20”N‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤپAگژ،‚ًک_‚¶‘±‚¯‚½پBژہ‘H‰ئ‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚حپAژv‘z‰ئپE•]ک_‰ئ‚إ‚ ‚é‚ھپA‚»‚جژه’£‚ھپA

‘هگ³ƒfƒ‚ƒNƒ‰ƒVپ[پA

‚ًگ·‚èڈم‚°پA

•پ’ت‘I‹“پA

‚ًژہŒ»‚·‚é—§–ًژز‚ئ‚ب‚ء‚½پB‹g–ىچى‘¢‚حپA”س”NپA

کHچs‚©‚´‚ê‚خ“‚炸پAژ–ˆ×‚³‚´‚ê‚خگ¬‚炸پA

‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤پB

’†چ]’›–¯پ\چK“؟ڈHگ…پ\‹g–ىچى‘¢پA

‚حپA‚±‚¤’ت“ا‚µ‚ؤ‚ف‚ê‚خپAگh‚¤‚¶‚ؤپA‚©‚ع‚»‚¢–¯ژهژه‹`‚ج“¹‚ً’ت‚µ‚ؤ‚«‚½پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB“ءچ‚پAŒ›•؛پAŒR•”پA‰E—ƒ“™پX‚جœکٹ…پA‹؛ˆذ‚ة‚³‚炳‚ê‚ب‚ھ‚çپA•¶ژڑ’ت‚è–½‚ھ‚¯‚ةپB

ژQچl•¶Œ£پG

—ر–خپw‹ك‘م“ْ–{‚جژv‘z‰ئ‚½‚؟پ\’†چ]’›–¯پEچK“؟ڈHگ…پE‹g–ىچى‘¢پxپiٹâ”gگVڈ‘پj |

|

ٹضŒW‚ةٹضŒW‚·‚éٹضŒW |

|

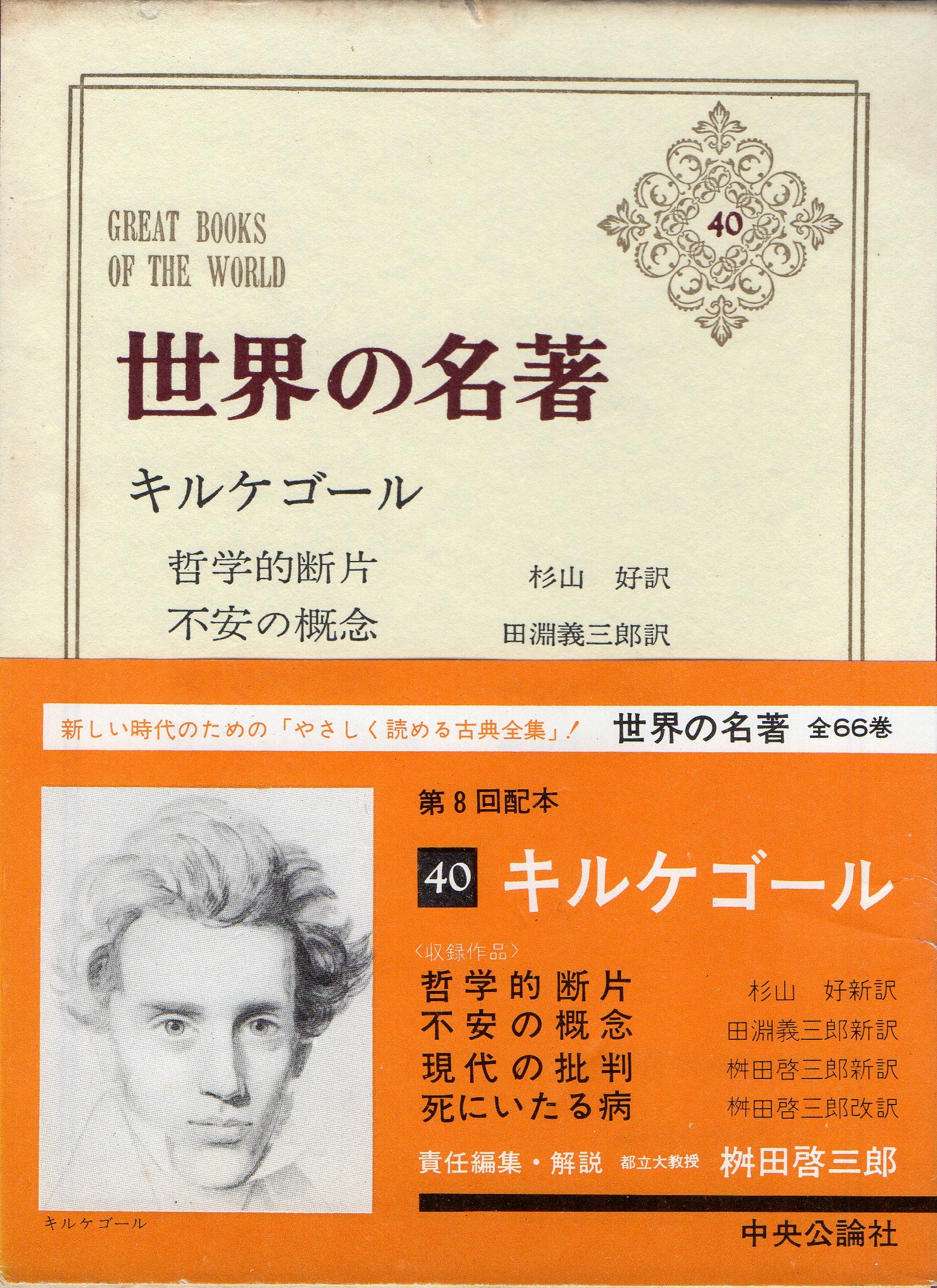

ƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹پi–‘“cŒ[ژOکY–َپjپwژ€‚ة‚¢‚½‚é•aپx‚ً“ا‚قپB

20‘م‚جچ پA–`“ھ‚جˆêگك‚ً“ا‚ٌ‚¾ڈصŒ‚‚حپA‚و‚ٹo‚¦‚ؤ‚¢‚éپB

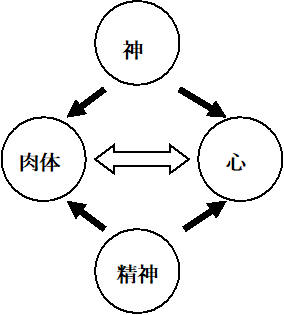

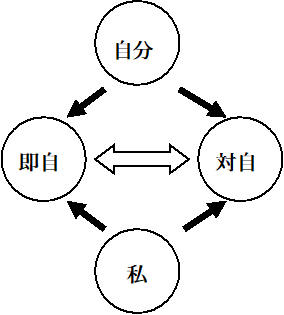

پuگlٹش‚حگ¸گ_‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAگ¸گ_‚ئ‚ح‰½‚إ‚ ‚é‚©پHپ@گ¸گ_‚ئ‚حژ©Œب‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAژ©Œب‚ئ‚ح‰½‚إ‚ ‚é‚©پHپ@ژ©Œب‚ئ‚حپA‚ذ‚ئ‚آ‚جٹضŒWپA‚»‚جٹضŒW‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚éٹضŒW‚إ‚ ‚éپB‚ ‚é‚¢‚حپA‚»‚جٹضŒW‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‚»‚جٹضŒW‚ھ‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئپA‚»‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBژ©Œب‚ئ‚حٹضŒW‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚‚µ‚ؤپAٹضŒW‚ھ‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‚¢‚ë‚ٌ‚ب“ا‚ف‚ح‚ ‚é‚ھپAƒJƒEƒ“ƒZƒٹƒ“ƒO‚إپAƒJƒEƒ“ƒZƒ‰پ[‚ھپAƒNƒ‰ƒCƒGƒ“ƒg‚جپA

ژ©Œب‘خکbپA

‚ة‰î“ü‚·‚éٹضŒW‚ئ‚و‚ژ—‚ؤ‚¢‚éپB

ژ©Œب‘خکb‚»‚ج‚à‚ج‚حپA

‘¦ژ©‚ئ‘خژ©پA

‚ة‚µ‚ëپA

‚¨‚ج‚êژ©گg‚ئ‚ج‘خکbپA

‚ة‚µ‚ëپAژ©Œبٹ®Œ‹‚µپA‚و‚“°پXڈ„‚è‚·‚éپB‚»‚ê‚حپAگ¸گ_‚ئ‚µ‚ؤ‚جپA

ٹضŒW‚ةٹضŒW‚·‚éٹضŒWپA

‚ًپA‚¨‚ج‚ê‚ج’†‚ةژ‚؟‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًˆس–،‚·‚éپB‚¾‚©‚çپAژ©Œب‘خکb‚ً‘خڈغ‰»‚·‚é‚ئ‚«پA—ل‚¦‚خپA•¶ڈح‰»‚µ‚½‚èپAک^‰¹‚µ‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚إپA

ٹضŒW‚ةٹضŒW‚·‚éٹضŒWپA

‚ھŒ°Œ»‚إ‚«‚éپB

پuگlٹش‚ح–³Œہگ«‚ئ—LŒہگ«‚ئ‚جپAژٹش“I‚ب‚à‚ج‚ئ‰i‰“‚ب‚à‚ج‚ئپAژ©—R‚ئ•K‘R‚ئ‚ج‘چچ‡پA—v‚·‚é‚ةˆê‚آ‚ج‘چچ‡‚إ‚ ‚éپB‘چچ‡‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚س‚½‚آ‚ج‚à‚ج‚ج‚ ‚¢‚¾‚جٹضŒW‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ةچl‚¦‚½‚ج‚إ‚حپAگlٹش‚ح‚ـ‚¾ژ©Œب‚إ‚ح‚ب‚¢پv

‚ج‚إ‚ ‚éپB‚¾‚©‚çپAƒfƒJƒ‹ƒg‚جپA

‚ي‚êژv‚¤پAŒج‚ة‚ي‚ê‚ ‚èپA

‚جپu‚ي‚êپv‚حپA‚ـ‚¾ٹضŒW‚إ‚µ‚©‚ب‚¢پB‚»‚جٹضŒW‚ةٹضŒW‚·‚éپuٹضŒWپv‚»‚ج‚à‚ج‚ھ‚ب‚¯‚ê‚خپAژ©Œب‚إ‚ح‚ب‚¢‚µپAگ¸گ_‚إ‚ح‚ب‚¢پA‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB

پu‚س‚½‚آ‚ج‚à‚ج‚جٹش‚جٹضŒW‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حپA‚»‚جٹضŒWژ©گg‚حڈء‹ة“I“ˆê‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‘وژOژز‚إ‚ ‚éپB‚»‚µ‚ؤ‚»‚ê‚ç‚س‚½‚آ‚ج‚à‚ج‚حپA‚»‚جٹضŒW‚ةٹضŒW‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚èپA‚»‚جٹضŒW‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚»‚جٹضŒW‚ةٹضŒW‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤپAگ¸گ_ٹˆ“®‚ئ‚¢‚¤‹K’è‚ج‚à‚ئ‚إ‚حپAگS‚ئ“÷‘ج‚ئ‚جٹش‚جٹضŒW‚حپA‚ذ‚ئ‚آ‚ج’P‚ب‚éٹضŒW‚إ‚µ‚©‚ب‚¢پB‚±‚ê‚ة”½‚µ‚ؤپA‚»‚جٹضŒW‚©‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚éڈêچ‡‚ة‚حپA‚±‚جٹضŒW‚حگد‹ة“I‚ب‘وژOژز‚إ‚ ‚ء‚ؤپA‚±‚ê‚ھژ©Œب‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚é‚»‚ج‚و‚¤‚بٹضŒWپA‚·‚ب‚ي‚؟ژ©Œب‚حپAژ©•ھ‚إژ©•ھژ©گg‚ً‘[’肵‚½‚ج‚إ‚ ‚é‚©پA‚»‚ê‚ئ‚à‚ ‚é‘وژOژز‚ة‘[’肳‚ê‚ؤ‚ ‚é‚ج‚إ‚ ‚é‚©پA‚»‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚إ‚ ‚éپBپv

ƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹‚حپA‘وژOژز‚ًپAگ_‚ئ‘z’肵‚ؤ‚¢‚éپB‚¾‚©‚çپA

پu‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚é‚»‚ج‚و‚¤‚بٹضŒWپA‚·‚ب‚ي‚؟ژ©Œبپv

‚حپA

ژ©•ھ‚إژ©Œبژ©گg‚ً‘[’肵‚½پA

‚ج‚©پA

‚ ‚鑼ژزپiگ_پj‚ة‚و‚ء‚ؤ‘[’肳‚ꂽپA

‚ج‚©پA

‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚¾‚ئپA‚ئ‚¢‚¤پB

–l‚ة‚حپAپuگ_پv‚ئ‚جٹضŒW‚إپAژ©Œب‚ًژہŒ»‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚é•ûŒü‚حپA‚ا‚¤‚à—‰ً‚جٹO‚ة‚ب‚éپB‚إپAڈںژè‚ب‚ھ‚çپAگ_‚ةٹض‚ي‚é•”•ھ‚ً“ا‚ف‚©‚¦‚ؤپAژ©Œب—¬‚ة‰ًژك‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

‚½‚ئ‚¦‚خپAƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹—¬‚جپAپuگS‚ئ“÷‘ج‚ئ‚جٹش‚جٹضŒWپv‚»‚êژ©گg‚ھٹضŒW‚·‚éپuٹضŒWپv‚ًپA پ@

پ@

پiƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹‚جگ_‚ً”O“ھ‚ة’u‚¢‚½گ¸گ_=ژ©Œبپj

پ@

‚ئگ}‰ً‚µ‚ؤ‚ف‚½پAپuژ©Œبپv‚ئ‚حپAپuگS‚ئ“÷‘ج‚ئ‚جٹش‚جٹضŒWپv‚»‚êژ©گg‚ھٹضŒW‚·‚éپuٹضŒWپv‚إ‚ ‚èپA‚»‚جٹˆ“®‚ًپuگ¸گ_پv‚ئ‚و‚شپB‚µ‚©‚µپAپuگ_پv‚ً‘z’肵‚ب‚¢‚ئ‚·‚é‚ئ‚ا‚¤‚ب‚é‚ج‚©پB پ@

پ@

پiگ_‚ج‘م‚ي‚è‚ةپu‚ ‚肽‚¢ژ©Œبپv‚ً’u‚¢‚½گ¸گ_=ژ©Œبپj

‚½‚ئ‚¦‚خپAپuژ©•ھ‚ھژ©•ھژ©گg‚ئٹضŒW‚·‚éپv‚ج‚ًپAپu‘¦ژ©پv‚ئپu‘خژ©پv‚ئ‚·‚éپBپu‘¦ژ©‚ئ‘خژ©پv‚جٹضŒWژ©گg‚ھٹضŒW‚·‚éپuٹضŒWپv‚ًپuژ„پv‚ئ‚·‚é‚ئپAپuگ_پv‚جˆت’u‚ة—ˆ‚é‚ج‚حپA‰¼‚ةپAپu‚ب‚肽‚¢ژ©Œبپvپu‚ ‚é‚ׂ«ژ©Œبپv‚ئ‚ب‚éپBپuٹضŒWپvپ~پuٹضŒWپv‚حپA‚¤‚ـ‚گ}‰ً‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚إپA‚±‚ٌ‚بگ}‚ة‚ب‚é‚ھپA

پuگ¸گ_پv‚حپAپuگS‚ئ“÷‘ج‚ئ‚جٹش‚جٹضŒWپv‚»‚êژ©گg‚ھٹضŒW‚·‚éپuٹضŒWپvپA

‚إ‚ ‚èپA

پuژ„پv‚حپAپu‘¦ژ©‚ئ‘خژ©پv‚جٹضŒWژ©گg‚ھٹضŒW‚·‚éپuٹضŒWپvپA

‚إ‚ ‚éپB

–{ڈ‘‚جپuژ€‚ة‚¢‚½‚é•aپv‚ئ‚حپuگâ–]پv‚ًژw‚·‚ھپA

پu‚à‚µگlٹش‚جژ©Œب‚ھژ©•ھ‚إژ©Œبژ©گg‚ً‘[’肵‚½‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپA‚»‚جڈêچ‡‚حپAژ©Œبژ©گg‚إ‚ ‚낤‚ئ—~‚µ‚ب‚¢پAژ©Œبژ©گg‚©‚ç‚ج‚ھ‚êڈo‚و‚¤‚ئ—~‚·‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚½‚¾‚ذ‚ئ‚آ‚جگâ–]‚جŒ`ژ®‚µ‚©–â‘è‚ئ‚ب‚肦‚ب‚¢‚إ‚ ‚낤پB‚·‚ب‚ي‚؟پA‚±‚جŒِژ®‚±‚»پA‘SٹضŒWپiژ©Œبپj‚ھ‘¼ژز‚ةˆث‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ج•\Œ»‚إ‚ ‚èپAژ©Œب‚حژ©Œبژ©گg‚ة‚و‚ء‚ؤ‹دچt‚ئ•½ˆہ‚ة’B‚µ‚¤‚é‚à‚ج‚إ‚à‚ب‚¯‚ê‚خپA‚ـ‚½‚»‚ج‚و‚¤‚بڈَ‘ش‚ة‚ ‚肤‚é‚à‚ج‚إ‚à‚ب‚پAژ©Œبژ©گg‚ئٹضŒW‚·‚é‚ئ“¯ژ‚ةپA‘SٹضŒW‚ً‘[’肵‚½‚à‚جپiگ_پj‚ةٹضŒW‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ج‚فپA‚»‚ê‚ھ‰آ”\‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً•\Œ»‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‚¾‚©‚çپAگâ–]‚ة‚¨‚¯‚éپA

گâ–]‚µ‚ؤ‚»‚¤‚ ‚肽‚¢‚ئژv‚¤ژ©ŒبپA

‚ئپA

گâ–]‚µ‚ؤ‚»‚¤‚ ‚肽‚‚ب‚¢‚ئژv‚¤ژ©ŒبپA

‚ج‚¤‚؟پA

گâ–]‚µ‚ؤپAژ©•ھژ©گg‚إ‚ ‚낤‚ئ—~‚·‚邱‚ئپA

‚ةپA‚ ‚ç‚ن‚éگâ–]‚ھٹزŒ³‚إ‚«‚éپA‚ئ‚·‚éپB‚إ‚حپA

پuگâ–]‚ح‚ا‚±‚©‚ç‚‚é‚ج‚©پHپ@‘چچ‡‚ھ‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚é‚»‚جٹضŒW‚©‚ç‚‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚àپAگlٹش‚ً‚±‚ج‚و‚¤‚بٹضŒW‚½‚炵‚ك‚½گ_‚ھپAگlٹش‚ً‚¢‚ي‚خ‚»‚جژè‚©‚çژè•ْ‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚·‚ب‚ي‚؟پAٹضŒW‚ھ‚»‚êژ©گg‚ةٹضŒW‚·‚é‚ة‚¢‚½‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‚ئ‚µپAگ_‚©‚ç‚جژ©Œب‘aٹO‚ة‚و‚ء‚ؤ‚©‚‚ب‚ء‚½پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAپuگ_پv‚ج’†‚ةپuژ©•ھ‚ج‚ ‚é‚ׂ«ژpپv‚ھ‚ ‚é‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ة•·‚±‚¦‚éپB

‚¾‚©‚çپA

پuگâ–]‚·‚é‚à‚ج‚حپA‰½ژ–‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤگâ–]‚·‚éپBˆêڈu‚»‚¤Œ©‚¦‚éپB‚µ‚©‚µ‚»‚ê‚حˆêڈu‚¾‚¯‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ج“¯‚¶ڈuٹش‚ةپAگ^‚جگâ–]‚ھ‚ ‚ç‚ي‚ê‚éپB‚ ‚é‚¢‚حپAگâ–]‚ح‚»‚جگ^‚ج‘ٹ‚ً‚ ‚ç‚ي‚·پBگâ–]‚·‚é‚à‚ج‚ھ‰½ژ–‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤگâ–]‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAژہ‚حژ©•ھژ©گg‚ة‚آ‚¢‚ؤگâ–]‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚ء‚ؤپA‚»‚±‚إ”ق‚حژ©•ھژ©گg‚©‚甲‚¯ڈo‚و‚¤‚ئ—~‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپBپi’†—ھپj‚ ‚é‚¢‚حپA‚à‚ء‚ئگ³ٹm‚ة‚¢‚¦‚خپA”ق‚ة‚ئ‚ء‚ؤٹ¬‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚±‚ئ‚حپA”ق‚ھژ©•ھژ©گg‚©‚甲‚¯ڈo‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB

پuژ©Œب‚ة‚آ‚¢‚ؤگâ–]‚·‚邱‚ئپAگâ–]‚µ‚ؤژ©•ھژ©گg‚©‚甲‚¯ڈo‚و‚¤‚ئ—~‚·‚邱‚ئپA‚±‚ê‚ھ‚ ‚ç‚ن‚éگâ–]‚جŒِژ®‚إ‚ ‚éپBپv

ٹm‚©‚ةپA

پu‚à‚µ”ق‚ھگâ–]‚µ‚ؤژ©Œبژ©گg‚إ‚ ‚낤‚ئ—~‚·‚é‚ج‚ب‚çپA”ق‚حژ©Œبژ©گg‚©‚甲‚¯ڈo‚邱‚ئ‚ً—~‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBٹm‚©‚ةپAˆêŒ©‚»‚¤Œ©‚¦‚éپB

‚µ‚©‚µپA‚à‚ء‚ئ‚و‚Œ©‚ؤ‚ف‚é‚ئپAŒ‹‹اپA‚±‚ج–µڈ‚‚ح“¯‚¶‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚éپBگâ–]ژز‚ھگâ–]‚µ‚ؤ‚ ‚낤‚ئ—~‚·‚éژ©Œب‚حپA”ق‚ھ‚»‚ê‚إ‚ ‚éژ©Œب‚إ‚ح‚ب‚¢پi‚ب‚؛‚ب‚çپA”ق‚ھگ^‚ة‚»‚ê‚إ‚ ‚éژ©Œب‚إ‚ ‚낤‚ئ—~‚·‚邱‚ئ‚حپA‚à‚؟‚ë‚ٌگâ–]‚ئ‚حگ³”½‘خ‚¾‚©‚ç‚إ‚ ‚éپjپB‚·‚ب‚ي‚؟پA”ق‚ح”ق‚جژ©Œب‚ًپA‚»‚ê‚ھگف’肵‚½—ح‚©‚çˆّ‚«—£‚»‚¤‚ئ—~‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ‚»‚ê‚حپA‚ا‚ê‚ظ‚اگâ–]‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚إپA”ق‚ة‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBگâ–]‚ھ‚ا‚ê‚ظ‚ا‘S—ح‚ًگs‚‚µ‚ؤ‚àپA‚ ‚ج—ح‚ج‚ظ‚¤‚ھ‹‚¢‚ج‚إ‚ ‚ء‚ؤپA”ق‚ھ‚»‚ê‚إ‚ ‚낤‚ئ—~‚µ‚ب‚¢ژ©Œب‚إ‚ ‚é‚و‚¤‚ةپA”ق‚ة‹‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‚µ‚©‚µپA‚»‚ê‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA”ق‚ح‚ ‚‚ـ‚إ‚àژ©Œبژ©گg‚©‚çپA”ق‚ھ‚»‚ê‚إ‚ ‚éژ©Œب‚©‚çپA’E‚¯ڈo‚µ‚ؤپA”ق‚ھژ©•ھ‚إŒ©‚آ‚¯ڈo‚µ‚½ژ©Œب‚إ‚ ‚낤‚ئ‚·‚éپB”ق‚ھژ©•ھ‚إŒ©‚آ‚¯‚¾‚µ‚½ژ©Œب‚إ‚ ‚낤‚ئ‚·‚éپB”ق‚ج—~‚·‚é‚و‚¤‚بژ©Œب‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپA‚»‚ê‚ھ‚½‚ئ‚¦•ت‚جˆس–،‚إ‚ح“¯‚¶‚و‚¤‚ةگâ–]‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚إ‚ ‚낤‚ئ‚àپA”ق‚جچإ‘ه‚جٹى‚ر‚إ‚ ‚낤پB‚ئ‚±‚ë‚ھپA”ق‚ھ‚»‚ê‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً—~‚µ‚ب‚¢‚و‚¤‚بژ©Œب‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً‹‚¢‚ç‚ê‚é‚ج‚حپA”ق‚ج‹ê”Y‚إ‚ ‚éپA‚آ‚ـ‚èپA”ق‚ھژ©Œبژ©گg‚©‚甲‚¯ڈo‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‹ê”Y‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‚µ‚©‚µپA–l‚ة‚حپAƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹ڈم‹L‚ج‚و‚¤‚ة”غ’è‚·‚éپAژ©Œب‚ج‘[’肵‚½ژ©Œب‚ً–ع‚´‚·‚ظ‚©‚ةپAگl‚ھژ©•ھ‚ًژہŒ»‚·‚铹‚ح‚ب‚¢‚ئژv‚¤پBƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹‚ھ”ل”»‚µ‚ؤ‚â‚ـ‚ب‚¢ƒwپ[ƒQƒ‹چ¶”h‚جپAƒtƒHƒCƒGƒ‹ƒoƒbƒn‚حپA

پuگ_“I–{ژ؟پi‘¶چفژزپj‚ئ‚حگlٹش‚ج–{ژ؟‚جŒآپX‚جگlٹشپ\‚·‚ب‚ي‚؟Œ»ژہ“I“÷‘ج“I‚بگlٹشپ\‚جگ§Œہ‚©‚çˆّ‚«—£‚³‚ê‚ؤ‘خڈغ‰»‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚¢‚¢‚©‚¦‚ê‚خگ_“I–{ژ؟پi‘¶چفژزپj‚ئ‚حپAگlٹش‚ج–{ژ؟‚ھŒآپXگl‚©‚ç‹و•ت‚³‚ê‚ؤ‘¼‚ج“ئژ©‚ج–{ژ؟پi‘¶چفژزپj‚ئ‚µ‚ؤ’¼ٹد‚³‚ꑸŒh‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ج‚½‚ك‚ةگ_“I–{ژ؟پi‘¶چفژزپj‚ج‚·‚ׂؤ‚ج‹K’è‚حگlٹش‚ج–{ژ؟‚ج‹K’è‚إ‚ ‚éپBپv

‚ئٹ…”j‚µپAگ_‚ئ‚حپA

گlٹشژ©گg‚ج‘خڈغ‰»پA

‚ ‚é‚¢‚حپA‚à‚ء‚ئ“¥‚فچ‚ق‚ئپA

گlٹش‚جٹè–]‚ج‘خڈغ‰»پA

‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢پB‚ئ‚·‚ê‚خپAƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹‚ج—§‚ؤ‚½پuگ_پv‚جˆت’u‚ةپAپu‚ب‚肽‚¢ژ©•ھپvپu‚ ‚é‚ׂ«ژ©•ھپv‚ً—§‚ؤ‚ؤ‚àپAŒ‹‹اپA‚»‚جژہ‘ج‚ح•د‚ي‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB

‚ ‚é‚¢‚حپA“°پXڈ„‚è‚·‚éژ©Œبˆسژ¯‚جژ©Œب‰ٌ“]‚ًپA‚ا‚¤‚¢‚¤‘وژOژز‚ج–ع‚ة‚و‚ء‚ؤپA—ل‚¦‚خپAƒJƒEƒ“ƒZƒ‰پ[‚ب‚ج‚©پAƒRپ[ƒ`‚ب‚ج‚©پA‚ ‚é‚¢‚حپAگe‚µ‚¢—F‚ب‚ج‚©پA‚ة‚و‚éژ©Œب‘خکb‚ض‚ج‰î“ü‚ً•K—v‚ئ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپAژ©—ح‚إپA‚»‚ê‚ھ•s‰آ”\‚ئ‚حژv‚¦‚ب‚¢پB

پuژ©Œب‚حژ©Œبژ©گg‚ًŒ©‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤژ©Œبژ©گg‚و‚èˆبڈم‚ج‚à‚ج‚ًژ©Œبژ©گg‚ة—^‚¦‚邱‚ئ‚ح‚ئ‚¤‚ؤ‚¢‚إ‚«‚ب‚¢پv

‚ة‚µ‚ؤ‚àپA‚»‚ê‚ھپAگ¶‚«‚éڈم‚جپAژ©Œبٹi“¬‚ب‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA•ت‚جچِٹoپA‚ئ‚¢‚¤‚©پA•ت‚جŒ¶‘z‚ئ‚¢‚¤گ_‚ًگف’肵‚½‚ئ‚±‚ë‚إپA

پuژ©Œب‚حژn‚ك‚©‚çڈI‚ي‚è‚ـ‚إ‚ا‚±‚ـ‚إ‚àژ©Œب‚ب‚ج‚إ‚ ‚ء‚ؤپAژ©Œب‚ً“ٌڈd‰»‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ئ‚±‚ë‚إپAژ©Œب‚و‚èˆبڈم‚ة‚àˆب‰؛‚ة‚à‚ب‚è‚ح‚µ‚ب‚¢پv

‚ج‚¾‚©‚çپB

ژQچl•¶Œ£پG

ƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹پi–‘“cŒ[ژOکY–َپjپwژ€‚ة‚¢‚½‚é•aپxپi–‘“cŒ[ژOکY•زپwƒLƒ‹ƒPƒSپ[ƒ‹پiگ¢ٹE‚ج–¼’ک40پjپxپjپi’†‰›Œِک_ژذپj

ƒtƒHƒCƒGƒ‹ƒoƒbƒnپi‘DژRگMˆê–َپjپwƒLƒٹƒXƒg‹³‚ج–{ژ؟پxپiٹâ”g•¶Œةپj |

|

ƒ}ƒ“ƒKژj |

|

àV‘؛ڈCژ،پw“ْ–{ƒ}ƒ“ƒK‘Sژjپ`پu’¹ڈb‹Y‰وپv‚©‚çپu‹S–إ‚جگnپv‚ـ‚إپx‚ً“ا‚قپB

پ@

ڈo”إ‹ئٹE‚ةŒg‚ي‚ء‚½’کژز‚جپA‚ ‚éˆس–،پA“ْ–{‚ة‚¨‚¯‚éپA

–ں‰و‚ج—ًژjپA

‚إ‚ ‚é‚ئ“¯ژ‚ةپA–ں‰و‚ةٹض‚ي‚éپA

ڈo”إ‹ئٹEژjپA

‚ج‘¤–ت‚à‚ ‚éپB’کژز‚ھپA–{ڈ‘ژ·•M‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚حپA

پu’کژز‚جŒآگl“IٹضگS‚ح‚ب‚é‚ׂچT‚¦پAکëلص“I‚بڈ–ڈqژز‚ة“O‚·‚ׂ“w‚ك‚½پv

‚ئ‚ ‚éپi‚ ‚ئ‚ھ‚«پjپB‚ة‚µ‚ؤ‚àپAگVڈ‘”إ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‘ه•”‚ج500•إ‹ك‚¢‘هچى‚إ‚ ‚éپB

Œ©‚à‚ج‚حپAŒآگl“IٹضگS‚ئڈd‚ب‚é‚ھپAپwƒTƒ“ƒfپ[پxپwƒ}ƒKƒWƒ“پx‚ئ‚¢‚¤“ٌ‘هڈTٹ§ژڈ‚ھ‹£‚¢چ‡‚ء‚ؤ‚¢‚½پA60”N‘مŒم”¼‚¾پB‚؟‚ه‚¤‚ا‘هٹwگ¶‚جژٹْ‚إپAپu‚¨‚»ڈ¼‚‚ٌپv‚جƒMƒƒƒO‚ئپAژذ‰ï”hپu”Eژز•گŒ|’ںپvپAƒVƒ…پ[ƒ‹‚بپu‚ث‚¶ژ®پv‚ًپA‚ظ‚ع“¯ژ‘م‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚½پB

ƒ}ƒ“ƒKژڈ•زڈWژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپAپuƒWƒƒƒٹƒ}ƒ“پv‚ئ”ع‰؛‚µ‚½ژ‘مپAˆ«ڈ‘‚ئ‚µ‚ؤ‚â‚è‹ت‚ة‹“‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚½ژ‘م‚¾‚ھپA‚»‚ج’†‚إپAŒمگ¢پAƒgƒLƒڈ‘‘ƒOƒ‹پ[ƒv‚ئŒ¾‚ي‚ꂽپAژè’ثژ،’ژ‚ج‰e‹؟‰؛‚جپAژ›“cƒqƒچƒIپAگش’ث•s“ٌ•vپA“،ژq•s“ٌ—YپAگخگXڈح‘¾کY“™پX‚ھٹˆ–ô‚ً‚µژn‚ك‚½‚±‚낾پB60”N‘م––‚ةپA

گخژqڈ‡‘¢‚جپwƒ}ƒ“ƒKŒ|ڈpک_پxپi1967”NپjپA

‚ئ‚¢‚¤پA–ں‰و‚ًپi‚½‚ش‚ٌڈ‰‚ك‚ؤپjŒ|ڈp‚ئ‚µ‚ؤک_•]‚µ‚½–{‚ھڈo‚½‚ھپA‚»‚ج’†‚إپAگخگXڈح‘¾کY‚جپwƒTƒCƒ{پ[ƒO009پx‚ھٹ®Œ‹‚ًŒ}‚¦پi‚±‚جŒمپAچؤٹJ‚³‚ꂽ‚ھپjپAژè’ثژ،’ژ‚جپw“SکrƒAƒgƒ€پx‚ھچإڈI‰ٌ‚ًŒ}‚¦‚½‚ج‚ًژَ‚¯‚ؤپA‚»‚ꂼ‚ê‚جƒ‰ƒXƒg‚ًپA

009‚ح—¬‚êگ¯‚ة‚ب‚èپA“SکrƒAƒgƒ€‚ح‘¾—z‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ”ٍ‚ٌ‚إچs‚ء‚½پA

‚ئ‚¢‚¤پi‚و‚¤‚بپj–¼•¶‹ه‚إ•]‚µ‚½‚ج‚ً‚و‚ٹo‚¦‚ؤ‚¢‚éپB

پ@

–{ڈ‘‚حپAƒ}ƒ“ƒKژj‘S‘ج‚ًکëلص‚·‚éˆسگ}‚©‚çپA12پ`13گ¢‹I‚جپA

’¹ڈb‹Y‰وپA

گM‹MژR‰ڈ‹NپA

‚©‚çپA

’¹‰HٹGپA

–kچض–ں‰وپA

‚ًŒo‚ؤپAˆغگVپE–¾ژ،ٹْ‚ج

ƒ|ƒ“ƒ`ٹGپA

‚©‚çپA‘هگ³ٹْ‚جپA

‰ھ–{ˆê•½پA

‚ـ‚إ‚ھپA‘Oژj‚ة‚ب‚éپB‚±‚جچ ‚©‚çپA

ƒRƒ}ٹ„‚èپA

ژlƒRƒ}–ں‰وپA

‚ئپAچ،“ْ‚جگV•·–ں‰و‚ض‘±‚“¹‚ھٹJ‚¯پA

‚ج‚ç‚‚ëپA

‚ج“c‰حگ…–A‚ئ‚¢‚¤ژR–¬‚ض‚ئژٹ‚éپBپuƒTƒUƒG‚³‚ٌپv‚ج’·’Jگى’¬ژq‚حپA“c‰ح‚ج’يژq‚¾‚µپAژè’ثژ،’ژ‚حپAپu‚ج‚ç‚‚ëپv‚ً–حژت‚µ‚ؤ‹Zڈp‚ً–پ‚«پA“،ژq•s“ٌ—Y‚ة‚à‹‚¢‰e‹؟‚ً—^‚¦‚½پB‚»‚µ‚ؤپA

پuگي‘ˆ‚ھڈI‚ي‚é‚ئپA“ْ–{‚جڈo”إٹE‚حˆê‹C™èگ¬‚ة•œ‹»‚µ‚½پv

‚ئ‚¢‚¤پB‚»‚ج’†‚إپA“c‰ح‚ج’يژqپA

گ™‰Y–خپiپw‰ژ”ٍچ²ڈ•پxپjپA

‚ً‚ح‚¶‚كپA

ژRگى‘yژ،پiپwڈ”N‰¤ژزپxپjپA

•ںˆن‰pˆêپiپwƒCƒKƒOƒٹ‚‚ٌپxپjپA

‚ة‘±‚¢‚ؤپA

ژè’ثژ،’ژپiپwگV•َ“‡پxپwƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹‘ه’éپxپjپA

‚ةˆّ‚ء’£‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ةپA

ƒgƒLƒڈ‘‘ƒOƒ‹پ[ƒv‚ھپA‘±پX“oڈꂵ‚ؤ‚‚éپA‚ئ‚¢‚¤—¬‚ê‚©‚çپAگيŒم‚ج–ں‰وƒuپ[ƒ€‚ھٹg‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚‚ج‚¾‚ھپA‚±‚ج•س‚è‚حپAŒ»ڈê‚جپA“ٌ‘م–ں‰وڈTٹ§ژڈپA

ƒTƒ“ƒfپ[پA

‚ئ

ƒ}ƒKƒWƒ“پA

‚ئ‚ج‹£‘ˆ‚جپAڈo”إ‹ئٹE‚ج“à–‹‚à‚ج‚ج‚و‚¤‚ةƒXƒٹƒٹƒ“ƒO‚إ–ت”’‚¢پB‚¢‚ـ‚حپAƒپƒfƒBƒAƒ~ƒbƒNƒX‚©‚çپA‘¼‚ج•ھ–ى‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ةپAƒlƒbƒg‚ج’†‚©‚çژ©‚ç‚ً”„‚èڈo‚·ژ‘م‚ض‚ئ“]ٹ·‚µ‚آ‚آ‚ ‚èپAڈٹˆàپA

•زڈWژزپA

‚ئ‚©پA

ƒvƒچƒfƒ…پ[ƒXپA

‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ئ‚ح•ت‚ج‚ئ‚±‚ë‚©‚çپAگVگ¯‚ھ“oڈê‚·‚éژ‘م‚ج‚و‚¤‚إپA‚»‚ج•س‚è‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئ‹ء‚©‚³‚ê‚éپB’کژز‚حپA

پuƒ}ƒ“ƒK‚حڈژ–¯‚جٹè–]پE—~–]‚ً”½‰f‚µ‚½ƒپƒfƒBƒA‚¾‚ئ‚¢‚ي‚ê‚éپBژهگlŒِ‚ج”÷ڈخ‚ف‚ح‚ا‚±‚ـ‚إ‚à‚₳‚µ‚پAٹأ‚«–²‚ً“اژز‚ةŒ©‚³‚¹‚ؤ‚‚ê‚éپBٹiچD—ا‚³‚حƒXƒgƒŒپ[ƒg‚ة•\Œ»‚³‚ê‚éˆê•ûپAˆس•\‚ً“ث‚ƒfƒtƒHƒ‹ƒپ‚ھŒJ‚è•ش‚³‚ê‚éپB‚±‚ê‚ç‚ً•\Œ»‚·‚éƒ}ƒ“ƒKگ§چى‚جŒ»ڈê‚إ‚حپA”ü‚ضپAڈXˆ«‚ضŒü‚©‚ء‚ؤ–O‚‚ب‚«“¬‘ˆ‚ھ‚ب‚³‚ê‚ؤ‚«‚½‚µپA‚¢‚ـ‚à‚ب‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBگl‚جگS‚ً‚¤‚ھ‚؟ژذ‰ï‚ج—‡گg‚ة”—‚éƒZƒ“ƒX‚ةژٹ‚éچى•i‚à’؟‚µ‚‚ب‚¢پBڈژ–¯‚ج‚ب‚©‚©‚çگ¶‚ـ‚ꂽ•ْœ“‚ب•\Œ»–@‚إ‚ ‚è‚ب‚ھ‚çپAگlٹش‚جگ^—‚ً‚ي‚µ‚أ‚©‚ف‚ة‚·‚é”——ح‚ة‚¨‚¢‚ؤپAƒ}ƒ“ƒK‚ح‘¼‚جŒ|ڈpƒWƒƒƒ“ƒ‹‚ئ”نŒ¨‚إ‚«پA‚ئ‚«‚ة—½‰ي‚µ‚ؤ‚¢‚éپv

‚ئڈج‚¦‚éپB‚¢‚ـپA

ƒNپ[ƒ‹ƒWƒƒƒpƒ“پA

‚ج’†ٹj‚ئ‚³‚ꂽپu–ں‰وپv‚¾‚ھپAٹù‚ة1990”N‘مپA

پuƒ}ƒ“ƒK‚حگL’·‚جƒsپ[ƒNƒAƒEƒg‚ًŒ}‚¦‚ؤ‚¢‚½پvپA

‚ئ‚ ‚éپB‚»‚ê‚إ‚àپA

پu’·ٹْ‚ة‚ي‚½‚èƒAƒNƒ`ƒ…ƒAƒٹƒeƒB‚ًژ¸‚ي‚¸‚ة‚¢‚½پvپA

‚»‚جگ¸‹Cڈ[–‚حپA‚±‚ê‚©‚ç‚àٹْ‘ز‚إ‚«‚é‚ئپA’کژز‚حŒ¾‚¤پB“ئژ©‚جپA

ƒ}ƒ“ƒK•¶‰»پA

‚ج‹Aگ–‚حپA‚ ‚éˆس–،“ْ–{‚جƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚ج‹Aگ–‚ًگ肤ژw•W‚ج‚و‚¤‚ة‚àŒ©‚¦‚éپB

ژQچl•¶Œ£پG

àV‘؛ڈCژ،پw“ْ–{ƒ}ƒ“ƒK‘Sژjپ`پu’¹ڈb‹Y‰وپv‚©‚çپu‹S–إ‚جگnپv‚ـ‚إپxپi•½–}ژذگVڈ‘پj

گخژqڈ‡‘¢پwƒ}ƒ“ƒKŒ|ڈpک_پ\Œ»‘م“ْ–{گl‚جƒZƒ“ƒX‚ئƒ†پ[ƒ‚ƒA‚جŒ÷چكپxپi•xژmگVڈ‘پj |

|

—ï’چ |

|

“à“cگ³’jپw—ï‚ئ“ْ–{گlپx“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA

—ï’چ”ل”»پA

‚ئپAکaگ»‚جپA

—ï–@‚أ‚‚èپA

‚ً‚ك‚®‚é—]کb‚¾‚ھپAپu‚ح‚¶‚ك‚ةپv‚إپA

پu–{ڈ‘‚ھ—ï‚ئ“ْ–{گl‚جگ¶ٹˆ‚ًژه‘è‚ئ‚·‚éˆبڈمپA—ï’چ‚ة‚©‚ب‚è‚ج•إ‚ًٹ„‚‚ج‚ح“–‘R‚إ‚ ‚낤پB‚à‚؟‚ë‚ٌژ„‚حپA—ï’چ‚ةٹضکA‚·‚é–ہگM‚حگد‹ة“I‚ة”غ’è‚·‚é—§ڈê‚ًژو‚èپAŒœ–½‚ب‚¨’m‚èچ‡‚¢‚©‚çپA“ْ‚ج‹g‹¥‚ب‚ا‚ً‚¢‚¤گl‚ھˆêگl‚إ‚àŒ¸‚邱‚ئ‚ًٹْ‘ز‚µ‚ب‚ھ‚çژ·•M‚µ‚½پv

‚ئ‚ ‚é‚و‚¤‚ةپA—ï’چ‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA‚ب‚©‚ب‚©ژ茵‚µ‚¢پB

پu—ï’چپv‚ئ‚حپA

Œأ—ï‚ج“ْ•t‚ج‰؛‚ة•t‚µ‚½’چ‹LپA

‚آ‚ـ‚èپA

“ْژپA•ûٹp‚ج‹g‹¥‰ذ•ں‚ةٹض‚·‚éژ–چ€پA

‚ج‚±‚ئ‚إپA

—ï–{‚ة‹L‚³‚ê‚éژ–چ€پA“VڈغپAژµ—jپi–طپE‰خپE“yپE‹àپEگ…‚جŒـکfگ¯‚ئ‘¾—z‚ئŒژپjپAٹ±ژxپAچٌ–]پA’ھژ¬پA“ٌڈ\ژlگك‹CپA

‚ئ‚¢‚ء‚½‰بٹw“IپE“V•¶ٹw“I‚بژ–چ€‚â”N’†چsژ–‚ج‚ظ‚©پA’چ‹L‚ح“ٌ’i‚ة•ھ‚©‚êپA

’†’iپA

‚حپA

–k“lژµگ¯‚جگ¯‚ج“®‚«‚ً‹g‹¥”»’f‚ة—p‚¢‚½ڈ\“ٌ’¼پiŒڑپEڈœپE–پE•½پE’èپEژ·پE”jپEٹëپEگ¬پE”[پEٹJپE•آپjپA

‰؛’i‚حپA

‘I“ْپiڈ\ٹ±ڈ\“ٌژx‚ج‘gچ‡‚¹‚ة‚و‚ء‚ؤ‚»‚ج“ْ‚ج‹g‹¥‚ًگ肤پjپE“ٌڈ\”ھڈhپiŒژپE‘¾—zپEڈt•ھ“_پE“~ژٹ“_‚ب‚ا‚جˆت’u‚ًژ¦‚·‚½‚ك‚ة‰©“¹•t‹ك‚جگ¯چہ‚ً“ٌ”ھŒآ’è‚كپA‚±‚ê‚ًڈh‚ئŒؤ‚ٌ‚¾‚à‚جپjپE‹مگ¯پiˆê”’پE“ٌچ•پEژO•ةپEژl—خپEŒـ‰©پEکZ”’پEژµگشپE”ھ”’پE‹مژ‡پjپA

‚ئپA“ْ‚ج‹g‹¥‚ةٹض‚·‚éڈ”ژ–چ€‚ً‹L‚µ‚½پihttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%A6%E6%B3%A8پEچLژ«‰‘‘¼پjپB

—ï’چ‚ج‘ه”¼‚حپA—ï‚ئ‚à‚ة’†چ‘‚©‚ç“`—ˆ‚µ‚½پA‰A—zŒـچsگàپAڈ\ٹ±ڈ\“ٌژxپiٹ±ژxپj‚ةٹî‚أ‚¢‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ھپA“ء‚ةچإŒم‚ج‰ü—ï‚ئ‚ب‚ء‚½پA

–¾ژ،Œـ”N‚ج‰ü—ïپA

ˆبŒمپA‹Œ—ï‚ھ”pژ~‚³‚êپA“Œ‹“V•¶‘ن‚àŒ¤‹†‘خڈغ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إپA‚»‚ê‚ـ‚إ‚حپA‹ب‚ھ‚è‚ب‚è‚ة‚àپA“V•¶•û‚ئ‚©‚©‚ي‚è‚ھ‚ ‚èپA‚½‚ئ‚¦‚خچ]Œثژ‘م‚حپA

پu—ï‚ً—§‚ؤ‚é‚ج‚ة•K—v‚بپA“ٌڈ\ژlگك‹C‚âپAچٌپA‚ ‚é‚¢‚ح“ْگHپEŒژگH‚ب‚ا‚ج“V•¶ٹw“IŒvژZ‚ح–‹•{‚ج“V•¶•û‚إچs‚¢پA‚±‚ê‚ً‹“s‚جچK“؟ˆن‰ئپi“yŒن–ه‚èژںگب‚ج‚و‚¤‚ب—§ڈê‚ة‚ ‚éپj‚ة‘—‚ء‚ؤ—ï’چ‚ً•t‚¯پA‚±‚ê‚ًچؤ‚ر“V•¶•û‚ھŒںچ¸‚µ‚ؤپA‹“s‚ج‘هŒoژt‚ھ’¤چڈ‚µچüڈم‚°‚½ژت–{—ï‚ً–‹•{‚©‚ç—جژهپE•ٍچs‚ًŒo‚ؤ—‚ة“n‚µپAٹe’n‚ج—‚إ‚»‚ꂼ‚êژہ—pڈم‚ج”آ–ط‚ً‚ظ‚èپA‚»‚ê‚ً“V•¶•û‚ھŒں‰{‚·‚éپv

‚ئ‚¢‚¤ژ葱‚«‚ً–ˆ”N‚ئ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚جٹجگS‚جٹ¯‹–‚ج—ï–@‚·‚çپAچ]Œث’†ٹْ‚جپA—LگEŒجژہ‰ئپEˆةگ¨’هڈن‚حپA

پu‹g“ْپA‹¥“ْپA“ْ‚ة‹g‹¥‚ح‚ب‚«‚±‚ئ‚ب‚èپB‹g“ْ‚ة‚àˆ«ژ–‚ً‚·‚ê‚خŒY”±–ئ‚ê‚ھ‚½‚µپA‹¥“ْ‚ة‚à‘Pژ–‚ًچs‚ض‚خپA–Jڈـ‚¹‚ç‚éپBپi’†—ھپjگ¥‚ة‚ؤچl‚¤‚ׂµپA—ï‚ة“ْ‚ج‹g‹¥‚ً‹L‚·‚حپA‹g‹¥‚à‚ب‚«“ْ‚ةپA‹‚¢‚ؤ‹g‹¥‚ً•t‚¯‚½‚é‚ب‚èپv

‚ئ‚¢‚¢پAچ]ŒثŒمٹْ‚جژٍ‰ئپE’†ˆن’|ژR‚حپA

پuگ¢‚ة’†’i‚ئڈج‚·‚éپAŒڑڈ™پi‚½‚آپE‚ج‚¼‚پ@ڈ\“ٌ’¼پj‚ج–¼‚ح—ï–@‚ةŒأ‚Œ©‚ض‚½‚邱‚ئ‚ب‚ê‚ا‚àپAگ¥–”گr‚¾‚ج‹بگà‚ة‚ؤپA‚»‚جٹOپA‰؛’i‚ئڈج‚·‚é‹g“ْپA‹¥“ْپA‚ف‚بŒ¾‚س‚ة‘«‚ç‚´‚邱‚ئ‚ا‚à‚ئ‚·پv

‚ئ‚¢‚¢پAˆبŒم‹Œ—ï‚ً”z‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پA–¾ژ،Œـ”N‰ü—ï‚ج•zچگ‚إ‚حپA

پu“ء‚ة’†‰؛’iƒjŒfƒ‹ڈٹƒm”@ƒLƒn—¦پiƒIƒIƒ€پjƒl–د’a–³Œmƒj‘®ƒVپAگl’mƒmٹJ’Bƒ’–Wƒ‹ƒ‚ƒmڈƒVƒgƒZƒYپv

‚ئ‚µ‚ؤپAڈء‚¦‚½‚ح‚¸‚جپu‹Œ—ïپv‚ھپA–¾ژ،ڈ\”N‘مŒم”¼‚©‚çپAˆê–‡چü‚è‚ج—ï‚ب‚ا‚ةپAکZ—jپiگوڈںپE—FˆّپEگو•‰پE•§–إپE‘هˆہپEگشŒûپj‚ھچع‚èژn‚ك‚½پA‚ئ‚ ‚éپB–{‰ئ’†چ‘‚إ‚حکZ•S”N‚à‘O‚ة—ïڈ‘‚©‚çڈء‚¦‚½‚à‚ج‚إپAچ]Œثژ‘م‚à‚ظ‚ئ‚ٌ‚اچع‚ç‚ب‚©‚ء‚½‘م•¨‚إ‚ ‚éپB‚±‚جŒˆ‚ك•û‚حپA

پuکZ—j‚ح‹Œ—ï‚جŒژ“ْ‚إŒˆ‚ـ‚éپBگ³Œژ‚حگوڈں‚إژn‚ـ‚é‚©‚çپA–ˆ”NŒ³“ْ‚ح‚©‚ب‚炸گوڈںپAژµŒژˆê“ْ‚à•K‚¸گوڈں‚إ‚ ‚éپB‚ ‚ئ‚ح“ٌ“ْ—FˆّپAژO“ْگو•‰پAژl“ْ•§–إپAŒـ“ْ‘هˆہپAکZ“ْگشŒûپA‚»‚µ‚ؤژµ“ْ‚ح‚ـ‚½گوڈں‚إ‚ ‚éپBپv

‚ئ‚ب‚éپB‚±‚جڈ‡‚ًٹA“ْ‚ـ‚إ‘±‚¯‚ؤچs‚¯‚خ‚¢‚¢پB‚µ‚©‚µپA

پuٹA“ْ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‹Œ—ï‚إ‚حپAڈ¬‚جŒژ‚ب‚ç“ٌ‹م“ْپA‘ه‚جŒژ‚ب‚çژOپZ“ْ‚ج‚±‚ئ‚إپA‚»‚جŒژ‚ھ“ٌ‹م“ْ‚©ژOپZ“ْ‚©‚ا‚؟‚ç‚إ‚ ‚é‚©‚ح–ˆ”NŒvژZ‚ة‚و‚ء‚ؤŒˆ‚ـ‚é‚©‚ç—ï‚ًŒ©‚ب‚¢‚ئ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢پv

‚µ‚©‚µپA

پu‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àگ³Œژ‚ح–ˆ”NŒـ“ْپAˆêˆêپcپc‚ھ‚و‚¢“ْپi‘هˆہپj‚إپA‚و‚¢“ْ‚ج‘O“ْ‚ح•K‚¸ˆ«‚¢“ْپi•§–إپj‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ ‚ـ‚è–ت”’–،‚ح‚ب‚¢پv

‚à‚ج‚إپAچ]Œثژ‘م‚ة‚ح‚â‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ح‚¸‚إ‚ ‚éپB‹Œ—‚ئپA

پu–ˆ”NپA“¯‚¶Œژ“ْ‚ج‰؛‚ة“¯‚¶کZ—jپv

‚ھچع‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپA‚ئ‚±‚ë‚ھپAچ،“ْ‚جکZ—j‚حپA‘¾—z—ï‚جƒJƒŒƒ“ƒ_پ[‚ة‚آ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

پuپiڈمڈq‚جڈ‡‚إپjٹ„‚è“–‚ؤ‚ؤ‚ ‚é‚ئپA‹Œ—ï‚جŒژ‘ض‚è‚جڈٹ‚إڈ‡ڈک‚ھ‹¶‚¤‚ج‚ھپA‚µ‚낤‚ئ‚ة‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚‚ب‚é‚©‚ç–ہگM‚ةگ_”éگ«‚ً—^‚¦‚éڈم‚إ‚آ‚²‚¤‚ھ‚و‚¢پBپv

‚炵‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB–ہگM‚ج–ہگM‚½‚é‘م•\‚ج‚و‚¤‚بکZ—j‚ة‚µ‚ؤ‚±‚ê‚إ‚ ‚éپBچ،“ْگ_ژذ‚إ‚à‚炤پuگ_ژذ—ïپv‚ةپA•إگ”‚ًٹ„‚¢‚ؤ‚¢‚éپu‹مگ¯پv‚حپA–{—ˆپAگج‚ج—ï’چ‚ة‚حچع‚炸پA—ï’چ‰ًگàڈ‘‚ة‚àگà–¾‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚à‚ج‚炵‚¢پB

پuگ¯‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚àپA‚±‚ê‚à“V•¶ٹw‚ئ‚ح‚ب‚ٌ‚جٹضŒW‚à‚ب‚¢پv

‚à‚ج‚إپAڈcپE‰،پEژخ‚ك‚ج‘چکa‚ھ15‚ة‚ب‚éپA‚¢‚ي‚ن‚éپu–‚•ûگwپv‚جپA

پu‹م‚آ‚جگ¯‚ً”N‚ة‚و‚ء‚ؤ‚®‚é‚®‚é‰ٌ‚µ‚µ‚ؤپA‚ا‚جگ¯‚جگ¶‚ê‚ح‚ا‚ج‚¤‚ج‚ئپA‘ه‚¢‚ة‹ZچI‚ً‚±‚炵‚½‚à‚جپv

‚إپA‚ ‚éˆس–،پA

پuگ”ژڑ‚ج‚¨‚ ‚»‚ر‚ة—ŒA‚ً‚±‚¶‚آ‚¯‚½‚à‚جپv

‚ئ’کژز‚حˆêڈR‚·‚éپB‚®‚é‚®‚é‰ٌ‚·‚¾‚¯‚إپA‰^”غگ肤‚ج‚حٹm‚©‚ةڈ‚µٹٹŒm‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB

‰نپX‚ج“ْڈي‚ة“ü‚èچ‚ٌ‚إپAگS‚ً‚©‚«—گ‚·پA‚±‚¤‚µ‚½پuکZ—jپv‚âپu‹مگ¯پv‚جچھ‹’‚ً‚³‚炯ڈo‚µپA‚؟‚ه‚ء‚ئڑo‚ء‚ؤ‚ف‚é‚ج‚àˆ«‚‚ح‚ب‚¢پB

ژQچl•¶Œ£پG

“à“cگ³’jپw—ï‚ئ“ْ–{گlپxپi—YژRٹtپj |

|

”_–¯گ¶ٹˆ‚جژہ‘œ |

|

‘¬گ…—Zپwچ]Œث‚ج”_–¯گ¶ٹˆژjپx‚ً“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA‹Œ”ü”Zچ‘ˆہ”ھŒSگ¼ڈًپi‚ة‚µ‚¶‚هپj‘؛پiŒ»ٹٍ•ŒŒ§ˆہ”ھŒS—ض”V“à’¬پi‚ي‚ج‚¤‚؟‚؟‚ه‚¤پjپj‚جگ¼ڈ¼‰ئ‚ة“`‚¦‚ç‚ꂽپAˆہ‰i“ٌ”Nپi1773پj‚©‚ç–¾ژ،“ٌ”Nپi1869پj‚ج‹مڈ\ژµ”Nٹش‚ة‚ي‚½‚éڈ@–ه‰ü’ ‚ً—p‚¢‚ؤپAچ]Œثژ‘م––ٹْˆêگ¢‹I‚جپA

پu‚إ‚«‚邾‚¯ڈعچׂبگlŒû“Œv‚ًچىگ¬‚·‚é‚ئ“¯ژ‚ةپAژj—؟‚ة“oڈê‚·‚éŒآپX‚ج’jڈ—‚â‰ئ‘°‚ً’ا‚ء‚ؤپA“–ژ‚جگlپX‚جگ¶ٹˆ‚ش‚è‚ًچؤŒ»‚µ‚و‚¤‚ئپv

ژژ‚ف‚½‚à‚ج‚¾پihttp://library.rikkyo.ac.jp/_asset/pdf/archives/exhibition/exhibition1/jikata.pdfپjپB–{ڈ‘‚ج‘_‚¢‚حپA

پuŒآگl‚â‰ئ‘°‚جچs“®’اگصپA‚¨‚و‚رگlŒû“Œv‚ً’ت‚¶‚ؤ‚ف‚½پAچ]Œثژ‘م‚ج”_–¯گ¶ٹˆژjپv

‚إ‚ ‚é‚ئپA’کژز‚حڈ‘‚پB‚»‚µ‚ؤپA

پu–{ڈ‘‚إ’ٌ‹N‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é—ًژj‚ض‚جژ‹ٹp‚حپA’P‚ب‚éگlŒûژj‚إ‚ح‚ب‚¢پBگ¬Œ÷‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©”غ‚©‚حپA“اژز‚ج”»’f‚ةˆد‚ث‚é‚ئ‚µ‚ؤپA•Mژز‚ح‚ذ‚»‚©‚ةپAپwگV‚µ‚¢—ًژjپx‚جژژ‚ف‚ًژہ‘H‚µ‚ؤ‚ف‚½‚آ‚à‚è‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚حپA‚ ‚éژ‘م‚ج—ًژj‚ًپA“O’ê“I‚ة–¯ڈOگ¶ٹˆپA–¯ڈO‚جچs“®‚ً’ت‚µ‚ؤ‰ً–¾‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‚ئ‚µپA‚»‚ê‚حپAپu—ًژj“I‘¶چف‚ئ‚µ‚ؤ‚جچ]Œثژ‘مپv‚ًپA

پu‚إ‚«‚é‚©‚¬‚è‹qٹد“I‚ةپAپcپc‚ئ‚è‚ ‚°پA‚»‚±‚ةگ¶‚«‚ؤ‚¢‚½گlپX‚ھپA‚ا‚ج‚و‚¤‚بگ¶ٹˆ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©پAچs“®‚âژvچl‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©پA‚ئ‚¢‚¤—§ڈê‚©‚çپv

گع‹ك‚·‚é•û–@‚ھ‚ ‚é‚ׂ«‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئپB

گ¼ڈً‘؛‚حپA

‘؛چ‚پA704گخ9ڈ،2چ‡پA

Œثگ”پA78ŒثپiŒc‰5”N‚جڈ@–ه‰ü’ پA“–ڈ‰‚ج94Œث‚©‚猸‚ء‚ؤ‚¢‚éپjپA

ŒـگخˆبڈمپA20ŒثپiپWڈمپA“–ڈ‰‚ج24Œث‚©‚猸‚ء‚ؤ‚¢‚éپjپA

“ٌگخˆب‰؛پA58ŒثپiپWڈمپA•s–¾پE‚»‚ج‘¼4Œث‚ًٹـ‚قپB“–ڈ‰‚ج80Œث‚©‚猸‚ء‚ؤ‚¢‚éپjپA

‚ئ‚¢‚¤چ\گ¬‚ة‚ب‚éپB

‚±‚جڈ@–ه‰ü’ ‚ة“oڈê‚·‚é‚ج‚حپA‚ج‚×–ٌگç‹م•SگlپA

پu’nژه‚à‚¢‚ê‚خگ…吞‚à‚¢‚½پB‰½ڈ\”N‚ة‚à‚ي‚½‚éگ¶ٹU‚ً‚»‚±‚إ‘—‚ء‚½گl‚à‚¢‚½‚µپA‘¼‚ج‘؛‚©‚ç‚â‚ء‚ؤ‚«‚ؤˆê”N‚«‚è‚إچؤ‚ر‘¼‚ج‘؛‚ضچs‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½•ٍŒِگl‚à‚¢‚½پv

‚ئ‚¢‚¤گ¼ڈً‘؛‚جڈZ–¯‚جپiˆê”N’Pˆت‚جپjژہڈî‚ھپA

گ¢‘ر‚جژچ‚پA

ڈٹژ‚·‚é‰ئ’{‚جژي—قپA

ڈo‰ز’†‚ج‰ئ‘°ˆُ‚ج–¼‘OپA”N—îپA•ٍŒِگوپAڈo‰زٹْٹشپA

Œ‹چ¥“™‚إ‘¼ڈٹ‚ضڈo‚½ژز‚ج–¼‘OپA”N—îپA‰إ‚¬گوپA‚»‚ج”N‘مپA

چ¥ˆ÷پA—{ژqپA•ٍŒِ“™‚ة‚و‚ء‚ؤ‘؛‚ض“ü‚ء‚ؤ‚«‚½ژز‚جپAڈoگgŒ³پA”N‘مپA

“™پX‚ھپAڈo“ü‚è‚ًٹـ‚ك‚ؤ‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈ@–ه‰ü’ ‚ًپA

‚à‚ئ‚جژj—؟‚ة‚ ‚éگ¢‘ر‚âŒآگl‚ةٹض‚·‚éˆêگط‚جڈî•ٌ‚ًˆê–‡‚جپA

ٹî‘bƒVپ[ƒg‰»پA

‚µپA‚»‚ê‚ًƒxپ[ƒX‚ئ‚µ‚ؤپA–ع“I•ت‚ةپA

گأ‘شگlŒû“ŒvƒVپ[ƒgپA

گ¢‘رƒVپ[ƒgپA

‰ئ‘°•œŒ³ƒtƒHپ[ƒ€پA

Œآگlچs“®’اگصƒVپ[ƒgپA

‚ئچىگ¬‚µپA‚©‚ب‚èچׂ©‚بچs“®‚ًƒtƒHƒچپ[‚إ‚«‚éŒ`‚ة‚µ‚½پB‚»‚جˆس–،‚إپAŒآگlƒxپ[ƒX‚ة‚ـ‚إپA‚»‚جگl‚جگ¶ٹU‚ً’ا‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB–ـک_پAڈ@–ه‰ü’ ‚ج–ٌ•S”N‚ج•‚ة“oپA‘قڈê‚·‚éŒہ‚è‚إ‚ج‚±‚ئ‚¾‚ھپB

‚±‚جٹw–â“I”wŒi‚حپA‚©‚آ‚ؤ‚حپA

—ًژj–¯گ¨ٹwپA

‚ئ–َ‚³‚êپAچ،“ْپA

—ًژjگlŒûٹwپA

‚ئ‚³‚ê‚éپAژc‚³‚ꂽژj—؟‚©‚çپAگlŒûٹw“I‚بچs“®‚ً“Œv“I‚ةڈˆ—‚µ‚ؤپA

–¯ڈO‚جگ¶ٹˆژہ‘ش‚ً’m‚낤‚ئ‚·‚éپA

‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB

—ض’†’n‘ر‚ج‚±‚ج’nˆو‚ج‘؛‚إ‚حپA

پuˆê•û‚ةگ”Œث‚جپA‚¨‚»‚ç‚ٹJ”’nژه‚ئ‚¨‚à‚ي‚ê‚é‘هچ‚ژ‚ئپA‘¼•û‚إ‚ح‘½گ”‚ج–³چ‚ڈ¬چى”_‚ئ‚¢‚¤پA—¼‹ةچ\‘¢‚ھ‚ف‚ç‚ê‚éپv

‚ھپA‚±‚ج‘؛‚àپA“y’n•غ—Lڈَ‹µ‚حپA

پuڈي‚ة‘Sگ¢‘ر‚ج50ƒpپ[ƒZƒ“ƒgˆبڈم‚حپAژچ‚“ٌگخˆب‰؛‚¨‚و‚ر–³چ‚‚جڈ¬چى‘w‚إ‚µ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپv

“–‘R“ٌگخˆب‰؛‚إ‚حژ©چى”_‚ئ‚حŒ¾‚¦‚¸پAڈ¬چى”_‚إ‚ ‚é‚ئŒ©‚ؤ‚¢‚¢پBˆê•ûژچ‚“ٌڈ\گخˆبڈم‘w‚حپA‘چگ”‚ئ‚µ‚ؤŒ¸ڈ‚µپAگ¼ڈ¼‰ئ‚ھپAژlڈ\“ٌگخ‚©‚ç”ھڈ\‹مگخ‚ض‚ئ‘‘ه‚³‚¹‚ؤ‚¢‚éپB

‚±‚¤‚µ‚½‘؛‚جŒoچدچ\‘¢‚ً”wŒi‚ئ‚µ‚ؤپAŒآپX‚جچs“®’اگص‚ًŒ©‚ؤچs‚¯‚é‚ئ‚±‚ë‚ھپA‚±‚جژj—؟‚ج“ءژ؟‚إپA‚½‚ئ‚¦‚خپA

ڈ¬چى”_پuˆة‘ پv‚جˆê‰ئپA

‚جپAˆة‘ ‚ج’aگ¶‚©‚çپA‚»‚جژq‹ںژµگl‚ھڈo‰ز‚ةڈo‚½‚èپA‚»‚ج‚ـ‚ـ‘؛‚ة‚ئ‚ا‚ـ‚葱‚¯‚½‚à‚ج‚ب‚ا‚جچs•û‚ً’ا‚¤پB

پuپiڈo‰ز‚¬‚ةڈo‚½“ٌگl‚ج‘¼‚جپjŒـگl‚جژq‚ا‚à‚حپAژj—؟‚جچإڈI”Nژں‚ـ‚إڈo‰ز‚¬‚ة‚إ‚邱‚ئ‚à‚ب‚پA‰ئ‚ة‚ئ‚ا‚ـ‚ء‚½پBپi’†—ھپj‚à‚µ‚±‚ج‰ئ‚ھڈƒ‘R‚½‚éڈ¬چى”_‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚·‚é‚ئپA‚±‚ج‚و‚¤‚ة‘½گ”‚جژq‚ا‚à‚ً•ّ‚¦‚邱‚ئ‚حپAچ¢“ï‚إ‚ ‚ء‚½‚ح‚¸‚إ‚ ‚éپBپi’†—ھپj‚µ‚©‚µپuˆة‘ پv‚حپAچ]Œثژ‘م‚جٹK‘w‚إ‚حپuگ…吞پv‚¾‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAڈ¤‚¢‚ً‰c‚ٌ‚إ‚¢‚½‚©پA‰½‚ç‚©‚ج‹Zڈp‚ً‚à‚آگEگl‚©پA•›‹ئ‚ة‚و‚éژû“ü‚ً“¾‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‰آ”\گ«‚à‚ ‚éپBپv

‚ئپAپuگ…吞پv‚ئ‚¢‚¤•\‹L‚¾‚¯‚إ‚ح’ا‚¦‚ب‚¢•”•ھ‚ة”—‚ê‚éپB‚µ‚©‚µپA‚»‚ج——R‚ـ‚إ‚حپAڈ@–ه‰ü’ ‚©‚ç‚ح‚¤‚©‚ھ‚¦‚ب‚¢پB

‚ ‚é‚¢‚حپA•ھ‰ئ‚µ‚ؤˆê‰ئ‚ًچ\‚¦‚½پuڈdڈ•پv‚جژOگl‚ج–؛‚حپA‚ذ‚ئ‚è‚حپAڈ\ژOچخ‚©‚ç“ٌƒLƒچگو‚ج‘؛‚ض‚ج•ٍŒِ‚©‚ç‚ح‚¶‚ـ‚èپA‰½ƒ–ڈٹ‚©•ٍŒِگو‚ً•د‚¦پA–¾ژ،“ٌ”N‚ةژ€‹ژ‚·‚é‚ـ‚إ•ٍŒِ‚ً‘±‚¯‚½پB‚¢‚ـ‚ذ‚ئ‚è‚حڈ\چخ‚إ—ב؛‚ة•ٍŒِ‚ً‚µپA‰½ƒ–ڈٹ‚©•ٍŒِ‚µ‚½ŒمپAژOڈ\”ھچخ‚إپAگâ‰ئ‚جٹë‹@‚ة•m‚µ‚½‰ئ‚ًŒpڈ³‚·‚邽‚ك‚ةپA‰ئ‚ة–ك‚èپA“ئگg‚ج‚ـ‚ـ‚ئ‚ا‚ـ‚ء‚½‚ج‚؟پAچؤ‚ر•ٍŒِ‚ًژn‚كپA‘هچم‚إگ¶ٹU‚ً•آ‚¶‚éپB‚¢‚ـˆêگl‚ج–؛‚حپA—ב؛‚ض•ٍŒِ‚جŒمپA“ٌڈ\Œـچخ‚إپAپiگ¼ڈً‘؛‚جگe‘؛‚ة“–‚½‚éپj¾–“‘؛‚ة‰إ‚®پB

‚±‚¤‚µ‚½پAڈ@–ه‰ü’ ‚ة“oڈê‚·‚éگlپX‚جگ¶ٹU‚ً’ا‚ء‚ؤچs‚‚ئپA

پu”ق‚ç‚ھˆسٹO‚ةچL‚¢‹َٹش‚إگ¶ٹU‚ً‘—‚èپAŒˆ‚µ‚ؤپw“y’n‚ة”›‚è•t‚¯‚ç‚êپxپAگ¶‚ـ‚ꂽ‘؛‚©‚çٹO‚ضڈo‚ب‚©‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ”»–¾‚·‚éپB‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚»‚ج——R‚ج‘½‚‚حپA•ٍŒِ‚إ‚ ‚èپAچD‚«‚±‚ج‚ٌ‚إڈo‚½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚¾‚낤پB’†‚ة‚حپAکZچخپEژµچخ‚ئ‚¢‚¤—c‚³‚إ•ٍŒِ‚ةڈo‚³‚ꂽ—ل‚à‚ ‚ء‚½پB‚¢‚ي‚ن‚éپwŒûŒ¸‚炵پx‚ج‚½‚كپA‚ ‚é‚¢‚حپwگg”„‚è‚ئ‚µ‚ؤپxپA•ٍŒِ‚ةڈo‚´‚é‚ً“¾‚ب‚©‚ء‚½ژز‚à‚¢‚½‚ةˆل‚¢‚ب‚¢پBپv

‚µ‚©‚µپA’کژز‚حپA

پuŒآگlŒآگl‚جگ¶ٹU‚ًژj—؟‚ج‚¤‚¦‚إ’ا‚¤‚ئپA‚½‚ئ‚¢”ق‚ç‚ھگ¶ٹU‚ج‘½‚‚ً•ٍŒِگl‚ئ‚µ‚ؤگ¶‰ئ‚©‚ç—£‚ê‚ؤ‘—‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA‚»‚جˆêگ¶‚ًپAˆأ‚¢ƒCƒپپ[ƒW‚إ—‰ً‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚حٹشˆل‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئ‚¢‚¤ˆَڈغ‚ً‹‚‚à‚آ‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پv

‚ئ‚¢‚¤پB‚»‚ج——R‚جˆê‚آ‚حپA

پuڈ‚ب‚©‚ç‚ت’jڈ—‚ھپA•ٍŒِ‚ً‹@‰ڈ‚ئ‚µ‚ؤŒ‹چ¥‚µپA‰ئ‘°Œ`گ¬‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپv

‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚½‚ئ‚¦‚خپAˆہ‰i“ٌ”Nپi1773پj‚©‚ç–¾ژ،“ٌ”Nپi1869پj‚ج‹مڈ\ژµ”Nٹش‚ةگ¶‚ـ‚ê‚ؤڈ—ژq‚ح490گlپA

پu‚»‚ج“àŒ‹چ¥‚µ‚½‚ج‚ھ200گlپAŒ‹چ¥‚µ‚ب‚©‚ء‚½290گl‚ج‚¤‚؟پA115گl‚حژOڈ\چخ–¢–‚إژ€–SپA68گl‚حژOڈ\چخ–¢–‚إ•ٍŒِ‚ب‚ا‚ج——R‚إ‘¼ڈٹ‚ضڈoپA‚ـ‚½“V•غڈ\ˆê”Nپi1840پjˆبچ~‚جڈoگ¶ژزپA‚¢‚¢‚©‚¦‚ê‚خپA‚¢‚ـ‚¾Œ‹چ¥‚ج‰آ”\گ«‚ج‚ ‚éژز‚حپA91گl‚ًگ”‚¦‚é‚ج‚إپA“ئگg‚جڈ—گ«‚ح16گl‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚±‚جگ”‚حپAڈoگ¶—¦‚ة”ن‚ׂê‚خپAپcپc“ئگg—¦‚ح”ٌڈي‚ة’ل‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ً•¨Œê‚ء‚ؤ‚¢‚éپBپv

ˆِ‚ف‚ةپAڈ—گ«‚جŒ‹چ¥”N—î‚حپAڈم‘w’ِ’ل‚پA‰؛‘w‚إ‚حچ‚‚پAڈ¬چى‘w‚إ‚حپAŒ‹چ¥”N—î‚ھ20چخ‘م‚ةچL‚•ھ•z‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپA‚±‚ê‚حپA‘½گ”‚ج•ٍŒِگl‚ھڈo‰ز‚¬‚ةڈo‚ؤ‚¢‚邽‚ك‚ئ‚ف‚ç‚ê‚éپA‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

‚»‚ج——R‚ة‘و“ٌ‚حپA

پu“sژs‚ض‚ج•ٍŒِگl‚ھپA’ڑ’t•ٍŒِ‚©‚çڈoگ¢‚µپA“sژs‚إˆê‰ئ‚ًچ\‚¦‚ؤڈZ‚ف‚آ‚—ل‚à‚ ‚ء‚½پB‚½‚ئ‚¦‚خپAگ…吞‚ج‰ئ‚ةگ¶‚ـ‚ꂽپwکaڈ•پx‚حپA‹“s‹_‰€‚جگlŒ`‰®گr‰E‰q–ه•û‚ة•ٍŒِ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA“V–¾“ٌ”Nپi1782پjپAژOڈ\ژOچخ‚ج‚ئ‚«‚جژj—؟‚©‚çپAپwٹى•؛‰qپx‚ئ–¼‚ً‰ü‚كپAپw‹“s’¬•ûژط‘îپx‚ئ‚¢‚¤‹Lچع‚ة‚ب‚èپA“V–¾”ھ”N‚©‚ç‚ح‚±‚ج‘؛‚جژj—؟‚©‚ç‚حژp‚ًڈء‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB‹°‚ç‚”ق‚حپAگE‹ئ‚ح‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚¯‚ê‚ا‚àپA‚ئ‚à‚©‚ˆê‰ئ‚ًچ\‚¦‚é‹“s’¬•û‚جڈZ–¯‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚¾‚낤پBپv

‚ئپBڈ¬‚³‚ب‘؛‚إ‚ ‚èپA—ض’†‚ئ‚¢‚¤“ءژê‚ب’nˆو‚إ‚ح‚ ‚é‚ة‚µ‚ؤ‚àپA’P‚ب‚é“Œv“I‚بچ\‘¢‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پAگ¶‚«گ¶‚«‚ئ‚µ‚½ˆêگlˆêگl‚جگ¶ٹU‚ـ‚إ’ا‚¦‚éپuڈ@–ه‰ü’ پv‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚جˆذ—ح‚ةٹ´گS‚³‚¹‚ç‚ê‚éپB

–‹”ث‘جگ§‰؛‚ج”_–¯پA‚ب‚¢‚µ”_‘؛ژذ‰ï‚ج‚ ‚è‚و‚¤‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA

“،–ى•غپwگV’ù–‹”ث‘جگ§ژj‚جŒ¤‹†پ\Œ —حچ\‘¢‚جٹm—§‚ئ“WٹJپxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/470099727.htmlپjپA

“nç²’‰ژiپw‹كگ¢ژذ‰ï‚ئ•Sگ©گ¬—§پxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/464612794.htmlپjپA

‹e’r—E•vپw‹كگ¢‚ج‹Qé[پxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/462848761.htmlپjپA

گ[’JچژŒبپw•Sگ©ˆê„‚ج—ًژj“Iچ\‘¢پxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/474047471.htmlپjپA

گ…—ر•Vپw••Œڑگ§‚جچؤ•ز‚ئ“ْ–{“Iژذ‰ï‚جٹm—§پxپihttp://ppnetwork.seesaa.net/article/467085403.htmlپjپA

‚إ‚»‚ꂼ‚êگG‚ꂽپB

ژQچl•¶Œ£پG

‘¬گ…—Zپwچ]Œث‚ج”_–¯گ¶ٹˆژjپxپiNHKƒuƒbƒNƒXپj |

|

—ï‚و‚è—ï’چچD‚« |

|

چLگ£ڈG—Yپw—ïپi“ْ–{ژjڈ¬•S‰بپjپx“ا‚قپB

پwن@ڈ‘پx“Œˆخ“`‚ة“oڈꂵ‚½—®‹…‚ھپA

‘گ–ط‚ج‰hŒح‚ً‚¤‚©‚ھ‚ء‚ؤ”Nچخ‚ئ‚·‚éپA

‚ئ‚¢‚ء‚½پA

ژlˆح‚جژ©‘RٹE‚ج—lژq‚ج•د‰»پA

‚ة‚و‚ء‚ؤٹïگà‚ً”cˆ¬‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤Œ´ژn“I•û–@‚حپA‚»‚ê‚و‚èگ”•S”N‘O‚جپAé°ژuک`گl“`پi‚جû¢ڈ¼”V‚ج’چپj‚ةپA

‘´‘گ³چخژlژ‚ً’m‚炸پB’AپXڈtچkپEڈHژû‚ً‹L‚µ‚ؤ”N‹I‚ئˆ×‚·‚ج‚فپA

‚ئ‹L‚³‚ꂽک`گl‚جژl‹Gٹ´‚ئ‚و‚ژ—‚ؤ‚¢‚éپB“ْ–{‚ةپA’†چ‘‚ج—ï‚ئ—ï–@‚ھ“`—ˆ‚·‚é‚ج‚حپA‚³‚ç‚ةگ”•S”NŒمپA‹ش–¾“Vچcڈ\ژl”Nپi553پjپA

çخ”ژژmپi‚‚·‚µ‚ج‚ح‚©‚¹پjپEˆص”ژژmپi‚â‚‚ج‚ح‚©‚¹پjپE—ï”ژژmپi‚±‚و‚ف‚ج‚ح‚©‚¹پj‚çپA”شپi‚آ‚ھ‚¢پj‚ة‚و‚è‚ؤڈمپi‚à‚¤‚إپj‚«‰؛پi‚ـ‚©پj‚êپBچ،ڈمپi‚©‚فپj‚جŒڈپi‚‚¾‚èپj‚جگFپi‚µ‚بپj‚حپAگ³‚ة‘ٹ‘م‚ي‚ç‚ق”NŒژ‚ة“–‚½‚ê‚èپBٹزژgپi‚©‚¦‚é‚ج‚آ‚©‚¢پj‚ة•tپi‚³‚¸پj‚¯‚ؤ‘ٹ‘م‚ي‚炵‚ق‚ׂµپB–”پA–mڈ‘پi‚¤‚ç‚ج‚س‚فپjپE—ï–{پi‚±‚و‚ف‚ج‚½‚ك‚µپjپEژيژيپi‚‚³‚®‚³پj‚ج–ٍ•¨پi‚‚·‚èپjپA•t‘—پi‚½‚ؤ‚ـ‚آپj‚êپA

‚ئڈ‰‚ك‚ؤپu—ïپv‚ھ“oڈê‚·‚éپBçخ”ژژmپi‚‚·‚µ‚ج‚ح‚©‚¹پjپEˆص”ژژmپi‚â‚‚ج‚ح‚©‚¹پjپE—ï”ژژmپi‚±‚و‚ف‚ج‚ح‚©‚¹پj‚ç‚ًپA

گوگiچ‘•Sچد‚©‚çŒظ—b‚µ‚ؤ‚¢‚½پA

‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚جژ‚ج•Sچد‚جچ‘—ï‚حپA‘v’©‚إچى‚ç‚ꂽپuŒ³‰أ—ïپv‚ئ‚³‚ê‚éپB’†چ‘‚إگ§’肳‚ꂽ—ï–@‚ھگ³ژj‚ةچع‚é‚ج‚حپAٹ؟‚ج•گ’é‚ج‘¾ڈ‰Œ³”Nپi‘O104پj‚ةژ{چs‚³‚ꂽپA

ژO“—ïپA

‚إ‚ ‚èپAŒ³‰أ—ï‚ـ‚إŒـ•S”N—]‰ك‚¬‚ؤ‚¢‚éپB‚³‚ç‚ةپAژہچغ‚ة—ï–@‚ًژہژ{‚µ‚½‚ج‚حپAژµگ¢‹I‚ة‹ك‚¢ژ“’©‚ة‚ب‚éپB‚µ‚©‚àپA‚±‚ج‚ئ‚«‚حپAŒأ‚¢پAŒ³‰أ—ï‚ئ‹V–P—ïپi‚ئŒؤ‚خ‚ꂽ‚ھژہچغ‚ح“‚‚ج‘و“ٌ—ïپu—ط“؟—ïپvپj‚إ‚ ‚éپBˆبŒمپA‘هں¥پi‚½‚¢‚¦‚ٌپj—ïپi763پjپAŒـ‹I—ïپi857پjپAگé–¾—ïپi862پjپA‚ئ’†چ‘—ï‚ةڈ€‚¶‚ؤ‰ü—‚½‚ھپAˆبŒمپA’ه‹Œ³”Nپi1684پj‚ـ‚إ‚جپA823”NٹشپA“ْ–{‚إ‚حپAŒأ‚¢گé–¾—ï‚ًژg‚¢‘±‚¯‚éپB

Œ“‚ژg”pژ~پi894پjˆبŒمپA’†چ‘‚ئ‚ج•¶‰»Œً—¬‚ھ”ٌŒِژ®‚ج‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚½‚¹‚¢‚à‚ ‚é‚ة‚µ‚ؤ‚àپA“ْ–{گl‚جپA‚±‚ج—ï”Fژ¯‚ج“فٹ´‚³‚حپA‚ ‚éˆس–،•M‚·‚ׂ«‚à‚ج‚ھ‚ ‚éپB

‚±‚ê‚حپA“ْ–{گl‚ھپA—ï’چ‚ةڈ‘‚©‚ꂽپA

“ْ‚ج‹g‹¥پA

‚ة‚ح•qٹ´‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA‚ ‚éˆس–،پA“V•¶‚â‰بٹw‚ض‚ج“فٹ´‚³‚ئ‚àٹض‚ي‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئ‚¢‚¤‹C‚ھ‚µ‚ؤ‚ب‚ç‚ب‚¢پBٹm‚©‚ةپA

گé–¾—ï–@‚ح—DڈG‚ب—ï–@‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج‘ه‚«‚بŒ‡“_‚حپA‚»‚±‚إچج—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚鑾—z”N‚ج’·‚³‚ھ–ٌ3.5•ھپi0.0024“ْپj’·‚·‚¬‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB”÷ڈ¬‚بˆل‚¢‚إ‚ ‚é‚ھپA800”Nˆبڈم‚àژg‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‚±‚جˆل‚¢‚ج”ھ•S”{پA‚·‚ب‚ي‚؟“ٌ“ْˆبڈم‚ة’B‚·‚éپBٹ·Œ¾‚·‚é‚ئپA‘¾—z‚حˆê“ْ‚ة–ٌˆê“xٹp“Vڈم‚ًˆع“®‚·‚é‚ج‚إپAچ]Œثژ‘م‚ج‚ح‚¶‚ك‚ة‚حپAگé–¾—ï‚إگ„ژZ‚³‚ê‚鑾—z‚ج“Vڈم‚جˆت’u‚حپAژہچغ‚ج‘¾—z‚جˆت’u‚و‚èپA–ٌ“ٌ“xٹp’x‚ꂽڈêڈٹ‚ًژwژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB‚±‚ê‚ًپu“Vڈم“ٌ“ْ‚ًˆل‚¤پv‚ئ‚و‚‚¢‚¢•\‚ي‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپcپcپBپi’†—ھپjŒژ‚ح‘¾—z‚ًپAˆê“ْ‚ة–ٌڈ\“ٌ“xٹp‚ج‘¬“x‚إ’ا‚¢‚©‚¯‚é‚ج‚إپA‘¾—z‚جˆت’u“ٌ“x‚ة‘خ‚µ‚ؤپA“ْگH‚جژچڈ‚ج—\•ٌŒëچ·‚ح–ٌ0.2“ْپi4پA5ژٹشپj‚ة‰ك‚¬‚ب‚¢پA

‚ة‚µ‚ؤ‚àپA‚و‚¤‚â‚چ]Œثژ‘م‚ة‚ب‚ء‚ؤپAچإگV‚جŒ³‚جژِژ—ïپi1280پj‚ض‚ج‰ü—ï‚ج‹cک_‚ھ‘Q‚‹N‚±‚ء‚ؤ‚‚éپB‚»‚µ‚ؤڈ‰‚ك‚ؤپAڈaگىڈtٹC‚ھپAژِژ—ï‚ً‚à‚ئ‚ةپA“ْ–{گl‚ة‚و‚éڈ‰‚ك‚ؤ‚ج—ï–@پA

‘هکa—ïپA

‚ًٹ®گ¬‚³‚¹پA’ه‹Œ³”Nپi1684پjپA

’ه‹—ïپi‚¶‚ه‚¤‚«‚ه‚¤‚ê‚«پjپA

‚ج’؛–½‚ًژَ‚¯پAژn‚ك‚ؤچ‘—ï‚ھچج—p‚³‚ê‚é‚ةژٹ‚éپBˆبŒمپA•َ—ïپAٹ°گپA“V•غ‚ج‰ü—ï‚ً‚ض‚ؤپA–¾ژ،Œـ”Nپi1872پjپA

‘¾—z—ïپA

‚ھچج—p‚³‚ê‚éپB‚»‚جڈظڈ‘‚ةH‚پA

’½ˆزƒtƒjپA‰ن–M’تچsƒm—ïƒ^ƒ‹پA‘¾‰Aƒmچٌ–]ƒ’ˆبƒeŒژƒ’—§ƒeپA‘¾—zƒmçV“xپi‚ؤ‚ٌ‚اپ@“V‘ج‰^چs‚ج“xگ”پjƒjچ‡ƒXپBŒجƒj“ٌژO”NٹشپA•KƒX‰[Œژƒ’’uƒJƒTƒ‹ƒ’“¾ƒXپA’u‰[ƒm‘OŒمپAژƒj‹GŒَƒm‘پ”سƒAƒٹپAڈIƒjگ„•àƒmچ·ƒ’گ¶ƒXƒ‹ƒjژٹƒ‹پAژêƒjپA’†‰؛’iƒjŒfƒ‹ڈٹƒm”@ƒLƒnپA—¦پi‚¨‚¨‚قپjƒl–د’a–³Œmپi‚à‚¤‚½‚ٌ‚ق‚¯‚¢پjƒj‘®ƒVپAگl’mƒmٹJ’Bƒ’–Wƒ‹ƒ‚ƒmڈƒVƒgƒZƒXپAٹWƒVپA‘¾—z—ïƒnپA‘¾—zƒmçV“xƒjڈ]ƒeŒژƒ’—§ƒcپA“ْژq‘½ڈƒmˆظƒAƒٹƒgه«ƒ‚پA‹GŒَ‘پ”سƒm•دƒiƒNپAژlچخ–ˆƒjˆê“ْƒm‰[ƒ’’uƒLپAژµگç”NƒmŒم‹حƒjˆê“ْƒmچ·ƒ’گ¶ƒXƒ‹ƒj‰كƒLƒXپB”Vƒ’‘¾‰A—ïƒj”نƒXƒŒƒnپAچإƒ‚گ¸–§ƒjƒVƒeپA‘´•ض•s•ضƒ‚Œإƒٹک_ƒ’کضƒ^ƒTƒ‹ƒiƒٹپAˆثƒeژ©چ،‹Œ—”pƒVپA‘¾—z——pƒqپA“V‰؛‰iگ¢”Vƒ’ڈ…چsƒZƒVƒپƒ“پA•Sٹ¯—LژiپA‘´ƒŒژzژ|ƒ’‘جƒZƒˆپA

‚ئ‚à‚ء‚ئ‚à‚炵‚¢‚ھپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‹cک_‚炵‚¢‹cک_‚ً‚¹‚¸پA‚µ‚©‚àپA

ƒOƒŒƒSƒٹƒI—ï‚جٹجگS‚ب—v‘f‚إ‚ ‚éپuگ¼—ï”Nگ”‚ھ100‚إٹ„‚èگط‚ê‚é‚ھ400‚إٹ„‚èگط‚ê‚ب‚¢”Nپi400”Nٹش‚ة3‰ٌ‚ ‚éپBپj‚ًپA‰[”N‚ئ‚µ‚ب‚¢پvژ|‚ج‹K’è‚ھŒ‡—ژپA

‚µپihttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%9A%A6پjپA‚±‚ج‚ـ‚ـ‚إ‚ح“±“ü‚³‚ꂽپuگV‚µ‚¢‘¾—z—ïپv‚حƒOƒŒƒSƒٹƒI—ï‚إ‚ح‚ب‚پA‚³‚è‚ئ‚ؤ“ْ•t‚ھ12“ْ‚¸‚ê‚ؤ‚¢‚邽‚كƒ†ƒٹƒEƒX—ï‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚à‚ب‚پAپuƒ†ƒٹƒEƒX—ï‚ئ“¯‚¶’u‰[–@‚ًچج—p‚µ‚½“ْ–{“ئژ©‚ج—ïپv‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB‚ـ‚½پA•zچگ‚ج‘O•¶‚ة‚ ‚镶–ت‚à‚¨‚©‚µ‚پAƒOƒŒƒSƒٹƒI—ï‚إژہچغ‚ة1“ْ‚جŒëچ·‚ھ’~گد‚³‚ê‚é‚ج‚ة—v‚·‚é”Nگ”‚ح–ٌ3200”N‚إ‚ ‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پAپuژµگç”NƒmŒم‹حƒjˆê“ْƒmچ·ƒ’گ¶ƒXƒ‹ƒj‰كƒLƒXپv‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پiپWڈمپjپA‚ئ‚¢‚¤“mگï‚ب•¨‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚ê‚حپA“–ژژQ‹c‚إ‚ ‚ء‚½‘هŒGڈdگM‚ھپAچ‘Œة‹‡–R‚ج‚½‚كپA

‘¾—z—ï‚جچج—p‚ة‚و‚ء‚ؤپA–¾ژ،کZ”N‚ج‰[Œژ‚ة‘خ‚·‚éٹ¯—™•î‹‹‚جژxڈo‚ًگك–ٌ‚µپA“¯ژ‚ة”Nڈ‰‰üگ³‚ة‚و‚ء‚ؤگ¶‚¶‚é–¾ژ،Œـ”Nڈ\“ٌŒژ‚ج•î‹‹ژxڈo‚ـ‚إگك–ٌ‚·‚éپA

‚ئ‚¢‚¤–ژè‚ئ‚µ‚ؤپA‰ü—ï‚ًچج—p‚µ‚½پB‚آ‚ـ‚èپA

‹Œ—ï‚ج‚ـ‚ـ‚إ‚ح–¾ژ،6”N‚ح‰[Œژ‚ھ‚ ‚邽‚كپA13‚©Œژ‚ئ‚ب‚éپB‚·‚é‚ئپA“–ژژx•¥‚¢‚ھŒژ‹‹گ§‚ةˆعچs‚µ‚½‚خ‚©‚è‚جٹ¯—™‚ض‚ج•ٌڈV‚ًپA1”Nٹش‚ة13‰ٌژx‹‹‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚±‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤپAگV—ï‚ً“±“ü‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¦‚خ‰[Œژ‚ح‚ب‚‚ب‚èپA12‚©Œژ•ھ‚جژx‹‹‚إچد‚قپB‚ـ‚½پA–¾ژ،5”N12Œژ‚ح2“ْ‚µ‚©‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً——R‚ةژx‹‹‚ً–ئ‚êپAŒ‹‹اŒژ‹‹‚جژx‹‹‚ح11‚©Œژ•ھ‚إچد‚ـ‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپA

‚©‚ç‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپiپWڈمپE“à“cگ³’jپw—ï‚ئ“ْ–{گlپxپjپB‚»‚ê‚حپA

‰¤گˆغگV‚ج‘O‚ةچف‚è‚ؤ‚حپA‰½‚ê‚à”N‚ًˆب‚ؤŒvژZژxڈo‚¹‚µ‚ئ‚¢‚ض‚ا‚àپAˆغگV‚جŒم‚ةژٹ‚è‚ؤ‚حŒژ•î‚ئڈج‚µ‚ؤپAŒژ–ˆ‚ةŒvژZ‚µژxڈo‚·‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ê‚èپB‘R‚é‚ة‘¾‰A—ï‚ح‘¾‰A‚جچٌ–]‚ًˆب‚ؤŒژ‚ً—§‚ؤپA‘¾—z‚جçV“x‚ةچ‡‚·‚é‚ھŒج‚ةپA“ٌپAژO”N–ˆ‚ة•K‚¸ˆê‰ٌ‚ج‰[Œژ‚ً’u‚©‚´‚é‚ׂ©‚炸پB‘´‚ج‰[Œژ‚ج”N‚حڈ\ژO‰سŒژ‚و‚èگ¬‚ê‚é‚ًˆب‚ؤپA‘´‚جˆê”N‚¾‚¯‚حپA•î‹‹پAڈ”‹‹‚جژxڈoٹz‚ة”ن‚µ‚ؤڈ\“ٌ•ھ‚جˆê‚ً‘‰ء‚¹‚´‚é‚ׂ©‚炸پi‘هŒGڈdگMپw‘هŒG”Œگج“ْوپxپjپA

‚ئ‚ج‚½‚ك‚إ‚ ‚éپBگlپX‚ًچ¬—گ‚ةٹׂꂽ‘¾—z—ï‚ض‚ج‰ü—ï‚ھپA‰بٹw“I‚ب——R‚إ‚àپA‹ك‘م‰»‚ج——R‚إ‚à‚ب‚پA‹Œ—ï‚ج‰[Œژ•ھ‚ًگك–ٌ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤پAŒئ‘§‚ب——R‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB

‚±‚¤Œ©‚é‚ئپAپu—ïپv‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤپA“ْ–{گl‚ھپA’†چ‘—ï‚©‚çگ¼—m—ï‚ض‚ئپAˆك‚ً’…‚©‚¦‚é‚و‚¤‚ةپA’E‚¬•د‚¦‚½‚¾‚¯‚¾پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚و‚•ھ‚éپB‚±‚ê‚حپA‚ ‚éˆس–،پA‚·‚ׂؤ‚ج—جˆو‚إپA‚¢‚ـ‚à‚آ‚أ‚پA‚و‚Œ¾‚¦‚خ•د‚ي‚èگg‚ج‘پ‚³پAˆ«‚Œ¾‚¦‚خپAژv‘z‚à‰بٹw‚àپA’P‚ب‚éˆك‘•‚إ‚µ‚©‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًڈغ’¥‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةژv‚¦‚éپBژذ‰ï‰بٹw‚ھپA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àگ¼—m‚ً•ي‚¢پA’اڈ]‚·‚邾‚¯‚ب‚ج‚حپAŒ‹چ\چھگ[‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB

ژQچl•¶Œ£پG

چLگ£ڈG—Yپw—ïپi“ْ–{ژjڈ¬•S‰بپjپxپi‹ك“،ڈo”إژذپj

“à“cگ³’jپw—ï‚ئ“ْ–{گlپxپi—YژRٹtپj |

|

ƒeƒچƒ‹ |

|

ˆé•”—ءپw—كکaŒ³”N‚جƒeƒچƒٹƒYƒ€پx“ا‚قپB

–{ڈ‘‚حپA—كکa‚ة‰üŒ³‚³‚ꂽ’¼Œم‚ة‹N‚«‚½پuگىچè–³چ·•تژEڈژ–ŒڈپvپA‚»‚جژl“ْŒم‚ةپA‚»‚جژ–Œڈ‚ًˆسژ¯‚µ‚½پAپuŒ³”_گ…ژ––±ژںٹ¯’·’jژEٹQژ–ŒڈپvپA‚»‚ج“ٌƒ–ŒژŒم‚ة‹N‚«‚½پAپu‹“sƒAƒjƒپپ[ƒVƒ‡ƒ“•ْ‰خژEڈژ–ŒڈپvپA‰üŒ³ŒمژOƒ–Œژ‚جٹش‚ة—§‚ؤ‘±‚¯‚ة‹N‚«‚½پA‚±‚جژO‚آ‚جژ–Œڈ‚ج“_‚ئگü‚ً‚آ‚ب‚¬پAŒ»چف‚ج“ْ–{‚جگ[•”‚ة”—‚낤‚ئ‚·‚é‚à‚ج‚¾پiژv‚¦‚خپA‚±‚جˆê‚©Œژ‘O‚ة‚حپA’r‘ـ‚جŒ³ٹ¯—»‚ة‚و‚é–\‘–ژ©“®ژش‚ة‚و‚é11گlژEڈ‚جŒً’تژ–Œج‚ھ‹N‚«‚ؤ‚¢‚éپjپB

–{—ˆپA‰üŒ³‚حپAگج‚©‚çپA

ژ‘م‚ًƒٹƒZƒbƒg‚·‚éپA

ˆس–،‚ھ‚ ‚ء‚½پBپu—كکaپv‚حپAپuگlپX‚ھ”ü‚µ‚گS‚ًٹٌ‚¹چ‡‚¤’†‚إ•ھ‰»‚ھگ¶‚ـ‚êˆç‚آپvˆس–،‚ھچ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئپA“–ژ‚جژٌ‘ٹ‚حگà–¾‚µ‚½‚ھپA‚»‚ê‚ً‚ ‚´ڈخ‚¤‚و‚¤‚بژ–Œڈ‚جکA‘±‚¾‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپA•½گ¬‰üŒ³‚ج”N‚ة‚àپA

ژOŒژ‚ةپuڈ—ژqچ‚گ¶ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‹l‚كژEگlژ–Œڈپv

ژµŒژ‚ة‚حپuکA‘±—cڈ——U‰ûژEگlژ–Œڈپi‹{چè•×‚ج‘ك•كپj

ڈ\ˆêŒژ‚ة‚حپuچâ–{•ظŒىژmˆê‰ئژEگlژ–Œڈپvپiژµ”NŒمپAƒIپ[ƒ€گ^—‹³‚ة‚و‚éƒeƒچ‚ئ‚µ‚ؤŒ°چف‰»پjپA

‚ئپA•½گ¬ژ‘م‘S‘ج‚ً’ت’ê‚·‚é—l‘ٹ‚ً’و‚µ‚½ژ–Œڈ‚إژn‚ـ‚ء‚½پB’کژز‚حپA

پi•½گ¬‚جپjپu8050–â‘è‚ًژn‚ك‚ئ‚·‚éپA‘OŒ³چ†پپ•½گ¬‚جٹشپAگو‘—‚è‚ة‚³‚ꂽ–â‘è‚ًکI’و‚³‚¹‚½پvپA

‚ئڈ‘‚پBپuگىچèژ–Œڈپv‚حپA‚ـ‚³‚ةپu7040پ^8050پv–â‘è‚جŒ°چف‰»‚»‚ج‚à‚ج‚ة‘¼‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپA–³چ·•تژEگl‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپA‚±‚ê‚ًپA

ƒeƒچƒٹƒYƒ€پA

‚ئŒؤ‚ش‚ج‚ح‰½Œج‚©پB’کژز‚حپAƒeƒچ‚ج’è‹`‚©‚ç‚حٹO‚ê‚é‚ھپA‚ئ’f‚ء‚½‚¤‚¦‚إپA

پuٹâچè—²ˆêپiگىچèژ–Œڈ‚ج”ئگlپj‚ة‚و‚é–³چ·•تژEڈژ–Œڈ‚حپAپg‚ذ‚«‚±‚à‚èپhپgچ‚—ژذ‰ïپhپg7040پ^8050–â‘èپh‚ئ‚¢‚ء‚½گژ،“I–â‘è‚ًژذ‰ï‚ة“ث‚«‚آ‚¯‚½“_‚إƒeƒچƒٹƒYƒ€‚¾‚ء‚½‚ئŒ¾‚¦‚ب‚¢‚¾‚낤‚©پv

‚ئ‚¢‚¤پBƒeƒچƒٹƒYƒ€‚حپA–¾ٹm‚ة’è‚ـ‚ء‚½’è‹`‚ح‚ب‚¢‚ھپA‹¤’ت‚·‚é—v‘f‚ئ‚µ‚ؤپA

‡@–ع“I‚ئ‚µ‚ؤ‰½‚ç‚©‚جپuگژ،“I‚ب“®‹@پv‚ً‚à‚آ‚±‚ئپA

‡A–ع“I’Bگ¬‚جژè’i‚ئ‚µ‚ؤپAپi’¼گع‚ج”يٹQژز“™‚ج‚ف‚ب‚炸پj‚و‚葽‚‚ج’®ڈO‚ة‘خ‚·‚éپu‹°•|‚جٹgژUپv‚ً‘_‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئپA

‡B‚»‚ج‚½‚ك‚ةپuˆل–@‚ب–\—حپv‚ ‚é‚¢‚ح–\—ح‚ة‚و‚éˆذٹd‚ً—ک—p‚·‚邱‚ئپA

‚ً‹“‚°‚éپi“àٹtڈî•ٌ•ھگحٹ¯پEڈ¬—ر—اژ÷ژپپjپB‚±‚ج’è‹`‚©‚ç‚حپAٹO‚ê‚é‚ھپA•½گ¬20”N‚جڈH—tŒ´–³چ·•تژEڈژ–Œڈ‚ًپA

پuگâ–]‚ً‰f‚·گgڈںژè‚بپwƒeƒچپxپv

‚ئ‚¢‚¤ژw“E‚ھ‚ ‚éپi“Œچ_‹IژپپjپB‚»‚ج——R‚ًپA

پuƒlƒbƒg‚إ‚جپi‚±‚جژ–Œڈ‚ة‘خ‚·‚éپj‹¤ٹ´‚جگ؛‚ھƒچƒXƒWƒFƒlپiƒچƒXƒgپEƒWƒFƒlƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“پBƒoƒuƒ‹•ِ‰َŒم‚ج•X‰حٹْپA‚¢‚ي‚ن‚éپuژ¸‚ي‚ꂽ10”Nپv‚ةژذ‰ï‚ةڈo‚½گ¢‘مپj‚ج‰^“®‚ة‘م•\‚³‚ê‚é‚و‚¤‚بژل”N‘w‚ج“{‚è‚ئŒq‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚éپv

پu‚±‚ج–â‘è‚حژذ‰ï‘S‘ج‚إچl‚¦‚é‚ׂ«‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤ƒپƒbƒZپ[ƒW‚ً”‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚éپv

“™پX‚ئ‚µ‚ؤپA