|

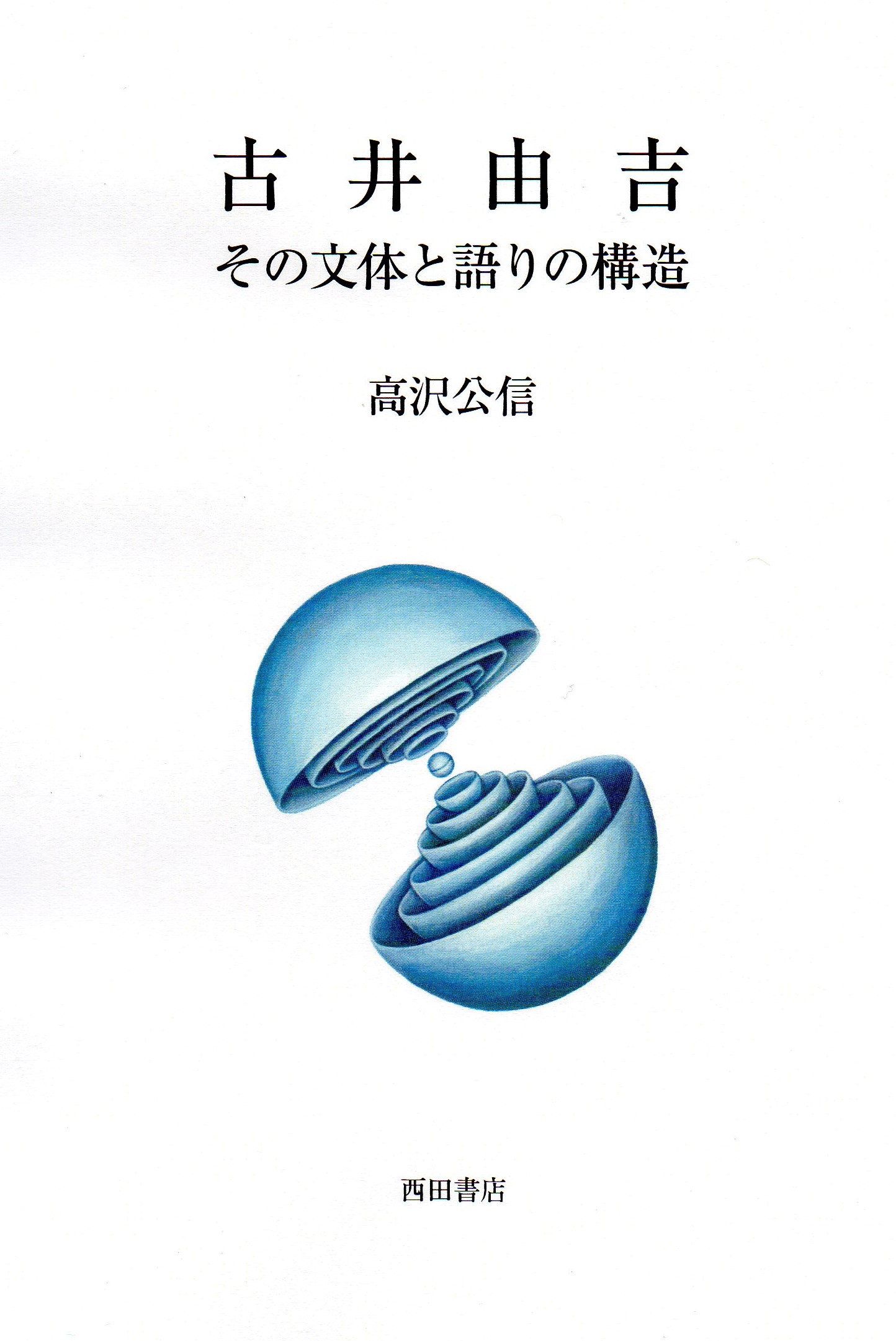

入子の語りと入子の解体 |

| 高沢公信『古井由吉・その文体と語りの構造』を読む。

最初の出会いは、『現代文学の発見』(學藝書林)と題された全集(全16巻)の別巻で企画された、無名の作家特集、『孤独のたたかい』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/469436412.html)の中に、

犬養健、

竹内勝太郎、

などと並んで、古井由吉の、

先導獣の話、

が収録されていて、それが初見だと思う。そして、遡って処女作『木曜日に』を読み直した。『木曜日に』の冒頭は、古井由吉の語りの特徴を余すところなく示している。『木曜日に』は、次のように語り始められている。

鈍色にけぶる西の中空から、ひとすじの山稜が遠い入江のように浮び上がり、御越山の頂きを雷が越しきったと山麓の人々が眺めあう時、まだ雨雲の濃くわだかまる山ぶところの奥深く、幾重もの山ひだにつつまれて眠るあの渓間でも、夕立はそれと知られた。まだ暗さはほとんど変わりがなかったが、まだ流れの上にのしかかっていた雨雲が険しい岩壁にそってほの明るく動き出し、岩肌に荒々しく根づいた痩木に裾を絡み取られて、真綿のような優しいものをところどころに残しながら、ゆっくりゆっくり引きずり上げられてゆく。そして雨音が静まり、渓川は息を吹きかえしたように賑わいはじめる。

ちょうどその頃、渓間の温泉宿の一部屋で、宿の主人が思わず長くなった午睡の重苦しさから目覚めて冷い汗を額から拭いながら、不気味な表情で滑り落ちる渓川の、百メートルほど下手に静かにかかる小さな吊橋をまだ夢心地に眺めていた。すると向こう岸に、まるで地から湧き上がったように登山服の男がひとり姿を現し、いかにも重そうな足を引きずって吊橋に近づいた。

と、まるで“いま”起きつつあることを、同時進行に語るような語り口が、実は、

《あの時は、あんたの前だが、すこしばかりぞっとさせられたよ》と、主人は後になって私に語ったものである。

と、「私」が、過去において宿の主人から聞いた話を再現して語っているのだということが、種明しされる。つまり、ここでまるでゼロ記号の羅列のような、終止形止めが目立つのも、それを思い出している“いま”ではなく、“そのとき”を“いま”とした語りを入子にしている(剥き出しにしている)からにほかならない。

だからむろん、この場合の「た」と「る」の不統一な使用は、語っている“いま”からの過去形と、“そのとき”を“いま”とする現在形の混同でないの、「た」が判断のそれとして、物語の現在に結びついて」語っている“そのとき”において、“いま”のように現前化されているからにほかなない。

だから、冒頭、「長くなった午睡」から目覚めた宿屋の主人の視線で、自分を客観化した「男」、つまり“そのとき”の「私」について、“そのとき”を現在として現前させた語りをとっている。

古井由吉の最も典型的な語りの特徴は、既に『木曜日に』でよく示されている。

「私」は、宿の人々への礼状を書きあぐねていたある夜更け、「私の眼に何かがありありと見えてきた」ものを現前化する。

それは木目だった。山の風雨に曝されて灰色になった板戸の木目だった。私はその戸をいましがた、まだ朝日の届かない森の中で閉じたところだった。そして、なぜかそれをまじまじと眺めている。と、木目が動きはじめた。木質の中に固く封じこめられて、もう生命のなごりもない乾からびた節の中から、奇妙なリズムにのって、ふくよかな木目がつぎつぎと生まれてくる。数かぎりない同心円が若々しくひしめきあって輪をひろげ、やがて成長しきると、うっとりと身をくねらせて板戸の表面を流れ、見つめる私の目を眠気の中に誘いこんだ。

厳密に言うと、木目を見ていたのは、手紙を書きあぐねている“とき”の「私」ではなく、森の山小屋にいた“そのとき”“そこ”にいた「私」であり、その「私」が見ていたものを「私」が語っている。つまり、

①「私」について語っている“いま”、

②「私」が礼状を書きあぐねていた夜更けの“とき”、

③山小屋の中で木目を見ていた“とき”、

④木目になって感じている“とき”、

の四層が語られている。しかし、木目を見ていた“とき”に立つうちに、それを見ていたはずの「私」が背後に隠れ、「私」は木目そのものの中に入り込み、木目そのもののに“成って”、木目が語っているように「うっとり」と語る。見ていたはずの「私」は、木目と浸透しあっている。動き出した木目の感覚に共感して、「私」自身の体感が「うっとり」と誘い出され、その体感でまた木目の体感を感じ取っている。

節の中心からは、新しい木目がつぎつぎに生まれ出てくる。何という苦しみだろう。その時、板戸の一隅でひとすじのかすかな罅がふと眠りから爽やかに覚めた赤児の眼のように割れてわずかに密集の中へ喰いこみ、そのまま永遠に向かって息をこらしている……。私も白い便箋の前で長い間、息をこらしていた。

最後に、視線は、“いま”語っている「私」へと戻ってくる。そして、その「私」のパースペクティブの入子になって書きあぐねていた“そのとき”の「私」の視線があり、その入子となって、小屋の中で木目を見ていた“そのとき”があり、更に木目に滑り込んで、木目に感応していた“そのとき”がある。と同時に、浸潤しあっていたのは、“そのとき”見ていた「私」だけでなく、それを“いま”として、眼前に思い出している語っている「私」もなのだということである。

そのとき、《見るもの》は《見られるもの》に見られており、《見られるもの》は《見るもの》を見ている。《見るもの》は、《見られるもの》のパースペクティブの中では《見られるもの》になり、《見られるもの》は、《見るもの》に変わっていく。あるいは《見るもの》は《見られるもの》のパースペクティブを自分のものとすることで、《見られるもの》は《見るもの》になっていく。その中で《見るもの》が微妙に変わっていく。

だが、その語りは、語っている「私」が、“いま”見たのにすぎない。“いま”“そのとき”を思い出して語っている「私」も、その入子になっている「私」も、木目も、その距離を埋めることはない。いやもともと隔たりも一体感も「私」が生み出したものなのだ。ただ、「私」はそれに“成って”語ることで、三者はどこまでいっても同心円の「私」であると同時に、それはまた「私」ではないものになっていく。それが「私」自身をも変える。変えた自分自身を語り出していく。そういう語りの可能性が、既に処女作で達成されたいるのである。

こうした語りの特徴を分析するツールとして、

三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/483830026.html)、

に出会ったことが大きい(『日本語はどういう言語か』については「詞と辞」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/483830026.html)で触れた)。ある意味、古井由吉の語りを絵解きするキー概念が見つかったと感じている。それを、

『槿(あさがお)』で例示してみるなら、『槿(あさがお)』は、こう始まる。

腹をくだして朝顔の花を眺めた。十歳を越した頃だった。

「腹をくだして朝顔の花を眺めた」とあれば、読み手は、話者が朝顔を眺めている場面を想定する。しかし続いて、「十歳を越した頃だった」とくると、なんだ、想い出の中のことだったかと思い知らされる、ということになる。しかし、ここに古井氏の語り構造の特徴がある。こういう次第を普通の(?)表現にしてみれば、

十歳を越した頃、腹をくだして朝顔の花を眺めていたことがあった。

となるだろう。両者のどこが違うのか。前節で取り上げたように、構造上は、「腹を下して朝顔の花を眺めてい」る場面が「た」によって客観化され、現前化されて、その上で、それが「十歳を越した頃」で「あった」と、過去のこととして時間的に特定され、語っている“いま”へと戻ってくるという構造になることはいずれもかわりない。

つまり、そう語る心象においては、一旦現前化された「朝顔の花を眺めてい」る場面が想定されており、その上で、“いま”へと戻って来ることで、時間的隔たりが表現されることとなる。

この日本語的表現からみた場合、

腹をくだして朝顔の花を眺めた。十歳を越した頃だった。

は、その心象の構造を語りに写し取ったものだということができるはずである。「辞」によって主体的表現が完結するとは、こういう構造にほかならない。これが古井氏の語りの第一の特色ということができる。

更に、『槿』の例を分析してみると、注意すべきなのは、この「腹をくだして朝顔の花を眺め」ていたのを想い出していたということをただ語っているだけではないということだ。それなら、

十歳を越した頃、腹をくだして朝顔の花を眺めていたことがあった。

と語ればすむ。こう語るのとの違いは、思い出されている場面を思い出しているのを語っているということにある。そこには、想い出の場面と思い出している場面の二つが現前しているのである。実は、これも、日本語の構造に根差している。

「詞」で客体的表現(これは客観的という意味だけではない。客観化した表現)であり、「辞」は主体的表現(主観的な感情や意志の表現)であり、“そのとき”について“いま”感じているという場合が一番分かりやすい。それを具体的に表現するとすれば、“そのとき”見えたものを描き、それを“いま”どう受け止めているかを描けば、正確に構造を写したことになるだろう。このとき、“そのとき”と“いま”は二重に描き出される。

もう少し突っ込んだ言い方をすれば、主人公を語っている“いま”と、主人公が朝顔を眺めている“とき”とは一致しているわけではないから、

①主人公を語っている“とき”、

②主人公が朝顔を眺めている“とき”、

③主人公に語られている、「十歳を越した」“そのとき”、

と、三重構造になっているというべきである。同時に、思い出されている“そのとき”の場面と、それを思い出している“いま”の場面とが、それを語る語り手のいる“とき”から、二重に対象化して、語り手は、それぞれを“いま”として、現前させているということにほかならない。日本語の例で言えば、

①「桜の花が咲いて」いる“とき”、

②「桜の花が咲いていた」と「言っ」た“とき”、

③「桜の花が咲いていた」と「言った」と語っている“いま”、

の三つの“とき”があり(むろん、前述の通り、この語りを囲んで、④「と言った」と書いている“とき”があることは言うまでもない)、それぞれを現前化させていると言ったらわかりやすいはずである。そして現前化するとき、“そのとき”は“いま”として、それぞれがゼロ記号化した語りとなっているはずである。そうすることで、実は入子の語りは完結し、そこまで語りのパースペクティブは到達しているということを意味する。

そして、ここには、古井氏の語りを考えるとき、重大な意味が隠されている。

すなわち、③の語りの時点から見たとき、②の“とき”も①の“とき”も入子になっているが、単純な入子ではない。③から①を現前化するとき、話者は、②の発話者に“成って”それを現前化しているのである。もし、①が自分の回想だとしたら、“そのとき”の自分になっているし、もし他人(相手)の発話だとしたら、“そのとき”の他人(相手)の発話になって、それを現前化しているのである。だから、ここで語りのパースペクティブの奥行というとき、入子になっているのは、語られたこと自体だけではなく、語るもの自体をも入子にし、しかもその発話を入子の発話者に転換して入子にしているということを見逃してはならない。

だから、前節で触れたように、これがゼロ記号となっているときは、

前述の①の時間を欠き、その分語りが奥行を欠いていることになるというのは見易いし、また「と言」う“とき”を“いま”としたとき、話者には相手が目の前にいることになり、その言う「桜の花が咲いていた」という言葉が“いま”発せられたことを写しているために、その発話だけが対象として見えるだけになるというのも見易いはずだ。

前者のような語りの構造は、語りのパースペクティブという面で考えるなら、語り出される“そのとき”が、前へ前へ(あるいは過去へ過去へ)と、発話者も含め、入子になって重ねられていくということでもある。これが、古井氏の語りの第二の特色ということができる。

これが『槿』だけではなく、処女作『木曜日に』以来のものなのだということは、前述の。『木曜日に』の冒頭の例で示したところだ。

古井氏の語りの第三の特色は、このようにゼロ記号化に落ち込まないことによって、“そのとき”を現前化するだけでなく、それぞれ入子とした語りの“いま”との距離を、つまり「辞」としての“いま”からの隔たりのすべてを語りのなかに持ち込んでくることに自覚的な点なのだ。これを語りのパースペクティブの奥行と言わなくてはなるまい。

こうした古井由吉の語りの奥行きを象徴的に描き出しているのは『哀原』である。

語り手の「私」は、死期の近い友人が七日間転がり込んでいた女性から、その間の友人について話を聞く。その女性の語りの中に、語りの“とき”が二重に入子となっている。

一つは、友人(文中では「彼」)と一緒にいた“とき”についての女性の語り。

お前、死んではいなかったんだな、こんなところで暮らしていたのか、俺は十何年間苦しみにくるしんだぞ、と彼は彼女の肩を掴んで泣き出した。実際にもう一人の女がすっと入って来たような、そんな戦慄が部屋中にみなぎった。彼女は十幾つも年上の男の広い背中を夢中でさすりながら、この人は狂っている、と底なしの不安の中へ吸いこまれかけたが、狂って来たからにはあたしのものだ、とはじめて湧き上がってきた独占欲に支えられた。

これを語る女性の語りの向う側に、彼女が「私」に語っていた“とき”ではなく、その語りの中の“とき”が現前する。「私」の視線はそこまで届いている。「私」がいるのは、彼女の話を聞いている“そのとき”でしかないのに、「私」は、その話の語り手となって、友人が彼女のアパートにやってきた“そのとき”に滑り込み、彼女の視線になって、彼女のパースペクティブで、“そのとき”を現前させている。「私」の語りのパースペクティブは、彼女の視点で見る“そのとき”を入子にしている(厳密にいうと、「私」を語る語り手がその外にいるが、それは省く)。

もう一つは、女性の語りの中で、男が女性に語ったもうひとつの語り。

或る日、兄は妹をいきなり川へ突き落とした。妹はさすがに恨めしげな目で兄を見つめた。しかしやはり声は立てず、すこしもがけば岸に届くのに、立てば胸ぐらいの深さなのに、流れに仰向けに身をゆだねたまま、なにやらぶつぶつ唇を動かす顔がやがて波に浮き沈みしはじめた。兄は仰天して岸を二、三間も走り、足場の良いところへ先回りして、流れてくる身体を引っぱりあげた。

と、そこは、「私」のいる場所でも、女性が友人に耳を傾けていた場所でもない。まして「私」が女性のパースペクティブの中へ滑り込んで、その眼差しに添って語っているのでもない。彼女に語った友人の追憶話の中の“そのとき”を現前させ、友人の視線に沿って眺め、友人に“成って”、その感情に即して妹を見ているのである。

時間の層としてみれば、

「私」の語る“とき”、

彼女の話を聞いている“とき”、

彼女が友人の話を聞いている“とき”、

更に、

友人(兄)が妹を川へ突き落とした“とき”、

が、一瞬の中に現前していることになる。

また、語りの構造から見ると、「私」の語りのパースペクティブの中に、女性の語りがあり、その中に、更に友人の語りがあり、その中にさらに友人の過去が入子になっている、ということになる。

しかも「私」は、女性のいた“そのとき”に立ち会い、友人の追憶に寄り添って、「友人」のいた“そのとき”をも見ている。“そのとき”「私」は、女性のいるそこにも、友人の語りのそこにもいない。「私」は、眼差しそのものになって、重層化した入子のパースペクティブ全てを貫いている。

それは、敢えて言えば、「私」の前に、時間軸を取り払えば、それぞれの語りを“いま”として、眼前に、並列に並べているのと同じなのである。

しかし、この折り畳まれた「入子」構造が、古井由吉の達成した語りの頂点ではない。『眉雨』では、その折り畳まれた入子の語りの「辞」をすべてゼロ記号化し、全く別の語りの世界を描いて見せたのである。それは、『山躁賦』『仮往生伝試文』へとつながる分水嶺になっているのである。

なお、全集『現代文学の発見』については、

『言語空間の探検(全集現代文学の発見第13巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/477112809.html)、『性の追求(全集現代文学の発見第9巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/474922780.html)、『政治と文学(全集現代文学の発見第4巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/474256411.html)、『日本的なるものをめぐって(全集現代文学の発見第11巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473881878.html)、『証言としての文学(全集現代文学の発見第10巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473706547.html)、『物語の饗宴(全集現代文学の発見第16巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473489712.html)、『青春の屈折上(全集現代文学の発見第14巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473010392.html)、『青春の屈折下(全集現代文学の発見第15巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473336507.html)、『日常の中の危機(全集現代文学の発見第5巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/472764538.html)、『存在の探求(上)(全集現代文学の発見第7巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/471663095.html)、『存在の探求(下)(全集現代文学の発見第8巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/472034541.html)、『黒いユーモア(全集現代文学の発見第6巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470946114.html)、『方法の実験(全集現代文学の発見第2巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470800504.html)、『歴史への視点(全集現代文学の発見・12巻)』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470502694.html)、

で触れた。

参考文献;

高沢公信『古井由吉・その文体と語りの構造』(西田書店)

高沢公信「語りのパースペクティブ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm)

高沢公信「眉雨論」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-3.htm)

高沢公信「中上健次論」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic2-1.htm) |

|

いはんや悪人をや |

| 金子大栄校注『歎異抄』を読む。

「直接に耳の底に留まるところを記録したのは、ただこの『歎異抄』のみ」(校注者解題)とされる、

弟子唯円が、親鸞の肉声を伝えている貴重な本である。本書の構成は、

序

親鸞の語録(第九章まで)

序(第十章)

唯円の歎異(第十一以下十八章まで)

結(述懐)

となっており、

大切の証文ども、少々ぬきいでまいらせさふらふて、目やすにして、この書にまいらせてさふらふなり、

と結びに書くように、親鸞の言葉を証文として示したかったもののようである。その意図は、最後に、

古親鸞のおほせごとさふらひしをもむき、百分が一、かたはしばかりをもひおもひでまいらせて、かきつけさふらふなり。かなしきかなや、さひはひに念仏しながら、直に報土にむまれずして辺地にやどをとらんこと。一室の行者のなかに信心ことなることなからんために、なくなくふでをそめて、これをしるす。なづけて歎異抄といふべし。

と結ぶ。様々な異論に対する唯円の抗議と嘆きの書である。

徹頭徹尾、他力の本意を述べていく。

他力真実のむねをあかせるもろもろの聖教は、本願を信じ、念仏をまうさば、仏になる、そのほかなにの学問かは往生の要(えう)なるべきや、

の真義は、自力の、

難行(なくぎやう)、

に対し、他力の、

易行(いぎやう)、

たる所以を示し続ける。有名な、

善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや、

も、自力の目から見るからで、

悪おそるべからず、彌陀の本願をさまたぐるほどの悪なきがゆへに、

ということもあるが、

(弥陀の)願ををこしたまふ本意、悪人成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる悪人、もともと往生の正因なり。よて善人だにこそ往生すれ、まして悪人はと、おほせさふらいき、

という意味なのである。なまじの、

はからい、

たとえば、

念仏まうさんごとに、つみをほろぼさんと信ぜんは、すでにわれとつみをけして、往生せんとはげむにてこそさふらふなれ、

とあるように、

これだけ善行をしたのだから、

これだけ喜捨をしたのだから、

これだけ念仏を唱えたのだから、

というおのが思惑そのものが、すでにおのれの力の拙さを知らないという意味で、

他力本願、

からそれている。親鸞は言う、

親鸞は弟子一人ももたずさふらふ。そのゆへは、わがはからひにて、ひとに念仏をまうさせさふらはばこそ、弟子にてもさふらはめ、ひとへに弥陀の御もよほしにあづかて念仏まうしさふらふひとを、わが弟子とまうすこと、きはめて荒涼(無遠慮)のことなり、

と。だから、念仏する行為を、

おのが善根とする故に、信を生ずることあたはず、

とする(教行信証)のであり、

念仏は行者のための非行・非善なり、

とし、

わがはからひにてつくる善にはあらざれば、非善といふ、

といい、唯円は、こんな皮肉を述べている

この身もて、さとりをひらくとさふらふなるひとは、釈尊のごとく種々の応化の身をも現じ、三十二相、八十随形好(ずいぎやうかう)をも具足して、説法利益さふらふにや、

と。

わがはからひなるべからず、

わがはからはざるを、自然とまうすなり、

の究極は、親鸞の、

念仏は、まことに浄土にむまるるたねにてやはんべるらん、また地獄におつべき業(ごふ)にてやはんべるらん、総じて存知(ぞんち)せざるなり、

と言い切るところに在る。究極、これは、

宗教、

そのものの破壊でもあるかに見える。しかし、中世、

一向門徒、

は、中世の潮流、現世での、

自力救済、

の象徴のような、

一揆、

によって、現世の武家権力と対峙していく、

巨大教団、

となっていくのは、何とも皮肉である。

参考文献;

金子大栄校注『歎異抄』(岩波文庫) |

|

サイクリック宇宙論 |

| 高水裕一『時間は逆戻りするのか―宇宙から量子まで、可能性のすべて』を読む。

本書では、

時間を逆に進む世界はあるのか、

そもそも時間とは何か、

について考えをめぐらせていくのが目的(はじめに)とある。そして、

時間が過去から未来に進むのはあたりまえ、

とする常識をうたがっとほしい、とある(仝上)。しかし、そのために、現代の宇宙物理学を総覧し、復習させられることになる。

で、まずは、

時間、

そのものを、

方向、

次元数、

大きさ、

の三点から把握するところから始める。つまり、不可逆とされる、

時間の矢、

そして、空間が三次元なのに、時間が、

一次元、

であること、そして、時間も、空間と同様、進み方が速くなったり、遅くなったりする、つまり、時間も、空間同様、

絶対的なものではなく、相対的なものである、

ことである。そして、時間の不可逆性を示すのが、

エントロピー増大の法則、

である。これを前提にして、果たして時間は可逆的でありうるのかを検証していくのが、本書の旅である。

お定まりの、

相対性理論、

熱力学、

量子力学、

と辿り、

電磁気力、

強い力、

弱い力、

重力、

の四つの力を検討し、悲願の、四つの力を統合する、

Theory of Everything(大統一理論)、

を展望する(著者は「量子重力理論」と呼んでいる)。そのためのアイデアとなる仮説が、現時点では、

超弦理論(超 ひも 理論)、

と、

ループ量子重力理論、

となる。前者は、

9次元の空間と1次元の時間という、きわめて高次元の時空、

に対して、後者は、

空間も時間も飛び飛びの編み目のように離散的な構造で、「ノード」と呼ばれる点と、それらを格子状

に結ぶ「エッジ」と呼ばれる線からなるネットワークの時空、

とし、超弦理論では、

「9+1=10次元という高次元の時空を想定しますが、それは既存の4次元時空に、人工的にコンパクト化した6次元空間をくっつけたもの」

であり、その意味では、一般相対性理論からみちびかれた時空の概念を大きく変更するものではないのに対して、ループ量子重力理論は、

「時空の量子化をめざして、一般相対性理論とも量子力学とも異なる『飛び飛びの時空』という新たな時空モデルを構築」

しており、著者は、

「現状では、高次元の時空を考えることに、数学的な枠組みをつくれるという以上のメリットはないように思われます。率直にいえば私も、超弦理論は時空の本質を真剣に考えているとは思えず、ループ量子重力理論のほうに、相対性理論や量子力学にも通じる過激なまでの革新性を感じるのです。」

と、後者に肩入れしている。それは、ループ量子重力理論は、

重力が伝わる「場」、すなわち「重力場」の量子化、

で、

時間

にも素粒子サイズの「大きさ」があることを示しただけではなく、ついには時間の存在そのものを消す、

ことを示したところにあり、こうまとめる、

「時間とは、あらかじめ決められた特別な何かではない。時間は方向づけられてなどいないし、『現在』もなければ、『過去』も『未来』もない。だとするなら、いったい時間の何が残るのか。あるのはただ、観測されたときに決まる事象どうしの関係だけだ。ごく局所的な、Aという事象とBという事象の間の関係を述べているだけだ。これまでは量子力学の方程式も、時間の発展を前提としていたが、もはや時間は表舞台からきれいに姿を消してしまった。時間とは、関係性のネットワークのことである。」

他方、超弦理論では、

両端に何もない、ひも状の「開いた弦」、

と、

両端がくっついて輪になっている「閉じ た弦」、

の2種類のうち、「開いた弦」は、その端っこを「膜」のようなものにくっつけていることが計算上発見され、それを、

プレーン、

と呼び、

「私たちは9+1次元の時空に浮かぶ、平たい3+1次元のブレーンの上に拘束され、……この時空のほかの場所で起こる高次元の現象はすべて、いわば影絵のように、平たいブレーンの上に投影された3+1次元の現象として認識」

されるという世界像を描いた。そして、時間の矢の始まりとされる、

ビッグバン、

とは、

二枚のプレーンの衝突、

という、

サイクリック宇宙論、

へと発展していく。それは、

宇宙にはそもそも時間的な起点などはなく、収縮→衝突(ビッグバン)→ 膨張→収縮→……

というサイクルを、何度も繰り返している、

というものである。これは、マクロスケールで見た「時間の逆戻り」にひとつの回答を与えている、と著者は見ている。いまひとつは、

ミクロの量子世界、

での時間の逆戻りである。不確定性原理から見て、

「素粒子を個々に見れば時間が逆戻りしているものもあるけれども、多くの素粒子が集まりマクロの系になると、個々の逆戻りの効果は統計的に無視されてしまって、結果として時間は一方向にしか現れない」

ことになる。その意味で、今後ミクロの世界から、時間は見直されていく、と著者は見ている。

実は、時間について考える時、残されているのは、

人間原理、

と言われるものだ。量子力学では、

揺らいでいる素粒子は、観測者が見ることではじめて状態が一つに定まる、つまり固定化される、

とされる。では、この固定化を、誰が見たのか。この面でも、

サイクリック宇宙論、

は、

「歴史が何度も繰り返される宇宙では、現在の宇宙における過去と未来は、前回までのサイクルですでに関係づけられている」

と見なせ、

人間の生まれる前から人間にちょうどよいように宇宙がお膳立てされているのも、必然性があるように見える」

と、最適なモデルになっているとする。ただ、

宇宙の最初の観察者は誰か、

という疑問はまだ残るが、と。

結局、宇宙論を総覧し、

「白黒をつけるより、時間の思考を楽しみながら宇宙の不思議さに思いを馳せる」

ことで終わったことになるが。

なお、ケイティ・マック(吉田三知世訳)『宇宙の終わりに何が起こるのか』)、高水裕一『宇宙人と出会う前に読む本―全宇宙で共通の教養を身につけよう』、ルイーザ・ギルダー『宇宙は「もつれ」でできている−「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』)、吉田伸夫『宇宙に「終わり」はあるのか−最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで』、吉田たかよし『世界は「ゆらぎ」でできている―宇宙、素粒子、人体の本質』、

鈴木洋一郎『暗黒物質とは何か』、ブライアン・グリーン『隠れていた宇宙』、岸根卓郎『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」』、青木薫『宇宙はなぜこのような宇宙なのか』、佐藤勝彦『宇宙は無数にあるのか』、

大栗博司『重力とは何か』、等々については触れたことがある。

参考文献;

高水裕一『時間は逆戻りするのか―宇宙から量子まで、可能性のすべて』(ブルーバックスKindle版) |

|

石塚 |

|

柳田國男『増補 山島民譚集』をよむ。

本書は、

『甲寅叢書』の一冊として大正三年七月に刊行、

され、

七冊の続編が予定、

され、

長者ノ栄華、

長者没落、

朝日夕日、

黄金ノ雞、

椀貸塚、

隠里、

打出ノ小槌、

道(衢)ノ神、

石生長、

石誕生、

硯の水、

の続刊が予告されていたが、刊行されずに終わったといういわく付きの書である。当初の、

山島民譚(さんとうみんたん)集、

は、

河童駒引、

馬蹄石、

が収録されており、再版された際(昭和十七年)の「序」で、柳田國男は、

「この書に掲げた二つの問題のうち、一方の水の神の童子が妖怪と落ちぶれるに至った顛末だけは、あの後の三十年に相応の論及がすすんでいる。最初自分がやや臆病に、仮定を試みたことが幾分か確かめられ、之れと関連して亦新たなる小発見もあった。……他の一方の馬の奇跡についても、別な解説を下す人はまだ現れず、しかも私が引用したのと同じ方向の証拠資料が、永い間には次々と集積して、何れも倍以上の數に達して居る。」

と記しているように、その示した道筋が広げられていることは確かだが、この再版が出るまでは、本書は、

好事家の書架に死蔵、

された状態(関圭吾「解説」)で、一般には知られていなかった。

本書は、この「山島民譚集」に加えて、『定本柳田國男全集』に収録された、その続編、

山島民譚集(二)(初稿草案)、

と、

本書の編者の一人関圭吾の手もとにあった、その続編の、

山島民譚集(三)(未発表原稿)、

を加えて、刊行されたものである。前者には、

大太法師、

姥神、

榎の杖、

八百比丘尼、

後者には、

長者栄華、

朝日夕日、

黄金の雞、

貸椀塚、

隠里、

打出小槌、

衢の神、

が収録され、予告と比較して欠けている部分の補綴として、

日を招く話、

が収録されている(『妹の力』所収)。

本書は、いわば、

民俗学、

の草創期の著作で、後年、これを深めた著作群を柳田自身いっぱい出しているが、その発想の種となるようなテーマが山のようにあるように見える。

自身「再版序」で、

「斯んなにまで沢山の記録を引用しなくとも、もっと安々と話は出来たのであるが、それが駆け出しの学徒の悲しさであり、又実は内々の味噌でもあつた。」

と書くように、ほぼ引用の羅列のようなところもあるが、「未発表」原稿辺りになると、たとえば、

「……同じ土佐長岡郡の上倉(アゲクラ)村大字奈路には村の北に小字四合屋敷と云ふ宅址がある。茲に昔住んだ者も大した長者であった。其長者の家では家内の人数の増減に由らず、毎日只の四合の米を飯に炊けば常に総勢を飽かしむるに足りたと云ふ。此伝説にも打出小槌の如意と無尽蔵との分子が含まれて居る。併し米を四合と限ったのは寧ろ四合屋敷の文字に捕へられた後説であらうと思ふ。凡そ土地の小字に何々屋敷と云ふのは、普通の百姓屋敷の割渡(わりわたし)と時を異にするか条件を異にするか、必ず特殊の階級の住地である。而して此に四合と云ふのは恐らく四宮(しぐう)阳即ち守宮神の信仰に基く守宮屋敷のことであらうと思ふ。

守宮神はもとは宮城の中にも祭られた神である。栄花物語の花山院の巻には守宮神かしこ所の御前にてとある。即ち宮守(みやもり)の神の義であって、皇居の鎮護を任とする土地の神であらうと思ふ。諸国の国府の地にも此神を祭つたらしい。(中略)此神は何故か早くから諸道の守神であった。例へば典薬頭雅忠の家では夢に守宮神が七八歳の童子と現はれて火の災を予報した。……盲法師が守宮神を奉ずるのは此神を土地の神とすれば一段と由緒がある。何となれば此徒は琵琶を弾いて野牢地神(「けんろうじじん 大地をつかさどる地神、呪術的信仰対象の一つ)を祭り国土の豊穣を祈祷するを職として居たからである。所謂当道の坐頭の仲間では此神を守瞽神(しゅくしん 辺境の地主神、守宮神とも)であると云ふ。……彼等が祭典を行ふ京の東の地名を四宮川原と云ふが、此も亦恐くは守宮川原であらう。……琵琶法師が妙音天の保護の下に琵琶を弾くと云ふのも、元は地神の祭に他ならぬのであるが、音楽技芸の保護者たる妙音天が其別名の弁財天の名を以て専ら財宝充足の祈願に耳を傾けるやうになつてからは、此徒も亦自然に其方面に於ける別当役を務めることに成つたらしい。殊に後世に於いて殆ど盲僧の主たる職務とした竈払いの祭の如きは、必しも支那の土公(どこう 「つちぎみ」とも 陰陽道で土をつかさどる神の名)の思想即ち竈を支配する土の神の信仰のみを以て説明することは出来ぬ。何となれば我国では竈の神の祭を以て食物の潤沢と健全とを祈る風が古くから有つたらしいからである。此を以てみれば、打出小槌類似の調法な釜を据附けてあつた所謂四合屋敷は、守宮神を祭り且つ竈若は釜の祓をした琵琶法師の住居と仮定して差支ない。従つて隠里に坐頭が居ると云ふことも強ち語路の誤解ばかりでは無いかも知らぬ。岩穴を釜又は竈と呼んだ例もあるのである。又守宮(やもり)が岩穴の中に居て米を出したと云ふ話も、事に由ると盲人の徒が修行した財宝豊穣の祈祷の場所であった結果で、右の守宮はやはり宇賀耶天女の仮の姿であつたかも知らぬ。但しヤモリを守宮と書くことと如何なる関係があるかはまだ考へることが出来ない。(「打出小槌」 カッコ内注記は引用者)

といった具合に、その奥行きと幅は、縦横無尽となる、いわば柳田節である。

ところで、原著の「小序」には、

横ヤマノ 峯ノタヲリニ

フル里ノ 野辺トホ白ク 行ク方モ 遥々見ユル(後略)

とつづく一文があり、

一坪ノ 清キ芝生ヲ 行人(ギョウニン)ハ 串サシ行キヌ

永キ代ニ ココニ塚アレ

とあり、最後に、

此フミハ ソノ塚ドコロ 我ハソノ 旅ノ山伏

ネモゴロニ勧進ス

旅ビトヨ 石積ミソヘヨ コレノ石塚

とある。民俗学の長い道筋に立てた石塚に、さらに研究を積み重ねてほしいという、柳田國男の願いが込められている気がする。

なお、「座頭」については「検校」、「弁財天」については、「弁才天」で触れた。

また、柳田國男の『遠野物語・山の人生』、『妖怪談義』、『海上の道』、『一目小僧その他』、『桃太郎の誕生』、『不幸なる芸術・笑の本願』、『伝説・木思石語』、『海南小記(柳田国男全集1)』については別に触れた。

参考文献;

柳田國男『増補 山島民譚集』(東洋文庫) |

|

結節点 |

|

ハリー・スタック・サリヴァン(阿部大樹編訳)『個性という幻想』を読む。

本書は、編訳者が、

初出出典に基づいて 新しく訳出した日本語版オリジナルの論集、

である(編訳者まえがき)。

「ウォール街大暴落の後、サリヴァンが臨床から離れて、その代わりに徴兵選抜、戦時プロパガンダ、そして国際政治に携わるようになった頃に書かれたものから特に重要なものを選んで収録した。『精神医学入門三講』を除く11編はThe

Fusion(後期論文集" The Fusion of Psychiatry and Social

Sciences")にも収められている。順に読めるように、口語体の入門講義から始まり、前半は『精神医学の基礎』篇、そして後半をその「実社会

への応用」篇として並べた。」

とあるように、収録されているのは、

第一部 精神医学の基礎篇

精神医学入門三講

精神医学 ─『社会科学 百科事典』より

黒人青年についての予備調査

症例ウォーレン・ウォール

「個性」という幻想

不安の意味

第二部 精神医学の応用篇

プロパガンダと検閲

反ユダヤ主義

精神医療と国防

戦意の取扱いについて

戦後体制に向けたリーダーシップの機動化

緊張─対人関係と国際関係

と、二部に分けられている。

サリヴァン、

というと、タイトルの、

個性という幻想、

にあるように、

人間同士の差異よりも互いを結びつけているものに着目する、

主張であるので、どうしても、第一部、とりわけ、

「個性」という幻想、

が最も面白い。

「いずれにせよ生命体とその周囲環境には片時も止むことなく相互交流があって、これがなくてはどのような生命も

生きられません。この意味で、私たちは交流的存在 communal existenceであります。」

それを、

結節点 nexus、

つまり、

結び目、

と呼び、今日風に、

ネットワークの接点、

という言い方をするなら、

Node(ノード)、

ということになる。つまり、

「経験の結節点があって、その内部で私たちはそれぞれの世界観を作り上げます。この結節点はme-and-my-mind(こころの挙動をみている当人)か、(皆さんが

私と距離を感じているようなら)you-and-your-mindの経験するものの内側にあります。このyou-and-your-mindには、経験や定式化に際してとてもはっきりと名付けることのできるものがいくつかあるあるのです。」

「―人を人たらしめている」のは、

「積み重なった文化、それも生物学的というよりも社会的意味によってパフォーマンスを左右するような文化」

であり、

「文化、社会体制、あるいは言語や定式化された概念などが含まれる環境が人間にとっては必要不可欠なのです。そうであるからこそ、孤立しているとか、空想ばかりで実のある交流を失っていると、それまで高度に社会的だった人物であったとしても堕落してしまいます。」

そして、

「人格は、多数の人々そして文化からなる世界と深く絡み合った生命のコンタクトから生まれるものです。ですからその領野においては、人間が単純素朴であるとか、事物の中心にいて、個々独立していて、単位的であるなどと考えるのはまったく愚かしいことであります。」

そう見なすと、

「対人関係を記述することに重きを置けば、新しい医学の進歩にとって最大の障壁であるものを取り除くことができます。もっとも高い壁、すなわち個々独立した、ひとり立ちする、確固不変でシンプル『自己』があるのだという妄想です。その時々によって『あなた』とか『ぼく』などと様々に呼ばれる、摩訶不思議な『自己』が、まるで私有不動産のようにどこかに建っているという幻想です。」

で、こう強調する。

「人間を『個々独立した存在』だとか『その各々を取り扱うことができる』などと考えるのはまったく見当違いだと分かるはずです。私たちが観察するべきは、個人ではなく、人間が互いに何を取り交わしているかであります。互いに取り交わすものを互いにどうやってコミュニケートしているか、と言い換えてもいいでしょう。

それが完了すれば、個性というものが永遠不滅でも唯一無二でもないと明らかになるはずです。私たちは皆、対人関係の数と同じだけ人格の数を持ちます。対人関係の多くが幻想上の人々──

つまり非

実在人物群──を現実上で操作することから成り立っていて、しかもそれがしばしば実在人物群──角を曲がったところの薬局の店員とか──よりも重大視されています。」

僕自身は、この、

人間関係、

社会関係、

の、

結節点としての人間、

という発想に同感である。ただ人は人との関係の中にいる、という意味だけではなく、

交差点、

なので、どの道とつながるかで、その表情、見え方は変わるはずである。この発想は、平野啓一郎『私とは何か―「個人」から「分人」へ』の、

分人、

という考えと繋がっている。平野も言う、

「全ての間違いの元は、唯一無二の『本当の自分』という神話である。そこでこう考えてみよう。たったひとつの『本当の自分』

など存在しない。裏返して言うならば、対人関係ごとに見せる複数の顔が、すべて『本当の自分』である。」

と、そして、

個人(individual)、

ではなく、

inを取った「分人(dividual)」

という言葉を導入する。

「分人とは、対人関係ごとの様々な自分のことである。恋人との分人、両親との分人、職場での分人、趣味仲間との分人、…それらは、必ずしも同じではない。

分人は、相手との反復的なコミュニケーションを通じて、自分の中に形成されてゆく、パターンとしての人格である。」

つまり、

「一人の人間は『わけられないindividual』な存在ではなく、複数に『わけられるdividual』存在である。」

「個人を整数の1とするなら、分人は、分数だとひとまずはイメージしてもらいたい。私という人間は、対人関係毎のいくつかの分人によって構成されている。そして、その人らしさ(個性)というものは、その複数の分人の構成比率によってけっていされる。」

人は、

社会的存在、

である。人の存在は、人と人との関係の、

ノッド(結び目knot)、

である。その意味でネットワークの結節点なのである。

「私という存在は、ポツンと孤独に存在しているわけではない。つねに他者との相互作用の中にある。というより、他者との相互作用の中にしかない。」

その意味では、その人がつながる人との側面、

「分人はすべて、『本当の自分』である。」

逆に言えば

「本当の自分は、ひとつではない。」

ということになる。

「誰とどうつきあっているかで、あなたの中の分人の構成比率は変化する。その総体があなたの個性となる。」

まるで、サリヴァンの思考の延長線上である。

参考文献;

ハリー・スタック・サリヴァン(阿部大樹編訳)『個性という幻想』(講談社学術文庫Kindle版)

平野啓一郎『私とは何か――「個人」から「分人」へ』(講談社現代新書) |

|

昔話の通時性と共時性 |

| 柳田國男『口承文芸史・昔話と文学(柳田国男全集8)』を読む。

本書は、

口承文芸史考、

昔話と文学、

昔話覚書、

が収められている。この三篇は、

昔話研究への入門、あるいは最も基本的なテキスト、

と目されている(解説・野村純一)らしい。

口承文芸史考、

では、文字に書かれた「文芸」に対する文芸としての、

口承文芸、

を説き、自身の昔話分類案を提起して、

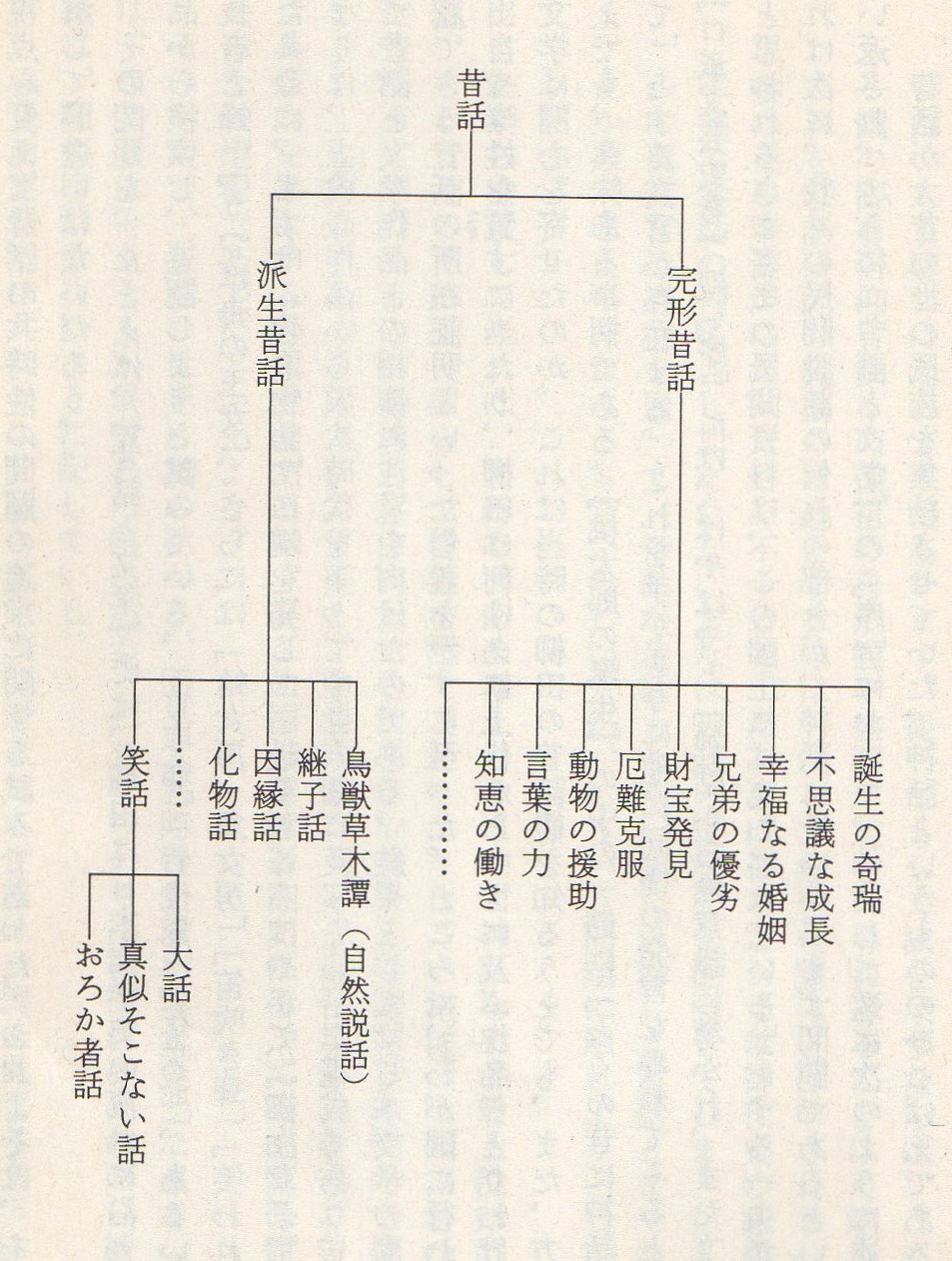

「自分は昔話が二つのかなりちがった種類に、大別し得られると思っている。その一つは西洋人のいう本格説話、これを私はかりに完成昔話と呼ぶつもりである。通例主人公の生い立ちをもって始まるものであるが、それが少しずつ省略せられるようになっても、なお結末があらゆる願望の充足、あらゆる障害の解除に帰着することだけは変わらない。言わばある非凡なる一人の伝記、もしくはある一門の鼻祖の由来を、説くかと思われる形を具えたものである。これに対してある時の一つの出来事、またはある一人の若干の挙動のみを、取り立てて話題にしたものを、笑話はもとより古風な鳥獣草木譚までも引きくるめて、私はこれを派生説話、もしくは不完形昔話とでもいおうかと思っている。双方がともに昔話であるわけは、話者の相手に知らせたいと念ずる単一の目的、核とも名づくべきものがそれぞれにふくまれているだけでなく、外形はすべてムカシムカシをもって起こり、コレバッカリ等の句をもって結ばれている点が同じだからである。」

と記している(口承文芸考)。

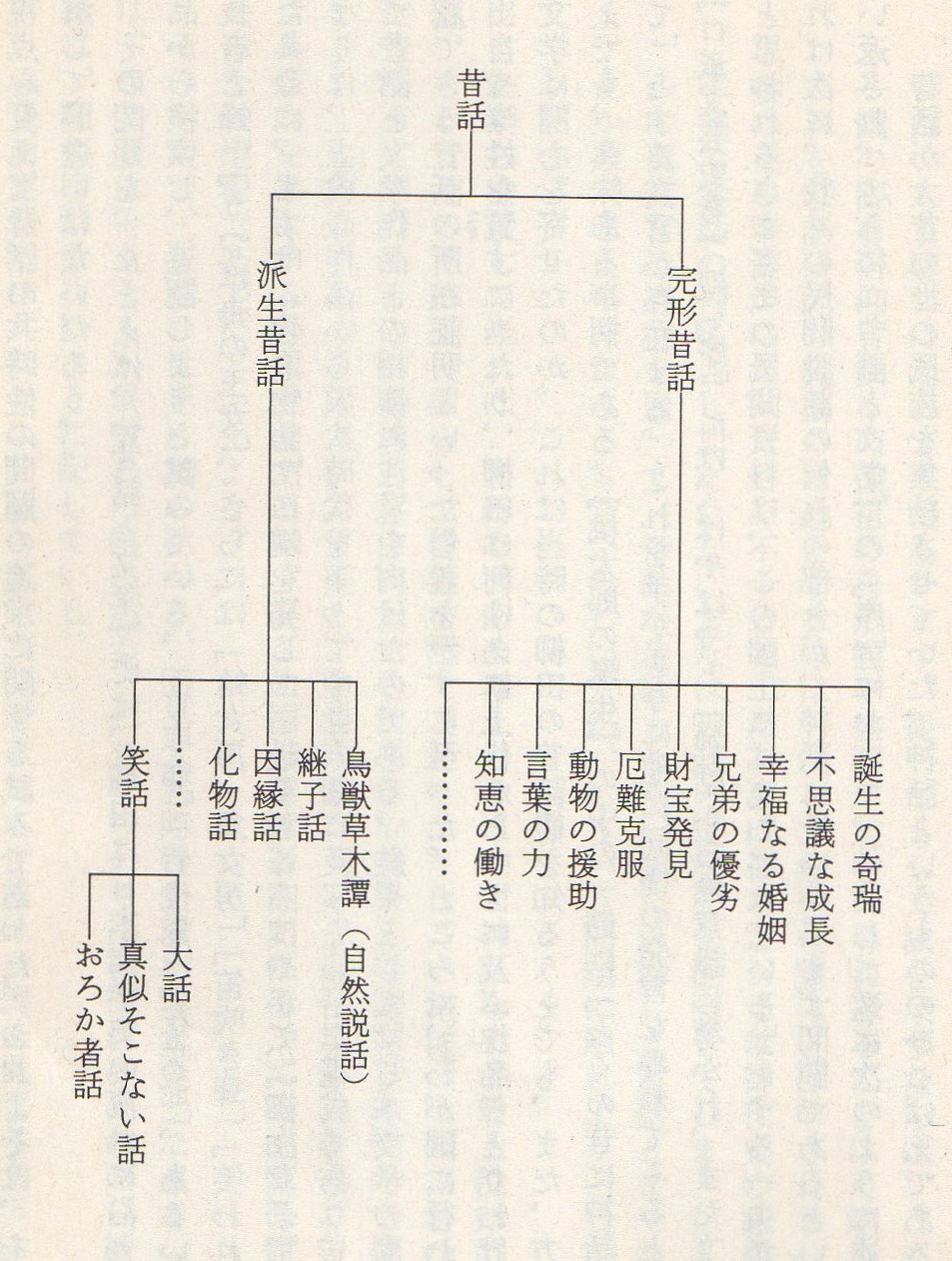

(「昔話分類案」(柳田國男案「その一・その二を解説者が合体させたもの) 本書より)

昔話と文学、

では、昔話の、

神話のひこばえ、

として、

神話→(伝説)→昔話→(笑話)→童話、

と退縮していく中で、

竹取翁、

竹取爺、

花咲爺、

猿地蔵、

カチカチ山、

藁しべ長者と蜂、

うつぼ舟、

蛤女房・魚女房、

笛吹き爺、

笑われ聟、

はてなし話、

と、上代から中世までたどりながら、

「交通往来の最も想像しにくい遠隔の土地に、偶然とは言えない一致」(昔話と文学)、

が見出される、

通時性、

と同時に、例えば、

「我々の『竹取物語』が、必ずこの羽衣説話のいずれかの段階を。足場にして立っている」(仝上)、

というような、昔話の、

出自と系譜、

を質していく。

昔話覚書、

では、昔話の、諸民族の説話との、たとえば、

「糠福米服や姥皮の話のごとくに、そっくりそのままをどこの国でも、それぞれに自分の言葉の芸術としてもてはやしている」(昔話覚書)、

というような、

「二つ以上の懸け離れた民族の間に、どうしてこのような一致または類似があるのかを、考えてみようとした」(仝上)、

という

共時性、

を考証している。

こうした柳田國男の仮説に満ちた論考を、今日どうなっているかはわからないが、

「現今の昔話研究の方向とはいささか傾向を異にする」(解説)、

という方向が、柳田がいつも再三言っているように、横文字を縦文字に移し替えるだけのような、西洋の学説の丸移しでないことを祈るのみである。

なお、柳田國男の『遠野物語・山の人生』、『妖怪談義』、『海上の道』、『一目小僧その他』、『桃太郎の誕生』、『不幸なる芸術・笑の本願』、『伝説・木思石語』、『海南小記』、『山島民譚集』については別に触れた。

参考文献;

柳田國男『口承文芸史・昔話と文学(柳田国男全集8)』(ちくま文庫) |

|

博引傍証 |

| 柳田國男『妹の力』を読む。

本書は、

妹の力、

玉依彦の問題、

玉依姫考、

雷神信仰の変遷、

日を招く話、

松王健児の物語、

人柱と松浦佐用媛、

老女化石譚、

念仏水由来、

うつぼ舟の話、

小野於通、

稗田阿礼、

の、12編が収められていて、

巫女、

ないし、

巫術、

に関わる論述である。特に、

「神々の祭に奉仕した者が、もとは必ず未婚の女子であり、同時に献供の品々を取得する者が、神を代表したその婦人に限られていた」(序)

とする仮説に基づき、

男帝の政治的主権をたすけた、巫女としての妹の力、

を明らかにしていくところに、その主眼がある。

「玉依彦は鴨御祖神の御兄であり、また非常に大いなる一族の高祖であったけれども、その名はただ人界に止まって、今の御社の神に祀られていない。しかもそのすぐれた妹の姫神と御子とを守護し信奉することによって、まず最大の恵沢を受けた者は玉依彦とその後裔子孫とであった。」(玉依彦の問題)、

とある、賀茂神社の祭祀での、

玉依彦と玉依姫という兄妹、

がそれにあたるし、アイヌの伝説においても、

「ところどころの島山に占拠した神は、必ず兄と妹との一組にきまっていた」

とあり(妹の力)、まさに、魏志倭人伝の、

卑弥呼は鬼道に仕え、よく大衆を惑わし、その姿を見せなかった。生涯夫をもたず、政治は弟の補佐によって行なわれた、

とする記述とも関わる問題である。その役割は、

「天然と戦い異部落と戦う者にとっては、女子の予言の中から方法の指導を求むる必要が多く、さらに進んでは定まる運勢をも改良せんがために、この力を利用する場合が常にあったのである。」(妹の力)

「けだし前代の女性が霊界の主要なる事務を管掌して、よくこの世のために目に見えぬ障礙を除去し、必ず来るべき厄難を予告することによって、いわれなき多くの不安を無用とし、ないし男たちの単独では決しがたい問題に、いろいろの暗示を与えるなど、隠れて大切な役目を果たしていた」(玉依彦の問題)、

とある。

それにしても、林達夫が、本書の書評で、

「この学問はその訪問者にも幾分この身軽な翼を賦興してくれるから、いま私が『妹の力』を読んでひどく見当違ひに見える方角へ、すっとんで行った」

とあるように、柳田國男の世界は、入口の話から、予想もしない遠くへ読み手を引っ張っていくのに、毎回驚かされる。それは、著者自身が手元にすべてのデータを持っていて、それに基づいて、ワープするように異世界へ連れていかれる感じなのである。それを批判するには、同じデータを手元で分析する以外、ないのである。

たとえば、

日を招く話、

は、

午の日を忌む、

寅の日を忌む、

子の日を忌む、

などといった、その日は、

田植えよろしからず、

という、

田植の日忌、

の話から始まり、次いで、その忌み日に田植えをすると、

「嫁が死ぬと、今でも言い伝えている処がある」

とし、そうした、

田植日忌の由来、

の話に、たとえば、

「五月七日には田を植えず、これを蘇我殿田植の日と称して忌んでいた。昔大友皇子がこの国遣水という山に城郭を構えて御住居なされたころ、この日臣下の蘇我大炊なる者を召して、国中の田人早乙女を催して田を植えしめて御覧あるに、日は夕陽となって御興いまだ尽きず、願わくは八つの時分にもなさばやと仰せられると、たちまち日は戻って九つのころとなったが、にわかに空かき曇り雷電暴雨あって万民こぞって死す」

と伝えられる、

日招き譚、

へとつなぎ、いまもその故跡がある、その田は、

死田(した)、

と呼ばれる。同種の、

日忌みの慣習の由来譚、

が、全国にあり、

死人田(しびとだ)、

病田、

癖田、

忌田、

などといい、その由来には、

「昔この田の持主に強欲な者があって、おきくという田植女にこれだけの田を一日に植えよと命じたので、おきく苦しさのあまりに死んでしまった。それから後は作れば凶事あり、今でも作る者がこれを恐れているという」

というものがあり、似たものに、

「昔嫁を虐待する姑が、これだけの田を一人で植えよと命じたところ、嫁は植え終わって即死したので、その祟りをもって植えると必ず家に死者を出す」

と言い伝える、

嫁いびり譚、

となっているものへとつなげ、それは、

嫁田、

嫁殺し田、

という名を残すものもある。そこで、柳田國男は、

「結局するところヨメとは何ぞや、何故に嫁ばかりが田植に出ては死んだといわれたかを、遡って考えてみる必要を感ずる」

とし、こんな田植え歌、

何でもかでも嫁のとが

きょうの日の、

暮れるも嫁のとがかい

を紹介し、

「三水は更級郡更府村の大字で、昔田であったという大きな池がある。これも姑に憎まれた若い嫁女が、五月に笠もなく、広い田を一日の中に植えかねて、日暮に気を落として死んでしまった。それから後はこの田の米を餅に搗くと、血がまじって食われなかった」

という嫁いびりの話の姑を、前出の、

強慾非道の長者、

に置き換えれば、結局、

同じ話、

に行きつくことになるとし、

「嫁の田系統のいくつかの遺跡に共通なる一点は、塚あり樹木あってその下に女性の霊を祀る」

ということであり、その、

日暮らし塚、

の口伝に、

「きびしい姑が、嫁をいじめて日の中に帰ってくると怒り罵る。その嫁は至って善良であって、日ごとに星を戴いて出て耕耘を事としたのみならず、なお常に日の神を拝して日中の長からんことを祈った。そうしてある年の秋重い病を煩って死んだ」

というのがある。ここで、冒頭の、

蘇我大炊の日招き、

の話と繋がり、

日の長がからんことを祈ったという女性が、後に重い病にかかって死んだ、

のは、

偶然の二つの事件、

ではなく、

「昔八幡太郎が安倍貞任と戦うた時に、戦いたけなわにして日暮れんとしたゆえに、義家扇をとって日をさしまねく。日これがために反ること三舎、その壇を麾日壇といいその地を麾日道路という」

という、

日招壇(ひまねきだん)、

につなげていく。この出典は、『淮南子』の、

「楚の魯陽公韓と難を構へ戦酣にして日暮る。戈を援いて釄くに日之が為に反ること三舎なり」、

や、舞の『入鹿』の、

蘭陵王の舞の手が戦の半ばに入日を招き返した形、

とも通底し、俗間に伝わる、

平清盛の日招き、

とも重なるが、

どうしてそれが、蘇我殿田植えのような、

田植習俗、

とつながったのかと設問し、

音頭 穏戸の瀬戸を切抜く清盛こそはノー

早乙女 日の丸の扇で御日を招ぎもどいた、

という安芸・吉田地方の田植歌を導き、各地に残る、長者の、

「ある年国中の男女を催してこの田を植えしむるに、日暮れかかってなお少しく植え残したるを本意なく思って、金の団扇をもって三たび入日を招きければ、山の端にかかりし日輪三段ばかり返り昇り、ついにその日の田植えを終わった」

という、

「沈まんとする日輪を扇をもって呼び戻す」

伝承にみられるのは、

「目的もなく夕日を招き返したのではなかった」

として、類似の話で、残った田植えを終えるために、日を招くのではなく、

「三千の油樽を取り出して山鹿の日の岡山にそそぎかけ、これに火を付けて、その光によって苗を取り終えた」

話を取り出し、すくなくとも、その話が事実であったかどうかは別としても、

「少なくとも大昔この地にいかめしくものものしい田植があり、何か記念すべきでき事があった」

と想像し、もう一つ別の、

「ある年の田植の日、……昼飯を運ぶ婢女が路の辺に死んだ」

言い伝えとつなげ、

田植と若い女の死、

の口承が残る所以へと切り込んでいく。

昼飯を運ぶ女の伝承も、結構あり、たとえば、

「印旛沼船尾の喜右衛門が家の子守女、田に働く者に運ぶ弁当を背負籠に入れ、その上に児を載せて田へ行くと、男どもきたないと怒って弁当をことごとく他の中へ投げ入れ、今一度炊き直してこいといって追い返した。子守は主家に戻って叱られんことを恐れ、そのまま児を負うて生まれ在所の師岡に返り、金毘羅淵に身を投げて死んだといって、船尾の鎮守宗像神社では、毎年その忌日にいろいろの奇怪があった」

といった類例が結構あり、たとえば、野州足利の五十部(いよべ)の水使(みずし)神社が祀る神、水速女(みずはやめ)命は、

「生前五十部(いよべ)小太郎なる者の召使いであり、農中傍輩の方へ昼飯を持参する路で、わが子が主人に打擲せられて死んだと聞き、怨み歎いて路の傍の淵に身を投げた」

とされるが、その神が、

「十二単衣を著て、杓子を持ち飯鉢を抱えた小木像」、

であることから、田の畔に安置する風習のある、

田の神の石像、

を連想し、その神が、

右の手に杓子、左の手に鉢、

あるいは、

左に杓子、右に手杵、

を持っていることへとつなげ、

田人のために昼餉を送った女、

と関係づけ、こう仮説する。

女が田植えの日に死んだという嫁ケ田の伝承、

と、

長者が日を招く物語、

とをつなぎ、

「同一の習俗に発生したものではないか」

と想定していくのである。そして、

「田植はすなわち田の神の誕生であり、それを期するためには主要な原因として、日の神と水の神の和合を必要としたのである。水の神は女性であって、ヨメの装いをして清き水の辺から出現した。尋常の少女がこれに扮するのだということを忘れるために、紅白の顔料をもって容貌を変化せしめるのが通例であったけれども、仮面もまた往々にして同じ目的に供せられた。」

とし、

「五十部(いよべ)の水使(みずし)阳のごとく、手には主要の表象たる食物配給の危惧を握っていた」

という「田植」の儀式について、最後に、田植には必ず昼飯を運び、必ず田の畔で田人すべてが食事をすることになっていたが、炊ぐ材料や薪までも決まっていた以上、

運搬する者、

は、女性であった。そしてこう結論づける。

「通例の早乙女以外、別に特定した食事方の婦人があり、それが極度の美装粉飾して、田植儀式の中心をなしていた」

と。いわゆる早乙女の、

殖女(ウエメ)、

以外に、田植儀式の中心をなした、

養女(おなりせば)、

と呼ばれる女性がおり、

田遊びの行列の中には、殖女と養女二種の女性

がいた(『洛陽田楽記』)ことに着目する。

神聖だからこそ、それを犯すことをタブーとする。その意味で、田植儀式の中心の女性へのタブーが、

忌田、

につながったと思われる。

日招き、

もまた田植儀式とつながるだろうことが想像される。

日招き

↓

長者の無理な田植強要

↓

姑の嫁いびり

↓

昼餉を送った女

↓

殖女(ウエメ)

と、田植儀式にまでたどり着く、柳田國男の論旨の特徴は、離れた飛び石を曲芸のように伝っていくところにあり、『日を招く話』の展開はその特徴がよく表れている。その語りの幅と奥行きについては、その、

博引傍証、

に瞠目するほかはないが、柳田國男の頭の中でつながっている筋が、全て文章として表現されているとは見えず、読み手は戸惑い、混乱させられて、その結論を、とりあえず首肯しておくほかはない、という印象である。

なお、柳田國男の『遠野物語・山の人生』、『妖怪談義』、『海上の道』、『一目小僧その他』、『桃太郎の誕生』、『不幸なる芸術・笑の本願』、『伝説・木思石語』、『海南小記』、『山島民譚集』『口承文芸史・昔話と文学(柳田国男全集8)』については別に触れた。

参考文献;

柳田國男『妹の力』(Kindle版) |

|

受難としての自由 |

| J・Pサルトル(松浪 信三郎訳)『存在と無』を読む。

若い頃に読んだとき、サクサクと読めた、という印象がある。その時のラインの跡をみると、一定程度は理解していたのかとは思うのだが、老年になって読み返してみると、本当にサクサクと読めたのか、と疑問にはなる。

しかし、改めて、良くも悪くも、本書は、

饒舌、

だと思う。それを、

懇切、

ととるか、

軽薄、

ととるか。。。今日、サルトルの「サ」の字も聞かないところを見ると、もはやあまり顧みられることはない書なのかもしれない。読み終わって見て、かなり時代遅れの部分がなくもないが、しかし、そう、

実存主義、

の、

「自己を逃れ出る」、

ものとしての、

自己投企、

は、いまだ生きている、いや、

生きていなくてはならない、

と実感させられた。

それがあるところのものであり、それがあらぬところのものであらぬような存在、

である、

即自存在、

に対する、

それがあらぬところのものであり、それがあるところのものであらぬような存在、

である、

対自存在、

との関係を、ふと、

『死にいたる病』の冒頭、

「人間は精神である。しかし、精神とは何であるか? 精神とは自己である。しかし、自己とは何であるか? 自己とは、ひとつの関係、その関係それ自身に関係する関係である。あるいは、その関係において、その関係がそれ自身に関係するということ、そのことである。自己とは関係そのものではなくして、関係がそれ自身に関係するということなのである。」

を思い出した。まさに、

ひとつの関係、その関係それ自身に関係する関係である、

人間という現象を、

「現われの背後には何ものも存在しないし、また現われは現われ自身を指示しない」(緒論)、

「それがあるとおりに」(仝上)、

「対自は、即自に対する関係である。対自は、即自に対する唯一可能な関係ですらある。あらゆる面で即自によって、とりかこまれている対自が、即自から脱出するのは、対自が、何ものでもあらぬからでしかない。対自は、何ものでもないものによって、即自から切り離されている。対自はあらゆる否定性の根拠であり、あらゆる関係の根拠である。対自は関係である。」(429)

その関係を、他人の対自との関係も含めて、広く、つぶさに検討しているのである。

確か、うろ覚えだが、ハイデガーは、

人は、死ぬまで可能性の中にある、

というようなことを言っていたと思うが、併せて、

現存在は、死に関わる存在、

でもある、といっていたようだ。サルトルはそれに反応して、

「人間存在は、意味づける存在」(621)、

ではあるが、死は、

「私の諸可能性に対する常に可能な一つの無化であり、かかる無化は私の諸可能性の外にある」(621)、

ものであり、

「私自身の可能性であるどころか、むしろ、死は一つの偶然的な事実である。この事実は、かかるものとしてのかぎりにおいて、原理的に私から脱れ出るものであり、根原的に私の事実性に属するものである。私は、私の死を発見することもできないであろうし、私の死を期待することもできないであろうし、私の死に対して一つの態度をとることもできないであろう。なぜなら、私の死は、発見されえないものとして自分を顕示するところのものであり、すべての期待をむなしくさせるところのものであり、すべての態度のうちに、特にわれわれが自分の死に対してとるであろう態度のうちに忍びこみ、それらの態度を、外面的な凝固した行為へと変化させ、それらの行為の意味が永久に、われわれ自身にではなく他人たちに、委ねられるようにさせるところのものであるからである。死は、誕生と同時に、一つの単なる事実である。死は、外からわれわれにやって来て、われわれを外へと変化させる。」(630)

と、投企の埒外においやるところは、ちょっと見事である。

実存というと、たとえば、

「人間存在は、否定という自己自身の可能性へ向かって自己を超出することによって、超出による否定を世界に来たらしめるものとなる。」(246)

「人間存在にとって、存在するとは、自己を選ぶことである。」(516)

「われわれは自身を選ぶことによって、世界を選ぶ」(541)

「自由とは、自己の存在の選択であって、自己の存在の根拠ではない……。人間存在は、自分の思うままに自己を選ぶことができるけれども、自己を選ばないことはできない。しかも、人間存在は、存在することを拒否することもできない。事実、自殺は、存在することの選択であり、存在することの肯定である。」(559)

「自由は、ただ単に偶然性であるのではない。自由は、偶然性からの不断の脱出である。自由とは、偶然性を内面化することであり、偶然性を無化することであり、偶然性を主観化することである。」(559)

等々、しかし、手放しなのではない。

「自由が、自由であるべく呪われている」(591)

「おのおのの人間存在は、自己自身の対自を『即自―対自』に変身させようとする直接的な企てであると同時に、一つの根本的な相のもとに、即自存在を全体としての世界を我がものとしようとする企てである。あらゆる人間存在は、彼が、存在を根拠づけるために、また同時に、それ自身の根拠であることによって偶然性から脱れ出ているような即自すなわち、宗教では神と名づけてられいる自己原因者を、構成するために、あえて自己を失うことを企てるという点で、一つの受難である。」(708)、

と、

「人間は一つの無益な受難である」

と言い切っている。でも、

そこから逃れることはできない、

というのが要である。

本書は、

「現代思想は、存在するものを、それをあらわす現われの連鎖に、還元することで、いちじるしい進歩をとげた、それによって、哲学を悩ましているさまざまの二元論を克服し、これにかえる現象の一元論をもってしようとするのが、その狙いであった。はたしてそれは成功したであろうか?」(11)

この問いへの答えが、本書である。そして、本書は、

「ことに、自由は、みずからを目的たらしめることによって、あらゆる状況から脱れ出ることになるであろうか? それとも、反対に、自由は状況づけられたままにとどまるであろうか? あるいはまた、自由が条件づけられた自由として、不安のうちに、ますます自分を投企し、世界を存在にいたらせる存在者という資格で、自分の責任をますます身に引き受けるようになるであろうだけに、自由は、それだけいっそう明確に、いっそう個別的に、自分を状況づけるであろうか? 」(722)

という問いで終わっている。その答えの領域を、サルトルが、

道徳的領域、

と想定しているのは、今日の状況から見て、ちょっと的を外しているような気がするのは、外れているであろうか。しかし、サルトルは、この問いへの答えを提出していない。

参考文献;

J・Pサルトル(松浪 信三郎訳)『存在と無』(人文書院)

キルケゴール(桝田啓三郎訳)『死にいたる病』(桝田啓三郎編『キルケゴール(世界の名著40)』)(中央公論社)

|

|

侠客と角力の淵源 |

| 柴田宵曲編(三田村鳶魚著)『侠客と角力』を読む。

本書は、

博奕打の話、

侠客の話、

雁金五人男、

角力の話、

角力風俗、

晴天十日、

捌き物の話、

が収録されているが、表題通り、

博奕打の話、

侠客の話、

雁金五人男、

の、

侠客、

角力の話、

角力風俗、

晴天十日、

の

角力、

がほとんどである。編者(柴田宵曲)が言うように、大東出版社刊「江戸ばなし」に収録された折、

「股旅の話」となつてゐたのを「博奕打の話」に改めた、

とある。 三田村鳶魚は、

股旅といふ言葉を知らぬと云つてゐる、

からである。後世の作家の造った造語らしい。

侠客なるものは最初武士の畠に発生し、次いで市井の無頼の姿となり、世の下るに従つて専ら博奕打を指すやうになつた、

という経緯は、「江戸ツ子」で触れた。本書で面白いのは、後半の、江戸時代の、

角力、

角力取り、

の話である。ただ、

角力の話は「江戸ばなし」所載の講述の外に、春陽堂刊「江戸雑話」に収められた「深川の勧進角力」がある。同じ時代を押へたものだけに、時に重複を免れぬが、互に相補ふ点が少くないので、全然同一の箇所を除き、両者を併存することにした、

とあるように、話の重複、前後するところがあって、読みにくいことおびただしい。

しかし、本書の話は、

角力史、

ではなく、時世乃至民心に重きを置いた、

角力風俗の変遷、

ということになる(解説)。

侠客と角力とはもともと似たやうな畠から発生したものである。幕府が遊侠無頼の徒を取締る一方便として勧進角力

を許可し、角力が次第に職業化する、

プロセス(仝上)は、ただ、

力自慢だけ、

の勝負から、柔の技を取り入れた、

藝、

としての角力という経緯と重なっており、今日の角力の淵源が見通せるのもなかなか興味深い。

「角力人が武芸者として扱はれた元禄以前に在つては、無論角力の術などといふものはない。飽くまでも体力本位、腕づく」

で、そこでは、

「身体の大きい、力の強いやつなら必ず勝つ。

技術ではないのですから、番狂はせだの、面白い勝負だのといふものはない」

ものに、柔の手を取入れた結果、

「だんだん技術的になつて参り……角力の勝負もいろいろな形式に現れて来る」

ようになる、その面で組んで著名なのが、紀州(藩)の抱力士、

鏡山沖右衛門、

という。これを、

紀州流、

といい、角力の節会以来の形式を、

古風、

とすると、この、

新角力術、

を、

新古、

といい、

「元禄度に起つた鏡山一流の技術が、享保に至つて完成し」

この時期、

四十八手、

とか、

八十八手、

という言い方が登場し始める。まさに今日の相撲の淵源である。

芸角力、

という呼び名ができ、無敵の、

谷風、

を破ったのは、

「私は弱いから、とても谷風の敵でない、これこそ角力の術で行くより仕方がない」

と述懐し、立ち合いの工夫をした、

八角、

なのである。「相撲(すまひ)の節会」については、「すまふ」、「最手(ほて)」、「犢鼻褌(たふさぎ)」で触れた。

また、三田村鳶魚については、『武家の生活』、『江戸ッ子』、『捕物の話 鳶魚江戸ばなし』で触れた。

参考文献;

柴田宵曲編(三田村鳶魚著)『侠客と角力』(Kindle版) |