|

バベルの塔 |

|

G・W・F・ヘーゲル(樫山欽四郎訳)『精神現象学(世界の大思想第12巻)』を読む。

「ああいうもの(哲学を指す)を理解するためには語学力とか頭のよさということだけではどうにもならない『何ものか』を必要とするので、二十歳やそこらで読みこなせたらどうかしているのです。(中略)個別科学の知識もなくて哲学が分かるはずがありません」(丸山眞男「勉学についての二、三の助言」)

という誡めにもかかわらず、若い頃、無謀にも、

樫山欽四郎訳の『精神現象学』、

を、それこそ一字一句、文字通りノートに書き写すようにして読んだ記憶がある。その跡は、手元に残る本の、版面外の空白の書き込みに残っている。全体として、意識から精神への螺旋を描くような成長プロセスというイメージ以外、本当に難渋極まる訳文に悪戦苦闘したことくらいしか痕跡を残していないので、二度と読むまいとは思っていたのだが、何のきっかけだか、不意に頁を開き、そのまま、樫山訳を読み出してしまった。しかし、いわゆる読書という行為とはなじまない、人を寄せ付けない文章に辟易して、どうせならと、Kindle版の、

熊野純彦訳の『精神現象学』、

を、併読する形で読み通して見た。それでも、意味不明なのは、ヘーゲル自身が、「まえがき」で、

「(哲学の著作を)理解するだけの素養が当人に備わっていない場合は論外」(長谷川訳『精神現象学』・まえがき)、

と指摘した「論外者」に該当するのだから、仕方がないだろう。で、新訳で評判の、

長谷川宏訳の『精神現象学』、

で再度読み直してみた。他の翻訳が悪文の原著に忠実たらんとしてか、日本語としては何を書いてあるか何度も読み直さないといけない、いや何度読み直しても日本語としての文意すら理解しがたい拙劣な文章であったのに比べて、理解云々はこちらの知性の問題だが、少なくとも何が書いてあるかはすっと頭に入ってくる翻訳であった。ただ、しかし原文に忠実でない分、文意は通じるが、前後の脈絡が見えなくなるという難点が、時々起こる。これは文脈ごとに「ことば」を変えるためかと思われる。たとえば、実体という言葉を、

「文意に応じて、『実体』『本体』『神』『共同体』『秩序』『時代精神』『本領』『土台』『地球』『自然』など、多種多様な訳語を当てた」(長谷川 あとがき)、

というように、文意は通じるが、他との脈絡が取りにくくなったのではないか、と勝手に憶測している。

しかし、そうまでしても、読み終わった後の、徒労感は、凄まじい。何だろう、この巨大な自己完結した虚像は、僕には空しいバベルの塔に見える。

哲学だから、

とは思えない。虚像感が残る。そんなに多く読んだとはいえないが、他の哲学書などでは感じたことのない、読後の空しさなのだ。ただの難解さとは違う。これは何処からくるのだろう。ぼくのような浅学菲才な輩が言うのも口幅ったいが、結局積み上げられている壮大な世界が、空しい「虚像」だからなのではないか、という気がしてならない。

本書は、

意識の経験の学、

と名づけられているように、

意識(感覚的確信→知覚→悟性)→自己意識→理性→精神(精神→宗教→絶対知)、

と、意識の成長プロセスを辿っていく。

「最初に、すなわち、直接的に我々の対象となる知は、それ自身直接的な知、直接的なものまたは存在するものの知にほかならない。われわれもやはり直接的な、つまり受けいれる態度をとるべきであって、現われてくる知を少しも変えてはならないし、把握から概念把握を引き離しておかなくてはならない。」(樫山訳『精神現象学』)

の「感覚的確信」からはじまり、

「精神のこの最後の形態は絶対知である。それは、自らの完全で真なる内容に、同時に自己という形式を与え、このことによって、その概念を実現すると共に、かく実現することにおいて、自己の概念のうちに止まる精神である。これは精神の形態において自らを知る精神である。言いかえれば、概念把握する知である。真理は、自体的に確信と完全に等しいだけでなく、自己自身の確信であるという形態をももっている。言いかえれば、真理は定在となっている、すなわち、知る精神にとって、自己自身の知であるという形式をとっている。(中略)すなわち精神は、意識にとって定在の場に、対象性の形式に、本質そのものであるところのものに、すなわち概念に、なったのである。この定在の場において意識に現われる精神、或はこの場合同じことであるが、意識によってこの場に生み出された精神、これが学である。」(樫山訳仝上)

と、「絶対知」へと至るのである。

このプロセスは、カント『純粋理性批判』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473549212.html)で、知覚したものを、

表象、

と言い、これを現実ではなく、

現象、

と言って、

「つまり我々が認識し得るのは、物自体としての対象ではなくて、感性的直観の対象としての物――換言すれば、現象としての物だけである」(カント(篠田英雄訳)『純粋理性批判』)

から、人の認識プロセスの、

感性→悟性→理性、

の奥行きを徹底的に点検していった、その延長線上に『精神現象学』はある、と見える。(現象としての物と物自体を区別していないヘーゲルは)カントのそれが「表象」に過ぎない、と散々に批判しているが、全体の構造そのものは、僕には同じように見えた。ヘーゲルが、

「実在はそれ自体で存在するものではなく、認識のうちにどうあらわれるかが問題となる。」(ヘーゲル『哲学史講義』)、

と言っているように、所詮、人の認知システムの内部構造を語っているだけなのであり、現実を認知した意識の成長プロセスという、現実を疎外した意識形態そのものを描いているのだから、

「絶対的なものは単純なものではなく、最初の普遍者のこのような自己否定によって生まれる諸契機の体系である。この諸概念の体系もまたそれ自身抽象的なものであって、たんなる概念的な(観念的な)存在の否定、実在性、(自然における)諸区別の独立的実在へと進んでいく。しかしこれもまた同様に一面的であって、全体ではなく一契機にすぎない。このようにして独立的に存在する実在もふたたび自己を止揚して、自己意識、思考する精神のうちで概念の普遍性へ復帰する。思考する精神は、そのうちに概念的存在と観念的存在とを包括して、それらを普遍と特殊のより高い観念的統一としている。このような概念の内在的な自己運動」

なのである(A・シュヴェークラー『西洋哲学史』)。だから、

「ヘーゲルは人間を自己意識と等置しているのであるから―—意識以外の何ものでもなく、ただ疎外という思想に過ぎず、疎外の抽象的な、それゆえ無内容で非現実的な表現、つまり否定にすぎない。したがって、外化の止揚ということもまた、あの無内容な抽象の無内容な止揚、つまり否定の否定にほかならない。それゆえ、内容豊かな、生き生きとした、感覚的な、具体的な自己対象化の活動は自己対象化のたんなる抽象、つまり絶対的否定性となる。すなわち、さらにまた抽象として固定されて、独立的な活動、活動そのものと考えられるような抽象となるのである。」(マルクス(城塚登訳)「ヘーゲル弁証法と哲学一般の批判」)

との指摘は、当たっているのである。あくまで意識にどう取り込まれていくかを描いているのだから、

「自分の外部にその自然をもたない存在は、けっして自然的存在ではなく、自然の存在に関与しない。自分の外部にいかなる対象をももたない存在は、決して対象的な存在ではない。それ自身が第三者にとって対象ではない存在は、いかなる存在をも自分の対象としてもたない。すなわち、対象的に振舞わない。その存在は、けっして対象的なものではないのである。」(仝上)、

というのは当たり前のことだろう。

「思考は存在するものを超えられない」

のである(フォイエルバッハ「ヘーゲル哲学の批判」)。

それにしても、全体が分かりにくいのは、この、

意識の経験の道程、

は、多層な構造になっており、ヘッケルの、

個体発生は系統発生を反復する、

ではないが、

個人の成長史、

であると同時に、

人類文化の精神史、

の側面があり、

西洋史、

キリスト教史、

西洋哲学史、

を直接、あるいはメタファとして、またはアナロジーとして駆使し、

精神の在庫調べ、

の趣があり(加藤尚武編『ヘーゲル「精神現象学」入門』「序にかえて」)、その知識がないとさらに、論旨が辿りにくい上に、その背景になっている、アレゴリカルに取り上げられている、

アンチゴネー、

オイディプス王、

ファウスト、

夜盗、

ドン・キホーテ、

ラモーの甥、

等々の諸作品も、直接言及されず、寓意的、アナロジカルに著述されているために、その知識がないと、一層分かりにくい。しかし、その歴史の選択、作品の選択がどの程度合理的なのかは、疑問で、

「ヘーゲルは、さまざまな宗教・哲学・時代・民族のもっとも突出した差異だけを、しかも上昇する階段的進行においてのみ、固定し、叙述し、共通なもの、等しいもの、同一的なものはすっかり背景に退く。かれの見方と方法そのものの形式は排他的な時間だけで、同時にまた寛容な空間ではない。かれの体系は、従属と継起だけを知るだけで、並列と共存についてはなにも知らない。なるほど、最後の発展段階は、いつも、その他の諸段階を自己のうちに取りいれている体系ではあるが、しかしこの最後の段階そのものが一定の時間的存在であり、そのために特殊性の性格をもっているから、それがその他の諸段階を取り入れることは、これからその独立した生命の精髄を吸い出し、これらがその完全な自由の状態においてのみもっている意味を奪わなければ、不可能である。」(フォイエルバッハ(松村一人・和田楽訳)「ヘーゲル哲学の批判」)

と、目的へと一直線に捨象しつつ螺旋階段を駆け上るその姿にも、バベルの塔のイメージが重なる。

全体は、僕には、

救済史、

をなぞるような、

絶対知、

を目的とする、

歴史主義的な構造、

になっていると思える(救済史については、『世界と世界史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/478347758.html)で触れた。唯物史観はこれをなぞっている)。この全体は、たとえば、

意識の展開や自己形成が同時に学でなければならない、

と、

個人、

人間、

学、

の三つが同時に展開されている(樫山欽四郎)とか、

意識の経験の道程、

人類文化の精神史、

形而上学的演繹と超越論的演繹という二つの課題を一石二鳥で解決するカテゴリー論、

を展開している(加藤尚武)とかの諸説明があるが、この多層な構造は、

古代ギリシャ、

キリスト教の歴史と教義、

フランスの社会と歴史、特に啓蒙思想、フランス革命、

ドイツ観念論、特に、カント、フィヒテ、シェリング、

自然科学についての知識、

ドイツ文学、とくにゲーテとシラー、

というヘーゲルの知的関心をバックボーンとしている(長谷川宏)。それを一々それと言及せずに論述していくのだから、ある種寓意的、メタファ的な部分が多々あるのも、分かりにくさに拍車をかけているように見える。未だに、ヘーゲルが何を指しているかが、論点になったりしているのだから。

しかし、歴史が語られ、自然科学が語られても、あくまで意識の成長プロセスだということを忘れてはならない。つまり、時にマンガチック、ご都合主義な歴史も、またどう見てもおかしい科学知識にしても、あくまで、歴史や科学そのものではなく、意識におけるそれだと考えると、一種免罪符になっているともいえる。

それにしても『精神現象学』は、一種自己完結した世界だと一見思われるが、ラスト、

「精神の完成は、精神が何であるかを、つまり精神の実在を完全に知ることであるから、この知は精神が自分のなかに行くことであり、そのとき精神は自らの定在を捨て、自らの精神を思い出に委ねるのである。精神は、自己のなかに行っているとき、自己意識の夜に沈んでいるが、その消えた定在はその中に保存されている。この廃棄された定在、かつての定在ではあるが、知から新しく生まれた定在は新しい定在であり、新しい精神形態である。この新しい形態のなかで、この直接的な姿でまた無邪気に初めからやり直すべきであり、そこからまた成長していかなければならない。」(樫山訳『精神現象学』)

とある。それは、蓄積された知のレベルは、消えるわけではなく、

「始めるというよりも、一段高い階段に立っているのである」(仝上)

のである。つまり、ゲーテが、

われわれは知っている物しか目に入らない、

といったその認知のレベルが上がっているのである。確かに、マルクスやフォイエルバッハのいうように、ヘーゲルの世界は逆立している。しかし、認識というレベルでいうなら、パラダイム論のT・クーン等新科学哲学派の先駆者N・R・ンソンにならえば、「問題意識を育てる」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/view04.htm)で触れたように、

同じ空を見ていて、ケプラーは、地球が回っていると見、ティコ・ブラーエは、太陽が回っていると見る、

あるいは、同じく、

木から林檎が落ちるのを見て、ニュートンは万有引力を見、他人にはそうは見えない、

のは、われわれは、

知っていることを見ている、

つまり、

知の函数として見る、

からである。そういう知の形成プロセスと考えれば、逆立は当たり前なのである。

では、ヘーゲルより200年近くの後世の我々の、

知のレベル、

はどれだけ上がったのだろうか。頭蓋論についての、

「思想がより拙劣なものであるほど、それだけかえってときとして見わけがたいことがらがある。いったい明確にいえばどこに、その思想の拙劣さが存しているのか、ということだ。それゆえますます困難になるのは、その拙劣さを腑分けすることなのである。というのも、思想が拙劣なものと呼ばれるのは、抽象されたものがより純粋に空虚になるのに応じてのことだからであって、この抽象こそが当の思想にとっては実在として妥当しているものである。」(熊野訳『精神現象学』)

というヘーゲルの言葉は、なかなか皮肉なのである。

なお、

I・カント『純粋理性批判』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473549212.html)、

A・シュヴェークラー『西洋哲学史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/475045121.html)、

については触れた。

参考文献;

G・W・F・ヘーゲル(樫山欽四郎訳)『精神現象学(世界の大思想第12巻)』(河出書房)

G・W・F・ヘーゲル(熊野純彦訳)『精神現象学(全2巻)』(ちくま学芸文庫・Kindle版)

G・W・F・ヘーゲル(長谷川宏訳)『精神現象学』(作品社)

G・W・F・ ヘーゲル(長谷川宏訳)『哲学史講義(全4巻)』(河出書房新社)

A・シュヴェークラー(谷川徹三・松村一人訳)『西洋哲学史』(岩波文庫)

フォイエルバッハ(松村一人・和田楽訳)「ヘーゲル哲学の批判」(『将来の哲学の根本問題』)(岩波文庫)

マルクス(城塚登訳)「ヘーゲル弁証法と哲学一般の批判」(マルエン選集1『ヘーゲル批判』)(新潮社)

N・R・ハンソン(野家啓一・渡辺博訳)『知覚と発見』(紀伊国屋書店)

I・カント(篠田英雄訳)『純粋理性批判』(岩波文庫)

|

|

対峙する力 |

| 長谷川宏『ヘーゲル「精神現象学」入門』、竹田青嗣・西研『超解読! はじめてのヘーゲル「精神現象学」』、竹田青嗣・西研『完全解読ヘーゲル「精神現象学」』、加藤尚武編『ヘーゲル「精神現象学」入門』を読む。

正直、僕のような哲学の素人が言うのもおこがましいが、手に入るかぎりの『精神現象学』の「入門」書を読み比べて思ったことは、まるで江戸時代の儒学者が『論語』を読み解こうとしていた姿勢にそっくりの、何だろう、偉大なるヘーゲルの『精神現象学』をどう読みこなすか、しかもどう正確に読解しようとするかに懸命で、それに真正面から、思想として対峙しようとする姿勢がまるきり感じられなかった。それって正しい姿勢なのだろうか、という疑問が湧いた。せめても、長谷川氏が、

「ヘーゲルの作品として『精神現象学』しかなかったとしたら、といった妄想がふと脳裡をかすめる。『精神現象学』は、この一冊だけで十分魅力的な書物だとはやはりいえない気がする。大胆で荒々しい、原鉱のような思考は、同時代の無視・無理解に出会ったあと、後代の注目も理解も得られず、歴史に埋もれてしまった公算が大きい。思考の奇怪さは奇怪さのままでは容易に受け入れがたいものだと思う。」(『ヘーゲル「精神現象学」入門』「思考の奇怪さについて」)

とあるのが、まず真っ当な評価なのではないか。流石『精神現象学』の新訳で世評が高いだけのことはある。他の翻訳が悪文の原著に忠実たらんとしてか、日本語としては何を書いてあるか何度も読み直さないといけない、何度読み直しても日本語として理解しがたい拙劣な文章であったのに比べて、少なくとも、理解云々はこちらの知性の問題だが、少なくとも何が書いてあるかはすっと頭に入ってくる翻訳であった。ただ、しかし原文に忠実でない分、文意は通じるが、前後の脈絡が見えなくなるという難点が、時々起こる。これは文脈ごとに「ことば」を変えるためかと思われる。

「バベルの塔」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/486413116.html?1649791537)で触れたことと重なるが、『精神現象学』は、一応、

意識の成長の旅、

であり、

意識(感覚的確信→知覚→悟性)→自己意識→理性→精神(精神→宗教→絶対知)、

といった、

意識の経験の道程、

さらに、ヘッケルの、

個体発生は系統発生を反復する、

ではないが、

個人としての成長史、

だけではなく、

人類文化の精神史、

の側面があり、

西洋史、

キリスト教史、

西洋哲学史、

を直接、あるいはメタファとして、またはアナロジーとして駆使し、

精神の在庫調べ、

の趣があり(加藤尚武編『ヘーゲル「精神現象学」入門』「序にかえて」)、その知識がないとさらに、論旨が辿りにくいが、そもそも、その背景に、アレゴリカルに取り上げられている、

アンチゴネー、

オイディプス王、

ファウスト、

夜盗、

ドン・キホーテ、

ラモーの甥、

等々は、文脈上、例示として適切なのか。僕のような哲学史や西洋史、キリスト教史等々の門外漢が言ってもナンセンなことは承知の上で言うなら、ヘーゲルの書いている歴史の取り上げ方は、時にマンガチックにすら感じてしまったし、ご都合主義に思える部分も多々あるのだが、それはもちろんメルロ=ポンティのいうような、

小説みたいにおもしろい、

等々と軽々には言えないが、時にマンガチックとしか言いようのない歴史観があり、とてもその時代から見てもおかしな科学観があるのに、

わくわくするような面白さがある、

等々とはとても言えるものではない(仝上)。さらにこの『精神現象学』全体の、まるで、

救済史、

をなぞるような、

絶対知、

を目的とする、

歴史主義的な構造そのもの、

は問題ではないのか(救済史については、『世界と世界史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/478347758.html)で触れた)。そう見ると、『精神現象学』を読解し、後のヘーゲルの著作から意味を読もうとする入門書群と比べると、入門書という位置だから仕方がないのは承知の上でいえば、

「ヘーゲルの精神は、論理的な、確固とした、あえて言うならば、昆虫学的精神である。すなわち、多くの突出した肢と深い切れ目と節をもった身体のうちにのみ、そのふさわしい精神の場所を見いだす精神である(差異にこだわるといいたいらしい)。この精神は、とくにかれの歴史の見方と取り扱いのうちにあらわれている。ヘーゲルは、さまざまな宗教・哲学・時代・民族のもっとも突出した差異だけを、しかも上昇する階段的進行においてのみ、固定し、叙述し、共通なもの、等しいもの、同一なものはすっかり背景に退く。かれの見方と方法そのものの形式は排他的な時間だけで、同時にまた寛容な空間ではない。かれの体系は従属と継起を知るだけで、並列と共存についてはなにも知らない。なるほど、最後の発展段階は、いつも、その他の諸段階を自己のうちに取り入れている全体ではあるが、しかし、この最後の段階そのものが一定の時間的存在であり、そのために特殊性の性格をもっているから、それがその他の諸存在を取り入れることは、これからその独立した生命の精髄を吸い出し、これらがその完全な自由の状態においてのみもっている意味を奪わなければ、不可能である。」(フォイエルバッハ「ヘーゲル哲学の批判」)

とか、あるいは、

「ヘーゲルの『現象学』とその究極的成果とにおいて――運動し算出する原理としての否定性の弁証法において――偉大なるものは、ヘーゲルが人間の自己産出を一つの過程として捉え、対象化することを、対立するものとすること、つまり外在化することとして、そしてこの外在化の止揚として捉えているということ、こうして彼が労働の本質を捉え、対象的な人間すなわち現実的であるゆえに真なる人間を、人間自身の労働の成果として把握しているということに他ならない。(中略)近代国民経済の立場にたっている……ヘーゲルは、労働を人間の本質として捉える。彼は労働の肯定的な側面を見るだけで、その否定的な側面を見ないのである。労働は、人間が外在化の内部で、つまり外在化された人間として、対自化することである。ヘーゲルはそれだけを知り承認している労働というものは、抽象的に精神的な労働である。こうして一般に哲学の本質をなしているもの、自己を知る人間の外在化、あるいは自己を思惟する外在化された学問、これらをヘーゲルは労働の本質として捉えている。だから彼は、過去の哲学に対してその個々の契機を総括し、自分の哲学を本当の哲学として述べることができるのである。」(マルクス「ヘーゲル弁証法と哲学一般の批判」)

など、少なくとも、こう読解した等々と言うことはどうでもいいことで、あるいはどの読解が正しいか、などということは、誰も問題になどしていなくて、それとどう対峙し、どう克服して、その上で、自分は何を論じていくかが問題になっているはずである。

少なくとも、ヘーゲルの影響を受け、それを克服すべく葛藤したフォイエルバッハやマルクスよりも更に後世のわれわれが、いまさらただ『精神現象学』を読解するなどに、意味があるのかどうか、読解はプロセスであって、その後に何をするかが問われているのではないか。自分のような老書生が言うのは噴飯物かもしれないが、読解が正確かどうか、正しいかどうかなどどうでもよく、間違っていようと、どうであろうと、それと対峙してその先に、自らの思想的世界を描かなくては意味がない。ヘーゲル死後(亡くなったのは天保二年(1831)である)何年たっているというのか、今頃読解本が流行っているようでは……明治時代の欧化のはじまりではあるまいし、その先へ、それと対峙した先へ行くべきなのではないか。

僕の散漫な理解力のせいかもしれないが、この『精神現象学』全体は、ヘーゲルの、

思考実験、

ではないか、という印象である。それに似たことを、たとえば、

「思えば、『精神現象学』は、既成の枠組を破って奇怪な動きをする思考の否定力と、それに一定の筋道をつけて書物としてまとまったものにする構成力との、せめぎあいの場であった。書きすすむことが、さながら弁証法の実践だったかに思える。」(長谷川・前掲書)、

とか、あるいは、

「ヘーゲルが、ここで……なしとげた積極的なものは、事前と精神とに対して独立している限定された諸概念、普遍的な固定した思惟諸形式が、人間存在の一般的疎外の、したがってまた人間の思惟の、必然的な成果であるということ、またそれゆえヘーゲルがそれらを抽象過程の諸契機として叙述し総括したということである。例えば、止揚された存在は本質であり、止揚された本質は概念であり、止揚された概念は……絶対的理念である。」(マルクス・前掲書)

とあるように、三十代のヘーゲルの知的チャレンジだと考えれば、難渋で、理解不能な文章も、脈絡のつかない論理の筋も、なんとなく納得できる気がしてしまう。マルクスのいっている、

「ヘーゲルは人間を自己意識と等置しているのであるから―—意識以外の何ものでもなく、ただ疎外という思想に過ぎず、疎外の抽象的な、それゆえ無内容で非現実的な表現、つまり否定にすぎない。したがって、外化の止揚ということもまた、あの無内容な抽象の無内容な止揚、つまり否定の否定にほかならない。」(マルクス(城塚登訳)「ヘーゲル弁証法と哲学一般の批判」)

の、

ただ疎外という思想に過ぎず、

というのは、そういう意味ではないかと思ってしまう。

さて、読み比べた結果、思想的な俯瞰度からみるなら、

長谷川宏『ヘーゲル「精神現象学」入門』>加藤尚武編『ヘーゲル「精神現象学」入門』>竹田青嗣・西研『完全解読ヘーゲル「精神現象学」』(『超解読! はじめてのヘーゲル「精神現象学」』はこの簡略版になる)、

というところか。やはり、僕は、長谷川宏『ヘーゲル「精神現象学」入門』が一馬身以上離していると思う。読解度でみるなら、

加藤尚武編『ヘーゲル「精神現象学」入門』>竹田青嗣・西研『完全解読ヘーゲル「精神現象学」』>長谷川宏『ヘーゲル「精神現象学」入門』

となる。細部の詳述となると、竹田青嗣・西研『完全解読ヘーゲル「精神現象学」』の方が詳細なのだが、個人的には、詳細にヘーゲルの論旨をなぞればなぞるほど、その筋のマンガチックさが際立ってきて、逆効果だった気がしている。

参考文献;

長谷川宏『ヘーゲル「精神現象学」入門』(講談社選書メチエ)

竹田青嗣・西研『超解読! はじめてのヘーゲル「精神現象学」』(講談社現代新書)

加藤尚武編『ヘーゲル「精神現象学」入門』(講談社学術文庫)

竹田青嗣・西研『完全解読ヘーゲル「精神現象学」』((講談社選書メチエ)

フォイエルバッハ(松村一人・和田楽訳)「ヘーゲル哲学の批判」(『将来の哲学の根本問題』)(岩波文庫)

マルクス(城塚登訳)「ヘーゲル弁証法と哲学一般の批判」(マルエン選集1『ヘーゲル批判』)(新潮社) |

|

精神現象学のバックボーン |

| ヘーゲル(長谷川宏訳)『哲学史講義』を読む。

本書は、

晩年の聴講生のノート三回分、

をもとにしたヘーゲルの哲学史講義である。その哲学を吟味していくプロセスは、まるで、『精神現象学』の流れを辿り直すように見えてくるところがある。逆にいうと、『精神現象学』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/486413116.html)がこうした哲学の歴史ををふまえた著述だったことが、よりはっきりと見えてくるように思える。

哲学史なのだが、ヘーゲルは、わざわざ、

哲学史とはなにか、

と、

無尽蔵で多種多様な諸国民の精神文化について、そのどこまでを哲学史から除外すべきか、

哲学史の時代区分の必然性を示す、

の三点を論ずるための序論を設けている(序論)。厳密な定義を怠らないヘーゲルらしいといえばヘーゲルらしい。そして、

哲学史は、理念の発展の体系としてとらえられないかぎり、学問の名に値しない、

し、

具体的な哲学理念は、潜在的にふくまれるさまざまなちがいを顕在化させつつ、みずから発展していく活動、

だとして、

哲学史をどう扱うか、

について、

①哲学史の全体が内部に必然性のある一貫した歩みだということ、内部に理性をもち、理念に導かれた歩みである、

②哲学史上のどの哲学も必然的なものであったし、いまなお必然的なものであり、したがって、どれ一つとして没落することなく、すべてが一全体の要素として哲学のうちに保存されている、

③それぞれの原理は、一定期間、時代を支配し、その形式のうちに世界観の全体(それが哲学体系と呼ばれるものですが)が述べつくされている、

④哲学史は歴史にちがいないけれど、哲学の業績は、過去の像として記憶の殿堂に安置されているだけでなく、いまなお、それが生みだされたときの新鮮さを失わないで目の前にある、

といい、

哲学そのものにおける理念の組み立ての順序と、哲学的な概念が時間のなかにあらわれる順序とはべつものだと思われるかもしれないが、両者は全体としては同じ順序をなします、

と、まるで、ヘッケルの、

個体発生は系統発生を反復する、

のような言い方をし、だから、

のちの時代の前進した哲学は、その本質からして、それ以前の思考する精神の働きの結果であり、それは、その土台から切り離されて独立するものではなく、以前の立場からの要請と働きかけのもとになりたつ、

それ故に、

最初の哲学はもっともまずしく、もっとも抽象的、

だからといって、

作品にはあくまで歴史的に立ちむかうべきで、直接そこに示されている考え以外のものをおしつけてはならない、

のであり、

あらゆる哲学は、まさに特定の発展段階の表現であるがゆえに、その時代に帰属し、時代の制約にとらわれている、

と、『精神現象学』同様、歴史主義的である。

哲学と宗教は、普遍的で絶対的な理性という同じ土台の上に立ち、同一の対象をもつ、

だけに、哲学との境界で難しいのは、宗教との関係で、

神をどうとらえるか、

神とは何か、

は、ずっと大きな底流になっているし、

スコラ哲学、

のような神学と哲学の「混合」(ヘーゲル)もある。

哲学は、宗教とちがって、思考する意識という形式において対象と関係します。しかし二つの分野のちがいを、哲学には思考があるが宗教にはそれがないといったように、あまりに抽象的にとらえてはならない。宗教にも観念があり、普遍的な思想がある。むしろ両者はきわめて近い位置にある、

のである。で、結局、哲学史は、

神話、

宗教の芸術的表現、

宗教の内部に見出される哲学、

を除き、

哲学は本質を認識するものだといわれる。肝心なのは、なにかの本質がそのなにかの外にあるのではないということです。わたしの精神の本質はわたしの精神そのもののなかにあるので、外にあるのではない、

というところに落ち着く。

そして、哲学の始まりを、

思考は自立し、自由に存在し、自然から解き放たれ、直観への埋没から身をひき離さねばならない。思考は自由な思考として自己のうちにはいっていかねばならず、そのとき自由がしっかりと意識される。だとすれば、哲学の本来のはじまりは、絶対者がもはやイメージとして存在するのではなく、自由な思想が絶対者を思考し、絶対者の理念をとらえるとき、いいかえれば、ものの本質として認識された存在(それは思想そのものでもありうるのですが)が絶対的な全体でもあり、万物の内在的本質でもあるものとしてとらえられたとき、つまり、存在がかりに外的存在のように見えても、にもかかわらず思想としてとらえられたとき、そのときが哲学のはじまりです、

とし、全体を三期に分けた。

第一期は、紀元前550年のタレスから新プラトン派の哲学(紀元485年に死んだプロクロス)を経て、紀元529年の異教哲学の諸施設(のちにキリスト教に流れこむ。キリスト教内の多くの哲学は新プラトン派の哲学を基礎とする)の滅亡までのおよそ1000年、

第二期は、6世紀から16世紀まで、中世の時代。スコラ哲学の時代、歴史的にはアラビアやユダヤの哲学もここにはいるが、中心はキリスト教会内部の哲学で、これまた1000年以上、中世を超えて生きたブルーノやヴァニニやラムスはやはり中世の人でしたが、実をいえば宗教改革とともに第三期がはじまったともいえます、

第三期は、近代の哲学。はっきりと形を取るのは30年戦争以後に、ベーコン、ヤコブ・ベーメ、デカルト(「われ思う、ゆえにわれあり」以後のデカルト)から、シェリングまで、第三期は200

年ほど、いまなおあたらしい哲学といえます、

と。とくに、ギリシャ哲学は、新プラトン派まで含めると、第三巻の半ばまで、本書の過半を占めているのが特徴だが、やはり第四巻を占める「近代の哲学」が読み応えがある。「近代の哲学」は、

思考の世界と存在する宇宙を分離する中世の立場を超えて、この二つの領域を対立するものととらえ、その対立を克服しようとする。したがって、主要な関心事は、対象の真理とはなにかを思考することではなく、対象の思考と把握を思考すること、つまり、前提された客観の意識化にほかならぬ、主客の統一過程を思考することにあります。

とし、

思考を原理とした点で、まさに近代哲学の真の創始者、

であるデカルトから、

カント哲学を完成させた、

フィヒテ、そのフィヒテを乗り越えようとしたシェリングまで、その対立と継承の流れがよく見える。それは、

デカルトとスピノザにあっては思考と延長が二つの側面をなしています。デカルトはこの二つを神において統一しますが、統一のしかたは概念的ではありません。スピノザも二つを神において統一しますが、スピノザのとらえる神は運動のない実体であって、自然や人間がこの実体から発展してきたものだといっても、それは名ばかりです。のちになって、統一の形式が、一部はさまざまな学問において、一部はカント哲学において、あきらかにされます。そして最後に来るフィヒテの哲学において、統一の形式そのものが主観性として取りだされ、主観性からすべての内容が出てくるとされます。いま必要なのは、色あせた皮肉や恣意に到達したかに見える主観性という無限の形式を、その一面性から解き放って、客観性や実体性と統一することです。いいかえれば、スピノザの実体を不動のものとしてではなく、内部に活動をもつ知的な形式としてとらえること、その形式からして必然的に自然を生みだす力であるとともに、知や認識の力でもあるのをとらえること、それが必要とされている。そこに哲学の課題がある。スピノザの形式的統一でも、フィヒテの主観的全体性でも不十分で、無限の形式をもつ全体性が求められている。

と簡潔に要約されるが、ここには、ヘーゲルがそれを成し遂げたという俯瞰する視点からの記述に見える気がしてならない。

「むすび」で書く、

おのれを認識し、おのれを発見するという精神のこの労働、この活動こそが、精神そのものであり、精神の生命です。この労苦の結晶が、精神みずからがつかんだ精神の概念であって、哲学史は、それこそが歴史における精神の意志であった、ということを明晰に洞察します、

がヘーゲルの結語といっていい。こう締めくくる。

哲学史全体を締めくくる結論としていえるのは、一、どの時代を取っても、ただ一つの哲学しかなく、同時代の複数の哲学説は、一つの原理から必然的に出てくる複数の諸側面をあらわすものであること。二、哲学体系の変遷は偶然におこるものではなく、哲学の必然的な発展段階を示すものであること。三、一時代の最後の哲学はこの発展の成果であり、時代の精神がみずから意識するに至った真理の最高形態を示していること。したがって、最後の哲学は以前の哲学のすべての段階をうちにふくむもので、以前のすべての哲学の結実であり結論です。

と。そして、シェリングを語った後、

わたしたちの考察すべき最終の、興味深い、真実の、哲学形態を見おわったことになります。真理が具体的なものであり、客観と主観の統一であるという理念そのものは、シェリングから引きだすことができる。それぞれの段階が体系のなかでそれぞれに形態をあたえられ、最終段階では、形態の全体があたえられます。シェリングの第二の功績は、その自然哲学において、自然のうちに精神の形態があるのを証明したことです。電気や磁気は、理念ないし概念が外的な形を取ったものにほかならない。シェリング哲学の根幹は、内容ないし真理が問題とされ、これが具体的にとらえられる点にある。シェリングの哲学には、深遠な哲学的内容が備わっていて、その内容は、哲学史の全体にわたって問題とされてきたものです。思考は自由で自立しているが、抽象的ではなく、具体的な内容をもち、自己を世界として、それもたんなる知的世界ではなく、知的かつ現実的な世界としてとらえます。自然の真理が、自然自体が、知的世界なのです。こうした具体的な内容をシェリングはとらえました。

欠点は、この理念が、そして、理念のこまかい内容とその内容の全体(観念界と自然界の全体)が、内的な必然性をもつものとして概念的にとらえられ、展開されることがない点にあります。シェリングの形式には、論理的な発展と、進行の必然性が欠けている。

と述べるヘーゲルには、それを成し遂げたのは自分だという暗々裏の自恃が垣間見える。『精神現象学』をなぞるようだという本書の印象は、『精神現象学』の絶対知にたどり着いたものが、ふたたび新たな経験をし直しているという雰囲気があるせいなのかもしれない。

本書は、シェリングで終わっているが、A・シュヴェークラー『西洋哲学史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/475045121.html)は、ヘーゲルで終える。そこで、シュヴェークラーは、ヘーゲルは、その方法によってその先行者と根本的にちがっている、とする。

絶対者はヘーゲルによれば、存在ではなく発展である。すなわち、それはさまざまな区別と対立とを定立するが、これらは独立であったり絶対者に対立したりするものではなく、個別的なもの各々もその全体も絶対者の自己発展の内部にある諸契機にすぎない。したがって絶対者が自分自身のうちに、区別――といっても絶対者内の諸契機をなしているにすぎないような区別――へ進む原理をもっていることが示されなければならない。この区別は、おのれが絶対者へ付加するのではなく、絶対者が自ら定立するのでなければならず、そしてそれはふたたび全体のうちへ消失して、絶対者の単なる契機であることを示さなければならない。

つまり、ヘーゲルの方法は、

各々の概念はそれに固有な対立、固有な否定を自分自身のうちにもっている。それは一面的であり、その対立をなしている第二の概念へ進んでいくが、この第二の概念もそれだけでは第一の概念と同様に一面的である。かくしてこれらが第三の概念の契機にすぎないこと、そして第三の概念ははじめの二つの概念のより高い統一であり、両者の統一へと媒介するより高い形態のうちで両者を自分に含んでいることがわかる。この新しい概念が定立されると、それはふたたび一面的な契機であることがわかり、この一面的なものは否定へ、そしてそれとともにより高い統一へ進んでいく。概念のこの自己否定が、ヘーゲルによれば、すべての区別と対立の発生である。

だから、ヘーゲルの方法とは、

絶対的なものは単純なものではなく、最初の普遍者のこのような自己否定によって生まれる諸契機の体系である。この諸概念の体系もまたそれ自身抽象的なものであって、たんなる概念的な(観念的な)存在の否定、実在性、(自然における)諸区別の独立的実在へと進んでいく。しかしこれもまた同様に一面的であって、全体ではなく一契機にすぎない。このようにして独立的に存在する実在もふたたび自己を止揚して、自己意識、思考する精神のうちで概念の普遍性へ復帰する。思考する精神は、そのうちに概念的存在と観念的存在とを包括して、それらを普遍と特殊のより高い観念的統一としている。このような概念の内在的な自己運動、

である、と。そういえば、「本書」でも、哲学史を、

具体的な哲学理念は、潜在的にふくまれるさまざまなちがいを顕在化させつつ、みずから発展していく活動、

と見ているのである。ゲーテではないが、

われわれは知っている物しか目に入らない、

のかもしれない。

参考文献;

G・W・F・ ヘーゲル(長谷川宏訳)『哲学史講義(全4巻)』(河出書房新社)

A・シュヴェークラー『西洋哲学史』(岩波文庫)

G・W・F・ヘーゲル(樫山欽四郎訳)『精神現象学(世界の大思想第12巻)』(河出書房)

G・W・F・ヘーゲル(長谷川宏訳)『精神現象学』(作品社) |

|

怪談話型の完成 |

|

高田衛編・校注『江戸怪談集(全三巻)』を読む。

江戸時代は怪談の好まれた時代で、本書は、その中でも、

江戸時代の基本的な「型」が定立しつつあった十七世紀の間に刊行された板木のうち、もっとも代表的と思われる怪談本を対象とすることを原則とし、各話は、行文の洗練よりも、話の質によって選んだ、

とされ(凡例)、

上巻

『宿直草』延宝五年(1677)

『奇異雑談(ぞうたん)集』貞享四年(1687)

『善悪報ばなし』元禄年間(1688〜1704)

『義殘後覚(こうかく)』文禄年間(1592〜96)

中巻

『曽呂利物語』寛文三年(1663)

『片仮名本・因果物語』寛文元年(1661)

『伽婢子(おとぎぼうこ)』寛文六年(1666)

下巻

『諸国百物語』延宝五年(1677)

『平仮名本・因果物語』寛文元年(1661)

『新伽婢子(おとぎぼうこ)』天和三年(1683)

『百物語評判』貞享三年(1686)

が載せられている。近世怪談集の「怪談」は、内容的には、

唱導仏教系怪談、

中国小説系怪談、

民俗系怪談、

に分けられるが、堤邦彦『江戸の怪異譚』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/432575456.html)で触れたように、江戸時代の怪異譚を成り立たせている重要な特徴として、ひとつは、仏教唱導者の近世説教書(勧化(かんげ)本)のなかに類例の求められる、

仏教的な因果譚としての側面、

がある。

「檀家制度をはじめとする幕府の宗教統制のもとで、近世社会に草の根のような浸透を果たした当時の仏教唱導は、通俗平易なるがゆえに、前代にもまして、衆庶の心に教義に基づく生き方や倫理観などの社会通念を定着させていった。とりわけ人間の霊魂が引き起こす妖異については、説教僧の説く死生観、冥府観の強い影響がみてとれる。死者の魂の行方をめぐる宗教観念は、もはやそれと分からぬ程に民衆の心意にすりこまれ、なかば生活化した状態となっていたわけである。成仏できない怨霊の噂咄が、ごく自然なかたちで人々の間をへめぐったことは、仏教と近世社会の日常的な親縁性に起因するといってもよかろう。」

そうした神仏の霊験、利益、寺社の縁起由来、高僧俗伝などに関する宗教テーマが広く広まり、

仏教説話の俗伝化、

を強めて、宗教伝説が、拡散していった。

しかし、その一方で、結果として一族を滅ぼした亡霊には法力の霊験が効果がなかった怪異譚もあり、宗教的因果譚の覊絆から離れ、

もはや中世風の高僧法力譚の定型におさまりきれなくなった江戸怪談、

には、仏教説話の常套話型に比べてみた場合、決して救われることのない説話伝承史的な特性があり、そこには、

説話の目的と興味が、

「高僧の聖なる験力や幽霊済度といった『仏教説話』の常套表現を脱却して、怨む相手の血筋を根絶やしにするまで繰り返される(丹波国山家領の郷士楠数右衛門に起きた霊異におけるお梅のような)亡婦の復讐劇に転換する」

という怪異小説に脚色され、虚構文芸の表現形式を創り出すところへとつながっていく、という大まかな流れがある。そうした、

江戸時代の怪談の基本的な話型(パターン)、

は、

元禄期(1688〜1704)頃、

までの怪談集によって完成させられている(編者・上巻「解説」)。その意味では、本書は、パターン化される前までの江戸初期の怪談集を集めていることになる。

近世初期になると、ハナシという語に、「話」だけではなく、「噺」とか「咄」という漢字があてられてくる。いずれもハナシの口承性を示唆するあて字であることからも知られるように、人々の寄合から活性化した世間話が、逆にハナシの相互化を媒介に、相互にハナシを持ち寄り、交流をたのしむ、場や機会を広げることになった。連歌、俳諧、茶会、謡の会などの寄合は、同時にハナシの場となり、また葬祭の集りや寺院の法談の寄合や、庚申待、二十三夜待などの民俗宗教的行事の寄合もハナシの場となった、

とあり(編者・中巻解説)、

曽呂利物語、

のように、

一人のハナシ上手が演ずる百話形式、

だが、

諸国百物語、

などは、

巡(めぐり)物語形式の怪談会、

であり、こうした

百物語形式、

は、

ハンシの聞き手もまたいつでも語り手に転化しうるという意味で、共同体験への参加、

となっており、この、

百物語形式、

によって、江戸時代の怪談の刊行に大きな道が開かれた(編者・下巻解説)とされる(そういえば、鴎外にも『百物語』がある)。

こうした経緯を考えると、中国志怪小説の翻案である、

伽婢子(おとぎぼうこ)、

の、物語としての完成度が高いのは当然かもしれない。既に、

怪異小説、

としての、

体裁、

内容、

が整っていて、

江戸時代怪談集の傑作、

と言われる(編者・中巻解説)のも無理からぬ。その翻案に当たっては、浅井了意は、

「中国典拠や中国風俗を我が国の歴史や風俗に移すについても、きわめて注意深くこれに対処している。たとえば歴史については『将軍記』、『甲陽軍鑑』、『信長公記』等々の記述を重んじ、民俗伝承についても「雪白明神」、「早梅花妖精」などでは、その土地の伝承を重んじている」

とある(仝上)ので、ただの翻案というよりは、もはや筋のみ借りたほぼ創作に近い。

百物語評判、

では、

歌学者山岡元隣が、京都六条の自宅で開かれた百物語怪談会の話題を逐一とりあげて、陰陽五行説を中心にした、当時の合理的思惟にもとづいて、和漢の典籍を援用しつつ論評、

しているのが、確かに、

当時の時好や解釈がうかがえる、

とある(編者・下巻解説)が、かえって興ざめというか、ぶち壊しになっている気がしてならない。虚構への過渡としての「実話」ということを考えると、何だかんだと解釈しないと気がおさまらなかったのかもしれないが。

「怪談」関連は、

今野円輔『日本怪談集 妖怪篇』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/461651277.html)、

今野円輔『日本怪談集 幽霊篇』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/461217174.html)、

高田衛『日本怪談集〈江戸編〉』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/456630771.html)、

種村季弘編『日本怪談集』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/456520310.html)、

岡本綺堂編訳『世界怪談名作集』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/447924158.html)、

田中貢太郎『怪談百物語』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/445163531.html)、

岡本綺堂『中国怪奇小説集』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/444432230.html)、

鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480233767.html)、

で触れたし、「怪異」については、

小山聡子『もののけの日本史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480217461.html)、

阿部正路『日本の妖怪たち』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/432927068.html)、

堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/432575456.html)、

で触れた。

参考文献;

高田衛編・校注『江戸怪談集(全三巻)』(岩波文庫)

堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社) |

|

異界の人 |

| 柳田國男『遠野物語・山の人生』を読む。

遠野物語、

で、遠野地方の、

山の神、

神女、

天狗、

山男、

山女、

等々とさまざまに呼ばれる、

山人、

を、広く全国で展開したのが、

山の人生、

で、それを要約したのが、

山人考、

という関係になるのが、本書所収の、

遠野物語、

山の人生、

山人考、

の三作の関係になる。「天狗」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/487940696.html)で触れたように、「天狗」は、各地で、

狗賓(ぐひん)、

山人(やまびと)、

大人(おおひと)、

山鬼(さんき)、

とも呼ばれ(仝上・日本昔話事典)、

山の神、

と繋がっているが、さらに柳田が、

山男山女、

山童山姫、

山丈山姥、

を括って、

山人、

と呼ぶ人々は、

ダイダラボッチ、

ともつながる(山人考)。

神人、

から、

妖怪、

へと堕していく流れがあるが、柳田國男は、この源流を、古代の文献の、

土蜘蛛、

国樔(くず)、

にさかのぼり、播磨風土記に、

神前(かみさき)郡大川内、同じく湯川の二処に、異俗人三十許口(みそたりばかり)、

とある、

異俗人、

とつなげ(山人考)、

風俗を異にする人民、

が居たのだとする仮説を展開する。その流れは、たとえば、

高野山の弘法大師などが、猟人の手から霊山の地を乞い受けたなどという昔話は、恐らくはこの事情を反映するものであろうと考えます。古い伽藍の地主神が、猟人の形で案内をせられ、また留まって守護したもうという縁起は、高野だけでは決してないのであります(山人考)。

の、

猟人、

も、また、

平野神社の四座御祭、園神(そのがみ)三座などに、出でて仕えた山人という者も、元は同じく大和の国栖であったろうと思います(山人考)、

の、

山人、

も、

(『今昔物語』などに登場する奇怪な)鬼とは併行して、別に一派の山中の鬼があって、往々にして勇将猛士に退治せられております。斉明天皇の七年八月に、筑前朝倉山の崖の上に踞まって、大きな笠を着て顋を手で支えて、天子の御葬儀を俯瞰していたという鬼などは、この系統の鬼の中の最も古い一つである(仝上)、

という、

鬼、

もまた、同じ系統と見なし、

日本の先住民族、

とするのである(そういえば、確か、鬼は、「化外の民」とされたのを思い出す)。そして、こう整理する。

山人すなわち日本の先住民は、もはや絶滅したという通説には、私もたいていは同意してよいと思っておりますが、彼らを我々のいう絶滅に導いた道筋……は六筋、その一は帰順朝貢に伴なう編貫であります。最も堂々たる同化であります。その二は討死、その三は自然の子孫断絶であります。その四は信仰界を通って、かえって新来の百姓を征服し、好条件をもってゆくゆく彼らと併合したもの、第五は永い歳月の間に、人知れず土着しかつ混淆したもの、数においてはこれが一番に多いかと思います(仝上)、

そして、

以上の五つのいずれにも入らない差引残、すなわち第六種の旧状保持者、というよりも次第に退化して、今なお山中を漂泊しつつあった者が、少なくとも或る時代までは、必ず必ずいたわけだということが、推定せられる、

とする(仝上)。これが、様々な異名をつけられた、

山人、

である、と。山人の特色は、

一つには肌膚の色の赤いこと、二つには丈高く、ことに手足の長いことなどが、昔話の中に今も伝説せられます。諸国に数多き大人の足跡の話は、話となって極端まで誇張せられ、加賀ではあの国を三足であるいたという大足跡もありますが、もとは長髄彦(ながすねひこ)もしくは上州の八掬脛(やつかはぎ)ぐらいの、やや我々より大きいという話ではなかったかと思われます、

とする。この仮説の是非はともかく、よく柳田國男が嘆く、

文字偏重、

欧米学問の踏襲、

ではなく、地道に現場の中から収斂させた独自の仮説の力は、その是非は別として、こんにちもまだ欧米学問の軛から脱しきれない社会科学系学者からは、到底出てこない仮説といっていい。

参考文献;

柳田國男『遠野物語・山の人生』(岩波文庫) |

|

海上の異郷 |

|

柳田國男『海上の道』を読む。

名も知らぬ

遠き島より

流れ寄る

椰子の実一つ

で知られる島崎藤村の「椰子の実」が、柳田國男が伊良湖岬(いらごみさき)での体験が元になっていることは、夙に有名だが、日本の海岸に流れ着く椰子の実から、日本列島への、

海上の道、

を構想したところが、本書の冒頭にある「海上の道」である。

「あらゆる穀作にも通じて言えることだが、稲にはことに年久しい観察に養われた、口伝とも加減とも名づくべき技芸が備わっていた。籾種ばかりを只ひょいと手渡しされたところで第一に食べてみることすらできない。単に栽培者が自ら携えてきたという以上に、父祖伝来の経験が集積調和して、これを教訓の形をもって引き継がれなかったら、この作物の次々の改良はさておき、外部の色々の障碍にすらも、対抗することができなかったろう。すなわち最初から、少なくとも或る程度の技術とともに、或いはそれ以外に米というものの重要性の認識とともに、自ら種実を携えて、渡って来たのが日本人であったと、考えずにはおられぬ理由である。」

と鋭い指摘をし、

「私の謂う海上の道、潮がどのように岐れ走り、風がどの方角へ強く吹くかを、もっと確実に突き留めてからでないと断定し難いが、稲を最初からの大切な携帯品と見る限りにおいては、南から北へ、小さな低い平たい島から、大きな高い島の方へ進み近よったという方が少しは考えやすい。」

と、島伝いの伝播を想定した。しかし、今日の考古学の知見では、弥生時代の水田耕作は、たとえば板付遺跡のように、

「農耕具や土木技術などのハードウエアから、豊穣を祈るためのまつりなどのソフトウエアにいたるまで、水田耕作を行うための一式を保持」

して(藤尾慎一郎『日本の先史時代』)、

完成形が突然出現する、

ようにして始まっており(仝上)漸近的に伝わってきたのではないのは、柳田の指摘する通り、水田耕作は一式セットのものだからだ。これは、弥生時代に水田農耕技術をもった弥生人が大挙して渡来してきたことをうかがわせる。溝口優司『アフリカで誕生した人類が日本人になるまで』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/484577228.html)で触れたように、

「縄文時代、日本には縄文人が広く分布していましたが、ユーラシアでは、バイカル湖からアルタイ山脈あたりにいた北方アジア系の遊牧民が、中央アジアや北東アジアへ拡散し始めました。そして弥生時代頃になると、彼らの子孫たちが中国北東部や朝鮮半島でも暮らすようになり、その中の一部の人々が西日本に渡来してきた」

ものだと推測される。

ただ日本最古の人類の化石は、沖縄で見つかったとされる、約4万年前のものになる。

「琉球諸島は約20万年前から1万8000年前までの間のかなりの間、台湾を含む細長い陸橋で大陸と地続きになっていたらしいので、東南アジア、あるいは中国南部にいた人々がその陸橋を通って北上してきた」

可能性がある。ただ、この沖縄の化石と、1万6000年くらいから始まる縄文人とはつながらないようである。そして、沖縄本島で見つかった、2万3000〜1万8000年前の、

港川人、

と呼ばれる化石は、

「額が狭く、頬骨が横に張り出し、鼻の根元が窪んで、幅広の彫の深い顔立ち」

とされ、

縄文人、

に似ており、「縄文人」は、

「それ以前に日本列島にやってきた旧石器時代人の子孫が主体をなしていた」

と目される。その縄文人に最も似ていたのは、

オーストラリア南東部で見つかった化石、

とされるのは、ユーラシアの端で南と北へ分かれたホモ・サピエンスの一部が、確かに、島伝いに、日本列島にまで到達したということではある。確かに、

海上の道、

はあったが、それは、列島への七つのルート、

朝鮮半島経由、

サハリン島経由、

カムチャッカ半島経由、

台湾、琉球列島経由、

中国南東部から東シナ海経由、

沿海州から日本海経由、

の一つと考えられ(斎藤成也編『図解 人類の進化』)、

旧石器時代人、

は確かに、島伝いに北上したことは間違いはない。

しかし、本書の魅力は、そうした、

海上の道、

ではなく、

海上の仙郷、

の分布の分析ではないか。「竜宮」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488132230.html?1652812023)で触れたように、本土では、

根の国、

常世の国、

ともいい、

奄美や沖縄などの南島諸島では、海の向こうにあるとされる異世界、

ニライカナイ、

ともいう、

海のかなたの異郷、

の、北から南までの分布の広さは、中国の伝説の、

蓬莱山、

を、

トコヨノクニ、

と訓ませることとも重なり、さらには、

みろくの船、

という、

弥勒出世、

ともからめ、

海上の浄土、

ともつながる奥行きの深さに、圧倒される。そこには、列島の北から南まで共通の、海の方に仙郷をみるという共通の心性、精神構造がある。そこには南から北だけではなく、北から南へも、相互に影響し合う、海上の道があるように見える。

参考文献;

柳田國男『海上の道』(岩波文庫)

溝口優司『アフリカで誕生した人類が日本人になるまで』(SB新書Kindle版)

斎藤成也編『図解 人類の進化―猿人から原人、旧人、現生人類へ』(ブルーバックス)

藤尾慎一郎『日本の先史時代―旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす』(中公新書) |

|

言語化の限界 |

| ウィトゲンシュタイン(野矢茂樹訳)『論理哲学論考』を読む。

本書について、ウィトゲンシュタインは、

「ここに表されている思想ないしそれに類似した思想をすでに自ら考えたことのある人だけに理解されるだろう。」

と書く。その意味では門外漢には、分からないことだらけなのもやむを得まい。

かなり前、本書と『哲学探究』を読んだとき、うろ覚えだが、

ひとはもっている言葉によって見える世界が違う、

というフレーズが心に残っている。しかし、この意味は、本書の論旨とは180度違う気がする。似た言い回しは、

「世界が私の世界であることは、この言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。」

だが、これは、

言語化の限界、

を言っているのであって、

もっている言葉によって見える世界が違う、

とは、真逆である。たぶん、『哲学探究』の、

〜として見る、

つまり、

同じ空を見ていて、ケプラーは、地球が回っていると見、ティコ・ブラーエは、太陽が回っていると見る、

あるいは、同じく、

木から林檎が落ちるのを見て、ニュートンは万有引力を見、他人にはそうは見えない、

のは、われわれは、

知っていることを見ている、

つまり、

知の函数として見る、

という意味だからだ(http://ppnetwork.c.ooco.jp/view04.htm)。

本書の主張は、

「世界のあり方は、命題によってはじめて描写されるのであり、すなわち、諸対象の配列によって、はじめて構成されるからである。」

「命題は現実の像である。なぜなら、命題を理解するとき、私はその命題が描写している状況を把握し、しかもそのさい意味の説明を必要としたりはしないからである。」

にみえるように、

言語は世界を写す像である、

として、では、

どれだけ世界を言語化できるか、

であるように見える。しかし、読みつつ感じた違和感は、

事実の配列を言語に置き換えても、実は何一つ現実を捉えたことにはならないのではないか、

という思いであった。とりわけ、日本語は、

状況依存型、

である。言葉に置き換えられない、

余韻、

余白、

余情、

などこそが、現実なのではないか。多少センチメンタルかもしれないが、論理構造に置き換えても、

事柄のつながり、構造、

だけが、置き換えられるだけではないか、という思いであった。因みに、その「論理形式」「論理空間」については、

「論理形式ある対象の論理形式とは、その対象がどのような事態のうちに現れうるか、その論理的可能性の形式のことである。」

「命題はその意味〔すなわち論理空間における論理的領域〕を示す。」

「論理は自分で自分自身の世話をみるのでなければならない。ある記号が〔構成〕可能であるならば、それは同時に表現としても成立しているのでなければならない。論理においては、可能というだけでそれは認可されているのである。(「ある記号

が〔構成〕可能であるならば、それは同時に表現としても成立しているのでなければならない。論理においては、可能というだけでそれは認可されているのである。」

等々と定義する。だから、

「明らかに、『Aはpと信じている』『Aはpと考える』『Aはpと語る』は、もとをたどれば『「p」はpと語る』という形式となる。そしてここで問題になるのは、事実と対象の対応関係ではなく、対象と対象の対応を通して与えられる事実相互の対応関係なのである。」

では、例えば、時枝誠記の日本語の風呂敷構造で、

という表現の示しているのは、「桜の花が咲いてい」る状態は過去のことであり(〃いま〃は咲いていない)、それが「てい」(る)のは「た」(過去であった)で示され、語っている〃とき〃とは別の〃とき〃であることが表現されている。そして「なァ」で、語っている〃いま〃、そのことを懐かしむか惜しむか、ともかく感慨をもって思い出している、ということである。この表現のプロセスは、

①「桜の花が咲いてい」ない状態である〃いま〃にあって、

②話者は、「桜の花の咲いてい」る〃とき〃を思い出し、〃そのとき〃にいるかのように現前化し、

③「た」によって時間的隔たりを〃いま〃へと戻して、④「なァ」と、〃いま〃そのことを慨嘆している、

という構造になる、

のとよく似ている(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm)。

「A=p」と信じている

という構造を、

事実と対象の対応関係ではなく、対象と対象の対応を通して与えられる事実相互の対応関係なのである、

ととらえることで、ウィトゲンシュタインは、事実と認識との問題ではなく、

事実相互の対応関係、

に置き換えている。しかし、「 」の中のことは事実ではない。つまり、認識側の事実理解に過ぎない。こうした主観の中の「事実」、想像の「事実」は「事実関係」としては捉えきれない。しかも、こうした主観の延長線上に、価値観や倫理観がある。

「世界の意義は世界の外になければならない。世界の中ではすべてはあるようにあり、すべては起こるように起こる。世界の中には価値は存在しない。」

のであり、

「命題は(倫理という)より高い次元をまったく表現できない。」

のである。で、結局、

「語りうること以外は何も語らぬこと。」

「語りえぬものについては、沈黙せねばならない。」

となる。しかし、本書で、

「視野のうちに視野の限界は現れない。」

は、後期、

視野の限界が視野である、

という言い方の変わるような気がする。つまり、真逆に、

われわれは知っている物しか目に入らない(ゲーテ)、

のであり、

ひとはもっている言葉によって見える世界が違う、

とはそういう意味ではないか、と。ならば、

「私の言語の限界が私の世界の限界を意味する。」

とは言わないだろう。たぶん、

私の言語の限界が私の世界になる、

というだろう。

参考文献;

ウィトゲンシュタイン;(野矢茂樹訳)『論理哲学論考』(岩波文庫)

N・R・ハンソン(野家啓一・渡辺博訳)『知覚と発見』(紀伊国屋書店) |

|

着想の祖型 |

|

柳田國男『妖怪談義』を読む。

本書は、

妖怪談義、

かはたれ時、

妖怪古意、

おばけの声、

の、

妖怪論、

のほか、

川童、

ザシキワラシ、

小豆洗い、

といった個々の妖怪論、

山姥奇聞、

入らず山、

山男の家庭、

山の神のチンコロ、

大人弥五郎、

じんだら沼記事、

等々といった、後に、

山の人生、

に集約されることになる、

山人、

に関するもの、

一つ目小僧、

一眼一足の怪、

片足神、

等々といった、後に、

一つ目小僧、

に集約されるものが収録されている。ただ、この「一つ目小僧」は、

一本ダタラ、

と呼ばれたり、「一眼一足」の、

山鬼(さんき)・山父(やまちち)、

と呼ばれたりして、

ダイダラボッチ、

や

山人、

ともつながるところがあり、「山の人生」と「一目小僧」とは通底しているともいえる。

本書は、ある意味、こうした、

柳田國男の着眼の在り方、

の見本市のように見える。

面白いのは、いくつか定義をして見せていることだ。それは、取り上げるものの分野を決めていく、つまり混同しないという厳密化の試みにも見える。

たとえば、ひとつは、

オバケ、

と

幽霊、

の区別。「オバケ」は、

出現する場処がたいていは決まっていた。避けてそのあたりを通らぬことにすれば、一生出くわさずにすますこともできた、

し、

相手をえらばず、むしろ平々凡々の多数に向かって、交渉を開こうとしていたかに見える、

のに対して、「幽霊」は、

足がないという説もあるにもかかわらず、てくてくと向こうからやって来た。かれに狙われたら、百里も遠くへ逃げていても追い掛けられる、

し、

ただこれぞと思う者だけに思いを知らせようとする、

とし、「幽霊」は、

丑みつの鐘が陰にこもって響く頃、

出るが、「オバケ」は、

都合のよさそうなのは宵と暁の薄明かり、

になる。

人に見られて怖がられるためには、少なくとも夜ふけて草木も眠るという暗闇の中へ、出かけてみた所が商売にはならない、

から、もし、

たまたま真っ暗な野路などをあるいていて、出やしないかとびくびくする人は、もしも恨まれるような事をした覚えがないとすれば、それはやはり二種の名称を混同しているのである、

と(妖怪談義)。だから、

たそがれ(誰ぞ彼)、

かはたれ(彼は誰)、

の時分を、

おおまがとき(大禍時)、

おもあんどき(おもわぬ時)、

などと、黄昏の薄暗き時刻を、

怪あり、

と、警戒したのではないか。なお、逢魔が時(http://ppnetwork.seesaa.net/article/433587603.html)、「たそがれ」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/479991859.html)については、触れた。

河童が水の神から妖怪に零落したように、

妖怪とは神が零落したもの、

つまり、

前代信仰の零落した末期現象、

が「妖怪」なのだが、小山聡子『もののけの日本史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/480217461.html)では、

モノノケ、

と、

幽霊、

怨霊、

妖怪、

を区別していた。古代、モノノケは、

物気(もののけ)、

と表記し、多くの場合、

正体が定かではない死霊(しりょう)の気配、もしくは死霊、

を指し、

生前に怨念をいだいた人間に近寄り病気にさせ、時には死をもたらすと考えられていた、

のである。少なくとも、中世までは、モノノケは、

病をもたらす恐ろしい存在であった、

が、幽霊は、

死者や死体そのものも幽霊であり、人間に祟る性質は持たなかった、

とされた。しかし、近世、

幽霊はモノノケと混同される、

ようになり、祟る性質を持つようになる。そして、近世になると、モノノケ、幽霊、怨霊、妖怪、化物が混淆して捉えられ、前代のようには恐れられなくなり、その結果、モノノケは、

物気、

ではなく、

物怪、

と表記されるようになり、

妖怪、

を「もののけ」と訓ませたりするようになる。柳田國男の区別とは、少し異同があるが、「モノノケ」が「物の怪」となり、「幽霊」が人に祟るようになった近世以降の区別、と考えると、江戸初期の怪異譚を集大成した『江戸怪談集』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/487589740.html)を想い合わせると、納得できる気がする。

なお、「オバケ」の名称の特徴を、第一に、

ガゴ・ガモ、

ガモンジ、

カゴ、

ガンゴ、

等々、

ガ行の物すごい音からなっている音声系、第二に、

タンゴウスル、

ベッカッコウ、

ガンゴメ、

等々おばけの顔の表現系、第三に、

ガモン、

カガモ、

ガモチ、

等々「咬もう」と出現したことに由来する音声系とがある(おばけの声)という整理は面白い。

もうひとつ、伝説と昔話の区別を、

昔話はどうせ現世の事でないと思っているから、できるだけ奇抜な又心地よい形にして伝えようとしているのに反し、伝説は今でも若干は信ずる者があるので、怪異をありそうな区域に制限する。従うて時代時代の知能と感覚はこれに干渉し、しばしば改造を加えて古い空想を排除する、

と(妖怪談義)、整理しているのも重要に思う。「伝説」においては、河童も、だいだらぼっちも、おしらさまも、まだフィクションではなく、現実に存在しているのである。

なお、「山の人生」については、『遠野物語・山の人生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488108139.html)で触れた。

参考文献;

柳田國男『妖怪談義』(講談社学術文庫)

小山聡子『もののけの日本史―死霊、幽霊、妖怪の1000年』(中公新書) |

|

過渡 |

| アリス・アンブローズ編(野矢茂樹訳)『ウィトゲンシュタインの講義―ケンブリッジ1932〜1935年』を読む。

本書は、アリス・アンブローズとマーガレット・マクドナルドの聴講ノートをもとにした、1932〜1935年の間のウィトゲンシュタインの講義記録である。この直後から『哲学探究』を書き始めるという意味で、この四年は、

「ウィトゲンシュタインの施策が中期から後期へと成熟していく時期」

にあたる(訳者あとがき)、とされる。

『論理哲学論考』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488074547.html?1652639171)は、

「世界が私の世界であることは、この言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。」

と、

言語は世界を写す像である、

とし、そのために、

「世界のあり方は、命題によってはじめて描写されるのであり、すなわち、諸対象の配列によって、はじめて構成されるからである。」

と突き詰め、

「世界の意義は世界の外になければならない。世界の中ではすべてはあるようにあり、すべては起こるように起こる。世界の中には価値は存在しない。」

のとなり、

「命題は(倫理という)より高い次元をまったく表現できない。」

ので、結局、

「語りうること以外は何も語らぬこと。」

「語りえぬものについては、沈黙せねばならない。」

へと行き着いた。このシンプルな現実の写像では、アナログの微妙な現実の揺らぎが捉えられるはずもなく、みずから、

「帰結するということがすべての場合に同一であるような計算を与えた。だが、それは誤りだった。」(1932〜33年)

と認めた後の、ウィトゲンシュタインの悪戦苦闘が本講義となっている。自問自答するような講義に、自分だったらとてもついてはいけないが、このノートの筆記者のひとり、編者のアリス・アンプローズは、

「この期間はウィトゲンシュタインの哲学において、そしてまた哲学の歴史そのものにとって、革命的な時」

といっている(日本語版序文)。それは、『論理哲学論考』の、

現実の言語化(現実をことばにする)、

から、本書の、

言語のゲーム化(言葉の規則を作る)、

へ、そして『哲学探究』の、

言語の現実化(ことばが世界を成す)、

へと、

ことば、

規則、

認識、

のすべてが180度ひっくり返っていくプロセスの、本書は、まさしく、

過渡、

にある。本書では、

言語ゲーム

という言葉を使い始め、さらにそのルールを、

ゲームの規則、

文法、

文法規則、

方法、

定義、

計算体系、

適用の体系、

とさまざまに言い換えながら、淳淳と説いていく。その微妙な変化を跡づけてみると、まず、

「(チェスの)ある駒を動かす規則が変えられるとき、[それは端的にチェスならざる別のゲームになってしまい、もはや]そのゲームが変化するとも言えなくなるだろう。」(仝上)

「数学において新しい方法を見出すことは、そのゲームを変化させることになる。」(仝上)

「言語ゲームは論理を理解するときの手掛かりを与える。[とすれば、]われわれが命題と呼ぶものは[そうした言語ゲームの多様性に随って]多かれ少なかれ恣意的なのであるから、われわれが論理と呼ぶものもラッセルやフレーゲの考えていたものとは異なった役割を果たすことになる。」(仝上)

とある。この言い方には、『論考』における削ぎ落したような、例えれば、

0と1、

で言い切っていくような鋭角性は見られず、かなり幅広く揺れ動く。まず、

「ある言明が意味をなすことを示すには、それがいかにして検証されうるのか、その言明で何が為されうるのかが言われなければならない。あるモデルに倣って作られているからといって、それだけから、ある文がゲームの一部になるわけではない。われわれは適用の体系を与えねばならない。

『それの検証は何か』という問いは『いかにしてそれを知りうるのか』のよい言い換えとなっている。そしてこの『いかにしてそのようなことを知りうるのか』という問いは、『その意味は何か』という問いとは無関係だと言う人もいる。しかし、ある答えがその[問われている命題の]意味を与えるのは、その命題と他の命題との関係を示すことによってなのである。すなわち、その命題が何から帰結し、その命題から何が帰結するかを、その答が示すことになる。それはその命題の文法を与える。そして、『それが真であるとはいかなることなのだろうか』という問の求めるものは、この文法なのである。」(仝上)

と、こうして「文法」に焦点が当たる。だが、まだここには、現実との対応の尻尾を引きずっているように見える。

「『ゲーム』という語の定義を与えることが不可能であるように、命題の一般的定義も与ええないのである。なぜならば、われわれがいかなる境界を引こうとも、それは恣意的なものとなるだろうから。われわれは、つねに、特定の事例に即すやり方で命題について語る。というのも、特定のゲームについて語る以上に一般的に命題を語る方法はないからである。」(仝上)

「奇妙なことに、言語をゲームとして考えるとき、語の使用はあくまでもゲームの内側にあるが、他方その意味はゲームの外側にある何ものかを指示しているように思われてしまう。もしそうであるならば、『意味』と『使用』とは等しくないということになるだろう。たが、これは誤解を招くものでしかない。」(黄色本、1933〜34)

等々と、すこしずつ、ゲームが自立し、文法は、現実との関係を切って、自立し始める。

「ある仮説に従えば楕円を描くとされているある惑星が、実際にはそうではなかったとしてみよう。われわれはそのとき、その惑星に作用している未発見の別の惑星があるに違いない、というだろう。だが、われわれの軌道の法則が正しいのであり、ただそれに作用している惑星が見つかっていないだけなのだと言うか、あるいはわれわれの軌道の法則の方がまちがっていると言うかは、任意である。ここにわれわれは仮説と文法法則との間の移行を見出す。観察が何であれ、近くに惑星があるのだと言うならば、われわれはこれを文法規則として提出しているのであり、それはいささかも経験を記述していない。」(仝上)

「われわれは命題に対しては実用的であるとか非実用的であるとか言いはしない。『実用的』や『非実用的』という言葉は規則を特徴けるものなのであり、ゲームの規則は真であったり僞であったりするものではない。だが、いまわれわれは仮説に対してこの二組の語の両方とも用いている。ある仮設を誤りであるという人もいれば(他のことがらに修正を加えたくない場合)、それを実用的でないと言う人もいる(他のことがらが修正できると認めた場合)。ある文が仮説として用いられるのか文法規則として用いられるかを決めることは、あるゲームがチェスなのか、あるいは、ゲームのある段階で新規則が導入される点がチェスと異なるようなチェスの変種であるのかを決めることに似ている。その段階に達するまでは、見ただけではいずれのゲームが行われているのかを言うことはできないのである。」(仝上)

規則と仮規則の幅は、チェスかチェスの亜種かの幅になるが、いずれにしても、規則がゲーム(とゲームの仕方)を変える。

「規則に従ってゲームをプレイすることと、たんに遊んでいることとの間にあらゆる種類の中間的事例がある。そしてそれはわれわれの言語においても同様である。ある語の使用を観察したあとで、その規則がはっきりする場合もあり、また、依然としてはっきりしない場合もある。『持ち上げることができる』、『たっぷりした食事をとることができる』、『がまんして退屈な人につきあうことができる』、こうした文における『できる』の使用を考察せよ。人々はこれらのすべてに共通の何かがあると言う。だが、そうではなく、それらの使用に見られる類似性は重なり合っているだけなのである。」(1934〜35年 ミカエル祭学期)

この類似性の幅は、後期の「家族」と呼ばれる概念につながっていくように見える。たとえば、

「『……することができる』、『……の仕方を理解している』、『どう続ければよいか知っている』、これらの表現は、(例えば数列の場合)実際的には同じ文法をもっている。1、3、7、15、という数列が与えられ、ある人がその先をどう続ければよいか知っているとしよう。そのとき彼には心的状態やイメージといったものが生じているだろうが、それはけっしてつねに同一なのではなく、類似している、すなわち家族として似ているというものであるだろう。続け方を知っているときに起こっていることは数えきれないほどあり、そのすべてが一つの家族を作っているのである。(中略)そして『AがかくかくのことをすればAは理解しているのだ』とわれわれが正当に言えるという事実は、……(この)文が、定義と同様に、文法規則であることを示している」(仝上)

という。ここにあるのは、もはや、

言語は世界を写す像である、

という切り立った一本杉のような、

言語・世界関係ではなく、まさに、180度ひっくり返ったような、

知っている、

理解している、

できる、

というそれぞれが、

そのすべてが一つの家族を作っている、

のであり、そして、

「規則は観念から帰結するものではない。それは観念を分析しても得られない。規則が観念を構成するのである。規則は語の使用を示している。」(仝上)

こう言い切った時、うろ覚えなので、『哲学探究』で、正確にこうウィトゲンシュタインが書いていたかどうか自信はないが、

ひとはもっている言葉によって見える世界が違う、

という認識に転換していく兆しが見える。

規則が、観念を構成し、

やがて、

視界、

をも決める。だから、

知っている、

理解している、

できる、

は、類似性の家族をなしながら、

知っている、

のと、

理解している、

のと、

できる、

のとでは、その言葉から見えるものは微妙な差異がある。そこが180度違う所以である。

ただ、まだ、「ゲーム」は、

「そこで、言語のより原初的な例、すなわち私が『言語ゲーム』と呼ぶもの(それはほとんどの場合、『原始的言語』と同義である)を調べてみることはきわめて有意義なこととなる。これは、ちょうど原始的算術がわれわれの算術に対してもつのと同様の関係をわれわれの原語に対してもっている。」(仝上)

というように、言語の文法生成のモデル程度としか位置づけられていない箇所もあり、たとえば、

「命令を遂行する過程と命令の理解とには、同じ多様性があるからである。重要なのはこの多様性の共用なのであり、けっして両者が[見掛け上]類似しているという事実ではない。ここでわれわれが扱っているシステムは三つある。すなわち、(1)言語表現のシステム、(2)像のシステム、(3)行為のシステム。そしてこの三つはすべて同じ多様性をもっている。理解が存するためには、第二のものと第三のものが同じである必要はない。だが、(2)と(3)の事例は同じ多様性をもっていなければならない。かくして、何ものも余計ではない。われわれはここで、言葉から像へと導き、像から行為へと導く投影関係をもっているのである。」(仝上)

というように、言語表現を、

投影関係、

といった関係づけで、「現実を写す」尻尾を引きらなくては整理できていないように見える。『探求』でなら、極端かもしれないが、

言語に(なすべき)行為が見える、

というのではないか。

「論理は数学の命題の一般形式を与えるという考えが打ち壊されるのは、命題に対する、あるいは論理に対する唯一の観念のごときものなどありはしないと見てとられるときである。人は多くのものを命題と呼ぶ。この点を見てとるならば、ラッセルとフレーゲの抱いていた考え、論理とはある対象――命題、関数、論理定項――についての科学にほかならず、論理は動物学のごとき自然科学であって、動物学が動物について語るように、論理はこれらの対象について語るのである、という考えも捨て去ることができるだろう。」(1934〜35年 四旬節學期)

という回りくどい説明には、まだ断定しきれていない歯切れの悪さがある。そして、ようやく、

「ラッセルとF・P・ラムジーは、われわれが[偶然に]出くわしうる[あらゆる]可能なことがらのために論理を用意しておくことがある意味で可能であると考え、また、[個々の場面での]分析の結果を受け入れるために、ある[一般的]体系を構成することができると考えた。われわれが二項ないし三項関係――それらに対しては事例をもっている――から始め、さらにまだ事例をもっていない三七項関係に対してもその計算を用意したと主張することは、可能である。[ところが]われわれは、[事例をもっていなかった]

aRbの事例を[初めて]見出したとき、いまやaRbが適用されうる現象を見出したのだ、と考えてしまいがちである。だが、われわれが見出したのは、[体系の適用例たる事実ではなく、]ただ、われわれの言語においてaRbのようにふるまう語というにすぎない。aRbの事例が見出される前にも、その語は言語の内に存在しえただろう。ある関係を構成することは、現象を見出すことには依存していない。ある語ゲームを発見することは、事実を発見することとは異なっているのである。」(仝上)

に至って、完全に逆転し始めている。むしろ、

言葉がaRbの現象を(現実に)見出した、

のである。それは、

ある語ゲームを発見することは、事実を発見することとは異なっている、

からなのである。そして、まだ「範例」という言葉を使っているが、

「『愛』という語に内容をあたえるためには、必ずしも愛し合っている二人を発見しなくともよい。見出されるべきはむしろ範例なのであり、そして範例はわれわれの言語の側に属しているのである。範例がその語に意味を与えている、と言ってもよい。だが、いかなる意味で? ゲームを拡大するという意味で。範例を取り入れることによってわれわれはゲームを変える。われわれはその語に意味を与える現象を見出したのではなく、一つの計算を作ったのである。」(仝上)

と、むしろ、

「愛」という言葉が愛し合っている二人を見出す、

のである。例は悪いが、「パワハラ」という言葉を知ったから、

パワーハラスメント、

が見えてくる、ということである。

「(二つの集合の)『Aの数=Bの数』という言明は『一対一対応がつけられていると言うことには意味がある』を意味するものだというのであれば、そのとき同数性の主張は文法の命題ということになり、実在についてはなにも語っていないものとなる。『その要素が幾何学的に対応づけられているならば、10×10=2×50である』という主張は、文法の命題なのである。それは世界についての命題ではない。」(仝上)

つまり、

規則がゲームを定める、

ということ、要は、

そういう文法で世界を見る、

ということなのだ。すでに、『哲学探究』の世界へと足を踏み出している。

なお、『論理哲学論考』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488074547.html?1652639171)については触れた。

参考文献;

アリス・アンブローズ編(野矢茂樹訳)『ウィトゲンシュタインの講義―ケンブリッジ1932〜1935年』(講談社学術文庫) |

|

言語ゲーム |

| ウィトゲンシュタイン(藤本隆志訳)『哲学探究』を読む。

本書は、

「1936年(47歳)の夏ノルウェーで書きはじめ、1945年初頭までかかって英国のケンブリッジで完成した手稿(第一部)と、1947年末から1949年までに主としてアイルランドで書き下ろした手稿(第二部)とを、その死後、愛弟子であったG・E・MアンスコムとR・リーズがまとめて、1953年オクスフォードのバジル・ブラックウェル社から出版したもの」

で(訳者あとがき)、「後期ウィトゲンシュタインの代表作と目されている」(仝上)が、丁度その直前までの、『ウィトゲンシュタインの講義』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488677234.html?1654452931)とほぼ地続きになっていて、冒頭しばらく、『講義』の延長線であるかのような錯覚を感じながら読んでいた。著者が「序」で、

「この書物は、もともと一冊のアルバムにすぎない」

と書いているように、普通の著作のように論旨を展開するというよりは、著者の着想を、スナップ写真のように、ちりばめたという印象は強く、アフォリズムの連続のようで、一貫した論旨を最後まで貫徹していた『論理哲学論考』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488074547.html)に比べると、言葉は悪いが、気づいたことを羅列しただけという印象はぬぐえない。そのために、書かれていることの意図が、理解できない箇所が何ヶ所もあって困惑させられた。

しかし、それでも、僕は、今回の読み直しで、二つのことに気づいた。

ひとつは、著者の有名な、

言語ゲーム、

にかかわる、言語のもつ、

文脈依存性、

ということについて、

いまひとつは、『論理哲学論考』での、

言語は世界を写す像である

とする、現実と言語との関係を、

〜としてみる、

ということで180度ひっくり返したことについて、である。

言語ゲーム、

について、本書で、

「語の慣用の全過程を、子供がそれを介して自分の母国語を学びとるゲームの一つだ、と考えることができよう。わたくしは、こうしたゲームを『言語ゲーム』と呼び、ある原初的な言語をしばしば言語ゲームとして語ることにする。

すると、石を名ざしたり、あらかじめ言われた語をあとから発音するような過程もまた、言語ゲームと呼ぶことができるだろう。円陣ゲームの際用いられる語について、いろいろ慣用例を考えてみよ。

わたくしはまた、言語と言語の織り込まれた諸活動との総体をも言語ゲームとよぶ。」

と定義している。これは、

「ゲームというものは、ひとがある規則にしたがって物体を一平面上で移動させることによって成り立っている」

というゲーム観に対して示された言語観と言っていい。それは、例えば、シンプルな、

馬鹿!

という言葉が、

ばかやろう、

お前は馬鹿か、

ちがうだろう、

覚えろ、

駄目なひとねぇ、

あなたはばかねぇ、

おばかんさん、

等々様々な含意を持つのは、

「ここでは言語を話すということが、一つの活動ないし生活様式の一部である」

からであり、それを、

言語ゲーム、

と呼んでいるのである。それは違う言い方をすれば、

文脈依存、

ということになる。文字表現になった時も、

「語は文脈の中でのみ意味をもつ」(フレーゲ)

ことは同じだが、文字表現された「ことば」の含意に多く引きずられがちになる。特に、日本語だと、漢字の含意に引き寄せられることになるが、口頭の会話では、両者は同じ文脈で、同じ時間経過の中で、同じ体験をしている。そこでは、発せられた言葉は、

その状況(場、雰囲気、時間、関係性、表情、口調、言い方、その前の相手の言葉等々)に依拠している、

のである。だから、

「現象のすべてに対して同じことばを適用しているからといって、それらに共通なものなど何一つなく、――これらの現象は互いに多くの異なったしかたで類似している」

というしか言いようがないのである。ゲームの類似性を、

家族的類似性、

といい、それを

「互いに重なり合ったり、交差し合ったりしている複雑な類似性の網目を、大まかな類似性やこまやかな類似性を見ているのである」

というのはそういう意味で、「言語ゲーム」は、「概念の外延が何らかの境界によって閉ざされない」、

ピンボケの概念、

という。それは、別の言い方をすると、

ゆらぎ、

ではないのか。『論理哲学論考』でいう、

「命題は現実の像である。なぜなら、命題を理解するとき、私はその命題が描写している状況を把握し、しかもそのさい意味の説明を必要としたりはしないからである。」

現実と言語を一対一対応させようとした言語観とは180度違っている。それは、

生活現場、

では、

微妙に揺らぐ、意味の振幅、

があるからである。

いまひとつは、『論理哲学論考』で、

「世界が私の世界であることは、この言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。」

といった、

言語化の限界、

をも、180度ひっくり返したことである。

「言語そのものが思想の乗り物なのである。」

といい、

「自分たちはいつもことばによって考えている」

「〈痛み〉という概念を、あなたは言語とともに学んだのである。」

などというとき、言語は、「現実を写す像」ではないし、思いや、現実を捉える手段でもなく、逆に、言語こそが現実を見る(捉える)主体に変わっているのである。それを、

〜として見る、

と、「見る」のさまざまにシチュエーションを想定しながら、

見なす、

とか、

そう見る、

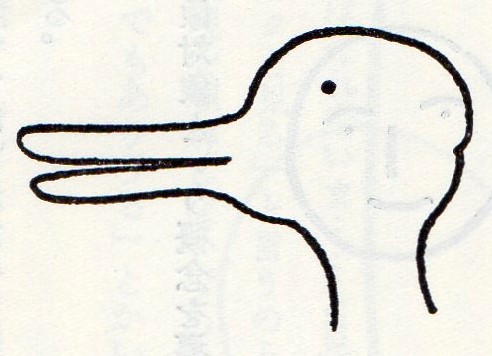

とか言い変えつつ、「うさぎ―あひるの頭」を例に、

「〈……として見る〉というのは知覚の一部ではない。そのために、それを見ることのようでもあり、また見ることのようでもない。」

と反芻しながら、

「それら二つの動物の形態を熟知しているひとだけが、〈うさぎとあひるの風景相(アスペクト)を見る〉」

と言うにとどめた。ウィトゲンシュタインがここまででとどめたことを、N.R.ハンソンは、

なぜ、同じ空を見ていて、ケプラーは、地球が回っていると見、ティコ・ブラーエは、太陽が回っていると見るのか?あるいは、同じく木から林檎が落ちるのを見て、ニュートンは万有引力を見、他人にはそうは見えないのか?

と問い、こういう例で説明した(http://ppnetwork.c.ooco.jp/view04.htm)。

“見る”とは、次の図を、

木によじ登っている熊として見ることであり、それは、九十度回転したら、次のような様子が現れるだろうことを見るのである、とする。

つまり、われわれは対象に自分の知識・経験を見る。あるいは知識でつけた文脈を見る。つまり、

もっている言葉によって見える世界が違う、

ということだ。同じことを、ゲーテは、

われわれは知っているものだけをみる、

と言った。ここまでウィトゲンシュタインの意図を収斂することが正しいかどうかは分からないが、ウィトゲンシュタインは、

現実を写す言語、

から、

言語が現実を見せる、

へと転換したということだけは確かに思える。ウィトゲンシュタインは、末尾近くで、

「長さとは何であるかを、長さの決定方法によって説明することはできない。(中略)〈長さをさらに精確に測る〉ことを、ひとは、ある対象にもっと近づくことと比較したがる。しかし、(中略)ひとは、長さの何たるか、決定することの何たるかを学ぶことによって学ぶのではない。そうではなく、『長さ』という語の意味を、ひとはとりわけ長さの決定ということがどういうことなのかを学ぶことによって、学ぶのである。」

と書いていることから、この意図は十分読み取れる。

参考文献;

ウィトゲンシュタイン(藤本隆志訳)『哲学探究(ウィトゲンシュタイン全集8)』(大修館書店)

N・R・ハンソン(野家啓一・渡辺博訳)『知覚と発見』(紀伊国屋書店) |