|

澆季 |

| 兵藤裕己校注『太平記』を読む。

本書は、多くの出版されている『太平記』の底本となっている、江戸時代に版行された、いわゆる、

流布本、

ではなく、龍安寺の塔頭西源院に伝わった、

西源院本(せいげんいんぼん)、

を底本としており、古態を伝えるとされる、

玄玖本(げんきゅうぼん)、

神田本、

などの古本系の一つとされる。

この三種の本は、それぞれ旧いかたちを伝えるいっぽうで、独自の改変箇所や誤写・誤脱もあり、古態性という点では、いわば三すくみのような関係にある、

とされる(第四巻・校注者解説)。その中で、「西源院本」は、

応永年間(室町初期)に書写され、大永・天文年間(室町後期)に転写された『太平記』の古写本、

であり、

複数の本文を合成した未整理な(一種の「草案」本のような)箇所が多く、しかも全26巻本しか現存しない、

神田本や、

古本系の本文としては後出性の著しい南部本に近似する箇所の多い、

玄玖本に比べ、

古本系諸本の中で、ときに孤立した本文を持つ。その孤立した本文には西源院本の改変箇所もあるが、しかしその独自本文に、『太平記』の古態をうかがわせる箇所が少なくない、

として、

南北朝・室町期の『太平記』を代表しうるテキスト、

と位置づけている(仝上)。各底本の是非はともかく、いままでの江戸期版行の本とは異なる、古いタイプのものということのようである。

『太平記』は、

全40巻、

だが、古本系は、22巻を欠き、

かなり早い時期に、なんらかの政治的な配慮より削除された、

と見なされ、22巻を持つ本は、古本系の23巻以降を繰り上げている。第一巻は、

後醍醐天皇武臣を亡ぼすべき御企ての事、

と、後醍醐帝の対鎌倉幕府への謀叛露見(1324年)からはじまり、40巻は、二代将軍義詮(よしあきら)の死去に伴い、義満(よしみつ)がまだ幼少なために、将軍補佐の管領職に就いた細川頼之(よりゆき)が上洛する(1367年)、

細川右馬頭西国より上洛の事、

で終わる。「序」に、

蒙竊(ひそか)かに古今(こきん)の変化を探って、安危の所由(しょゆう)を察(み)るに、覆って外(ほか)なきは天の徳なり。明君これに体(てい)して国家を保つ。載せて棄つることなきは地の道なり。良臣これに則って社稷を守る。若しその徳を欠くる則(とき)は、位ありと雖も持たず。

と書き始め、

夏の桀(けつ)、

秦の(宦官)趙高、

唐の安禄山、

を挙げ、

ここを以て、前聖慎んで、法(のり)を将来に垂(た)るることを得たり。後昆(こうこん 後世の人)顧みて誡(いまし)めを既往に取らざらんや。

と書き、40巻は、

中夏無為の代になりて、目出度かりし事どもなり、

と締めくくる。

しかし、義詮が死去した年(1367年)から、南北朝が合一する年(1392)まて、25年ほどある。しかも、九州は実質南朝方の懐良(かねよし)親王の勢力下にあった。ここで締めたのは、『太平記』の

「太平」は、平和を祈願する意味で付けられている、

と言われている意味もあるのかもしれないが、ここまでの、

後醍醐天皇、

足利尊氏、

足利直義(ただよし)、

という、建武中興以降の内乱の第一世代と目される人が、

足利義詮、

の死で、一区切りついた、という意味もあるのかもしれない。それにしても、『太平記』は、宝井其角が、

平家なり太平記には月を見ず、

と、『平家物語』に軍配を上げているが、僕は、『平家物語』の、

祇園精舍の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ、

の書き出しに一貫する、平家滅亡の物語に比し、『太平記』は、もっと、

猥雑、

で、僕には、キーワードでいうと、本文にもたびたび出てくる、

澆季(ぎょうき)、

という言葉に尽きている、と思う。「澆季」は、

「澆」は軽薄、「季」は末の世(広辞苑)、

の意で、

道徳が衰え、人情が浮薄となった時代、

で、

末世、

の意とある(仝上)。まさに本書の登場人物たちのありさまそのものである。

そもそも始まりは、後醍醐天皇の鎌倉幕府の討幕だが、そこから、建武の中興がわずか二年で崩れ、南北朝が並立していく、その過程で、観応の擾乱で、尊氏、直義の兄弟対立、尊氏、直冬の親子対立が続き、敗者は、今までの立場をかなぐり捨てて、平然と南朝方につく。直義しかり、直冬しかり、それ以降、室町幕府内も、讒言のオンパレードで、政争に負けた武将、大名は、おのが利のために、皆南朝方につこうとする。この、

変節、

裏切り、

謀叛、

返忠、

内応、

止まることなく、また、

父子、

君臣、

相食む状況、さらには、

讒言、

密告、

で次々と人を陥れ、人を蹴落とす。まっとうらしい人物は少ない。確かに、

楠木正成、

楠木正行、

は、珍しい存在だが、しかし、翻って、南朝が正当という根拠は何なのか。ただ、鎌倉時代以後、武家の勢力にすがってよって立ってきた帝位を、代わって足利に頼るか、そうでないかの差に過ぎないように見え、楠木親子の姿勢は、どこか孤立して見える。高師直一族が殺された折(1351年)、本文に、

今の世、聖人去って久しく、梟悪深き事多ければ、仁義の勇者は少なく、血気の勇者はこれ多し、(中略)今、元弘

(1331〜34年)以後、君と臣との諍(あらそ)ひに、世の変ずる事、わづか両度に過ぎざるに、天下の人、五度、十度、敵に属(しょく)し、御(み)方になり、心変ぜぬは稀なり。ゆゑに、天下の諍ひ止む時なくして、合戦の雌雄未だ決せず、

とある。それ以降、さらに40年戦いは続くのである。

『太平記』で、もう一つ着目すべきは、

下剋上スル成出者、

という、

下剋上である。

君臣を殺し、子父を殺す、

という言葉も何度も使われる。考えれば、

澆季、

は、室町末期の戦国時代の先取りと言っても構わない。そう考えると、室町時代という時代を通して、安定した政権は少なく、絶えず将軍職を争い、蹴落とし合っている。ある意味では、南北朝期は、

武家同士のガラガラポン

の始まりなのかもしれない。その最後の覇者が、家康ということになる。

なお、

中先代の乱は、鈴木由美『中先代の乱』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/483640979.html)、

観応の擾乱は、亀田俊和『観応の擾乱』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/483718450.html)、

で触れた。

参考文献;

兵藤裕己校注『太平記(全六冊)』(岩波文庫)

|

|

日本人の由来 |

| 溝口優司『アフリカで誕生した人類が日本人になるまで』

本書は、

なぜ日本人の姿形が、ヨーロッパ人と異なっているのか、

という問いから始まる。

「もしも、私たちホモ・サピエンスが、誕生した時のままの姿であったとすれば、私たちの外見はアフリカ人であるはずです。なぜならば、ホモ・サピエンスがアフリカで誕生したことは、化石的な証拠からもほぼ確実だからです。ところが私たちの姿形は、アフリカ人とは異なっています。ヨーロッパ人もまた然りです。

アフリカで長い時間をかけて猿人から進化し、ホモ・サピエンスになった人類は、アフリカから世界各地へただ移住しただけではなく、その土地土地の環境に適応していきました。」

その結果として、日本人は日本人に、ヨーロッパ人はヨーロッパ人になったとすると、

「日本人は、いったいどのようにして日本人になったのでしょうか? 私たちはなぜ、このような姿形をしているのでしょうか? 現代の人類と化石人類の姿形の特徴から、日本人のルーツを探り、その謎を解き明かそう」

と試み、アフリカで誕生した人類が日本人になるまでの700万年を辿っていく。

いわゆる原人に当たる、

ホモ・エレクトス、

が最初に発見されたのは、アフリカから2000キロ離れたグルジアのドマニシで、

約180〜70万年前、

とされる。早くも、原人の段階から出アフリカがあったのではないか、とされ始めているが、いわゆる、

出アフリカ、

は、約15〜6万年前誕生した、

ホモ・サピエンス、

が、10万年前には中東に達していた、とされるものである。

「各地に住む現代人のDNA比較したところ、ヨーロッパ人も、中国人も日本人も、アメリカやオーストラリアの先住民も、すべてアフリカのホモ・サピエンス起源であるらしいことがわかってきたのです。(中略)ネアンデルタール人よりも新しいと考えられていたホモ・サピエンスの化石の一部が実はネアンデルタール人よりも古いことが判明した」

とあり、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人とは、

60万年以上前に分岐した別の種、

とされてきた。しかし、今日、

「ほとんどの現代人のDNAの中には、ネアンデルタール人由来のDNAが1〜4%含まれている」

ことがわかって来ている。このことは、ネアンデルタール人由来の遺伝子が、コロナ重症化にかかわるなどということが話題になったばかりである(https://www.oist.jp/ja/news-center/press-releases/35499)。その意味で、ネアンデルタール人は、絶滅したのではなく、

「交配することでしだいにホモ・サピエンス集団に吸収されていった」

という見方も最近なされている。

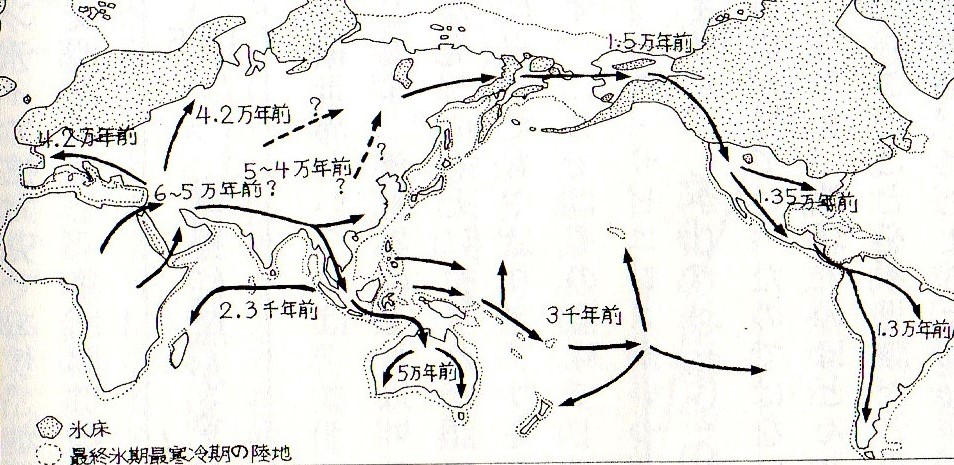

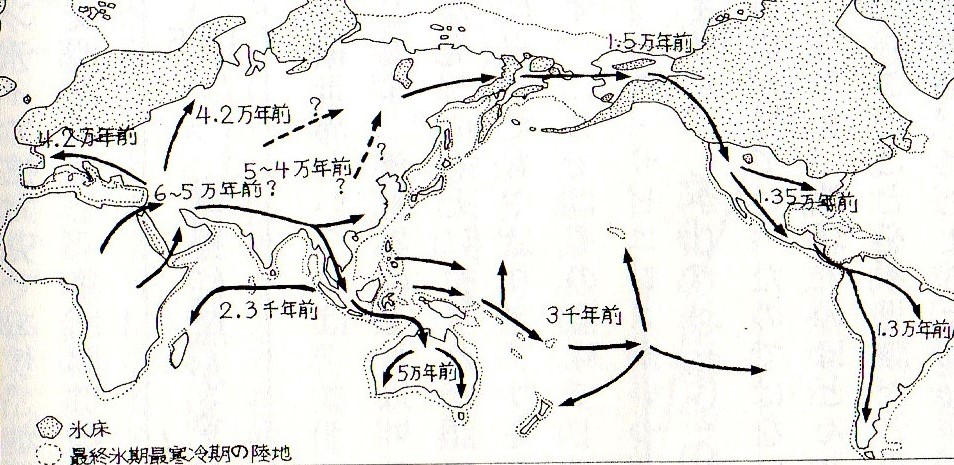

さて、出アフリカしたホモ・サピエンスは、

「中東またはアラビア半島の南端からインド、インドシナ半島へと海岸線を移動し、ユーラシアの南東部にたどり着いたところで、日本人の祖先のように北へ進む人々と、南へ進む人々に分かれた」

と考えられている。

「南下した一派は、遅くとも4万年前までにはボルネオ島北中部(現在のマレーシアのサラワク州)に、3万年前までにはオーストラリア南東部に到達した」

とされ、ユーラシアの東側を北上したホモ・サピエンスは、

「遅くとも3万5000年前頃までには中国の北京周辺に、2万年前頃までにはシベリアのバイカル湖南辺に到達していた」

とみられている。この辺りで見つかった2万年前の化石には、北アジア人の特徴がみられる。一般に、

寒冷地ほど、鼻が細く長くなることで、鼻腔内を通る冷たく乾いた空気を温め、湿り気を与える、

ようになるが、北アジア人の場合、

「鼻の隆起が低く、頬骨が突出していて副鼻腔が大きい……。そのため顔は平坦で、極端に言えば鼻が顔の真ん中に埋もれているようにさえ見えますが、鼻先が凍傷になりやすいことを思えば、これは非常に合理的な形態です。」

更に、日本人を含めた東アジア人、北アジア人のみが、

瞼が一重、

なのは、

「瞼に脂肪がついているからで、眼球が凍ってしまうのを防ぐため」

とされる。

さて、日本最古の化石は、沖縄で見つかったとされる、約4万年前のものになる。

「琉球諸島は約20万年前から1万8000年前までの間のかなりの間、台湾を含む細長い陸橋で大陸と地続きになっていたらしいので、東南アジア、あるいは中国南部にいた人々がその陸橋を通って北上してきた」

可能性がある。ただ、この沖縄の化石と、1万6000年くらいから始まる縄文人とはつながらないようである。そして、沖縄本島で見つかった、2万3000〜1万8000年前の、

港川人、

と呼ばれる化石は、

「額が狭く、頬骨が横に張り出し、鼻の根元が窪んで、幅広の彫の深い顔立ち」

とされ、

縄文人、

に似ており、「縄文人」は、

「それ以前に日本列島にやってきた旧石器時代人の子孫が主体をなしていた」

と目される。その縄文人に最も似ていたのは、

オーストラリア南東部で見つかった化石、

とされるのは、ユーラシアの端で南と北へ分かれたホモ・サピエンスの一部が、確かに、日本列島にまで到達したという証のようである。

弥生時代は、紀元前1000年頃、

から始まるが、縄文人が、

眉間が出っ張り、鼻の付根が窪んだ、彫の深い顔、

に対して、弥生人は、

彫が浅く顔面が平坦、

という寒冷地適応の顔立ちであることがわかっている。その起源は、

バイカル湖、

とされる。

「縄文時代、日本には縄文人が広く分布していましたが、ユーラシアでは、バイカル湖からアルタイ山脈あたりにいた北方アジア系の遊牧民が、中央アジアや北東アジアへ拡散し始めました。そして弥生時代頃になると、彼らの子孫たちが中国北東部や朝鮮半島でも暮らすようになり、その中の一部の人々が西日本に渡来してきた」

とみられる。だから、弥生人が、寒冷地適応の特徴をもっているのも当然ということになる。

今現在、

日本人の成り立ち、

は、

南方起源の縄文人に、北方起源の弥生人、

が、

置換に近い混血、

によるとする説が大勢、という。これも、まあ、今日の常識の線だろう。

人類発祥から弥生人まで、

急ぎ足で、辿り直してみて、今日の我々の常識となっている概念と、それほどの齟齬はないようである。

参考文献;

溝口優司『アフリカで誕生した人類が日本人になるまで』(SB新書Kindle版) |

|

生活史 |

| 木村礎『村の生活史―史料が語るふつうの人びと』読む。

本書は、

生活史、

を、「村」に限定して、

近世、

近現代、

を取り上げている。というか、

生活史、

とはこういうものだと、「生活史」のモデルを示した、

生活史の教科書、

といった趣である。全体に三章で構成され、第一章は、歴史学の中でも、

天下国家の歴史学、

とは別の、

日常生活の歴史学、

である「生活史」の、

対象と方法、

を整理し、第二章では、具体的な、

生活史像、

を、

村のはじまり、

村のおきて、

村と坪、

勘次一家の食・住・衣、

村人の金ぐり、

鈴木はつ女の一代記、

村医者のカルテ、

悪いやつら、

村の強盗、

ある老人の逮捕と客死、

という十の事例で提示している。第三章は、過去の生活史研究の、

研究史、

になっている。この構成を見ても、

生活史の教科書、

といった意味が納得できるはずである。

生活史、

とは、

ごくふつうの人々の日常生活を中心に据え、それをさまざまな社会関係との関連において研究する歴史学、

と、著者は定義している。そして生活史の基本は、

衣食住等の日常性と社会関係、

にある、とする。つまり、それは、

その過去を時間的に特定できない、

と同時に、現実の人間生活の実像とかけ離れた、牧歌的な常民像を描く、

民俗学、

とも、また、

無方法、「外的」「好事家的」、

でしかない、

風俗史、

とも異なり、

日常生活上の目に見える事物と、目には見えないが確実に存在するさまざまな社会関係(村や家族、さらには国家等々)の双方を描こうと志す歴史学、

である、とする。言ってみれば、

牧歌的な「遠野物語」の背景には、年貢を取り立てる藩権力があり、もし年貢の未進者となれば、『近世農民生活史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/484021704.html)で触れたように、

「皆済まで庄屋またはそれに代るべき者を人質として抑留するという所もあり、小倉藩では手永手代(大庄屋管轄区域)手代(代官配下)が出張して取り調べ、未進者が数日の延期を願い出て方頭(ほうず 組頭)以下組合(五人組)の者が保証すれば帰宅を許し、さもなければ手錠をかけて庄屋役宅に監禁する。その間に親類組合仲間にて融通がつけば放免されるが、永年未進が続けばそれを償却することは不可能になり、ついに本人が逃走すなわち欠落するようになる。」

あるいは、年貢を未進した場合には、籠舎されるのが普通であったが、

「金沢藩ではまず手鎖をかけて取り逃がさないようにして、のちに禁牢の処分をしている。熊本藩では在中の会所に堀を掘って水をたたえ、中央に柱を立て、未進百姓をそれに縛りつけて苛責した。」

とまである。当人が欠落すれば、その咎が残された組の者、庄屋にも及ぶことになるのである。

「普通の生活」を描くというのは、それが、こうした国家の機構、社会制度を背景として成り立っている、という当たり前のことを前提に、重層的に描かなければ、一面的に過ぎるということだ。その意味で、第二章で描かれる、

さまざまな生活史像、

の中に、

幕府役人による弾圧、

や、

幕府出先役人である関東取締出役の悪業、

も、直接間接に農民の生活を左右することをまざまざと思い知らせてくれる。

なお、幕藩体制下の農民、ないし農村社会のありようについては、

藤野保『新訂幕藩体制史の研究』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470099727.html)、

渡邊忠司『近世社会と百姓成立』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/464612794.html)、

菊池勇夫『近世の飢饉』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/462848761.html)、

深谷克己『百姓一揆の歴史的構造』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/474047471.html)、

水林彪『封建制の再編と日本的社会の確立』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/467085403.html)、

速水融『江戸の農民生活史』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/482114881.html?1624300693)、

山本光正『幕末農民生活誌』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/482424187.html)、

成松佐恵子『名主文書にみる江戸時代の農村の暮らし』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/482868152.html?1628622396)、

児玉幸多『近世農民生活史』(吉川弘文館)(http://ppnetwork.seesaa.net/article/484021704.html)、

でそれぞれ触れた。

参考文献;

木村礎『村の生活史―史料が語るふつうの人びと』(雄山閣出版)

児玉幸多『近世農民生活史』(吉川弘文館) |

|

アインシュタイン方程式を読む |

|

深川峻太郎『アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた―ガチンコ相対性理論』を読む。

俺だって数式が読めるかっこいい男になりたい! 分不相応な野望を抱いたド文系オヤジが、数式世界の最高峰ともいえるアインシュタイン方程式を読み解く旅に出た。「さがさないでください」という一通の書置きをのこして。はたして彼は、この数式に何が書かれているかを読むことができるのか? 予定調和なしの決死行を見守りながら相対性理論がわかってしまう、世界初の数式エンターテインメント!(アマゾンの本書の紹介)

とか、

「数式を知らずして、宇宙がわかるものか!」 突然そんな激情に駆られた男(50代・文系)は、「数式でできたエベレスト」登頂をめざして、若きシェルパ1人を伴い無謀な旅に出た。……(おそらく)史上初の数式ドキメンタリー、ここに誕生!(カバーの文句)、

というのが、本書の謳い文句である。現に、五十代の文系編集者の、

嗚呼、わかりたい。ちょっとでいいから、数式で宇宙がどう書かれているのかをわかってみたい──そう思うのが人情だろう。だって、彼らは自分と同じ人間なのだ。しかも間違いなく、ものすごく面白いことを研究している。ならば、交流したいじゃないか。カタコトでいいから、同じ言葉でお喋りしてみたいじゃないか(プロローグ)、

ということから思いついたのが、本書の企画である。

「宇宙について書かれた数式を、毛嫌いせずに読んでみるのだ。」

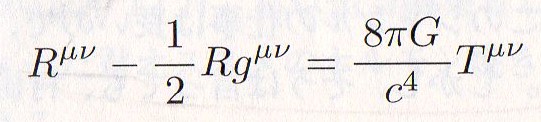

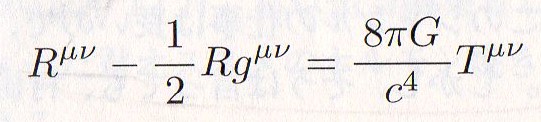

とはじまるのである。読むのを目指したのは、アインシュタインの、

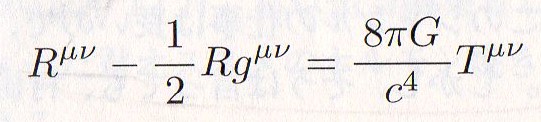

一般相対性理論の重力方程式、

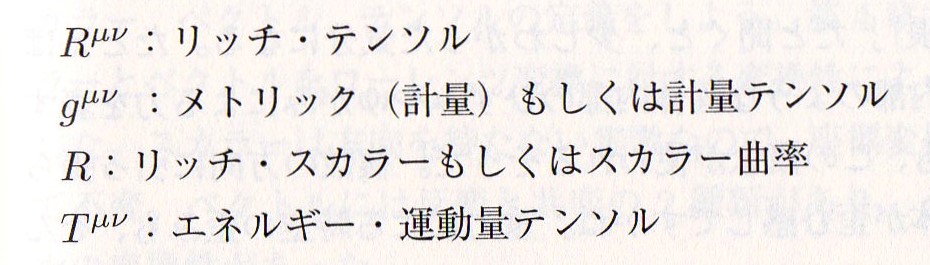

である。各部は、

となっている。これを順次読んで行こうというのである。

その登山の準備項目というのがある。

特殊相対性理論の基本原理と時空図、

k計算法を用いた特殊相対性理論の解法、

不変間隔とローレンツ変換、

4元ベクトルと特殊相対論的運動論、

「登山の準備だけで体を壊しそうである。というか、これ、最初から登山じゃん」

と、著者が嘆くわけである。そして、

特殊相対性理論、

に入って行くために、

ガリレオの相対性原理、

から始めていく。

ガリレオの相対性原理では「ガリレイ変換」、特殊相対性原理では「ローレンツ変換」、一般相対性原理では「一般座標変換」と、それぞれの相対性原理では異なる座標転換を行う、

ということで、「準備」の部で、

第1章 ガリレオの相対性原理

第2章 時間の延びとローレンツ変換

第3章 距離と時間と不変間隔

第4章 4元ベクトルとE=mc2、

を経て、漸く、アインシュタインの方程式を読む登山の部に至り、

第5章 一般座標変換と共変微分

第6章 リーマン曲率テンソルとメトリック

第7章 測地線方程式とエネルギー・運動量テンソル

を積み重ねて、

に至り、

第8章 アインシュタイン方程式、

を登頂することになる。著者は言う。

「とくに一般相対論ワールドに踏み込んでからは、接続と微分、測地線方程式、エネルギー・運動量テンソル……などなど、よくわからないところを次々と『わかったこと』にしながら山頂をめざした。勉強を始める前は『これは入門ではなく冒険だ!』などと嘯いてみたものの、結局のところ自力での登頂はかなわず、途中で何度もへりに乗せてもらって難所をスキップしたのだから情けない。冒険とは名ばかりで、実際は甘っちょろい体験ツアーに参加したようなものである。」

と。とはいえ、アインシュタインの方程式が予言した、

重力波、

をめぐって、

「アインシュタインが『あるわけがない』と考えたブラックホールから、アインシュタインが『あるはずだ』と考えた重力波が届けられたのだから、実にスリリングな成り行きである。

そして、いまの私がそこにぞくぞくするようなスリルを感じられるのは、数式でアインシュタイン理論に取り組んだからこそだろう。」(エピローグ)

と書くのは、体験したものにしか分からない「見える世界」があるからなのだろうと、羨望を禁じ得ない。傍から見ているだけでは岡目八目とはいかない。

参考文献;

深川峻太郎『アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた―ガチンコ相対性理論』(ブルーバックス) |

|

言語の価値と美 |

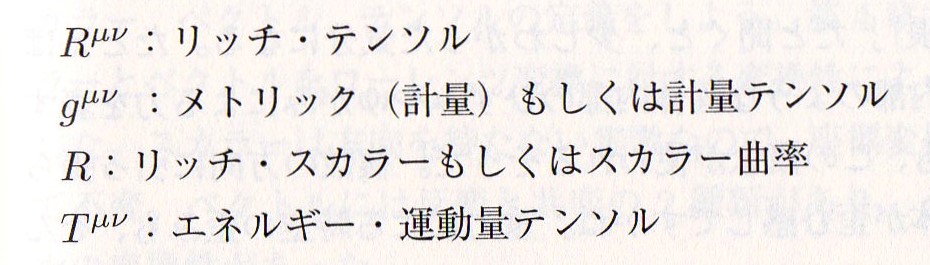

| 吉本隆明『言語にとって美とはなにかⅠⅡ』を読む。

何度目かの読み直しになるが、今回新たに気づいたことがある。吉本の言語論は、

この人間が何ごとかを言わねばならないまでにいたった現実的な与件と、その与件にうながされて自発的に言語を表出することとのあいだに存在する千里の径庭を言語の自己表出として想定することができる。自己表出は現実的な与件にうながされた現実的な意識の体験が累積して、もはや意識の内部に幻想の可能性として想定できるにいたったもので、これが人間の言語の現実離脱の水準をきめるとともに、ある時代の言語の水準の上昇度をしめす尺度となることができる。言語はこのように対象に対する指示と対象に対する意識の自動的水準の表出という二重性として言語の本質をなしている。

と、言語を、

自己表出、

と、

指示表出、

の二次元でとらえ、言語の、

人間の意識の指示表出であることによって自己表出であるか、自己表出(対自)であることによって指示表出(対他)としてあらわれる、

ことについて、

人間が、じぶんを〈人間〉として意識の対象としうるようになったことと、人間が実在の牝牛を、〈牝牛〉という名称で呼びうるようになったこととは、別のことではない、

と説き、

言語が知覚とも実在とも異なった次元に属するのは、人間の自己意識が、自然意識とも知覚的意識とも対象的にちがった次元に属しうることの証左にほかならない。このようにして、言語は、ふつうのとりかわされるコトバであるとともに、人間が対象的世界に関係する意識の本質である。この関係の仕方のなかに言語段階の現存性と歴史性の結び目があらわれる。

と、言語表現の高度化を、

自己表出、

と

指示表出、

を指針に、分析していく。この、二つは、時枝誠記の、

話者の立場からの表現であることを示す「辞」

と

表現される事物、事柄の客体的概念的表現である「詞」、

あるいは、三浦つとむの、

主体的表現、

と

客体的表現、

と発想は同じである。ただ、吉本は、この両者を、例えば、

縦軸に自己表出、

横軸に指示表出、

をとる座標として、たびだび図解する。そして、言語の意味と価値の関係を、

言語の意味は、指示表出経路、

言語の価値は、自己表出経路、

とし、

指示表出からみられた言語の関係は、それがどれだけいわんとする対象を鮮明に指示しえているかというところの有用性ではかることができるが、自己表出からみられた言語の関係は、自己表出力という抽象的な、しかし、意識発生いらいの連続的転化の性質をもつ等質な歴史的現存性の力を想定するほかないのである。

と、表現の、

各時代とともに連続的に転化する自己表出のなかから、おびただしく変化し、断続し、ゆれうごく現在的な社会と言語の指示性とのたたかいをみているとき、価値をみている、

と言明する。以降、指示表出と相渡りつつ自己表出が高度化するたたかいを分析するその鋭い筆力には目を見張るが、僕が気になったのは、時枝誠記の、

話者の立場からの表現であることを示す「辞」

と

表現される事物、事柄の客体的概念的表現である「詞」、

あるいは、三浦つとむの、

主体的表現、

と

客体的表現、

を、

自己表出、

と

指示表出、

に置き換えたとき、吉本は、大事なものを捨象してしまったのではないか、と気づいたことだ。たとえば、三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/483830026.html)でも触れたが、

われわれは、生活の必要から、直接与えられている対象を問題にするだけでなく、想像によって、直接与えられていない視野のかなたの世界をとりあげたり、過去の世界や未来の世界について考えたりしています。直接与えられている対象に対するわれわれの位置や置かれている立場と同じような状態が、やはりそれらの想像の世界にあっても存在するわけです。観念的に二重化し、あるいは二重化した世界がさらに二重化するといった入子型の世界の中を、われわれは観念的な自己分裂によって分裂した自分になり、現実の自分としては動かなくてもあちらこちらに行ったり帰ったりしているのです。昨日私が「雨がふる」という予測を立てたのに、今朝はふらなかつたとすれば、現在の私は

予想の否定

過去

雨がふら なく あった

というかたちで、予想が否定されたという過去の事実を回想します。言語に表現すれば簡単な、いくつかの語のつながりのうしろに、実は……三重の世界(昨日予想した雨のふっている〃とき〃と今朝のそれを否定する天候を確認した〃とき〃とそれを語っている〃いま〃=引用者)と、その世界の中へ観念的に行ったり帰ったりする分裂した自分の主体的な動きとがかくれています。

と、話者にとって、語っている〃いま〃からみた過去の〃とき〃も、それを語っている瞬間には、その〃とき〃を現前化し、その上で、それを語っている〃いま〃に立ち戻って、否定しているということを意味している。入子になっているのは、語られている事態であると同時に、語っている〃とき〃の中にある語られている〃とき〃に他ならない、という入子構造を、自己表出と指示表出の二次元化することによって、見落としてしまったのではないか。「辞」(主体的表現)の中に、「詞」(客体的表現)が、何層にも入子にできる。たとえば、

という表現の示しているのは、「桜の花が咲いてい」る状態は過去のことであり(〃いま〃は咲いていない)、それが「てい」(る)のは「た」(過去であった)で示され、語っている〃とき〃とは別の〃とき〃であることが表現されている。そして「なァ」で、語っている〃いま〃、そのことを懐かしむか惜しむか、ともかく感慨をもって思い出している、ということである。この表現のプロセスは、

①「桜の花が咲いてい」ない状態である〃いま〃にあって、

②話者は、「桜の花の咲いてい」る〃とき〃を思い出し、〃そのとき〃にいるかのように現前化し、

③「た」によって時間的隔たりを〃いま〃へと戻して、④「なァ」と、〃いま〃そのことを慨嘆している、

という構造になる。これはいくらでも入子にできる。

ここで大事なことは、辞において、語られていることとの時間的隔たりが示されるが、語られている〃とき〃においては、〃そのとき〃ではなく、〃いま〃としてそれを見ていることを、〃いま〃語っているということである。だから、語っている〃いま〃からみると、語られている〃いま〃を入子としているということになる。その文学的な表現については『語りのパースペクティブ』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm)で触れた。二次元的に、

指示表出、

と

自己表出、

を交差させるだけでは、自己表出の中に、

「『「指示表出」自己表出』自己表出」自己表出、

を何層も入子にしていく次元を異にする自己表出の多層的な表現の複雑さは、対象から漏れてしまうのではないか。たとえば、『語りのパースペクティブ』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm)で触れた、古井由吉の『木曜日に』にみる、「私」が、宿の人々への礼状を書きあぐねていたある夜更け、「私の眼に何かがありありと見えてきた」ものを現前化する、

「それは木目だった。山の風雨に曝されて灰色になった板戸の木目だった。私はその戸をいましがた、まだ朝日の届かない森の中で閉じたところだった。そして、なぜかそれをまじまじと眺めている。と、木目が動きはじめた。木質の中に固く封じこめられて、もう生命のなごりもない乾からびた節の中から、奇妙なリズムにのって、ふくよかな木目がつぎつぎと生まれてくる。数かぎりない同心円が若々しくひしめきあって輪をひろげ、やがて成長しきると、うっとりと身をくねらせて板戸の表面を流れ、見つめる私の目を眠気の中に誘いこんだ。」

という表現の、厳密に言うと、木目を見ていたのは、手紙を書きあぐねている〃とき〃の「私」ではなく、森の山小屋にいた〃そのとき〃〃そこ〃にいた「私」であり、その「私」が見ていたものを「私」が語っている。つまり、

①「私」について語っている〃いま〃

②「私」が礼状を書きあぐねていた夜更けの〃とき〃

③山小屋の中で木目を見ていた〃とき〃

④木目になって感じている〃とき〃

の四層が語られている。しかし、木目を見ていた〃とき〃に立つうちに、それを見ていたはずの「私」が背後に隠れ、「私」は木目そのものの中に入り込み、木目そのもののに〃成って〃、木目が語っているように「うっとり」と語る。見ていたはずの「私」は、木目と浸透しあっている。動き出した木目の感覚に共感して、「私」自身の体感が「うっとり」と誘い出され、その体感でまた木目の体感を感じ取っている。

「節の中心からは、新しい木目がつぎつぎに生まれ出てくる。何という苦しみだろう。その時、板戸の一隅でひとすじのかすかな罅がふと眠りから爽やかに覚めた赤児の眼のように割れてわずかに密集の中へ喰いこみ、そのまま永遠に向かって息をこらしている……。私も白い便箋の前で長い間、息をこらしていた。」

と、最後に、視線は、〃いま〃語っている「私」へと戻ってくる。そして、その「私」のパースペクティブの入子になって書きあぐねていた〃そのとき〃の「私」の視線があり、その入子となって、小屋の中で木目を見ていた〃そのとき〃があり、更に木目に滑り込んで、木目に感応していた〃そのとき〃がある。と同時に、浸潤しあっていたのは、〃そのとき〃見ていた「私」だけでなく、それを〃いま〃として、眼前に思い出している語っている「私」もなのだということである。

そのとき、《見るもの》は《見られるもの》に見られており、《見られるもの》は《見るもの》を見ている。《見るもの》は、《見られるもの》のパースペクティブの中では《見られるもの》になり、《見られるもの》は、《見るもの》に変わっていく。あるいは《見るもの》は《見られるもの》のパースペクティブを自分のものとすることで、《見られるもの》は《見るもの》になっていく。その中で《見るもの》が微妙に変わっていく。だが、その語りは、語っている「私」が、〃いま〃見たのにすぎない。〃いま〃そのときを思い出して語っている「私」も、その入子になっている「私」も、木目も、その距離を埋めることはない。いやもともと隔たりも一体感も「私」が生み出したものなのだ。ただ、「私」はそれに〃なって〃語ることで、三者はどこまでいっても同心円の「私」であると同時に、それはまた「私」ではないものになっていく。それが「私」自身をも変える。変えた自分自身を語り出していく。そういう語りの構造は評価できなくなる。

この表現の構造は、

「腹をくだして朝顔の花を眺めた。十歳を越した頃だった。」(『槿』)

では、主人公を語っている〃いま〃と、主人公が朝顔を眺めている〃とき〃とは一致しているわけではないから、

①主人公を語っている〃とき〃

②主人公が朝顔を眺めている〃とき〃

③主人公に語られている、「十歳を越した」〃そのとき〃

と、三重構造になっているというべきである。同時に、思い出されている〃そのとき〃の場面と、それを思い出している〃いま〃の場面とが、それを語る語り手のいる〃とき〃から、二重に対象化して、語り手は、それぞれを〃いま〃として、現前させているということにほかならない。

こうした入子になった語りが、何層にも折り重なっている、単に指示表出と自己表出の交差だけではとらえきれない、次元を異にする語りの層の積重ねが持つ表現の意味が見逃されていくのではないか、そんな危惧を感じた。

たとえば、「〈価値〉としての言語」をたかめるものとする「喩」について、吉本は、

喩は言語の表現にとって現在のところ最も高度な選択であり、言語がその自己表出のはんいをどこまでもおしあげようとするところにあらわれる、

と、あくまで、指示表出との二次元的な対比の中で見ようとしているが、例えば「雪の肌」といった簡単なメタファでも、

「雪」■、

と、「雪」という「詞」の「のような」という「辞」を零記号化した隠れた入子構造としてみた方が、メタファの立体的な構造がより明確なはずだ。因みに、「零記号」とは、

のように、「認識としては存在するが表現において省略されている」(三浦・前掲書)場合の、「言語形式零という意味」(仝上)を、ゼロ記号と呼んでいる(『語りのパースペクティブ』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm)参照)。これが、今回気になった一点目だ。

第二点目は、

言語にとって美とはなにか、

というタイトルなのに、「美」については言及がないことだ。ここは憶測なのだが、吉本は、

美、

を、

価値、

に置き換えているのではないか、という気がする。価値についてはしばしば言及がある。たとえば、

〈海〉という言葉を、意識の自己表出によってうちあげられた頂で、海の象徴的な像をしめすものとしてみるとき、価値として〈海〉という言葉を見ている。逆に、〈海〉という言葉を、他に対する訴え、対象的指示として、いいかえれば意識の指示表出のはてに、海の像をしめすものとしてみるとき、〈海〉ということばを意味としてみている。

だから、言語の価値は、

意識の自己表出からみられた言語構造の全体の関係、

だと定義する。さらに、古典について、

その意味を理解するために、意識的に予備知識をさぐることがひつようであるにもかかわらず、その価値はわたしたちになおなまなましく通じるものをもつのは、価値が、意識発生いらいの累積として連続性をもつ意識の自己表出にかかわり、しかもその強さにかかわる側面をもつからである。

とも。このとき、言語の価値ある表現は、

美、

と置換可能であるように読み取れ、確かに、

言語の価値という概念は、そのまま文学の価値(芸術の価値)に拡大できる、

としている。そして、

言語の価値という概念は、意識を意識の方へかえすことによってはじめて言語の内部で成立つ概念であり、その意味では言語は意識に還元される。しかし、言語の芸術的表現である文学の価値は、意識に還元されず、意識の外へ、そして表現の内部構造へとつきすすむ。そこでは、言語の指示表出は、文学の構成にまで入り組んだ波をつくり、言語の自己表出は、この構成の波形をおしあげたり、おろしたりしてこれにつきまとうインテグレーションを形成する。だから言語の価値を還元という概念から、表出という概念の方へ転倒させることによって、文学の価値はただ言葉の上からは、きわめて単純に定義することができる。自己表出からみられた言語表現の全体の構造の展開を文学の価値とよぶ。

と。では、

言語の美、文学の美は?

それにかかわる言及は、

文学の価値は、個々の鑑定者にとっては、つねに個人的である。しかし、この個別性は読みこんでゆくかぎり文学表現の価値に収斂するほかに収斂の方向はかんがえられないというだけだ。

と、これだけである。しかし、「美」は、価値の下位概念ではあるが、イコールではない気がする。だから、続いて吉本はこう書いている。

ここで定義された文学の価値の概念は、ひとたびその概念の次元をくずせば、さまざまな現実上の主張と問題にぶつかる。わたしたちがみている集団政策の倫理も、美的体験の理念も、倫理主義も、百花のように、そこでは自己主張するし、現にしているのである。そして、わたしたちも現実的な効用についての主観と決意の次元では、この百花のなかの一つに加わって乱戦者のひとりになる。

つまりは、価値に比べれば、美は主観的なものに過ぎないということなのかもしれない。それなら、本書のタイトル、

言語にとって美とはなにか、

は何なのか。大きな疑問が残る。

あるいは別の視点から見ると、吉本は、前出の、

各時代とともに連続的に転化する自己表出のなかから、おびただしく変化し、断続し、ゆれうごく現在的な社会と言語の指示性とのたたかいをみているとき、価値をみているのである、

に続けて、

そして、言語にとっての美である文学が、マルクスのいうように、「人間の本質力が対象的に展開された富」のひとつとして、かんがえられるものとすれば、言語の表現はわたしたちの本質力が現在的社会とたたかいながら創りあげている成果、または、たたかわれたあとに残されたものである、

と、書いている。この文意から考えると、

各時代とともに連続的に転化する自己表出のなかから、おびただしく変化し、断続し、ゆれうごく現在的な社会と言語の指示性とのたたかい、

の成果である、

自己表出の高い嶺、

である、

文学、

に、

価値を見、美を見ている、

と。つまり、ここで言う、

言語にとって美とはなにか、

とは、その高い嶺である、

文学、

のそれである、と。「表出」と「表現」にこだわる記述からして、あり得るが、それなら、タイトルは、

文学にとって美とはなにか、

でなくてはならないのではないか。

参考文献;

吉本隆明『言語にとって美とはなにかⅠⅡ』(勁草書房)

三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(季節社)

時枝誠記『日本文法 口語篇』(岩波全書) |

|

大和説成り立たず |

| 関川尚功『考古学から見た邪馬台国大和説―畿内ではありえぬ邪馬台国』を読む。

本書は、「はじめに」で、

大和は、四周を山に囲まれた適当な広さの盆地、まとまりのある平穏な地域であるといつも感じている。このような感覚からすると、『魏志』に描かれているような、中国王朝と頻繁に通交を行い、また狗奴国との抗争もあるという外に開かれた活発な動きのある邪馬台国のような古代国家が、この奈良盆地の中に存在するという説については、どうにも実感がないものであった。特に、それが証明できるような遺物も、見当たらなかった。

このような経験からみると、これまで邪馬台国大和説というものは、実際の大和や古墳が示す実態とはかなり離れたところで論議が行われているような印象を受ける。

と書き、その疑問を、

これまでわかっている大和の遺跡・古墳の実態を見ていくことで、この地域の持つ特質というものを考えていきたいと思う。それが多くの解釈や理屈よりも、おのずと大和説の可否を示すものと思われる。

と述べる。

橿原考古学研究所の所員として纒向遺跡の発掘調査に携わり、石野博信とともに報告書『纒向』を著した著者による、考古学からみて、

邪馬臺国を大和に比定する説、

が成り立つのかを、検証したところに重みがある。

若井敏明『謎の九州王権』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/481472191.html)でも触れたことだが、文献上から見ても、

畿内説、

はあり得ないと思っている。ヤマトの王権に続く大和朝廷は、

邪馬臺国、

も、

卑弥呼、

も承知しておらず、中国の史書によってはじめて知った気配である。畿内に邪馬臺国があったとしたら、それはおかしい。

村井康彦『出雲と大和』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163142.html)でも触れたように、

『魏志倭人伝』で知られた倭の女王卑弥呼の名が、『古事記』にも『日本書紀』にも全く出てこないこと、

しかも、『日本書紀』の著者たちは、中国の史書で卑弥呼の内容も存在も知っていながら、にもかかわらず名を出さなかった、

等々から、卑弥呼が大和朝廷とは無縁の存在である。従って、邪馬台国は大和朝廷とはつながらないのだと思う。

本書では、それを考古学上の遺跡を通して、検証して見せる。

考古学の持つ有効性、

については、大正時代、高橋健自が、その所在地は、当時の政治・文化的な中心地であり、

その文化には支那文化の影響が相応にあったことを徴するに足る地方、

であることと、

後漢乃至魏初の影響を最著しく受けた文化を徴すべき考古学的史料、

が多く認められるかどうか、と述べたことは、今も有効であるとし、著者は、

邪馬台国の位置問題について有効と思われる、二つの方向から考えてみたい、

とし、第一は、

この時期の大和地域の遺跡や墳墓の実態というものが、はたして邪馬台国の所在地として、ふさわしい内容をもっているのかということである。それには大和の主要な弥生時代の遺跡と、庄内式から古墳初めの布留式に中心を置く纏向遺跡の実態を、邪馬台国とそれを取り巻く状況と比較することである。

第二には、

大和には箸墓古墳のような初期の大型前方後円墳が集中するが、これらの古墳と邪馬台国は年代的にどのような関係にあるのか、ということである。

と、問題への斬り込みの視点を置いている。

そして、大和の纏向遺跡、弥生遺跡から見ると、

特に顕著なことは、遺跡内容には直接的な対外交流の痕跡というものが、決定的に欠けているということである。それは北部九州の遺跡と比較するまでもなく、『魏志』にみえる邪馬台国の交流実態とは、およそかけ離れたものであるといえよう、

とし、

3世紀頃の奈良盆地において、北部九州の諸国を統属し、魏王朝と頻繁な交流を行ったという邪馬台国の存在を想定することはできない、

と結論づけている。そして、箸墓古墳をめぐっては、「箸墓」は、日本書紀にも登場し、

倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の墓、

と記されているのに、『魏志』の記述につながる記載は、神功皇后紀に、『魏志』が引用されるだけで、卑弥呼の名はない。このギャップは、上述のように、ヤマト王権が邪馬臺国も卑弥呼も『魏志』を通してしか知らなかったことを暗示している。そして、箸墓古墳は、

初期の大型古墳グループの中では、他の古墳と大きな時間差は認めがたい、

つまり、

箸墓は最古で最大の大型前方後円墳であっても、他の同時期の大型古墳より突出して古いということではない、

のであり、箸墓古墳は、

4世紀の中で考えるのが適切であり、3世紀まで遡ることは考えられない、

と結論している。それは、箸墓古墳が、他の百舌鳥・古市古墳群と同様に、その被葬者は、

中国史書に倭国王として登場する人物と同じ系列の古墳につながる、大和政権にかかわりがある人物であるとしか言いようがない、

のである、と。そして、「おわりに」で、

大和の状況、特に纏向遺跡と箸墓古墳の内容がある程度分かってきた以上、もはや決着がついたのではないか、というのが間近に見てきた著者の立場である。

また、『魏志』は中国正史であるため、位置問題についても、これまで特に東洋史家を中心とした解釈と大局的な観点により、文献上からは、ほぼ九州説が大勢であるといえるのが主な邪馬台国論考を通鑑してみた感想である。

一貫して大和説を唱えた小林行雄も、「……『倭人伝』に記された内容には、一字一句の疑いをもたないという立場をとれば、邪馬台国の所在地としては、当然九州説をとるほかないのである」と述べているとおりなのである(小林行雄『古墳時代の研究』)。

結論は考古学の視点からみても同じ結論になったものと思っている。考古学であれば、明確な事実をそのまま解釈するのが通例だが、大和説においては「伝世鏡論」などのように、そこに改変なり理屈を加えないと成り立たないため、大勢を変えるまでには至らないという印象である。

と締めくくっている。

参考文献;

関川尚功『考古学から見た邪馬台国大和説―畿内ではありえぬ邪馬台国』(梓書院) |

|

進化史の新参者 |

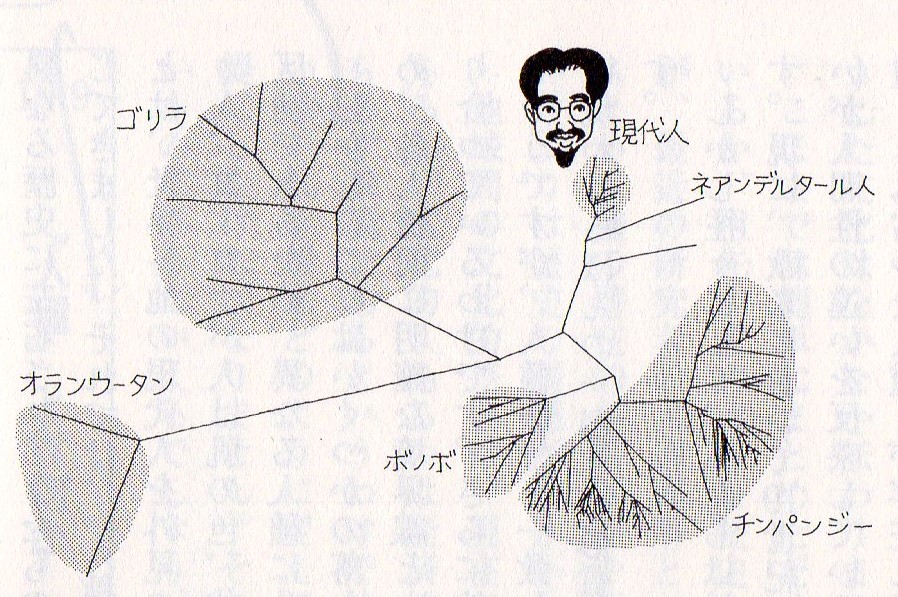

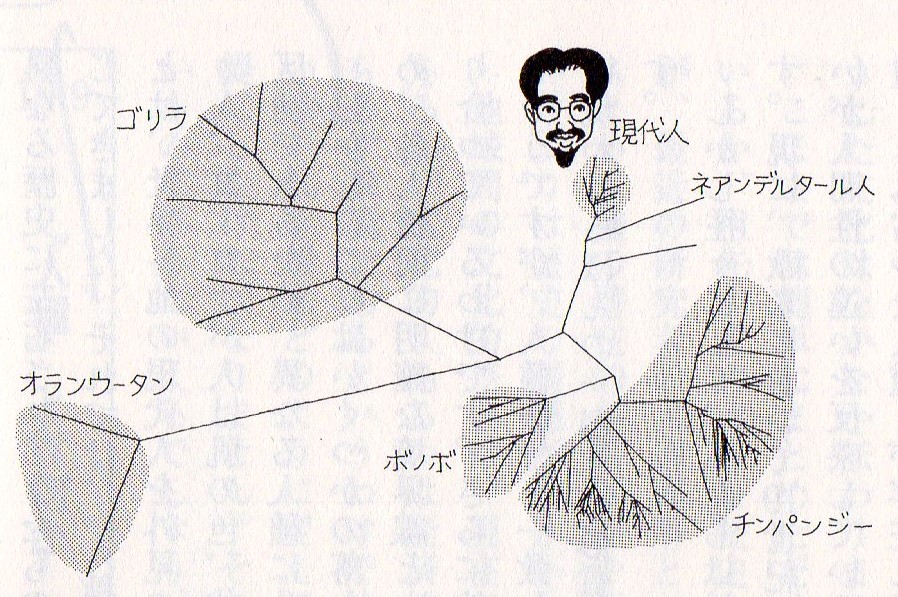

| 斎藤成也編『図解 人類の進化―猿人から原人、旧人、現生人類へ』を読む。

本書は、

人類進化、

を、綜合的に解説するべく、

進化のしくみ(第1〜4章)、

人類のあゆみ(第5〜12章)、

に分けて展開している(はじめに)。「人類のあゆみ」の部分は、溝口優司『アフリカで誕生した人類が日本人になるまで』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/484577228.html)とほぼ重なる。全体の中で、特に、

進化とは、

の章(第1象)の、

自然淘汰ではうまく説明できない現象、

たとえば、生物の進化をタンパク質やDNAなどの分子レベルでの研究をする分子進化学において、

いろいろな生物のタンパク質のアミノ酸配列を決定し比較、

してみると、

同じ種類のタンパク質(たとえばヘモグロビンを構成するグロビン)のアミノ酸の違いをいろいろな生物で比較すると、アミノ酸の変化する量がほぼ時間に比例していました。進化速度が一定であり、時計のように規則正しく時を刻んでいるように見えるので、この現象を分子時計とよびます。

という、進化に対して、アミノ酸が変化をもたらさない、という矛盾に対して、木村資生(もとお)他の、

中立進化論、

が面白い(1968年)。中立進化論は、

突然変異を進化の原動力と考えています。突然変異は無秩序に生ずるので、生物にとって有害なものも多数生じますが、これらは短時間のうちに消えてゆくので、長期的には進化には寄与しません。この過程を負の自然淘汰あるいは純化淘汰とよびます。この部分については中立進化論でも淘汰進化論でも同じです。

両者の見解が大きく異なるのは、進化に長期的に寄与する突然変異についてです。淘汰進化論では、生存に有利な突然変異をもつ個体だけが進化の過程で生き残ってゆくと考えます。この過程を正の自然淘汰とよびます。しかし突然変異が生じても、生物が生きてゆく上であまり影響がないことがあります。これを淘汰上中立であるといいます。このタイプの中立突然変異は、生物に有利な突然変異よりもずっと頻繁に生じます。このような中立突然変異をもつ個体が子孫を増やせるかどうかは、遺伝的浮動による、

と考える。「遺伝的浮動」とは、

遺伝子の割合を表す遺伝子頻度が偶然に変化する現象であり、生物の個体数が有限であることから生じます、

ということで、

たまたま運よく生き残る中立突然変異遺伝子もあれば、他のものより生存に有利に働く遺伝子であっても、運悪く消えてゆくものもあるのです。その結果、生き残る遺伝子の大部分は中立突然変異になります、

ということになる。

分子レベルでの遺伝子の突然変異は、そのほとんどが自然選択に対し有利でも不利でもない中立なもので、それが集団中に広まるのは偶然によって決まる。すなわち、遺伝子の広まりの決定要因には、運のよさ(サバイバル・オブ・ザ・ラッキスト)と適者生存(サバイバル・オブ・ザ・フィッテスト)が関係している、

となり(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%AB%8B%E9%80%B2%E5%8C%96%E8%AA%AC)、

中立説と自然選択説は並立する概念、

ということらしい(仝上)。こうみると、

進化の中心、ゲノムDNA、

の章(第2章)は、なおさら興味深いが、

現在のヒトゲノム、

に到達するまでに、

脊椎動物の起源に近い祖先種は、現在生存している頭索類のナメクジウオに似た種、

のゲノムから、

頭索類と脊椎動物の分岐以後から軟骨魚類の分岐以前に、

2回のゲノム重複、

をくり返した、とされる。つまり、生物を形作るDNA遺伝情報のすべてひと揃いであるゲノムの、

全体が重複することで遺伝子数が飛躍的に増え、その後消失していく重複した遺伝子がある一方で、一部の遺伝子は新たな機能を獲得し、より複雑な体制の動物に進化、

していくことになるが、現時点では、

ヒト化に決定的に働いた遺伝子進化、

は、候補はあるが、とらえきれていない、という。

なお、猿人、原人、旧人、新人、という、「人類のあゆみ」の部分は、溝口優司『アフリカで誕生した人類が日本人になるまで』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/484577228.html)とほぼ重なるが、「ホモ・サピエンス」は、

6〜5万年前ごろ、

から、アフリカから、急速に世界に広がっていた。しかし、

1種類の生物が、このように地球上の気候も湿度も異なる多様な環境下に分布しているというのは、きわめて異例なことなのです。(ユーラシアの南部までに留まった)旧人の分布範囲を見てみると、この時点ではまだ世界の半分以上が人類のいない土地であったことに気づくでしょう。つまり私たちホモ・サピエンスは、原人や旧人たちには越えられなかった自然の障壁を次々と突破して、ついには世界全体へ広がってしまった種なのです。

しかも、3万年ほどまえには、

ネアンデルタール人、

が、そして、

インドネシアのフローレンス島にいたきわめて(1mと)低身長のホモ属の系統が(数万年前)絶滅した後、地球上に生存するホモ属の生物はヒトだけです。今後どうなるのでしょうか。いいかえると、ヒトは新しい種を生み出すことがあるのでしょうか。

という問いは、なかなか意味深である。ホモ・サピエンスが登場して以降(10万年前)のほうが、原人登場以降(1000〜700万年)の長い年月を考えると、ほんの短時間でしかないことを思い知らされます。

そう見ると、人種などというのは、外見の違い程、ミトコンドリアDNAの多様性パターンで見ると、

現代人どうしの遺伝子の違いは、ごく限られたものでしかありません。ヒトと近縁な類人猿たちは、……その遺伝的変異はヒトの何倍も大きい、

のである。これは、

現世類人猿たちが長い進化史を持っているのに対して、ヒトはごく最近に共通祖先から分化した新参者であることを反映している、

のである。まだ、ヒトの進化史は始まったばかりということになる。

参考文献;

斎藤成也編『図解 人類の進化―猿人から原人、旧人、現生人類へ』(ブルーバックス) |

|

宇宙の終末 |

| ケイティ・マック(吉田三知世訳)『宇宙の終わりに何が起こるのか』を読む。

著者は、

「宇宙に始まりがあったことはわかっている。約13億年前、宇宙は想像を絶する高密度状態から、一つの火の玉の状態になり、そこから冷えていくうちに、物質とエネルギーが元気に動き回る流体となった。やがてその中に、たくさんの種子ができ、成長して、いま私たちを取り巻いている恒星や銀河になった。惑星が形成され、銀河と銀河が衝突し、光が宇宙を満たした。

そしてついに、ある渦巻銀河の辺縁部で、ごくふつうの恒星の周りを公転している一つの岩石惑星に、生命体、コンピュータ、政治科学、そして、気晴らしに物理学の本を読む、ひょろっとした二足歩行の哺乳類が誕生した。」

と書き始め、

「だが、『次』はどうなるのだろう? 物語の最後には何が起こるのだろう? 一つの惑星の死、あるいは、一つの恒星の死さえも、理屈の上では人類が生き延びられる可能性はあるだろう。この先何十億年も、人類がさらに存続する可能性はある。現在とは似ても似つかない姿になっているかもしれないが、大胆に宇宙の彼方まで行って、新しい住み処を見つけ、新しい文明を築いているかもしれない。しかし、宇宙そのものの死は決定的である。宇宙のすべてがついには終わってしまうなら、それは私たちにとって、すべてのものにとって、何を意味するの

だろう?」

そして、問う、

宇宙そのものはどのように終わるのか、

と。その答えとして、現在考えられている「終末パターン」の5種類を、順次説明していく。つまり、

ビッグクランチ(収縮してつぶれる)、

熱的死(膨張してすべての活動の停止にいたる)、

ビッグリップ(急激に膨張してズタズタになる)、

真空崩壊(真の真空の泡に突然包まれて完全消滅する)、

ビッグバウンス(収縮と膨張を周期的に繰り返す)、

である。

「まずは『ビッグクランチ』から始めよう。これは、現在の宇宙膨張が逆転するのなら起こるであろう、劇的な宇宙崩壊だ。続く二つの章では、ダークエネルギーによってもたらされる終末を2種類論じる。一つは、宇宙が永遠に膨張を続け、徐々に空っぽになり、暗くなっていくもの(熱的死)、そしてもう一つは、宇宙が文字どおり自らズタズタに千切れていくものである(ビッグリップ)。

その次に登場するのは、『真空崩壊』による終末だが、これは、『死の量子の泡』(正式な専門用語では、『真の真空の泡』とよぶ。公平にいって、こちらもなかなかおどろおどろしい)が自発的に発生し、それが宇宙全体を吞み込んでしまうというものだ。そして最後に、『サイクリック宇宙論』という、現時点ではまだ仮説段階にある領域に踏み込む。ここでは、空間の余剰次元に関する諸理論も論じるが、そのような理論では、私たちの宇宙が並行宇宙と衝突して消滅する可能性がある……

しかも、繰り返し何度も。」

とある諸説は、いずれも破滅的なものだが、ロジャー・ペンローズは、

共形サイクリック宇宙論(宇宙はビッグバンから熱的死までのサイクルを、永遠に何度も繰り返す)、

で、

「次のサイクルに移る際に、何か──前のサイクルのなんらかの痕跡──が生き残るという、魅力的な可能性を含ん でいる。」

としているし、この他にも、

ランドスケープ(私たち自身の宇宙とはまったく異なる条件をもつ可能性のある、さまざまに異なる空間からなる理論上の多宇宙説)、

があり、

「このような多宇宙は、ある特定の種類のインフレーションから生まれる可能性がある。すなわち、もともと存在している永遠の空間というようなものから、新しい多数の泡宇宙が、永久に次々と膨らんで生まれてくるようなインフレーションである」

が、あるいは、

「多宇宙のランドスケープの可能性が、私たちの慰めになるかもしれない。」

とし、

「インペリアル・カレッジ・ロンドンの宇宙論研究者で、宇宙のインフレーションから銀河の進化まで、じつに広範囲に及ぶ研究をおこなっているジョナサン・プリッチャードは、どこか遠方にある、私たちとは結びつきのない領域に、私たちが廃熱にすぎない存在になったずっとあとにも、何かが存在しているかもしれないという考えに希望を見出す。」

と。もちろん、

「でも、私たちはやっぱり死にますよね」。

それにしても、どうも、本書の、

宇宙の終り方、

は、キリスト教的な終末論に近い気がしてならない。

吉田伸夫『宇宙に「終わり」はあるのか−最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/452881667.html)で触れたように、ここでは、ビックバンから「10の100乗年」後、

ビッグウィンパー、

と名づけられた、永遠の静寂を迎えるとした。

すでに、1兆年先には、ビッグバンの証拠も、膨張し続けた証拠、

ハッブルの法則(「他の銀河が、距離的にはほぼ比例する後退速度で天の川銀河から遠ざかる」)、

ビッグバンの核融合理論値(宇宙に存在する元素のわりあいは、水素全体の3/4、残りの大半をヘリウムが占める)、

宇宙背景放射(ビッグバンの余熱が宇宙歴38万年の熱放射という形で残っている)、

などの痕跡はまったく消えてしまい、

全てのブラックホールが蒸発し、物理現象がほとんど何も起きなくなった熱死に近い状態、

である。ビッグウィンパーとは、エリオットの詩から取られた、

すすり泣きの声、

である。

同じ「熱的死」でも、この「熱的死」は、どこか、

仏教的、

である。

著者は、最後に、

「人類が思考する生物であるかぎり、私たちは問うことをやめないだろう。『次は何が出てくるかな?』」

という言葉で締めくくる。まだ宇宙終末の構想は、新たな宇宙論とともに、次々と出てくるのだろう。

参考文献;

ケイティ・マック(吉田三知世訳)『宇宙の終わりに何が起こるのか』(Kindle版 講談社)

吉田伸夫『宇宙に「終わり」はあるのか−最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで』(ブルーバックス) |

|

モチーフの焦慮 |

| 吉本隆明『共同幻想論』を読む。

若い時に読んだときには、あまり気にならないことが、年を経て、気づくこともある。

本書は、

「人間のつくりだした共同幻想という観点から追及するために試みられたものである。ここで共同幻想というのは、おおざっぱにいえば個体としての人間の心的な世界と心的な世界がつくりだした以外のすべての観念世界を意味している。いいかえれば人間が個体としてではなく、なんらかの共同性としてこの世界と関係する観念の在り方のことを指している。」

その試みは、

「やっと原始的なあるいは未開的な共同の幻想の在りかたからはじまって、〈国家〉の起源の形態となった共同の幻想にまでたどりついた」

ところまでが考察されている(後記)。そして、

「ただ個人の幻想とは異なった次元に想定される共同幻想のさまざまな形態としてだけ、(民俗学とか文化人類学とかが対象とする領域の)対象を取り上げようとおもった」

とし(「角川文庫版のための序」)、その拠るべき原点を、「はじめからおわりまで『遠野物語』と『古事記』の二つに限って」、

「人間のうみだす共同幻想の様々な態様が、どのようにして綜合的な視野のうちに包括されるか」

についての方法を具体的に進めていく。そのキーになる概念は、

自己幻想、

対幻想、

共同幻想、

である。言葉だけが独り歩きして、夙に有名になった「共同幻想」だが、「序」で、こう書いている。

「(文学理論、政治思想、経済学といったばらばらに見えていた問題を)統一する視点はなにかといいますと、すべて基本的には幻想領域であるということだとおもうんです。なぜそれでは上部構造というようにいわないのか。上部構造といってもいいんだけれども、上部構造ということばには既成のいろいろな概念が付着していますから、つまり手あかがついていますから、あまり使いたくないし使わないんですけれども、全幻想領域だというふうにつかめると思うんです」

と述べ(「序」)、その「全幻想領域の構造」を解明する軸として、第一に、国家とか法とかという問題になる、

共同幻想、

第二は、家族論の問題であり、セックスの問題、つまり男女関係の問題である、

対幻想、

第三は、芸術理論、文学理論というものである、個体の幻想である、

自己幻想、

に、構造分解して見せたのである。

「共同幻想」と「自己幻想」「対幻想」関係は次のように説かれる。

「共同幻想も人間がこの世界でとりうる態度がつくりだした観念の形態である。〈種族の父〉も〈種族の母〉も〈トーテム〉も、単なる〈習俗〉や〈神話〉も、〈宗教〉や〈法〉や〈国家〉とおなじように共同幻想のある表われ方であるということができよう。人間はしばしばじぶんの存在を圧殺するために、圧殺されることをしりながら、どうすることもできない必然にうながされてさまざまな負担をつくりだすことができる存在である。共同幻想もまたこの種の負担のひとつである。だから人間にとって共同幻想は個体の幻想と逆立する構造をもっている。そして共同幻想のうち男性または女性としての人間がうみだす幻想をここでは特に対幻想とよぶことにした。」

と。「社会の共同性」のなかでは個人が「逆立」するというのは、人が作り出したものであるにもかかわらず、人のための国家、人のための法ではなく、国家のための個、法のための個であるかの如く受け止めざるを得なくなるのを指し、

「単に心的な世界を実在するかのように行使し、身体はただ抽象的な身体一般であるかのように行使するというばかりではなく、人間存在としても桎梏や矛盾や虚偽としてしか〈社会〉の共同性に参加することはできないということを意味している」(個人・家族・社会)

と、

「人間の幻想の世界は共同性として存在するかぎりは、個々の人間の〈心理的〉世界と逆立してしまうのである。」

と、主客が逆転していく。この機制が、

禁制論、

から続く、各論の背骨として通っていく。

禁制論、

では、

タブーは、恐怖の共同性、

として、村落の禁制として生かされていく。

「わたしたちの心の風土で、禁制がうみだされる条件はすくなくともふた色ある。ひとつは、個体がなんらかの理由で入眠状態にあることであり、もうひとつは閉じられた弱小な生活圏にあると無意識のうちでもかんがえていることである。この条件は共同的な幻想についてもかわらない。共同的な幻想もまた入眠とおなじように、現実と理念との区別がうしなわれた心の状態で、たやすく共同的な禁制をうみだすことができる。そしてこの状態のほんとうの生み手は、貧弱な共同社会そのものである。」

憑人論、

では、

「一般的にいってはっきりと確定された共同幻想(たとえば法)は、個々の幻想と逆立する。どこかに逆転する水準をかんがえなければ、それぞれの個人の幻想は共同性の幻想と接続しない。しかし、『遠野物語』の〈予兆〉譚が語っているのは個体の幻想性と共同の幻想性が逆立する契機をもたないままで接続している特異な位相である。」

そういう「せまくつよい村落」のなかに起こっている事情は、

「嫁と姑のいさかいから、他人の家のかまどの奥まで、村民にとってはじぶんを知るように知られている。そういうところでは、個々の村民の〈幻想〉は共同性としてしか疎外されない。個々の幻想は共同性の幻想に〈憑く〉のである。」

つまり、

「個体の異常な幻想がただ伝承的な共同幻想に同致しているだけである。」

巫覡(ふげき)論、

では、狐が女に化けるとか女に憑くという民潭について、

「〈狐〉が〈女〉に化けてまたもとの〈狐〉の姿を現したという『遠野物語拾遺』の民潭は、村落の共同幻想が村民の男女の対幻想になってあらわれ、ふたたび村落の共同幻想に転化するという過程の構造を象徴しているとおもえる。そして一番暗示的なのは〈女〉に象徴される男女の対幻想の共同性は、消滅することで(民潭では女が鉈で殺されることで)しか、共同幻想に転化しないことである。」

つまり、

「村落の男女の対幻想は、あるばあい村落の共同幻想の象徴でありうるが、それにもかかわらず対幻想は消滅することによってしか共同幻想に転化しない。そこに村落の共同幻想にたいして村民の男女の対幻想の共同性がもっている特異の位相がある…。いうまでもなく、これは村落共同体のなかで〈家族〉はどんな本質的な在り方をするかを象徴している。」

巫女論、

では、

「〈巫女〉は、共同幻想を自分の対なる幻想の対象にできるものを意味している。いいかえれば、村落の共同幻想が、巫女にとっては〈性〉的な対象なのだ。巫女にとって、〈性〉行為の対象は、共同幻想が凝縮された象徴物である。〈神〉でも〈ひと〉でも、〈狐〉とか〈犬〉のような動物でも、また〈仏像〉でも、ただ共同幻想の象徴という位相をもつかぎりは巫女にとって〈性〉的な対象でありうるのだ。」

だから、

「『わか』に象徴される日本の口寄せ巫女がシャーマン一般とちがうのは、巫女がもっている能力が、共同幻想をじぶんの〈性〉的な対幻想の対象にできる能力なのに、シャーマンの能力は自己幻想を共同幻想と同化させる力だということだ。巫女がしばしば修行中にも〈性〉的な恍惚を感じられるだろうが、シャーマンでは心的に禁圧された苦痛がしばしば重要な意味をもつだろう。なぜなら本来的には超えがたい自己幻想と共同幻想の逆立した構造をとびこえる能力を意味するからである。」

他界論、

では、人間の〈死〉とは何かを、心的に規定してみるなら、

「人間の自己幻想(または対幻想)が極限のかたちで共同幻想に〈侵蝕〉された状態を〈死〉と呼ぶ……。〈死〉の様式が文化空間のひとつの様式となってあらわれるのはそのためである。たとえば、未開社会では人間の生理的な〈死〉は、自己幻想(または対幻想)が共同幻想にまったくとってかわられるような〈侵蝕〉を意味するために、個体の〈死〉は共同幻想の〈彼岸〉へ投げだされる疎外を意味するにすぎない。近代社会では〈死〉は、大なり小なり自己幻想(または対幻想)自体の消滅を意味するために、共同幻想の〈侵蝕〉は皆無にちかいから、大なり小なり死ねば死にきりという概念が流通するようになる。」

そして本来時間性としてしか存在しない〈他界〉は、

「〈死〉が作為された自己幻想として関係づけられる(たとえば、山の神を邪魔したからといったような)段階を離脱して、対幻想のなかに対幻想の〈作為〉された対象として関係づけられたとき(例えば、死んだ家族が、死後家の入口にいたといったような)、はじめて〈他界〉の概念が(対幻想に侵蝕してくる)空間性として発生する。」

祭儀論、

では、女性が共同幻想として表象されることについて、

「初期の農耕社会……の共同の幻想にとっては、一対の男女の〈性〉的行為が〈子〉を生む結果をもたらすのが重要ではない。女〈性〉だけが〈子〉を分娩するということが重要なのだ。だからこそ女〈性〉はかれらの共同幻想の象徴に変容し、女〈性〉の〈生む〉行為が、農耕社会の共同利害の象徴である穀物の生成と同一視されるのである。(中略)つぎに……もっと高度になった形を想定できる。そこでは一対の男女の〈性〉的な行為から〈子〉がうまれることが、そのままで変容をへず共同幻想にうけいれられ、穀物の生成に結びつく段階がかんがえられる。このばあい〈子〉を受胎し、分娩する女性は、あくまでも対幻想の対象であり、(中略)対幻想そのものが共同幻想に同致される。」

民族的な祭儀では、耕作の土地と、農民の対幻想の基盤である家との間で、たとえば

「穀神が一対の男女神とかんがえられ、その対幻想としての〈性〉的な象徴が、共同幻想の地上的な表象である穀物の生成と関係づけられている」

というような民俗的な農耕祭儀に対して、大嘗祭では、巧みな構成がなされる。

「民俗的な農耕祭儀では、〈田神〉と農民はべつべつであった。世襲大嘗祭では天皇は〈抽象〉された農民であるとともに〈抽象〉された〈田神〉に対する異性〈神〉としてじぶんを二重化させる。だから農耕祭儀では農民は〈田神〉のほうへ貌をむけている。だが世襲大嘗祭では天皇は〈抽象〉された〈田神〉のほうへ貌をむけるとともに、じぶんの半顔を〈抽象〉された〈田神〉の対幻想の対象である異性〈神〉として、農民のほうへむけるのである。祭儀が支配的な規範力に転化する秘密は、この二重化のなかにかくされている。なぜならば、農民たちがついに天皇を〈田神〉と錯覚できる機構ができあがっているからである。」

母性論、

では、

「〈性〉的な行為を、対なる幻想として心的に疎外し、自立させてはじめて、動物と違った共同性(家族)を獲得」

した人間にとって、母系制とは、

「家族の〈対なる幻想〉が部落の〈共同幻想〉と同致している社会」

であり、〈対なる幻想〉の中で、

「〈空間〉的な拡大に耐えられるのは兄弟と姉妹の関係だけである。兄と妹、姉と弟の関係だけは〈空間〉的にどれほど隔たってもほとんど無傷で〈対なる幻想〉としての本質をたもつことができる。」

だから、原始的母系制社会は、アマテラスとスサノオのような、

「兄弟と姉妹のあいだの〈対なる幻想〉が種族の〈共同幻想〉のに同致するところにあり、この同致を媒介するものは共同的な規範を意味する祭儀行為だということが大切なのだ。」

対幻想論、

では、そこから、

「〈対なる幻想〉を〈共同なる幻想〉に同致できるような人物を、血縁から疎外したとき〈家族〉は発生した。そしてこの疎外された人物は、宗教的な権力を集団全体にふるう存在でもありえたし、集団のある局面だけでふるう存在でもありえた。それだから〈家族〉の本質はただ、それが〈対なる幻想〉だということだけである。……また〈対なる幻想〉はそれ自体の構造をもっており、いちどその構造のうちにふみこんでゆけば、集団の共同的な体制とは独立しているといってよい。(中略)そして集団の心と対なる心が、いいかえれば共同体とそのなかの〈家族〉とが、まったくちがった水準に分離したとき、はじめて対なる心(対幻想)のなかの個人の心(自己幻想)の問題が大きく登場するようになったのである。」

そして、

「〈対なる幻想〉が生みだされたことは、人間の〈性〉を、社会の共同性と個人性のはざまに投げだす作用をおよぼした。そのために人間は〈性〉としては男か女であるのに、夫婦とか、親子とか、兄弟姉妹とか、親族とかよばれる系列におかれることになった。いいかえれば、〈家族〉が生みだされたのである。」

罪責論、

では、

「『高天が原』を統治するアマテラスが、神の託宣の世界を支配する〈姉〉という象徴であり、スサノオは農耕社会を現実的に支配する〈弟〉という象徴……の形態は、おそらく神権の優位のもとで〈姉妹〉と〈兄弟〉が宗教的な権力と政治的な権力とを分治するという氏族(または前氏族)的な段階での〈共同幻想〉の制度的な形態を語っている。そしてもうひとつ重要なのは、〈姉妹〉と〈兄弟〉とで〈共同幻想〉の天上的および現世的な分割統治がなされる形をかりて、大和朝廷勢力をわが列島の農耕的社会とむすびつけていることである。」

とし、そこでスサノオが負わされた〈原罪〉は、

「農耕土民の集落的な社会の〈共同幻想〉と、大和朝廷勢力に統一されたのちの部族的な社会の〈共同幻想〉のあいだにうまれた矛盾やあつれきに発祥したのはたしからしくおもえる。もとをただせば、大和朝廷勢力が背負うはずの〈原罪〉だったのに、農耕土民が背負わされたか、または農耕土民が大和朝廷勢力に従属したときに、じぶんたちが土俗神にいだいた負目にしたか、どちらかである。けれど作為的にかあるいは無作為にか混融がおこった。農耕土民たちの〈共同幻想〉は、大和朝廷の支配下での統一的な部族社会の〈共同幻想〉のように装われてしまった。」

規範論、

では、〈規範〉は〈宗教〉からはじまって〈法〉や〈国家〉にまで貫かれてゆくが、

「法的な共同規範は、共同体の〈共同幻想〉が血縁的な社会の集団の水準をいささかでも離脱したときに成立した」

のであり、

「未開な社会では、……〈法〉はまだ、犯罪をおかした人を罰するのか、犯罪行為を罰することで〈人〉そのものを救済しているのか明瞭ではない。そのためおそらく〈清祓〉(はらいきよめ)の義式と罰則の行為とが、未開の段階で〈法〉的な共同規範として並んで成立するのである、〈清祓〉の儀式そのものが〈法〉的対象であり、ハライキヨメによって犯罪行為にたいする罰は代行され〈人〉そのものは罰を追わないとかんがえられる。だが罰則では〈法〉的な対象は〈人〉そのものであり、かれは追放されたり、代償を支払わされたり、体罰をこうむったりする。」

そして、法への変化は、

「経済社会的な構成が、前農耕的な段階から農耕的な段階へ次第に移行していったとき、〈共同幻想〉としての〈法〉的な規範は、ただ前段階にある〈共同幻想〉を、個々の家族的あるいは家族集団的な〈掟〉、〈伝習〉、〈習俗〉、〈家内信仰〉的なものに蹴落とし、封じこめることで、はじめて農耕的な〈共同規範〉を生みだしたのである…。だから〈共同幻想〉の移行は一般的にたんに〈移行〉ではなくて、同時に〈飛躍〉をともなう〈共同幻想〉それ自体の疎外を意味する…。」

のである。

起源論、

では、国家の原始的な形を、

「〈国家〉とよびうるプリミティブな形態は、村落社会の〈共同幻想〉がどんな意味でも、血縁的な共同性から独立にあらわれたものをさしている。この条件がみたされたら村落社会の〈共同幻想〉ははじめて、家族あるいは親族体系の共同性から分離してあらわれる。そのとき〈共同幻想〉は家族形態と親族体系の地平を離脱して、それ自体で独自な水準を確定するようになる。」

この意味から見ると、邪馬臺国や初期大和朝廷の〈法〉の段階は、かなり発達した段階にあり、たとえば、

「おなじ田地の侵犯が世襲的な宗教的王権の内部でかんがえられる〈法〉概念と、政治的な権力の核に想定される〈法〉概念とでは、それぞれ相違していることになるという問題にであう。宗教的な王権の内部では田地の侵犯に類する行為は〈清祓〉の対象であるが、政治権力の次元ではじっさいの刑罰に値する行為である。この同じ〈罪〉が二重性となってあらわれるところに、おそらく邪馬台国的なあるいは初期天皇群的な〈国家〉における〈共同幻想〉の構成の特異さがあらわれている。もちろんこれは、王権の継承が呪術宗教的なもので、現世的な政治権力の掌握と同じことを意味していない初期権力の二重構造に根ざすものであった。」

と、

未開的な共同幻想、

から、

国家の起源レベルの共同幻想、

への大づかみな展開を手繰ってきただけで、前例のない論考だということは論を俟たない。しかし、どこか苛立たしいものがあるのは、引用した文章が「結語」の部分を選んだせいもあるが、極めて断定的に結論づけているのに気づくはずだ。しかし、この断定に至る論理の道筋はあまり示されない。むしろ、

共同幻想、

対幻想、

個人幻想、

という概念が、まずありきで、それが帰納的に定義されることなく、その概念を演繹するように、『古事記』や『遠野物語』から、事例的に抽出され、論旨が展開されていく。ヘーゲルやルカーチなど、様々な引用も、丁度、著者が文芸評論でするように、論旨の正否の素材とされていく。だから、『古事記』や『遠野物語』の分析は、まるで文芸作品の評論のように分析されている。しかし、場違いかもしれないが、

「同じものが自己自身に異なった形を与えたために、成しとげられたことではなく、おなじものが形もなく繰り返されたためであることがわかる。このおなじものは、異なった素材に外から適用されており、(中略)ただ一つの動かぬ形式を、現存するもののあれこれにひきまわし適用する結果、素材はこの静止した場に外からしみこませる結果、内容についての勝手な思いつきと同じで、求められたものを実現することにならないし、充実した内容が自分のなかからあふれでることにもならない。」

という言葉(ヘーゲル(樫山欽四郎訳)『精神現象学』)とシンクロしてしまった。

確かに、著者のいう、

「本書の基本となっているわたしのモチーフは、具体的な場面では、ふたつあった。ひとつは、種々の人間が、共同観念の世界、たとえば政治とか法律とか国家とか宗教とかイデオロギーとかの共同性の場面に登場するときは、それ自体が、相対的には独立した観念の世界として、あつかわなければならないし、また扱いうるということである。そう扱わないことから起こる悲喜劇は、戦争期しこたま体験してきた……。もうひとつのモチーフは、個々の人間の観念が、圧倒的に優勢な共同観念から、強制的に滲入され混和してしまうという、わが国に固有な宿業のようにさえみえる精神の現象は、どう理解されるべきか、ということである。」

というモチーフから見て、共同幻想に取り込まれていくプロセスの不可避的な重要性は、能くわかる。わかるだけに、モチーフの焦燥が逆に目についた、というべきかもしれない。

なお、吉本隆明『言語にとって美とはなにかⅠⅡ』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/485160561.html)については、別に触れた。

参考文献;

吉本隆明『共同幻想論』(河出書房) |

|

学問の底力 |

| 丸山眞男『現代政治の思想と行動』を読む。

本書について、著者は、

「戦後の私の思想なり立場なりの大体の歩みがなるべく文脈的に明らかになるように配慮しながら、同時に、現代政治の諸問題に対する政治学的なアプローチとはどのようなものかというあらましのところを広い読者に紹介し、……日本における政治学の『内』と『外』との交通の甚だしい隔離をいくぶんでも架橋しよう」

という意図が交錯するものになった、と述べている(旧版への後記)。戦後16年にわたる著述である。そして、

「私自身の選択についていうならば、大日本帝国の『実在』よりも戦後民主主義の『虚妄』のほうに賭ける」

と述べた(増補版への後記)、まさに戦後80年近くなって、ますます、

戦後民主主義を虚妄、

にしようとする傾向が著しい現在、本書の、戦中、戦後を見る論旨が、そのまま、現在の政治を射る矢となって、

正鵠を射ている、

ことに吃驚させられる。たとえば、安保闘争のさなかに書かれた、「現代における人間と政治」に引かれた、ルッター教会牧師マルチン・ニーメラーが、ナチスの権力集中過程「グライヒシャルトゥング」(強制的同質化)を振り返って述べた言葉、即ち、

「ナチが共産主義者を襲ったとき、自分はやや不安になった。けれども結局自分は共産主義者でなかったので何もしなかった。それからナチは社会主義者を攻撃した。自分の不安はやや増大した。けれども依然として自分は社会主義者ではなかった。そこでやはり何もしなかった。それから学校が、新聞が、ユダヤ人が、というふうに次々と攻撃の手が加わり、そのたびに自分の不安は増したが、なお何事も行わなかった。さてそれからナチは教会を攻撃した。そうして自分はまさに教会の人間であった。そこで自分は何事かをした。しかしそのときにはすでに手遅れであった。」

という言葉がある。著者は、

「あの果敢な抵抗者として知られたニーメラーでさえ、直接自分の畑に火がつくまでは、やはり『内側の住人』であったということであり、……すべてが少しずつ変わっているときには誰も変わっていない」

と、中側にいるとき、「最初から少し離れてみていない限り」、

「一つ一つの措置はきわめて小さく、きわめてうまく説明され、時折遺憾の意が表明される次第で、……こうしたすべての小さな措置が原理的に何を意味するということを理解しない限りは、人々が見ているのは、ちょうど農夫が自分の畠で作物が伸びていくのを見ているのと同じなのです。ある日気づいて見ると作物は頭よりも高くなっている」(ミルトン・メイヤー『彼等は自由だと思っていた』の中の言語学者の証言)、

事態に驚愕することになるのである。いま日本で起きていることが、これと異なると、断言できる人は、よほどの楽天的な人か、時代に掉さす人なのだろう。

そういう目で見ると、今日のことを書いたものではないにもかかわらず、まるで今日を予言したかの如き分析が、随所に見える。

例えば、戦前についての言及の、

「国家のための芸術、国家のための学問という主張の意味は単に芸術なり学問なりの国家的実用性の要請ばかりではない。何が国家のためかという内容的な決定をば『天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ対シ』(官吏服務規程)の忠勤義務を持つところの官吏が下すという点にその核心があるのである。そこでは、『内面的に自由であり、主題のうちにその定在をもっているものは法律のなかに入ってきてはならない』(ヘーゲル)という主観的内面性の尊重とは反対に、国家は絶対価値たる『国体』より流出する限り、自らの妥当根拠を内容的正当性に基礎づけることによっていかなる精神領域にも自在に浸透しうるのである。

従って国家的秩序の形式的性格が自覚されない場合は凡そ国家秩序によって捕捉されない私的領域というものは一切存在しないことになる。我が国では私的なものが端的に私的なものとして承認されたことが未だ嘗てないのである。(中略)こうしたイデオロギーは何も全体主義の流行と共に現われ来ったわけでなく、日本の国家構造そのものに内在していた。従って私的なものは、即ち惡であるか、もしくは惡に近いものとして、何程かのうしろめたさを絶えず伴っていた。(中略)『私事』の倫理性が自らの内部に存せずに、国家的なるものとの合一化に存するというこの論理は裏返しにすれば国家的なるものの内部へ、私的利害が無制限に侵入する結果となるのである。」

という(「超国家主義の論理と心理」)、

「私事」の倫理性が自らの内部に存せずに、国家的なるものとの合一化に存するというこの論理は裏返しにすれば国家的なるものの内部へ、私的利害が無制限に侵入する結果となるのである、

の、

国家的なるものの内部へ、私的利害が無制限に侵入する結果、

を、今日までの10年余の政権運営に、目の当たりにしてきたのではなかったか。この文章は、國のため、国家の名目で、私的利害を平然と導入して恥じない、今日の風潮をそのまま指摘しているに等しい。それは、戦後80年近くたって、

民主主義の鍍金、

が剥げ、明治以来の利権体質が、国家の名目でまかり通っていることを示している。明治以降、基本的に日本の政治制度も行政制度も、官僚機構も、その体質を、敗戦にもかかわらず、少しも変化させず、底流で存続してきたのではないか、とふと慄然とする。

そして、こうした政治勢力のトップ集団の特色は、

「ナチスの指導者は今次の戦争について、その起因はともあれ、開戦への決断に関する明白な意識を持っているに違いない。然るに我が国の場合はこれだけの大戦を起こしながら、我こそ戦争を起こしたという意識がこれまでの所、どこにも見当たらないのである。何となく何物かに押されつつ、ずるずると国を挙げて戦争の渦中に突入した、」

という体たらく(仝上)にもかかわらず、

国民がおさまらないから、

という口実を設ける。しかし、

「『国民』というのは……、軍務課あたりに出入りする右翼の連中であり、更に背景となっている在郷軍人その他の地方の指導層である。軍部はしばしば右翼や報道機関を使ってこうした層に排外主義や熱狂的天皇主義をあおりながら、かくして燃え広がった『世論』によって逆に拘束され、事態をずるずると危機まで推し進めていかざるをえなくなった」

と(「軍国支配者の精神形態」)、その「国民」が、

畢竟匿名の無責任な力の非合理的な爆発、

なのである(仝上)。民主主義の機能しない社会では、

下からの力が公然と組織化、

されることはない。まさにこの、

匿名の無責任な力、

が、「反日」(かつてなら「アカ」と呼んだだろう)の名のもとに、イベントや美術展、映画上演、憲法勉強会すらを脅迫し、追い詰めている。その背後に、今日、為政者の隠然とした意志がある。

著者は、その時代を論述しているだけだが、皮肉なことに、次の文章は、まさに、今日の議会の空洞化、民主主義の形骸化を予測するものになっている。それが学問の持つ底力なのかもしれないが。

ひとつは、

「国民の政治的権利の行使は投票日に行って、投票する権利だけでそれ以外の政治行動は議会政治下においてはあるべからざる『暴力』だ――こういう考え方で、国民の日常的な政治活動を封殺していく。形式的な選挙のメカニズムは保存しながら、その結果を『国民の意思』に等置するというフィクションで体制への黙従を推し進めるだろう。」(追記及び補注)

いまひとつは、

「『民主主義』の名において『民主主義』の敵を排除するということが第一の主要な課題になっていく。異端の排除すなわち民主主義的自由と考えられてくるということです。異質的なものを排除するというプロセスを通じて――例えば左右独裁を排除するという名目の下に、実質的にはヴァラエティをなくして正統化された思想に画一化していくわけです。個々の政党なり政治家の批判は許しても、体制自身の批判はタブーになる。」(仝上)

こんにちの、

デモ、

や

抗議行動、

そのものが批判にさらされつつある風潮が、やがてはデモが規制されるだろう傾向を、既に予言している。

すぐれた学問的な分析が、真理を導き出す見本のように思うとともに、結局、戦後民主主義自体が、形骸化され、元の木阿弥になっていこうとする、この社会の本質に、絶望的になる。

なお丸山眞男『日本政治思想史研究』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/481665107.html)については別に触れた。

参考文献;

丸山眞男『現代政治の思想と行動』(未来社) |

|

知識人 |

| 丸山真男『戦中と戦後の間 1936-1957』を読む。

本書は、

学生生活の最終学年(1936年)から、戦後、私が肺患による長い療養生活を経て漸く社会復帰するに至るまでのほぼ二十年間に、私が発表した論稿を集めた、

もので(あとがき)、『現代政治の思想と行動』と『日本政治思想史研究』所収の論文はのぞき、ほぼ年代順に並べたものである。「書名」は、ハンナ・アーレントの、

過去と未来の間、

にあやかったもの、とある(仝上)。なお、ハンナ・アーレントは、『イェルサレムのアイヒマン』について「アイヒマン」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/405979606.html)で触れた。

本書の巻頭は、学生時代の懸賞論文、ファシズム国家観成立の歴史的経緯を分析した、「政治学における国家の理念」から始まる。その「むすび」で、

今や全体主義国家の観念は世界を風靡してゐる。しかしその核心を極めればそれはそれが表面上排撃しつつある個人主義国家観の究極の発展形態にほかならない。我々の求めるものは個人か国家かのEntweder-Odert(二者択一)の上に立つ個人主義的国家観でもなければ、個人が等族のなかに埋没してしまふ中世的団体主義でもなく、況や両者の奇怪な折衷たるファシズム国家観ではありえない。個人は国家を媒介としてのみ具体的定立をえつつ、しかも絶えず国家に対して否定的独立を保持するごとき関係に立たねばならぬ。しかもさうした関係は市民社会の制約を受けてゐる国家構造からは到底生じえないのである。

と書いた著者の姿勢は一貫している。戦中の、

その後の一切のヨーロッパ思想乃至哲学の摂取の雛型……言ひ換へれば近代日本は一切のヨーロッパ精神を、物質文明を採用すると全く同じ様式で受け取ったのである。受け取られたものは受け取る主体の内側に立ち入って内部から主体を変容する力をもたずに、単に主体に対して外から付加されるにとどまる。内面に沈殿してゐるものは依然それと並んでいはば無関係に存在する(麻生義輝「近代日本哲学史」をよむ)、

秩序を単に外的所与として受取る人間から、秩序に能動的に参与する人間への転換は個人の主体的自由を契機としてのみ成就される。「独立自尊」がなにより個人的自主性を意味するのは当然である。福沢が我が国の伝統的な国民意識に於いてなにより欠けてゐると見たのは自主的人格の精神であった(福沢に於ける秩序と人間)、

敗戦直後には、

漱石の所謂「内発的」な文化をもたぬ我が知識人たちは、時間的に後から登場し來つたものはそれ以前に現はれたものよりすべて進歩的であるかの如き俗流歴史主義の幻想にとり憑かれて、ファシズムの「世界史的」意義の前に頭を垂れた。さうしてとつくに超克された筈の民主主義理念の「世界史的」勝利を前に戸迷いしてゐる。やがて哲学者たちは又もやその「歴史的必然性」について喧しく囀りはじめるだらう。しかしかうしたたぐいの「歴史哲学」によつて歴史が前進したためしはないのである(近代的思惟)、

戦後については、

権力の手段性が意識されないでそれ自身が目的になってしまい、権力を行使する方もされる方も権力それ自身に価値があるように考える傾向が生まれる。ここに権威信仰が発生するのである。(中略)個人が権威信仰の雰囲気の中に没入しているところでは、率先して改革に手をつけるものは雰囲気的統一をやぶるものとしてきらわれる。これがあらゆる保守性の地盤になっている。……しかしいったん変化が起こりはじめると急速に波及する。やはり周囲の雰囲気に同化したい心理からそうなる。しかもその変化も下から起こることは困難だが、権威信仰に結びつくと急速に波及する。(中略)この現実の時勢だから順応するという心理が日本の現在のデモクラシーを規制している(日本人の政治意識)、

と続くが、戦中の論稿との関連でいうと、ファシズム的抑圧の特徴について、

第一に、それがなんらか積極的な建設や理想目標の達成のための「止むをえぬ害悪」として行われるのではなく、むしろ国内外の反対勢力の圧服ということ自体が目的化しており、そこから容易にこうした反革命なり戦争なりの組織が組織自体として絶対化されるというニヒリズムが発酵するという点、第二に、その抑圧の仕方が、単に反対勢力をつぶすだけでなく、およそ市民の自発的活動の拠点やとりでとなるグループ結成を妨げ、こうして社会的紐帯からきり離されて類型化されたバラバラな個人を「マス」に再組織するという行き方を多かれ少なかれ取る点、この二点にとくにその顕著な特色がみられる……(ファシズムの現代的状況)、

とあり、それは、

ファシズムはファシズムの看板では出現できず、却って民主主義とか自由とかの標語を掲げ、

て、

民主的自由や基本的人権の制限や蹂躙がまさに自由とデモクラシーを守るという名の下に大つぴらに行われようとしている、

と述べている(仝上)。これはアメリカに吹き荒れたマッカーシズムを念頭に置いてのそれだが、今日の日本の状況を正確に射抜いている。

デモクラシーとは、素人が専門家を批判することの必要と意義を認めることの上に成り立っている、

との言葉(仝上)はなお重い。マッカーシズムの犠牲となった「E・ハーバートノーマンを悼む」が本書の最後に置かれていることの意味は、今日なおさら重く感じる。

下からの民主的活動の力を欠く、つまり、民主主義の機能しない社会では、

下からの力が公然と組織化、

されることはない(軍国支配者の精神形態)のだが、民主主義が、戦後七十余年経って鍍金が剥げ、結局主体的な、

血肉にならない、

という今日の日本の社会を象徴するのは、戦後の「戦争責任」そのものが曖昧化されたことに起因するように思う。

天皇のウヤムヤな居据わりこそ戦後の「道義頽廃」の第一号であり、やがて日本帝国の神々の恥知らずな復活の先触れをなしたことをわれわれはもつと真剣に考えてみる必要がある(戦争責任論の盲点)、

との言葉は重い。因みに著者は、

天皇の責任のとり方は退位以外にはない、

と断言する。

なお、丸山眞男の、『現代政治の思想と行動』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/485574016.html)、『日本政治思想史研究』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/481665107.html)については触れた。

参考文献;

丸山眞男『戦中と戦後の間 1936-1957』(みすず書房) |