|

方言周圏説 |

| 柳田國男『蝸牛考(かぎゅうこう)』を読む。

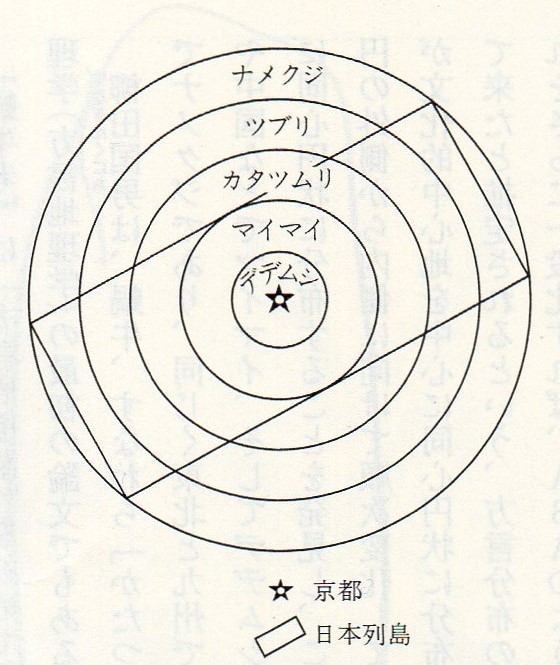

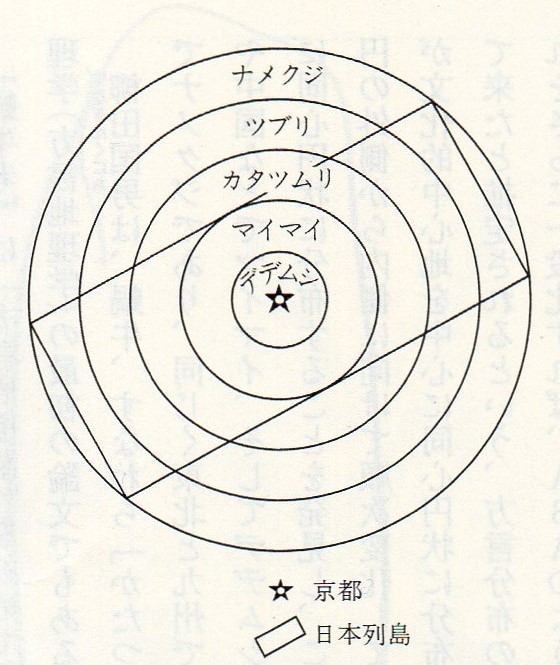

本書は、実地調査から、日本の方言が、

九州のはしと東北のはしが似ている、

という直観から、仮説として、「蝸牛」という方言について、東北地方の北部と九州の西部で、

ナメクジ、

であり、東北と九州で、

ツブリ、

であり、関東や四国で、

カタツムリ、

であり、

中部や中国などで、

マイマイ、

で、近畿地方が、

デデムシ、

というように、京都を中心に同心円に分布することから、

方言周圏説(方言周圏論)、

として、蝸牛を表す言葉が、

「文化的中心地を中心に同心円状に分布する場合は、外側から内側に向けて順次変化してきた」(解説・柴田武)

と推定した。柳田は、

「もし日本がこのような細長い島でなかったなら、方言はおおよそ近畿をぶんまわしの中心として、段々に幾つかの圏を描いたことであろう。」

と述べ、仮説として、

方言周圏説(方言周圏論)、

を提起した。つまり、かつて文化的中心地であった京都では、古い順から、

ナメクジ→ツブリ→カタツムリ→マイマイ→デデムシ、

のように変化したことから、その時系列と比例して東西南北へ放射状に拡がったものと推定したものである。

(「蝸牛考」による蝸牛方言の周圏分布 本書解説より)

必ずしも、この仮説がすべてに妥当するわけでもないが、かつて中心地で流行ったものが、周辺で生き残っているという実感もあり、

方言周圏説、

あるいは、

方言領域連続の法則、

で解釈できる現象が、全国レベルでも地方レベルでも確認されている(前掲・柴田)というので、文化的な伝播の一つのパターンを示していることは確かのようだ。「アホ・バカ分布図」で触れた、「あほ」「ばか」の分布も、この説と重なるところがあるようだ(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%AB%E5%88%86%E5%B8%83%E5%9B%B3)。

しかし、読み終わってみると、本書の意図は、

方言周圏説、

の主張よりは、文化の堆積層を単純化してしまう、

方言匡正運動、

というような、一律の標準語化への警鐘に見えてくる。

なお、「カタツムリ」、「ナメクジ」については、触れたことがある。

また、柳田國男の『遠野物語・山の人生』、『妖怪談義』、『海上の道』、『一目小僧その他』、『桃太郎の誕生』、『不幸なる芸術・笑の本願』、『伝説・木思石語』、『海南小記』、『山島民譚集』、『口承文芸史・昔話と文学(柳田国男全集8)』、「妹の力」については別に触れた。

参考文献;

柳田國男『蝸牛考』(岩波文庫) |

|

江戸稼業案内 |

| 岡村直樹『時代小説がもっとわかる! 江戸「仕事人」案内』を読む。

本書では、

46種の稼業(仕事)を、

遊芸・娯楽(花魁・女衒・貸本屋・歌舞伎役者・相撲取り・大道芸人・船宿・幇間・遊芸師匠・落語家・)

職人・技人(絵馬師・鏡磨き師・経師屋・大工・彫師・刀工・廻り髪結い)

生活・諸事(岡っ引・水茶屋・駕籠屋・瓦版屋・木戸番・切り絵図屋・女掏摸・公事屋・差配人・付き馬屋・寺子屋師匠・名主・飛脚・火消し・渡し守)

流通・商業(菓子商・鰹節商・金貸し・口入屋・材木商・質屋・定斎売り)

武家社会(内与力・江戸留守居役・御庭番・勤番侍・火付盗賊改方・奉行所同心・浪人)

の、五つに分け、さらに、各章末に、簡単な紹介の、

狂歌師・角兵衛獅子・新内語り・娘義太夫・鳥追い女・芸者・講釈師・砂絵師・能楽師

竹細工職人・錠前師・庭師・下駄職人・仏師・指物師・彫金師・弓細工師・からくり師

料理人・水売り・旅籠・湯屋・渡世人・盗っ人・自身番書役・女壺振り・風車売り・陰陽師・医者・歯医者

夜鷹蕎麦・札差・両替商・小間物屋・棒手振り・眼鏡屋・廻船問屋・古道具屋・薬種商・酒問屋・香具師

首切り役人・天文方・御数寄屋坊主・関東郡代・八州廻り・道場主・用人・奥女中・奥祐筆・鷹匠・中間・虚無僧

の、54種を加えて、100種の稼業を紹介している。ひどく偏った紹介になっていることは、一目瞭然である。本書のタイトル、

時代小説がもっとわかる、

というのは羊頭狗肉で、本書は、

時代小説で知る、

江戸の稼業、

というのが正確のようで、ネタは、時代小説から取っている。例えば、冒頭の、

花魁、

女衒、

は、『吉原手引草』(松井今朝子)に依っているし、

寺子屋師匠、

は、『よろず屋平四郎活人剣』(藤沢周平)、

絵馬師、

は、『逃げ水半次無用帖』(久世光彦)、

火消し、

は、『岡っ引きどぶ』(柴田錬三郎)、夏負けの特効薬を売る、

定斎売り、

は、『深川黄表紙掛取り帖』(山本一力)、

瓦版屋、

は、『橋廻り同心・平四郎控・残り鷺』(藤原緋沙子)、

切り絵図屋、

は、『切り絵図屋・清七 ふたり静』(藤原緋沙子)、

御庭番、

は、『御庭番秘聞』(小松重男)、といった具合だ。

逆に言うと、小説のネタにならないような、仕事、職業は、殆ど紹介されていないことになる。当然、独自の突っ込みはなく、作家のネタに頼っている。当然、

職人盡繪詞(https://dl.ndl.go.jp/pid/11536004)、

のように、網羅されていないので、ありふれた、

煙管売、

鋳掛屋、

屋台、

もなければ、「水売り」以外の、

ぼてふり(振売)、

もほとんど紹介がない。小説の主人公にはなりにくいからだが、どうせ、小説からネタを取るなら、ほんの一字出ているだけの、稼業を拾いだし、その奥行きを描いて見せる手際でないと、これでは、あまりに安直に過ぎる気がしてならない。

参考文献;

岡村直樹『時代小説がもっとわかる! 江戸「仕事人」案内』(Kindle版) |

|

青山 |

| 種田山頭火『種田山頭火全集』を読む。

種田山頭火、

については、名前ばかりで、自由律俳句の代表として、

分け入つても分け入つても青い山

ぐらいしか知らないし、俳句についての知識があるわけではないので、単純に、心に惹かれた句をピックアップしてみた。ただ、

句集らしい、

草木塔(「鉢の子」「其中一人」「行乞途上」「山行水行」「旅から旅へ」「雑草風景」「柿の葉」「銃後」「孤寒」「旅心」「鴉」所収)、

の、

完成稿、

ではなく、

草庵日記、

行乞(ぎょうこつ)記、

其中(ごちゅう)日記、

四国遍路日記、

道中記、

旅日記、

といった、日記、旅行記、雑感といったものを中心に、そこに載っている彼の句を拾い上げてみた。俳句に詳しいわけではないので、

面白い、

とか、

気になる、

とか、

惹かれる、

とか、

身につまされる、

とか、

何かのメタファに思える、

といった、まったくの個人的、感覚的な選択基準で選びとった。下手な書評を書くより、それ自身が山頭火評であり、私的山頭火句集になっているのではないか。

ただ、彼の句の特徴から、たとえば、日記中に、

降りみ降らずみ、寝たり起きたり。

とか、

青い風、涼しい風、吹きぬける風。

とあるように、地の文なのか、句なのか、区別のつかないものも、勝手に、

句、

として拾っている。また、本書に掲載されている順に拾っているので、後の所で、改作されているものもあるが、最初に載せられたものを拾っている。多いようだが、これでも、四分の一以下だと思う。

このみちやいくたりゆきしわれはけふゆく

あの雲がおとした雨か濡れてゐる

われとわれに声かけてまた歩き出す

行手けふも高い山が立つてゐる

ふりかへらない道をいそぐ

もぎのこされた柿の実のいよいよ赤く

さんざしぐれの山越えてまた山

ゆきゆきて倒れるまでの道の草

しぐるゝや道は一すぢ

いちにちわれとわが足音を聴きつゝ歩む

あんたのことを考へつゞけて歩きつゞけて

歩いても眺めても知らない顔ばかり

地図 一枚捨てゝ心かろく去る

背中の夕日が物を思はせる

みんな活きてゆく音たてゝゐる

大木に腰かけて旅の空

大金持の大樅の木が威張つてゐる

降るもよからう雨がふる

落葉うづたかく御仏ゐます

うらゝかな今日の米だけはある

さうろうとしてけふもくれたか

山道わからなくなつたところ石地蔵尊

明日は明日のことにして寝ませうよ

水のんでこの憂欝のやりどころなし

あるけばあるけば木の葉ちるちる

のぼりくだりの道の草枯れ

降 つたり照つたり死場所をさがす

酔へば人がなつかしうなつて出てゆく

あんな夢を見たけさのほがらか

鐘が鳴る師走の鐘が鳴りわたる

ぐるりとまはつてまたひとりになる

今年も今夜かぎりの雨となり

水仙ひらかうとするしづけさにをる

いやな夢見た朝の爪をきる

灯が一つあつて別れてゆく

食べるもの食べつくしてひとり

また降りだしてひとりである

ほころびを縫ふほどにしぐれる

雪の夕べをつゝましう生きてゐる

雪もよひ、飯が焦げついた

ぬかるみをきてぬかるみをかへる

霙ふるポストへ投げこんだ無心状

ひとり住むことにもなれてあたゝかく

冷やかに明けてくる霽れてくる

ひとりにはなりきれない空を見あげる

ひとりはなれてぬかるみをふむ

どこやらで鴉なく道は遠い

うしろ姿のしぐれてゆくか

越えてゆく山また山は冬の山

遠く近く波音のしぐれてくる

暮れて松風の宿に草鞋ぬぐ

たゞにしぐれて柑子おちたるまゝならん

山へ空へ摩訶般若波羅密多心経

黒髪の長さを潮風にまかし

山路きて独りごというてゐた

牛は重荷を負はされて鈴はりんりん

明けてくる山の灯の消えてゆく

きのふは風けふは雪あすも歩かう

ふるさとの山なみ見える雪ふる

このさみしさや遠山の雪

山ふかくなり大きい雪がふつてきた

四ッ手網さむざむと引きあげてある

焼跡のしづかにも雪のふりつもる

すべて昨日のそれらとおなじ

草餅のふるさとの香をいたゞく

笠へぽつとり椿だつた

まッぱだかを太陽にのぞかれる

忘れようとするその顔の泣いてゐる

いつ咲いたさくらまで登つてゐる

花ぐもりのいちにち石をきざむばかり

さくらさくらさくさくらちるさくら

麦田花菜田長い長い汽車が通る

ひさびさきて波音のさくら花ざかり

けふもいちにち風をあるいてきた

どうやら霽れてくれさうな草の花

そつけなく別れてゆく草の道

梅若葉柿若葉そして何若葉

明日は明日の事にして寝るばかり

ここにも畑があつて葱坊主

何が何やらみんな咲いてゐる

雀よ雀よ御主人のおかへりだ

ひとりとなつてトンネルをぬける

あるけばきんぽうげすわればきんぽうげ

衣がへ虱もいつしよに捨てる

露でびつしより汗でびつしより

あざみあざやかにあさのあめあがり

うつむいて石ころばかり

沖から白帆の霽れてくる

星も見えない旅をつゞけてゐる

襁褓干しかけてある茱萸(グミ)も花持つ

葉桜となつて水に影ある

青草に寝ころんで青空がある

こんやの宿も燕を泊めてゐる

ふるさとの夜となれば蛙の合唱

ふるさとの言葉のなかにすわる

けふは霰にたゝかれてゐる

波音のお念仏がきこえる

旅のつかれの夕月が出てゐる

焼芋をつゝんでくれた号外も読む

ボタ山へ月見草咲きつゞき

ほつかり眼ざめて山ほとゝぎす

山へ空へ摩訶般若波羅密多心経

青草に寝ころべば青空がある

ばたり落ちてきて虫が考へてゐる

旅のつかれの夕月がほつかり

どこまでも咲いてゐる花の名は知らない

おとなりが鳴ればこちらも鳴る真昼十二時

おしめ影する白い花赤い花

柿の葉柿の実そよがうともしない

どうでもこゝにおちつきたい夕月

あるだけの酒のんで寝る月夜

吠えてきて尾をふる犬とあるく

樹かげすゞしく石にてふてふ

家をめぐつてどくだみの花

しめやかな山とおもへば墓がある

いつまで生きよう庵を結んで

食べるものもなくなつた今日の朝焼

水田青空に植ゑつけてゆく

人の声して山の青さよ

こゝもそこもどくだみの花ざかり

梅雨晴れの山がちゞまり青田がかさなり

うまい水の流れるところ花うつぎ

山薊いちりんの風がでた

水のほとり石をつみかさねては

霽れて暑い石仏ならんでおはす

夏めいた灯かげ月かげを掃く

障子に箒の影も更けて

のぼりつくして石ほとけ

雨にあけて燕の子もどつてゐる

何でこんなにさみしい風ふく

どうやら晴れさうな青柿しづか

そゝくさ別れて山の青葉へ橋を渡る

なぐさまないこゝろを山のみどりへはなつ

何だかなつかしうなるくちなしさいて

くもりおもたくおのれの体臭

梅雨あかり、ぱつと花のひらきたる

おちつかない朝の時計のとまつてる

夕焼うつくしい旅路もをはり

今夜も千鳥がなく、虫がなく

蜩のなくところからひきかへす

夜どほし浴泉があるのうせんかつら

山のいちにち蟻もあるいてゐる

このみちや合歓の咲きつゞき

つきあたつて蔦がからまる石仏

紫陽花もをはりの色の曇つてゐる

いちりん咲いてゐててふてふ

虫のゆききのしみじみ生きてゐる

押売が村から村へ雲の峰

星が光りすぎる雨が近いさうな

どうしてもねむれない夜の爪をきる

何と涼しい南無大師遍照金剛

石にとんぼはまひるのゆめみる

昼寝ふかい村から村へのうせんかづら

星あかりをあふれくる水をすくふ

おもひでの草のこみちをお墓まで

別れてからもう九日の月が出てゐる

あてもない空からころげてきた木の実

一人となればつくつくぼうし

稲妻する過去を清算しやうとする

三日月、遠いところをおもふ

まがつた風景そのなかをゆく

枯れようとして朝顔の白さ二つ

日照雨ぬれてあんたのところまで

夕焼、めをとふたりでどこへゆく

曇り日の時計かつちりあつてゐる

夜あけの星がこまかい雨をこぼしてゐる

鳴くかよこほろぎ私も眠れない

月がある、あるけばあるく影の濃く

斬られても斬られても曼珠沙華

月見草もおもひでの花をひらき

線路がひかるヤレコノドツコイシヨ

わがまゝきまゝな旅の雨にはぬれてゆく

ずんぶりぬれて青葉のわたし

南天のしづくが蕗の葉の音

晴れるより雲雀はうたふ道のなつかしや

ぬれるだけぬれてゆくきんぽうげ

あけたてもぎくしやくとふさいでゐる

によこりと筍こまかい雨ふる

青葉に青葉がふたつのかげ

草へ脚を投げだせばてふてふ

もう明けさうな窓あけて青葉

山ふところの花の白さに蜂がゐる

わかれきて峠となればふりかへり

風のてふてふのゆくへを見おくる

こゝろすなほに御飯がふいた

から梅雨の蟻の行列どこまでつづく

てふてふうらからおもてへひらひら

ほつかり朝月のある風景がから梅雨

線路まつすぐヤレコノドツコイシヨ

朝露しとゞ、行きたい方へ行く

夜明けの月があるきりぎりす

夏草の、いつ道をまちがへた

これからまた峠路となるほとゝぎす

梅雨あかり私があるく蝶がとぶ

けふもいちにち誰も来なかつた螢

降つたり照つたり何事もなくて暮れ

花にもあいたかてふてふもつれつつ

みんな去んでしまへば水音

さびしさはここまできてもきりぎりす

合歓の花おもひでが夢のやうに

蜩よ、私は私の寝床を持つてゐる

ながれをさかのぼりきて南無観世音菩薩

おのが影のまつすぐなるを踏んでゆく

遠雷すふるさとのこひしく

雷鳴が追つかけてくる山を越える

山のあなたへお日様見送つて御飯にする

ひらいてゆれてゐる鬼百合のほこり

風が吹きとほすまへもうしろも青葉

日ざかりのながれで洗ふは旅のふんどし

いろいろの事が考へられる螢とぶ

あの山こえて雷鳴が私もこえる

けふまでは生きてきたへそをなでつつ

やつぱりお留守でのうせんかづら

草から追はれて雨のてふてふどこへゆく

あぶら蝉やたらに人が恋ひしうて

いぬころぐさいぬころぐさと風ふく

みんなたつしやでかぼちやのはなも

炎天、蟻が大きな獲物をはこぶ

暮れてまだ働らいてゐる夕月

まうへに陽がある道ながし

まうへに月を感じつゝ寝る

はぶさう葉をとぢてゐる満月のひかり

昼寝覚めてどちらを見ても山

おのが影をまへに暑い道をいそぐ

近道の近道があるをみなへし

こゝから下りとなる石仏

きのふの酔がまだ残つてゐるつくつくぼうし

いなびかり別れて遠い人をおもふ

とりとめもなく考へてゐる日照雨

昇る陽を吸うてゐる南無妙法蓮華経

朝の鐘の谷から谷へ澄みわたるなり

夕鴉鳴きかはしてはさびしうする

旅のつかれもほつかりと夕月

波音の霽れてくるつくつくぼうし

うらもおもても秋かげの木の実草の実

月が落ちる山から風が鳴りだした

たゞあるく落葉ちりしいてゐるみち

ふるさとは松かげすゞしくつくつくぼうし

いまし昇る秋の日へ摩訶般若波羅密多心経

すわれば風がある秋の雑草

なんでもない道がつゞいて曼珠沙華

百舌鳥がするどくふりさうでふらない空

すゞしくぬれて街から街へ山の夕立

空ふかうちぎれては秋の雲

はてしない旅もをはりの桐の花

やつと糸が通つた針の感触

また一人となり秋ふかむみち

道がわかれて誰かきさうなもので山あざみ

かたまつて曼珠沙華のいよいよ赤く

柚子をもぐ朝雲の晴れてゆく

死をまへに、やぶれたる足袋をぬぐ

いつのまにやら月は落ちてる闇がしみじみ

一つ家に一人寝て観る草に月

移つてきてお彼岸花の花ざかり

ひとりで酔へばこうろぎこうろぎ

みほとけのかげわたしのかげの夜をまもる

寝るよりほかない月を見てゐる

しぐれて冴える月に見おくる

近眼と老眼とこんがらがつて秋寒く

わたしひとりのけふのをはりのしぐれてき

あてもなくあるけば月がついてくる

さみしさへしぶい茶をそゝぐ

みほとけのかげにぬかづくもののかげ

秋のすがたのふりかかつてはゆく

誰かきさうな空からこぼれる枇杷の花

こゝにかうしてみほとけのかげわたしのかげ

すくうてはのむ秋もをはりの水のいろ

お地蔵さまのお手のお花が小春日

茶の花や身にちかく冬のきてゐる

酔 へばいろいろの声がきこえる冬雨

冬ぐもり、いやな手紙をだしてきたぬかるみ

霜にはつきり靴形つけてゆく

いそいでくる足音の冴えかえる

ほいなく別れてきて雪の藪柑子

どうすることもできない矛盾を風が吹く

つい嘘をいつてしまつて寒いぬかるみ

何だか物足らない別れで、どこかの鐘が鳴る

水底青めば春ちかし

ひつそりとしてぺんぺん草の花ざかり

かうしてここにわたしのかげ

落ちては落ちては藪椿いつまでも咲く

春の野の汽鑵車がさかさまで走る

寝ころべば昼月もある空

釣瓶の水がこぼれるなつめの実

おもひではあまずつぱいなつめの実

山へのぼれば山すみれ藪をあるけば藪柑子

うつろなこゝろへ晴れて風ふく

春ふかい石に字がある南無阿弥陀仏

何もかも過去となつてしまつた菜の花ざかり

大空をわたりゆく鳥へ寝ころんでゐる

どうにもならない矛盾が炎天

其中一人として炎天

木かげ涼しくて石仏おはす

このさびしさは山のどこから枯れた風

昼はみそさゞい、夜はふくらうの月が出 た

雪のあかるさが家いつぱいのしづけさ

墓石に帽子をのせ南無阿弥陀仏

なにもかも雑炊としてあたゝかく

誰もゐない筧の水のあふれる落葉

汽笛(フネ)とならんであるく早春の白波

あんたとわたしをつないで雨ふる渡船

また逢へようボタ山の月が晴れてきた

みんな酔うてシクラメンの赤いの白いの

風がふくひとりゆく山に入るみちで

死ねる薬はふところにある日向ぼつこ

遠山の雪のひかるや旅立つとする

山から暮れておもたく背負うてもどる

そこらに冬がのこつてゐる千両万両

ゆふべはゆふべの鐘が鳴る山はおだやかで

つゝましく大根煮る火のよう燃える

曇り日のひたきしきりに啼いて暮れる

生きてゐるもののあはれがぬかるみのなか

猫柳どうにかかうにか暮らせるけれど

春めけば知らない小鳥のきておこす

この道しかない春の雪ふる

うれしいたよりもかなしいたよりも春の雪ふる

こんやはこゝで涸れてゐる水

春の波の照つたり曇つたりするこゝろ

枯草あたゝかうつもる話がなんぼでも

船窓(マド)から二つ、をとことをなごの顔である

みんな去んでしまへば赤い月

病んでしづかな白い花のちる

あれもこれもほうれん草も咲いてゐる

五月の空をまうへに感じつつ寝床

てふてふつるまうとするくもり

おもひではそれからそれへ蕗をむぎつつ

どうやらあるけて見あげる雲が初夏

雑草咲くや捨つべきものは捨てゝしまうて

葱坊主、わたしにもうれしいことがある

木の芽草の芽いそがしい旅の雨ふる

もう秋風の、腹立つてゐるかまきり

寝床までまともにうらから夕日

病めば考へなほすことが、風鈴のしきりに鳴る

ひらかうとする花がのぞいた草の中から

うちの藪よその藪みんなうごいてゆふべ

いやな薬も飲んではゐるが初夏の微風

湯があふれる憂欝がとけてながれる(改作)

月夜の蛙がなく米をとぐ

おもひでは山越えてまた山のみどり

白うつづいてどこかに月のある夜 みち

寝苦しい月夜で啼いたはほととぎす

悔いることばかり夏となる

いつでも死ねる草が咲いたり実つたり

暮れてふきつのる風を聴いてゐる

霽れててふてふ二つとなり三つとなり

死なうとおもふに、なんとてふてふひらひらする

歩いても歩いても草ばかり

酔ざめはくちなしの花のあまりあざやか

山から山がのぞいて梅雨晴れ

いま落ちる陽の、風鈴の鳴る

かうしてながらへて蝉が鳴きだした

ともかくもけふまでは生きて夏草のなか

ぽとりぽとり青柿が落ちるなり

雨を待つ風鈴のしきりに鳴る

炎天のはてもなく蟻の行列

きのふのいかりをおさへつけては田の草をとる

ここを死場所として草はしげるまゝに

あすはかへらうさくらがちるちつてくる

宵月ほつかりとある若竹のさき

山あをあをと死んでゆく

けさも雨ふる鏡をぬぐふ

ゆふなぎしめやかにとんでゐるてふねてゐるてふ

ちんぽこもおそそもあふれる湯かな(千人風呂)

草の青さをしみじみ生き伸びてゐる

こゝにわたしがつくつくぼうしがいちにち

しんかんとして熟柿はおちる

秋風の腹たててゐるかまきりで

なんとなくなつかしいもののかげが月あかり

てふてふひらりと萩をくぐつて青空 へ

南天の実のいろづくもうそさむい朝

あかるくするどく百舌鳥はてつぺんに

ゆふかぜのお地蔵さまのおててに木の実

米をとぐ手のひえびえと秋

草も木もうち捨ててあるところ茶の花

かうまでからだがおとろへた草のたけ

なんぼう考へてもおんなじことの落葉をあるく

考へつつ歩きつつふつと赤のはからすうり

ああいへばかうなる朝がきて別れる

出かけようとする月はもう出てゐる

枯れるものは枯れてゆく草の実の赤く

しんみりする日の身のまはりかたづける

ほつかり覚めてまうへの月を感じてゐる

ことしもをはりの憂欝のひげを剃る

こちらがあゆめばあちらもうごく小春雲

あのみちのどこへゆく冬山こえて

ふと眼がさめて枯草の鳴るはしぐれてゐるか

雑草よこだはりなく私も生きてゐる

おもひでがそれからそれへ晩酌一本

あの人も死んださうな、ふるさとの寒空

ほつと夕日のとゞくところで赤い草の実

かうして生きてゐる湯豆腐ふいた

山から水が春の音たてて流れだしてきた

雪あかりわれとわが死相をゑがく

ぬくうてあるけば椿ぽたぽた

なんとけさの鶯のへたくそうた

悔いることばかりひよどりはないてくれても

あてなくあるくてふてふあとになりさきになり

てふてふもつれつつ草から空 へ

風の夜の更けてゆく私も虫もぢつとして

雑草に夜明けの月があるしづけさ

おちてしまへば蟻地獄の蟻である

赤いのはざくろの花のさみだるる

どうやら霽れさうな草の葉のそよぐそよぐ

それからそれへ考へることの、ふくろうのなきうつる

あなたがきてくれるころの風鈴しきり鳴る

蛙よわたしも寝ないで考へてゐる

ちつともねむれなかつた朝月のとがりやう

朝ぐもり海 へ出てゆく暑い雲

おもひおくことはないゆふべ芋の葉ひらひら

草によこたはる胸ふかく何か巣くうて鳴くやうな

月のあかるさがうらもおもてもきりぎりす

木かげ水かげわたくしのかげ

すすき穂にでて悲しい日がまたちかづく

秋風の、水音の、石をみがく

竹の葉のすなほにそよぐこゝろを見つめる

てふてふもつれつつかげひなた

こゝろ澄ませばみんな鳴きかはしてゐる虫

おのれにこもればまへもうしろもまんぢゆさけ

くもりしづけく柿の葉のちる音も

てふてふひらひらとんできて萩の咲いてゐる

燃えつくしたるこゝろさびしく曼珠沙華

百舌鳥が鋭くなつてアンテナのてつぺん

足もとからてふてふが魂のやうに

夜のふかうして花のいよいよ匂ふ

燃えつくしたる曼珠沙華さみしく(改作)

考へてゐる身にかく百舌鳥のするどく

のぼる月の、竹の葉のかすかにゆらぐ

明日のあてはない松虫鈴虫

更けるほどに月の木の葉のふりしきる

ひつそりとおだやかな味噌汁煮える

酔ひざめの風のかなしく吹きぬける(改作)

生きてはゐられない雲の流れゆく

ことしもこゝにけふぎりの米五升

けふは誰か来てくれさうな昼月がある

てふてふ一つ渦潮のまんなかに

軒からぶらりと蓑虫の秋風

酒飲めば涙ながるるおろかな秋ぞ

けさはけさのほうれんさうのおしたし

霜の大根ぬいてきてお汁ができた

毒ありて活く生命にや河豚汁

雪あしたあるだけの米を粥にしてをく

お山のぼりくだり何かおとしたやうな

しぐるるあしあとをたどりゆく

歩るくほかない秋の雨ふりつのる

秋ふかく分け入るほどはあざみの花

旅で果てることもほんに秋空

岩ばしる水がたたへて青さ禊する

水はみな瀧となり秋ふかし

蝋涙いつとなく長い秋も更けて

松はみな枝垂れて南無観世音

分け入つても分け入つても青い山

しとどに濡れてこれは道しるべの石

生死の中の雪ふりしきる

この旅、果もない旅のつくつくぼうし

笠にとんぼをとまらせてあるく

しぐるるや死なないでゐる

百舌鳥啼いて身の捨てどころなし

どうしようもないわたしが歩いてゐる

捨てきれない荷物のおもさまへうし ろ

あの雲がおとした雨にぬれてゐる

いただいて足りて一人の箸をおく

ひつそりかんとしてぺんぺん草の花ざかり

ぬいてもぬいても草の執着をぬく

あるけばきんぽうげすわればきんぽうげ

ほととぎすあすはあの山こえて行かう

日ざかりのお地蔵さまの顔がにこにこ

ここにかうしてわたしをおいてゐる冬夜

山から山がのぞいて梅雨晴れ

この道しかない春の雪ふる

残された二つ三つが熟柿となる雲のゆきき

てふてふひらひらいらかをこえた

吹きぬける秋風の吹きぬけるままに

しぐれしたしうお墓を洗つていつた

しみじみ生かされてゐることがほころび縫ふとき

しぐるるやあるだけの御飯よう炊けた

其中(ごちゅう)一人いつも一人の草萌ゆる

人に逢はなくなりてより山のてふてふ

ここを墓場とし曼珠沙華燃ゆる

けふのよろこびは山また山の芽ぶく色

どこで倒れてもよい山うぐひす

後になり先になり梅にほふ

花ぐもりの富士が見えたりかくれたり

うらうら石仏もねむさうな

何かさみしく死んでしまへととぶとんぼ

ひよいと月が出てゐた富士のむかうから

遠くなり近くなる水音の一人

行き暮れてほの白くからたちの花

衣かへて心いれかへて旅もあらためて

あるけばかつこういそげばかつこう

ゆふ風さわがしくわたしも旅人

その手の下にいのちさみしい虫として

ほんにお山 はしづかなふくろう

雨ふりそゝぐ窓がらすのおぼろおぼろに

道しるべ倒れたまゝの山しぐれ

山国の山ふところで昼寝する

草ぼうぼうとしてこのみちのつゞくなり

みちばたの石に腰かけ南無虚空蔵如来

お姿たふとくも大杉そそり立つ

くもりおもたくつひのわかれか

あなたを待つとてまんまるい月の

ふりかへる山のすがたの見えたり見えなかつたり

むつかしい因数分解の、赤い何の芽

誰を待つとてゆふべは萩のしきりにこぼれ

はてもない旅のつくつくぼうし

けふはけふの道のたんぽぽさいた

六十にして落ちつけないこゝろ海をわたる

取り上げた句数は結構多いようだが、これでも、全体の四分の一以下、それでも、いくつかのこだわりの表現、こだわりのフレーズが、繰り返し出てきて、句作のパターンが浮き上がってくるのが面白い。

参考文献;

種田山頭火『種田山頭火全集』(新日本文学電子大系第61巻)(芙蓉文庫)Kindle版) |

|

私選句 |

| 松尾芭蕉『奥の細道 俳諧紀行文集』『幻住庵の記・嵯峨日記』を読む。

死後の『笈日記』を除いた、

奥の細道、

野ざらし紀行、

鹿島紀行、

笈の小文、

更科紀行、

幻住庵の記

嵯峨日記、

など、紀行文、日記を中心に見たので、初期の、

古池や蛙飛びこむ水のおと、

名月や池をめぐりて夜もすがら、

といった名句もないし、晩年の、

此道や行人なしに龝の暮、

旅に病で夢は枯野をかけ廻る、

という句もないが、地の文との関係や、そのときの場所、人との関係の深い句ははぶき、独立して味わえるもののみを、勝手な好みで選びとってみた。書評に代えた、私選・芭蕉句集である。

ただ、昔『奥の細道』を読んだとき、

田一枚うゑてたちさるやなぎかな、

の句にある、時間経過を一瞬で表現する句に圧倒された記憶がある。今回も同じで、これが最も好きな句だ。

「奥の細道」からは、

行く春や鳥啼き魚の目は泪

あらたふと青葉若葉の日の光

野を横に馬引きむけよほととぎす

田一枚植ゑて立ちさる柳かな

夏草や兵どもが夢の跡

五月雨の降りのこしてや光堂

閑さや岩にしみ入る蝉の声

蚤虱馬の尿(しと)する枕もと

五月雨をあつめて早し最上川

雲の峰幾つくづれて月の山

暑き日を海にいれたり最上川

象潟(きさがた)や雨に西施がねぶの花

荒海や佐渡に横たふ天の河

一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月

塚も動け我が泣く声は秋の風

あかあかと日は難面(つれなく)も秋の風

むざんやな甲(かぶと)の下のきりぎりす

終宵(よもすがら)秋風きくや裏の山

名月や北国(ほくこく)日和(びより)さだめなき

波の間や小貝にまじる萩の塵

『野ざらし紀行』からは、

野ざらしを心に風のしむ身かな

道のべの木槿は馬にくはれけり

馬に寝て残夢月遠し茶の煙

三十日月(みそか)なし千とせの杉を抱く嵐

蘭の香や蝶の翅(つばさ)にたきものす

蔦植ゑて竹四五本のあらし哉

露とくとくこころみに浮世すすがばや

曙やしら魚白き事一寸

草枕犬も時雨(しぐ)るるか夜の声

海くれて鴨の声ほのかに白し

水とりや氷(こほり)の僧の沓(くつ)の音

山路来て何やらゆかしすみれ草(ぐさ)

『鹿島紀行』からは、

月はやし梢(こずゑ)は雨を持(もち)ながら

『笈の小文』からは、

旅人と我が名よばれん初しぐれ

星崎の闇を見よとや啼く千鳥

冬の日や馬上に氷る影法師

枯芝やややかげらふの一二寸

何の木の花とはしらず匂哉

神垣(かんがき)やおもひもかけず涅槃像

猶みたし花に明け行く神の顔

雲雀より空にやすらふ峠哉

ほろほろと山吹ちるか滝の音

行く春にわかの浦にて追付きたり

蛸壺やはかなき夢を夏の月

『更科紀行』からは、

あの中に蒔絵書たし宿の月

かけはしやいのちをからむ蔦かづら

ひよろひよろと猶露けしやをみなへし

身にしみて大根からし秋の風

月影や四門四宗も只ひとつ

『嵯峨日記』からは、

嵐山藪の茂りや風の筋

ほととぎす大竹藪をもる月夜

うき我をさびしからせよかんこどり

手をうてば木魂(こだま)に明(あく)る夏の月

を選んでみた。

参考文献;

山本健吉『芭蕉・その鑑賞と批評』(新潮社)

松尾芭蕉『奥の細道 俳諧紀行文集』(Kindle版)

松尾芭蕉『幻住庵の記・嵯峨日記』(Kindle版)

|

|

おらが一茶句集 |

| 小林

一茶(玉城司訳注)『一茶句集』を読む。

一茶の発句総数、

約二万、

と言われている。その中から、

千句、

を選んだ編者は、

「紀行や日記類に書き残された夥しい一茶句も、実に面白い。等類・類

想・同意・同巣の句が多いが、それもまた楽しい。そこで、恣意的な選択だと非難されても致し方ないと腹をくくって千句にしぼった。」

という(解説)。で、

「それぞれに『おらが一茶句集』を編んで、楽しんでいただきたい。」

という。すべてには当たれないので、本書の千句の中から、幾つか選択してみた。五分の一位の、170句程.。

本書は、

春、

夏、

秋、

冬、

雑、

と区分して、句を載せているので、年代順ではない。

「春」から、

又ことし娑婆塞(しゃばふさぎ)ぞよ草の家

あら玉のとし立かへる虱哉

我春も上々吉よ梅の花

すりこ木のやうな歯茎も花の春

あれ小雪さあ元日ぞ元旦ぞ

こんな身も拾ふ神ありて花の春

影ぼしもまめ息才(そくさい)でけさの春

瘦蛙まけるな一茶是に有

つくねんと愚を守る也引がへる

七転び八起の花よ女郎花(をみなへし)

目出度さもちう位也おらが春

草の戸やどちの穴から来る春か

門の春雀が先へ御慶(ぎょけい)哉

正夢や春早々の貧乏神

里しんとしてづんづと凧上りけり

大凧(おほだこ)のりんとしてある日暮哉

温石(をんじやく)のさめぬうち也わかなつみ

長閑(のどか)さや浅間のけぶり昼の月

しなのぢや雪が消れば蚊がさわぐ

雪とけて村一ぱいの子ども哉

とくとけよ貧乏雪とそしらるゝ

うそうそと雨降中を春のてふ

ぼた餅や地蔵のひざも春の風

茹汁(ゆでじる)の川にけぶるや春の月

すつぽんも時や作らん春の月

かすむ日の咄(はなし)するやらのべの馬

ほくほくとかすみ給ふはどなた哉

烏メにしてやられけり冷やし瓜

さむしろや銭と樒(しきみ)と陽炎と

ねはん像銭見ておはす顔も有

初午を無官の狐鳴にけり

雀子や仏の肩にちよんと鳴

狙(さる)も来よ桃太郎来よ草の餅

山焼の明りに下る夜舟哉

ざくざくと雪かき交ぜて田打哉

猫の恋打切棒(ぶつきらぼう)に別れけり

五六間烏(からす)追(おひ)けり親雀

雀の子そこのけそこのけ御馬が通る

うぐひすの腮(あご)の下より淡ぢ島

瘦藪(やせやぶ)の下手鶯もはつ音哉

鶯や今に直らぬ木曾訛(きそなまり)

鳴く雲雀(ひばり)人の顔から日の暮るゝ

草蔭にぶつくさぬかす蛙哉

夕不二に尻を並べてなく蛙

瘦蛙まけるな一茶是に有

蝶とぶや此世に望みないやうに

白魚のどつと生るゝおぼろ哉

大仏の鼻で鳴也雀の子

地車におつぴきがれし菫哉

なの花のとつぱづれ也ふじの山

木々おのおの名乗り出たる木の芽哉

銭からから敬白(つつしんでまうす)んめ(梅)の花

梅さくや地獄の門も休み札

花の月のとちんぷんかんのうき世哉

有様(ありやう)は我も花より団子哉

人に花大からくりのうき世哉

ゆさゆさと春が行(ゆく)ぞよのべの草

「夏」から、

大空の見事に暮る暑(あつさ)哉

あつき夜や江戸の小隅のへらず口

暑き夜をにらみ合たり鬼瓦

短夜を継(つぎ)たしてなく蛙哉

短夜に竹の風癖(かぜくせ)直(なほ)りけり

がい骨の笛吹やうなかれの哉

大の字にふんぞり返る涼(すずみ)哉

芭蕉翁の臑(すね)をかぢって夕涼(ゆふすずみ)

てんでんに遠夕立の目利(めきき)哉

むだ雲やむだ山作る又作る

投出した足の先也雲の峰

瘦松(やせまつ)も奢(おごり)がましや夏の月

寝むしろや尻を枕に夏の月

夏山や一人きげんの女郎花(おみなえし)

白雲を袂(たもと)に入て袷(あはせ)かな

蒲公(たんぽぽ)は天窓(あたま)そりけり更衣(ころもがへ)

泣虫と云れてもなく袷哉

身一ッや死(しな)ば簾の青いうち

満月に隣もかやを出たりけり

此世をば退屈顔よ渋うちは

朔日(ついたち)のしかも朝也時鳥(ほととぎす)

三日月に天窓(あたま)うつなよほとゝぎす

吉日の卯月八日もかんこ鳥

づ(ず)ぶ濡(ぬれ)の仏立けりかんこ鳥

念仏の口からよばる蛍哉

おゝさうじや逃るがかちぞやよ蛍

行け蛍手のなる方へなる方へ

はつ蛍つひとそれたる手風哉

馬の屁に吹とばされし蛍哉

方々(はうぼう)から叩き出されて来る蚊哉

明がたに小言いひいひ行蚊哉

孑孑(ぼうふら)が天上するぞ三ケの月

蠅一ツ打てはなむあみだ仏哉

やれ打な蠅が手をすり足をする

一ぱしの面魂(つらだましひ)やかたつむり

夕月のさらさら雨やあやめふく

露の世や露のなでしこ小なでしこ

露の世は得心ながらさりながら

御地蔵や花なでしこの真中に

野なでしこ我儘咲(わがままざき)が見事也

萍(うきくさ)や花咲く迄のうき沈(しずみ)

笋(たけのこ)のうんぷてんぷの出所(でどこ)哉

人来たら蛙になれよ冷し瓜

「秋」から

鰯めせめせとや泣子負ながら

娵(よめ)入りの謡(うたひ)盛りや小夜時雨

うしろから大寒小寒夜寒哉

たばこ盆足で尋る夜寒哉

盆の灰いろはを習ふ夜寒哉

秋の夜や旅の男の針仕事

秋の夜やしやうじの穴が笛を吹

長き夜や心の鬼が身を責る

をり姫に推参したり夜這星(よばひぼし)

我星はどこに旅寝や天の川

草花やいふもかたるも秋の風

うつくしやせうじの穴の天の川

雨降やアサツテの月翌(あす)の萩

名月をとつてくれろと泣子哉

草花やいふもかたるも秋の風

秋の風一茶心に思ふやう

白露のかた袖に入(いる)朝日哉

露ちるやむさい此世に用なしと

ばかいふな何の此世を秋の風

露の世ハ露の世ながらさりながら

姨捨(をばすて)はあれに候とかがし哉

立鴫(しぎ)の今にはじめぬゆふべ哉

雁わやわやおれが噂を致す哉

なくな雁けふから我も旅人ぞ

喧嘩すなあひみたがひの渡り鳥

夕日影町一ぱいのとんぼ哉

又人にかけ抜れけり秋の暮

蛼(こほろぎ)のふいと乗けり茄子(なすび)馬

寝返りをするぞそこのけ蛬(きりぎりす)

蟷螂(とうろう)や五分の魄(たなしひ)見よ見よと

きりきりしやんとしてさく桔梗哉

くやしくも熟柿仲間の坐につきぬ

さぼてんにどうだと下る糸瓜哉

栗おちて一ツ一ツに夜の更る

梟(ふくろふ)の一人きげんや秋の暮

活(いき)て又逢ふや秋風秋の暮

青空に指で字を書く秋の暮

膝抱て羅漢顔して秋の暮

「冬」から、

よい連ぞ貧乏神も立給へ

義仲寺へいそぎ候はつしぐれ

有様は寒いばかりぞはつ時雨

而(しかうして)後何が出る時雨雲

寒き夜や我身をわれが不寝番(ねずのばん)

あら寒し寒しといふも栄(え)よう哉

ウス壁にづんづと寒が入にけり

ひいき目に見てさへ寒き天窓(あたま)哉

寒月や喰つきさうな鬼瓦

北壁や嵐木がらし唐がらし

山寺や雪の底なる鐘の声

わらの火のへらへら雪はふりにけり

はつ雪をいまいましいと夕(いふべ)哉

ほちやほちやと雪にくるまる在所哉

是がまあつひの栖(すみか)か雪五尺

掌(てのひら)へはらはら雪の降りにけり

む(う)まさうな雪がふうはりふはり哉

はつ雪や駕をかく人駕の人

三絃(さみせん)のばちで掃きやる霰哉

炉のはたやよべの笑ひがいとまごひ

屁くらべが又始るぞ冬籠

婆ゝどのや榾(ほだ)のいぶるもぶつくさと

枯菊に傍若無人の雀哉

何として忘れませうぞかれ芒

猫の子がちよいと押へるおち葉哉

正月の待遠しさも昔哉

行としや馬にもふまれぬ野大根

六十の坂を越るぞやつこらさ

喰(くつ)て寝てことしも今(こ)よひ一夜哉

羽生(は) へて銭がとぶ也としの暮

「雜」から

便(たより)なくば一花(いつくわ)の手向情(なさけ)あれや

花の月のとちんぷんかんのうき世哉

僭越かもしれないが、一茶の句は、

奇を衒う、

ところがあって、面白いのだが、ちょっといかがかと思わせるところもあり、時に、

マイナス感情、

が強く出過ぎ、芭蕉の、

品格、

とまではいわないが、

風格、

に及ばないかもしれない。しかし、それは、

下世話風、

庶民感覚、

生活感満載、

という言い方もできる。

桃青霊神託宣(とうせいけいじんたくせん)に曰(いはく)はつ時雨、

と、一茶が皮肉るように、別に、芭蕉を神格化する必要はないが、一茶自身、

「我宗門(浄土真宗)にてはあながちに弟子と云ず、師といはず、如来の本願を我も信じ人にも信じさすことなれば、御同朋・御同行とて平坐にありて讃談するを常とす。いはんや俳諧においてをや。たゞ四時を友として造化にしたがひ、言語の雅俗より心の誠をこそのぶべけれ」(「あるがままの芭蕉会」)、

と述べ、

「実に仏法は出家より俗家の法、風雅も三五隠者のせまき遊興の道にあらず。諸人が心のやり所となすべきになん」

と、結ぶ(仝上)。そこを衒って、

風雅より心の誠、

と言い切り、

浄土真宗の理想が俳諧の馬でこそ実現できる、

と言っているのだから(解説)。

参考文献;

小林 一茶(玉城司訳注)『一茶句集』(角川ソフィア文庫) |

|

知的遊戯 |

|

与謝蕪村(玉城司訳注)『蕪村句集』を読む。

蕪村の発句 約2850句のうち千句を選んだもの。

芭蕉の、

田一枚植ゑて立ち去る柳かな(奥の細道)、

にゆかりのの遊行柳は、西行の、

道のべに清水流るゝ柳陰しばしとてこそ立ち止まりつれ(新古今集)、

からきているが、その場所を50年後訪ねて、

柳散(ちり)清水涸れ石処々(ところどころ)

と、蕪村は詠んだ。この、良くも悪くも、

けれんみ、

が身上にに見える。もうひとつ、

しら梅のかれ木に戻る月夜哉

寝た人に眠る人あり春の雨

熊谷も夕日まばゆき雲雀哉

帰る雁有楽の筆の余り哉

等々のように、何といったらいいか、

理屈っぽい、

というか、

観念的というか、

これも、特徴に見える。ま、いくつか選んだのは、

おし鳥に美をつくしてや冬木立

老武者と大根(だいこ)あなどる若菜哉

みじか夜や六里の松に更(ふけ)たらず

とかくして一把(いちは)に折(をり)ぬ女郎花(をみなへし)

秋かぜのうごかして行(ゆく)案山子(かがし)哉

一雨(ひとあめ)の一升泣やほとゝぎす

夏河(なつかは)を越すうれしさよ手に草履(ざうり)

春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな

きぬきせぬ家中(かちゅう)ゆゝしき衣更(ころもがへ)

狩ぎぬの袖の裏這ふほたる哉

手すさびの団画(うちはゑがか)ん草の汁

大粒な雨はいのりの奇特(きどく)哉

秋来ぬと合点させたる嚔(くさめ)かな

稲妻や波もてゆへる秋津しま

月天心貧しき町を通りけり

鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分哉

遠近(をちこち)おちこちと打つきぬた哉

火桶(ひをけ)炭団(たどん)を喰(くらふ)事夜ごとにひとつづゝ

凩や広野にどうと吹起る

大鼾(おほいびき)そしれば動く生海鼠(なまこ)かな

足袋はいて寝る夜物うき夢見哉

極楽のちか道いくつ寒念仏

寝ごゝろやいづちともなく春は来ぬ

雛見世(ひなみせ)の灯(ひ)を引くころや春の雨

牡丹散(ちり)て打(うち)かさなりぬ二三片

蚊屋の内にほたるはなしてア丶楽や

欠ケ欠ケて月もなくなる夜寒哉

草枯て狐の飛脚通りけり

みどり子の頭巾眉深(まぶか)きいとおしみ

寒梅やほくちにうつる二三輪

いなづまや二折(ふたをれ)三折(みをれ)剣沢(つるぎざわ)

蓑笠之助殿(みのかさのすけどの)の田の案山子(かがし)哉

鷺ぬれて鶴に日の照時雨哉

らうそくの泪(なみだ)氷るや夜の鶴

出る杭(くひ)を打うとしたりや柳哉

喰ふて寝て牛にならばや桃の花

うすぎぬに君が朧(おぼろ)や峨眉の月

明やすき夜や稲妻の鞘走り

学問は尻からぬけるほたる哉

みのむしのぶらと世にふる時雨哉

みのむしの得たりかしこし初しぐれ

古傘の婆裟(ばさ)と月夜のしぐれ哉

なの花や月は東に日は西に

夕風や水青鷺の脛をうつ

霜百里舟中(しうちゆう)に我(われ)月を領ス

居眠(いねぶ)りて我にかくれん冬ごもり

ちりて後おもかげにたつぼたん哉

さし汐に雨のほそ江のほたる哉

暮まだき星のかゝやくかれの哉

こもり居て雨うたがふや蝸牛(かたつぶり)

方(ほう)百里雨雲(あまぐも)よせぬぼたむ哉

涼しさや鐘をはなるゝかねの声

脱すてゝ我ゆかしさよ薄羽折

百日紅(さるすべり)やゝちりがての小町寺

松明(まつ)消(きえ)て海少し見(みゆ)る花野かな

人は何に化(ばく)るかもしらじ秋のくれ

破(わ)レぬべき年も有(あり)しを古火桶(ふるひをけ)

蒲公(たんぽぽ)のわすれ花有(あり)路(みち)の霜

絶々(たえだえ)の雲しのびずよ初しぐれ

虹を吐(はひ)てひらかんとする牡丹哉

きのふ暮けふ又くれてゆく春や

摑(つか)みとりて心の闇(やみ)のほたる哉

春雨や暮なんとしてけふも有(あり)

雲を呑で花を吐(はく)なるよしの山

後の月鴫(しぎ)たつあとの水の中

山暮れて紅葉の朱(あけ)を奪ひけり

いさゝかな価(おひめ)乞はれぬ暮の秋

箱を出る皃(かお)わすれめや雛二対

しら梅に明る夜ばかりとなりにけり

帰る雁田ごとの月の曇る夜に

色も香もうしろ姿や弥生尽

己が身の闇より吼(ほえ)て夜半の秋

朝皃(あさがお)にうすきゆかりの木槿(むくげ)哉

蕭条(せうでう)として石に日の入(いる)枯野かな

寒月や鋸岩(のこぎりいは)のあからさま

等々だが、蕪村の句は、確かに、一方で、

稲妻や波もてゆへる秋津しま

雲の峰に肘する酒呑童子かな

というように、スケールが大きいか、

鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分哉

栗飯や根来法師の五器折敷(をしき)

いもが子は鰒喰ふほどと成にけり

といった歴史的背景、歴物語風、あるいは、

梨の園に人彳めり宵の月

熊野路や三日の粮(かて)の今年米(ことしまい)

ふく汁の君よ我等よ子期(しき)伯牙(はくが)

宿老の紙子の肩や朱陳村(しゆちんそん)

木(こ)の下が蹄(ひずめ)のかぜや散さくら

温公(をんこう)の岩越す音や落し水

と、中国の典籍、古典をバックにした句が目立つ。一種、

知的遊び、

といった高尚趣味があり、悪くすると、

既得し鯨や迯(にげ)て月ひとり、

宿かせと刀投出す雪吹哉

兀山(はげやま)や何にかくれてきじの声

春雨にぬれつゝ屋根の毬(てまり)哉

春雨や人住ミてけぶり壁を洩(も)る

島原の草履(ざうり)にちかき小蝶(こてふ)哉

伏勢(ふせぜい)の錣(しひろ)にとまる胡蝶(こてふ)哉

みじか夜や毛むしの上に露の玉

秋風におくれて吹や秋の風

戸に犬の寝がへる音や冬籠

物書いて鴨に換けり夜の雪

御手打の夫婦(めうと)なりしを更衣

雪舟の不二雪信(ゆきのぶ)が佐野いづれ歟(か)寒き

飯盗む狐追うつ麦の秋

名月や神泉苑の魚躍る

と、

作為的、

だったり、

不二ひとつうづみのこして若葉哉

閻王の口や牡丹を吐んとす

みじか夜や地蔵を切て戻りけり

見うしなふ鵜の出所や鼻の先

時鳥(ほととぎす)柩(ひつぎ)をつかむ雲間より

狐火や髑髏に雨のたまる夜に

ところてん逆(さか)しまに銀河三千尺

と、

虚仮縅(こけおど)し的、

だったり、

変化すむやしき貰ふて冬籠

売喰(うりぐひ)の調度のこりて冬ごもり

はるさめや綱が袂(たもと)に小でうちん(提灯)

瓜小家の月にやおはす隠君子

雪信が蠅打払硯かな

夕顔や行燈(あんど)さげたる君は誰

石に詩を題して過る枯野哉

西行は死そこなふて袷かな

と、

衒学的、

な感じがして、俳句には素人だが、俳句を、

知的操作、

知的遊戯、

の道具としているように感じ、個人的には、あまり好きになれなかった。蕪村自身、句評で、

「春雨や椿の花の落る音」という句を「あまた聞たる趣向也(常套的な趣向)」と批判、

したというから、

ありきたり、

を嫌い、どうしても、

さくら狩美人の腹や減却す、

というような、

奇を衒う、

形にならざるを得ないのかもしれないが。

こうした印象を裏付けるかのように、蕪村は、俳諧とは、

俗語を用いて俗を離るゝを尚ぶ、

といい、その捷径を、

多く書を読めば則書巻之気上升し、市俗の気下降す… それ画の俗を去だも筆を投じて書を読しむ、

という。つまり、

漢詩を多読して俗気を去り、其角・嵐雪・素堂・鬼貫に親しみ、俗世を離れた林園や山水に遊び、酒を酌み交わして談笑し、不用意に詠むことで、オリジナルな句を得ることができる、

と(編者解説)。だから、

衒学的、

と感じてしまうのではないか。

参考文献;

与謝蕪村(玉城司訳注)『蕪村句集』(角川ソフィア文庫) |

|

可能態としてのヒト |

|

M・ハイデガー(熊野純彦訳)『存在と時間』を読む。

昔読んだとき、自分の中では、

人は死ぬまで可能性の中にある、

というフレーズが残った。しかし、そういうシンプルなフレーズを、ハイデガーは何処にも記していないので、僕のまったくの勝手読みで、記憶したもののようである。しかし、

死までの時間、

が人の生きる期間だとすると、その間をどう生きるか、が問われている。ハイデガーは、人間存在を、

現存在、

と呼ぶ。それは、存在について、

問う者、

でもある。そして、

自分という存在を自分のものとして存在させる、

ものである人間存在のあり方を、

実存(エクシステンツ)、

と呼ぶ。それは、

いつも、自分みずからを、自分みずからであるのか、あるいは自分みずからでないのかの、いずれかの、自分みずからの可能性から了解している、

のであり、このどちらかの可能性を、

みずから選んだのか、あるいは……その可能性のなかに這入りこんだのか、あるいはすでにそのなかで成長しているのか、

だという。それを自分で把握しているかどうかは別として、

そのつどの現存在自身によって決定、

している者でもある。これを勝手読みすれば、人は、

その可能性を拾うも捨てるも、おのが手の中に持つ、

ということになる。

現存在というものは、

自分があるということが分かっている、

一方、

自分の存在に関わりをもっている存在、

とはそういう意味になる。現存在とは、第一義的に、

可能存在、

であり、

自分の可能性そのもの、

であるともいう。それを、現存在は、

かれの存在において、そのつどすでにかれ自身に先立って在る、ということです。現存在はつねにすでに「自分を超えでて」在り、しかも……現存在自身である存在可能への存在として、自分を超えでて在るのです。

そして、この存在構造を、

現存在の自分に=先だって=存在すること、

ともいう。ただサルトル(『存在と無』)も確か批判していたと思うが、死を、

現存在の終り、

とするのはいいとして、

追い越すことのできない可能性、

というのは如何なものか。これは可能性と表現すべきものではない気がするのだが、

自分に先立つ、

存在という意味では、死は、

終わりへの存在、

となり、ちょうど

世界史と救済史、

ではない(O・クルマン『キリストと時』)が、終末から「今」をみるキリスト教的なものの見方の反映と見ると、ある意味、

可能性、

という表現を使っている意味が見えてくる気がする。この、

死のもつ有限性、

を、

自分の所まで[到来する]ということであって、……追い越し得ない可能性として実存しながら、自分へということなのです。

という言い方は、終末から今を見ている視点を感じ、キリスト教的と感じるのは、僻目だろうか。

時間性は、現存在の歴史性として露われます、

とはそういう意味に見えて仕方がない。誕生と死の、

「あいだ」に在る、

現存在の、

死はあくまで現存在の「終わり」にすぎず、形式的にいえば、現存在の全体性をとり囲んでいるひとつの終りにすぎません、

とは、ちょっと納得しがたい言い方である。

それにしても、個人的には、

良心、

という言葉が出てきた瞬間に、鼻白む。カント(『純粋理性批判』)が言っていた「良心」に比べると、ぼくには、唐突感が否めない。これも僻目だろうか。

参考文献;

M・ハイデガー(熊野純彦訳)『存在と時間』(岩波文庫) |

|

情と景の格闘 |

| 正岡子規(高浜虚子編)『子規句集』を読む。

本書は、

明治十八年〜三十四年

の間の、

寒山落木(巻一〜巻五)、

俳句稿(巻一〜巻二)、

の七冊から、編者の高浜虚子が、

凡そ二万句足らずある中から見るものの便をはかって、二千三百六句を選んだ、

ものである。ただ、現在は、

判明している子規の俳句は二万三千を越す、

という(坪内稔典「解説」)。

個人的な好みだけで、以下、

梅雨晴やところどころに蟻の道

朝顔にわれ恙(つつが)なきあした哉

山〻は萌黄浅黄やほとゝぎす

涼しさや行燈(あんどん)消えて水の音

死はいやぞ其きさらぎの二日灸

さらさらと竹に音あり夜の雪

猫老て鼠もとらず置火燵(おきごたつ)

手をちゞめ足をちゞめて冬籠

埋火(うずみび)の夢やはかなき事許り

人もなし野中の杭(くい)の凧(いかのぼり)

故郷(ふるさと)やどちらを見ても山笑ふ

鶯の覚束なくも初音哉

雉鳴くや庭の中なる東山

白魚や椀の中にも角田川

ひらひらと風に流れて蝶一つ

蛤(はまぐり)の荷よりこぼるゝうしほ哉

くたびれを養ひかぬる暑さかな

猶熱し骨と皮とになりてさへ

つり橋に乱れて涼し雨のあし

経の声はるかにすゞし杉木立

山を出てはじめて高し雲の峰

命には何事もなし秋のくれ

木の末に遠くの花火開きけり

稲妻に人見かけたる野道哉

夕月のおもて過行(すぎゆく)しぐれ哉

大木の雲に聳ゆる枯野哉

行く人の霞(かすみ)になつてしまひけり

大桜只一もとのさかり哉

向きあふて何を二つの案山子(かがし)哉

名月の波に浮ぶや大八洲(おおやしま)

しぐるゝや雞頭黒く菊白し

冬木立五重の塔の聳えけり

春の夜のそこ行くは誰(た)そ行くは誰 そ

雉鳴くや雲裂けて山あらはるゝ

山吹の花の雫やよべの雨

横雲に夏の夜あける入江哉

世の中の重荷おろして昼寐哉

御仏(ほとけ)も扉をあけて涼みかな

夕暮の小雨に似たり水すまし

蝸牛(ででむし)や雨雲さそふ角(つの)のさき

うつむいて何を思案の百合の花

撫子(なでしこ)に蝶〻白し誰の魂(たま)

行く秋をしぐれかけたり法隆寺

月暗し一筋白き海の上

すごすごと月さし上る野分哉

二つ三つ木の実の落つる音淋し

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺

道の辺や荊(いばら)がくれに野菊咲く

切売の西瓜くふなり市の月

稲の秋命拾ふて戻りけり

牛蒡肥えて鎮守の祭近よりぬ

菊の香や月夜ながらに冬に入る

大木のすつくと高し冬の門

雪ながら山紫の夕かな

湖や渺〻(びょうびょう)として鳰(にお)一つ

帰り咲く八重の桜や法隆寺

朝顔の一輪咲きし熱さかな

人すがる屋根も浮巣(うきす)のたぐひ哉

藻の花に鷺彳(たたず)んで昼永し

長き夜や千年の後を考へる

竹竿のさきに夕日の蜻蛉(とんぼ)かな

何ともな芒がもとの吾亦香(われもこう)

蠟燭の泪を流す寒さ哉

夕烏一羽おくれてしぐれけり

一筋の夕日に蟬の飛んで行

静かさに雪積りけり三四尺

めでたさも一茶位や雑煮餅

我病んで花の発句もなかりけり

琵琶一曲月は鴨居に隠れけり

蘭の花我に鄙吝(ひりん)の心あり

結びおきて結ぶの神は旅立ちぬ

初曾我(はつそが)や団十菊五左団小団

春雨や裏戸明け来る傘は誰

和歌に痩せ俳句に痩せぬ夏男

鐘の音の輪をなして来る夜長哉

と、75句を選んでみた。「鶏頭論争」だの「写生」観だのがあるようだが、ただストレートに写生した、

鶏頭の十四五本もありぬべし

という句がいいとは思えない。

撫子(なでしこ)に蝶〻白し誰の魂(たま)

琵琶一曲月は鴨居に隠れけり

など、情景と心情との葛藤というか格闘が面白い。

参考文献;

正岡子規(高浜虚子編)『子規句集』(岩波文庫Kindle版) |

|

全貌瞥見 |

| 松尾芭蕉(雲英末雄・佐藤勝明訳註)『芭蕉全句集』を読む。

本書は、編者曰く、

芭蕉作と認定できる発句をすべて取り上げ、季語別に配列したもの、

で、

句の配列は、全体を春・夏・秋・冬・雑(無季)、

に分け、

季語別、

にし、各季語の中は、

年代順、

とした(凡例)とある。そのため、編者も指摘する通り、

芭蕉が各語(題)にどう取り組んだか、

はよく分かるが、その分、

芭蕉の起伏に富む生涯や俳風のめまぐるしい変容、

は、知らない者にはほとんどわからない、という難点がある。最終的に、

かるみ、

や、

世俗と風雅の並立、

のような句風らしいが、そんな専門的なことは脇に於いて、一句の、独立した面白さだけで、拾い上げてみた。

本書には、

983句、

があり、芭蕉が生涯に残した発句のほとんどが網羅されている。そのなかから、約九十数句選んでみた。ただ、素人の直観なので、俳句としてどうかの是非は、措いている。

『奥の細道 俳諧紀行文集』『幻住庵の記・嵯峨日記』で取り上げた句は、除くつもりだったが、やはり重なってしまうものもある。

るすにきて梅さへよそのかきほかな

梅若菜まりこの宿(しゅく)のとろゝ汁

春もやゝけしきとゝのふ月と梅

むめがゝにのつと日の出る山路(やまぢ)かな

春なれや名もなき山の薄霞

辛崎(からさき)の松は花より朧にて

水とりや氷の僧の沓(くつ)の音

雲雀より空にやすらふ峠哉

てふの羽(は)の幾度越(いくたびこゆ)る塀のやね

君やてふ我や荘子(さうじ)が夢心

古池や蛙(かはず)飛こむ水のおと

山路来て何やらゆかしすみれ草

ほろほろと山吹ちるか滝の音

樫(かし)の木の花にかまはぬ姿かな

はなのくもかねはうへのかあさくさか

しばらくは花の上なる月夜かな

なつちかし其口(そのくち)たばへ花の風

声よくばうたはふものをさくら散(ちる)

行春にわかの浦にて追付(おひつき)たり

入(いり)か ゝる日も程々に春のくれ

一つぬひで後(うしろ)に負(おひ)ぬ衣がへ

曙はまだむらさきにほとゝぎす

郭公(ほととぎす)声横たふや水の上

卯の花やくらき柳の及(および)ごし

どむみりとあふち(樗)や雨の花曇

五月雨の降(ふり)のこしてや光堂(ひかりだう)

五月雨をあつめて早し最上川

山のすがた蚤が茶臼の覆(おほひ)かな

蚤虱馬の尿(ばり)する枕もと

梢(こずゑ)よりあだに落けり蟬のから

閑(しづか)さや岩にしみ入(いる)蟬の声

面白(おもしろう)てやがてかなしき鵜ぶね哉

六月(ろくぐわつ)や峰に雲置(おく)あらし山

暑き日を海にいれたり最上川

飯あふぐかゝが馳走や夕涼(ゆふすずみ)

手をうてば木魂に明(あく)る夏の月

足洗(あらう)てつゐ明安(あけやす)き丸寐(まろね)かな

夏の夜や崩(くづれ)て明(あけ)し冷(ひや)し物

富士の風や扇にのせて江戸土産

夏草や兵(つはもの)どもが夢の跡

馬ぼくぼく我を絵に見る夏野哉

山も庭にうごきいるゝや夏ざしき

別ればや笠手に堤(さげ)て夏羽織

雲の峰幾つ崩て月の山

清滝(きよたき)や波に散込(ちりこむ)青松葉

猿を聞人(きくひと)捨子に秋の風いかに

塚も動け我泣声(なくこえ)は秋の風

あかあかと日は難面(つれなく)もあきの風

物いへば唇(くちびる)寒し秋の風

よるべをいつ一葉(ひとは)に虫の旅ねして

なでしこの暑さわするゝ野菊かな

道のべの木槿は馬にくはれけり

一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月

荻(おぎ)の声こや秋風の口うつし

蜻蜒(とんぼう)やとりつきかねし草の上

あけゆくや二十七夜も三(み)かの月

三日月や地は朧なる蕎麦畠

馬に寐て残夢月遠し茶のけぶり

そのまゝよ月もたのまじ息吹やま

名月や池をめぐりて夜もすがら

三井寺の門たゝかばやけふの月

やすやすと出ていざよふ月の雲

吹とばす石はあさまの野分哉

鷹の目もいまや暮ぬと啼鶉(うづら)

日にかゝる雲やしばしのわたりどり

菊に出てな良と難波は宵月夜(よひづきよ)

夜ル竊(ひそか)ニ虫は月下の栗を穿(うが)ツ

秋の夜を打崩したる咄(はなし)かな

入麵(にうめん)の下焼立(したたきたつ)る夜寒かな

手にとらば消(きえ)んなみだぞあつき秋の霜

秋もはやばらつく雨に月の形(なり)

しにもせぬ旅寝の果よ秋の暮

蛤(はまぐり)のふたみにわかれ行秋ぞ

こちらむけ我もさびしき秋の暮

此道や行人(ゆくひと)なしに秋の暮

秋深き隣は何をする人ぞ

此秋は何で年よる雲に鳥

葛の葉の面(おもて)見せけり今朝の霜

ご(落葉)を焼て手拭(てぬぐひ)あぶる寒さ哉

塩鯛の歯ぐきも寒し魚(うを)の店(たな)

旅に病で夢は枯野をかけ廻る

寒菊や粉糠(こぬか)のかゝる臼の端(はた)

凩に匂ひやつけし帰花(かへりばな)

埋火(うずみび)や壁には客の影ぼうし

あら何共(なんとも)なやきのふは過て河豚(ふくと)汁

海くれて鴨のこゑほのかに白し

何に此(この)師走の市にゆくからす

中々に心おかしき臘月(しはす)哉

から鮭も空也の瘦も寒の内

節季候(せっきぞろ)の来れば風雅も師走哉

くれくれて餅を木魂(こだま)のわびね哉

年暮ぬ笠きて草鞋はきながら

分別の底たゝきけり年の昏(くれ)

明ぼのやしら魚しろきこと一寸

冬の日や馬上に氷る影法師

『笈の小文』で、格調高く、

西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休が茶における、其貫道(通カ)する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。見る処花にあらずといふ事なし。おもふ処

月にあらずといふ事なし。像花にあらざる時は夷狄にひとし。心花にあらざる時は鳥獣に類ス。夷狄を出、鳥獣を離れて、造化にしたがひ、造化にかへれとなり。

と述べたり、元禄五年二月一八日付けの曲水宛書簡における、風雅之道筋、大かた世上三等二相見え候と、

まず下等は点取の勝負にこだわる俳諧。しかしこれも「点者の妻腹をふくらかし、店主の金箱を賑ハし候ヘバ、ひが事せんニハ増りたるべし」、

中等は、同じ点取でも勝負にこだわらないおっとりとした俳諧。少年のよみがるたに等しいが、「料理を調へ、酒を飽迄にして、貧なるものをたすけ、点者を肥しむる事、是又道之建立の一筋なるべきか」、

上等の俳諧は、「志をつとめ情をなぐさめ」「はるかに定家の骨をさぐり、西行の筋をたどり、楽天が腸をあらひ、杜子が方寸に入やから」、

と述べている部分(西田耕三「芭蕉の常識」https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4741955/008_p094.pdf)よりは、

俳諧はなくてもありぬべし。たゞ世情に和せず、人情に達せざる人は、是を無風雅第一の人といふべし(続五論)

とか、ある門人(路通のことらしい)について

かれ、かならずこの道に離れず、取りつきはべるやうにすべし。俳諧はなくてもあるべし。ただ、世情に和せず、人情通ぜざれば、人ととのはず。まして、よろしき友なくてはなりがたし

とか、

予が風雅は夏炉冬扇の如し。衆にさかひて用る所なし(柴門之辞)、

等々というところに、芭蕉の到達した境地があったのではあるまいか。たとえば、

菊の香や庭に切たる履(くつ)の底

から鮭も空也の瘦も寒の内

といった風な。

なお、松尾芭蕉の俳諧紀行文『奥の細道』『幻住庵の記・嵯峨日記』については触れた。

参考文献;

松尾芭蕉(雲英末雄・佐藤勝明訳註)『芭蕉全句集』(角川ソフィア文庫)Kindle版) |

|

詩化注釈 |

| 大岡信『百人一首』を読む。

本書は、ただ「百人一首」を注釈したのではなく、

「私は、この本でささやかな試みをしてみた。すなわち、通常の注釈書では「通釈」とよばれている部分に、行分けの形にした一種の現代詩訳を置いた」

ということを試みている(はじめに)。それを、

現代詩訳、

あるいは、

百人一首の和歌を「楽譜」とした、現代語 による「演奏」

と言っている。

現代詩、

というほど、言葉が結晶化されているわけではないので、和歌と対比すると、和歌が、

詩、

とすると、

散文詩、

的である。たとえば、第一首は、

秋の田のかりほの庵(いほ)の苫(とま)をあらみわが衣手(ころもで)は露にぬれつつ

が、

稲が実った田のかたすみ

番をするため仮小屋をたてて私は泊る

屋根を葺いた苫は即製 目はあらい

隙間から洩れ落ちる露に

濡れそぼつ袖は 乾くまもない

となる。どうしても、説明的になる。しかし、逆に、だから、和歌の持っている折り畳まれた心情や意味やイメージが、この説明でより分解され、わかりやすくなっている点はある。

『百人一首』は、

恋の歌、

が四十三首と、半数近い。しかも、

雜(ぞう)の部に入っている清少納言の「夜をこめて鳥の空音ははかるとも」や、春の部の周防内侍の「春の夜の夢ばかりなる手枕に」、あるいは秋の部にある後京極摂政前太政大臣の「きりぎりす鳴くや霜夜のさ筵に」など、恋の歌としても通じるものである。

となると(解説)、ますます偏る。一応意識はしないで、選んでは見た。ただ、本書の構成上、どうしても、選び出すとなると、原歌とセットで取り上げることになる。けれども、名にし負う定家が、名歌許りを集めているのだから、その中から、素人が、選ぶのはかなり苦しい。ま、以下の通りではある。

あしひきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む

山鳥は夜ともなれば 一羽一 羽

べつべつの峰に谷を隔てて眠るという

そのしだれ尾を闇のなかへ長く垂れて─

ああそのようにこのひややかな秋の夜の

長い長い時のまを 添うひともなく

わたしはひっそり寝なくてはならないのか

奥山に紅葉(もみぢ)踏みわけ鳴く鹿の声きくときぞ秋はかなしき

秋ふかい奥山に紅葉は散り敷き

妻問いの鹿が踏みわけ踏みわけ

悲しげな声で鳴きながらさまよう

あの声をきくと

秋の愁いはふかまるばかりだ

鵲(かささぎ)の渡せる橋におく霜のしろきを見れば夜ぞ更けにける

七夕の夜 かささぎが羽を連ね

思われ人を向う岸に渡してやった天上の橋よ

今は冬 かの天の橋にも紛う宮中の御階(みはし)に

まっしろな霜が降りている

目に寒いこの霜ゆえに しんしんと夜は深まる

花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに

春は爛(た)け 我にかえって眺めやれば

花はもう盛りをすぎ 色あせてしまった

ああ この長雨を眺めつくし

思いに屈していたあいだに 月日は過ぎ

花はむなしくあせてしまった そして私も

これやこの行くも帰るも別れてはしるもしらぬもあふ坂の関

これがかの 名にし負う逢坂の関

東下りの旅人も 京への人も

知り人も 見知らぬ人も

たとえこの地で東に西に別れようと

きっとまた逢う日もあろう

名にし負う 逢坂の関

みちのくのしのぶもぢずりたれ故に乱れそめにしわれならなくに

陸奥の信夫のもじずり

黒髪おどろに乱したようなその乱れ模様

それは今の私のこころだ

あなたは私を疑っておいでなそうな

なさけなや あなたよりほかの誰を思うて

こんなにこころを乱すものか

ちはやぶる神代もきかず龍田川からくれなゐに水くくるとは

ちはやぶる神の御代にも

これほどの景観は未聞のさま

川水をからくれないにしぼり染めて

目もくらむ真紅の帯の

龍田川の秋

わびぬれば今はたおなじ難波なるみをつくしても遭はむとぞ思ふ

噂がたってからというもの

お逢いではず 心は怏々

お逢いしてもしなくても今となっては同じこと

難波の海の澪標(みおつくし)ではありませんが

この身を尽くし 捨てはてても

お逢いしたい 逢ってください

月見ればちぢにものこそ悲しけれわが身一つの秋にはあらねど

秋の月を見あげていると

おもいは千々に乱れ もの悲しさに包まれる

秋はすべての人にやってきていて

私だけの秋というわけでもないのに

なぜかひとり私だけが秋の中にいるようで

心あてに折らばや折らむ初霜のおきまどはせる白菊の花

朝まだき 庭一面に ああ今年の初霜

白菊を折ろうと下り立ち 私はとまどう

霜の白菊が菊の白とまざり合って−

折るならば 当て推量に手をのばそうか

霜にまじって所在不明の白菊の花

久方の光のどけき春の日にしずこころなく花の散るらむ

ひさかたの天にあふれる日の光

春の日はゆったりとすぎ 暮れるともない

こののどかな日を ただひとり

花だけがあわただしく散る

なぜそのように 花よ おまえばかりが……

たれをかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに

親しい友はみな世を去って

私ひとり老さらばえて息づいている

高砂の松はいのち長く生い茂っているが

松は昔の友ではない みれば寂しさがいやまさる

ああ どこの誰を友と呼んだらいいのだろう

これは、注釈詩が成功している例のひとつに思う。

人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける

あなたはさあ いかがでしょうか

あなたの心ははかりかねます

でもこの見なれた懐かしいふるさと

さすがに花は心変りもせず

昔ながらに薫って迎えてくれていますね

しらつゆに風の吹きしく秋の野はつらぬきとめぬ玉ぞ散りける

夜明けの原いちめんの秋の野草

そのうえにおくいちめんの露

風がしきりに吹き寄せるたび

ばらばらときらめいて散る

まだ糸を通していない 真珠の玉

しのぶれど色にでにけりわが恋はものや思ふと人の問ふまで

胸のうちに秘め隠し 忍びに忍んできた恋なのに

あわれ面(おもて)にまで出てしまったのか

「戀わずらいをなさっておいでか」

そう人から興味ありげにたずねられるほどに

戀すてふわが名はまだき立ちにけり人知れずこそ思ひそめしか

この私が 戀わずらいをしているという噂

人の口には戸はたてられぬ とはいうものの

なんということだろう

ひそかに ひそかに あのひとのことを

思いそめたばかり なのに

あひみての後のこころにくらぶれば昔は物を思はざりけり

思いをとげるまでの苦しさ

あんなつらいことがあっただろうか

それなのに 私は今胸かきむしられている

あなたと一夜をともにしてからというもの

あんなつらさの思い出など

ものの数にもはいらなくなってしまった

かくとだにえやはいぶきのさしも草さしも知らじな燃ゆる思いを

こんなにもこがれていますと

それだけでも伝えたいのにとても言えない

私はまるで息吹のさしも草

火がついて 私は燃える 熱して燃える

でもあなたには この火は見えない

あらざらむこの世のほかの思い出にいまひとたびのあふこともがな

わたしは死ぬかもしれません こんどこそ

死んであの世に ただ魂魄となって生き

この世のことを思い出すばかり―

ああそのとき きっと思い出すために

いまひとたび あなたにお逢いしたいのです

有馬山豬名(ゐな)のささ原風吹けばいでそよ人を忘れやはする

わたしがあなたに「否」などと申したでしょうか

有馬山 豬名のささ原 風吹きわたれば

ささ原はそよぎ それよそれよと頷きます

そうでしょう この私が

なんであなたを忘れたりするものでしょうか

やすらはで寝なましものをさ夜更けてかたぶくまでの月を見しかな

こんなことを知っていましたら

ためらわず寝てしまえばよかったのに

夜がふけて 人の気も知らぬげな月が

西山にかたぶくまで眺め明かしたことでした

あなたをじっとお待ちしながら

大江山いく野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立

母のいる丹後の国は遥かかなた

私はまだその地を踏みもせず

なつかしい母の文(ふみ)もまだ見ていません

大江山そしてまた生野の道

あまりに遠い 天の橋立

いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重ににほひぬるかな

そのかみ

奈良の都に咲きほこった八重桜

京の都の九重の宮居のうちに

今日照り映えて 咲きほこって

恨みわびほさぬ袖だにあるものを恋にくちなむなこそ惜しけれ

世間はどうしてこんなにも口さがないのか

さもなくてさえ情(つれ)ない人は恨めしく

わたしは侘しく 袖の乾くひまさえないのに

世間はどうして噂ばかり……この浮名ゆえ

涙に浸かって朽ちはてるのか 哀れ わたしは

さびしさに宿を立ち出でてながむればいづくも同じ秋の夕暮れ

夕暮れ

家にいても身にしみるさびしさ

おもてに出て見渡せば

どちらにも同じ

秋の色

わたの原漕ぎ出でて見ればひさかたの雲居にまがふ沖つ白波

海原に舟を漕ぎだす

陸地はやや平らに沈み

見はるかす沖合は

白波ばかり……

ひさかたの雲かとばかり

瀬をはやみ岩にせかかる滝川のわれても末に遭はむとぞ思ふ

滝川の瀬は急流だから

岩にあたって激しく割れる 二筋に

けれどふたたび流れは出会う 抱(いだ)き合う

ああ 何としてでも 私はあなたと抱き合う

川瀬のように 今は二つに裂かれていても

長からむ心も知らず黒髪のみだれて今朝はものをこそ思へ

いつまであなたを繋ぎとめておけるでしょう

思うまいとしても思いはそこへ行ってしまう

別してこんなに黒髪も乱れたままに

いとしがり愛しあった夜(よ)の明けは

黒髪の乱れごころは千々のに乱れる

ほととぎす鳴きつる方をながむればただ有明の月ぞ残れる

待ち明したほととぎす

一声鳴いて あとはほのか

空をさぐれば

あの声の あれは残夢か

ただひとつ 有明の月ほのか

ながらへばまたこのごろやしのばれむ憂しと見し世ぞいまは恋しき

ままよ この捨て果てて悔いないいのち

とは言うものの 生きながらえてみればまた

今この時が恋しくなるのは必定さ

つらかった昔のことがこんなにも懐かしい

人間とはまたなんという奇妙ないきもの

村雨の露もまだひぬまきの葉に霧立ちのぼる秋の夕暮れ

ひとしきり降って過ぎた村雨の露は

まだ真木の葉に光っているのに

はや霧が 万象をしっとり包んで

たちのぼる さわやかに……

秋の夕暮れ

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする

わが命よ 玉の緒よ ふっつりと

絶えるならば絶えておくれ

このままこうして永らえていれば

心に固く秘め隠しているこの恋の

忍ぶ力が弱まって 思慕が外に溢れてしまう

人もをし人もうらめしあぢきなく世を思ふゆゑに物思ふ身は

詮ないことだが世を思う

世を思えば物を思う

いとしい者がいる 憎い者がいる

つまらない世に

なおこの愛と憎しみのある心のふしぎ

こう取り上げてみると、どれも、どこかで耳にした歌だとわかる。その言葉の調子が、確かに残っている気がするのは、教科書などで何度か読んだからに違いない。

参考文献;

大岡信『百人一首』(講談社文庫Kindle版) |

| |

|

|

| |

|

|